| Stromsituation | ||||||||||||||||||||||||||

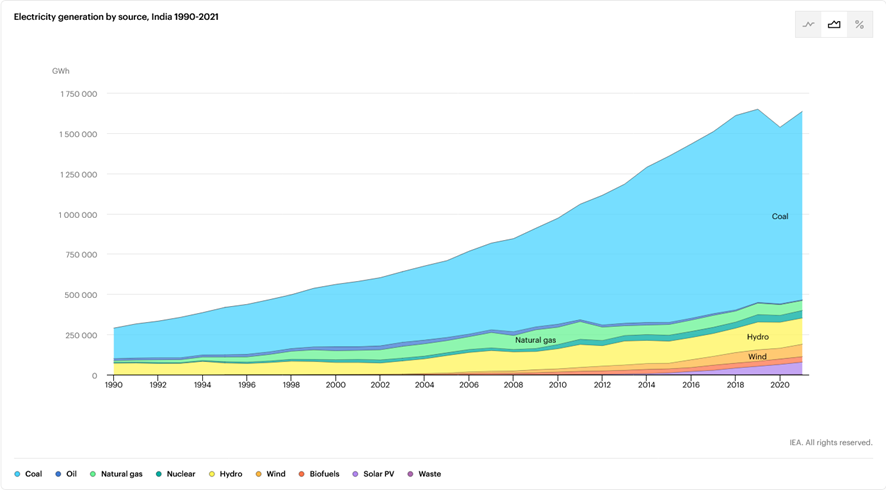

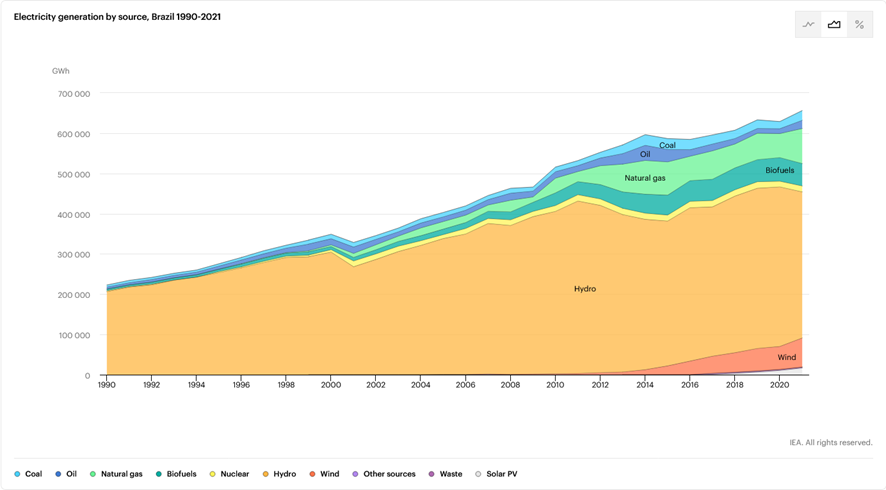

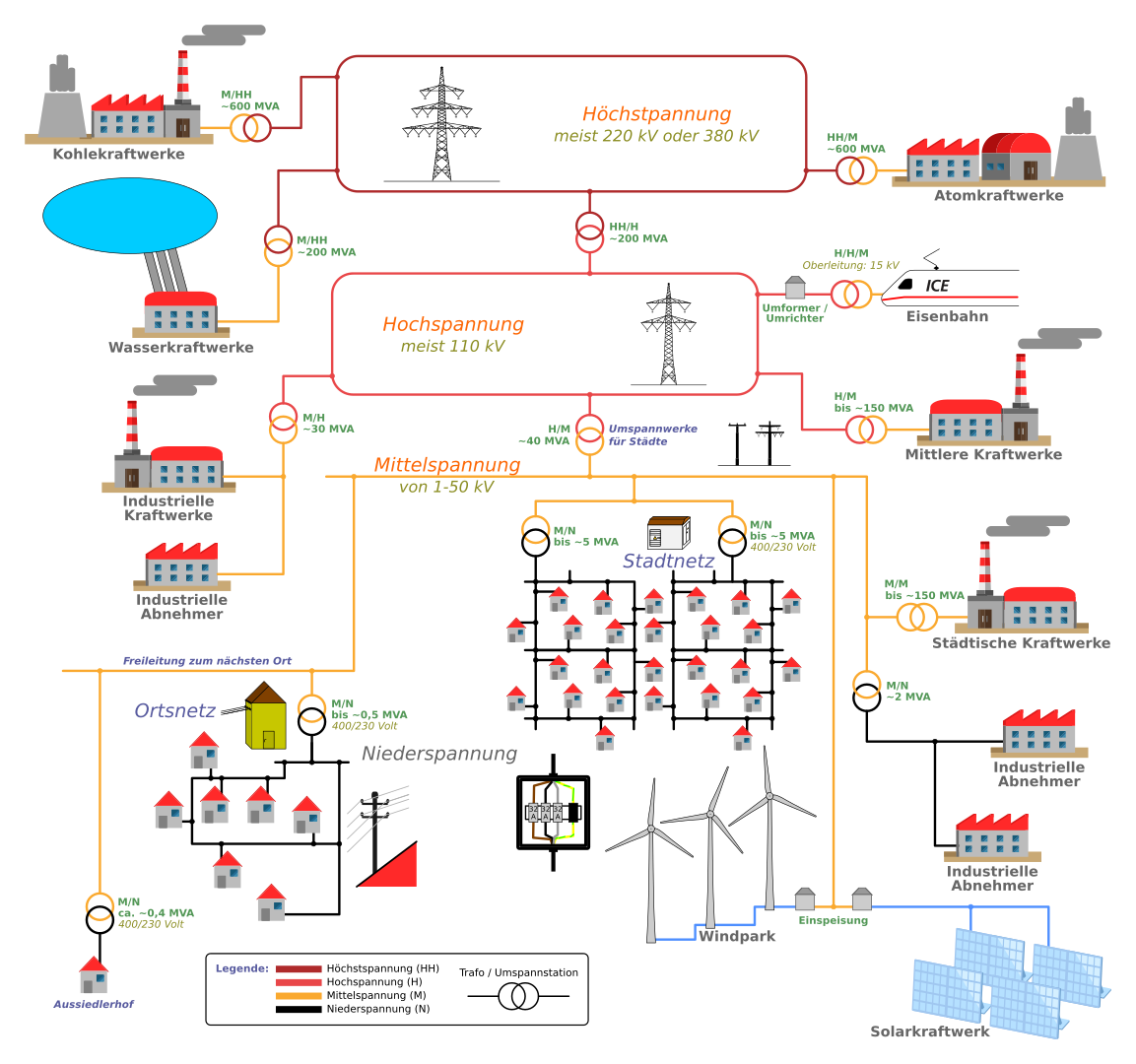

| [Stromerzeugung und Stromverbrauch] | ||||||||||||||||||||||||||

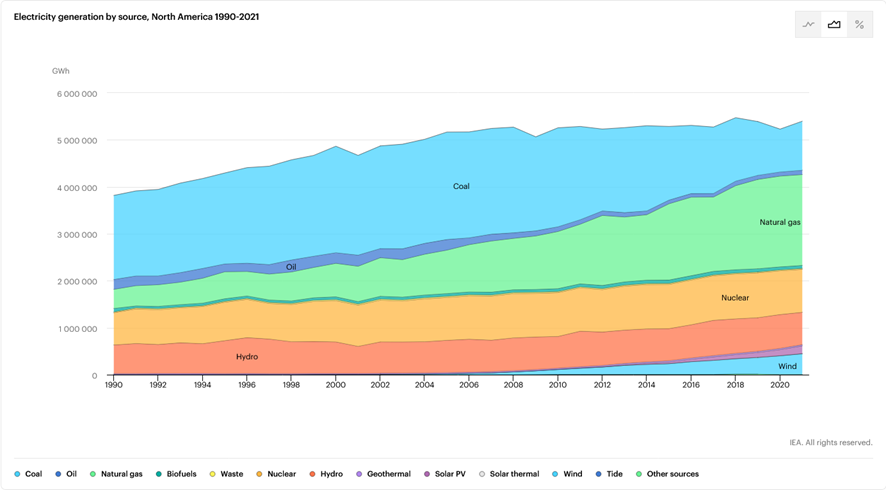

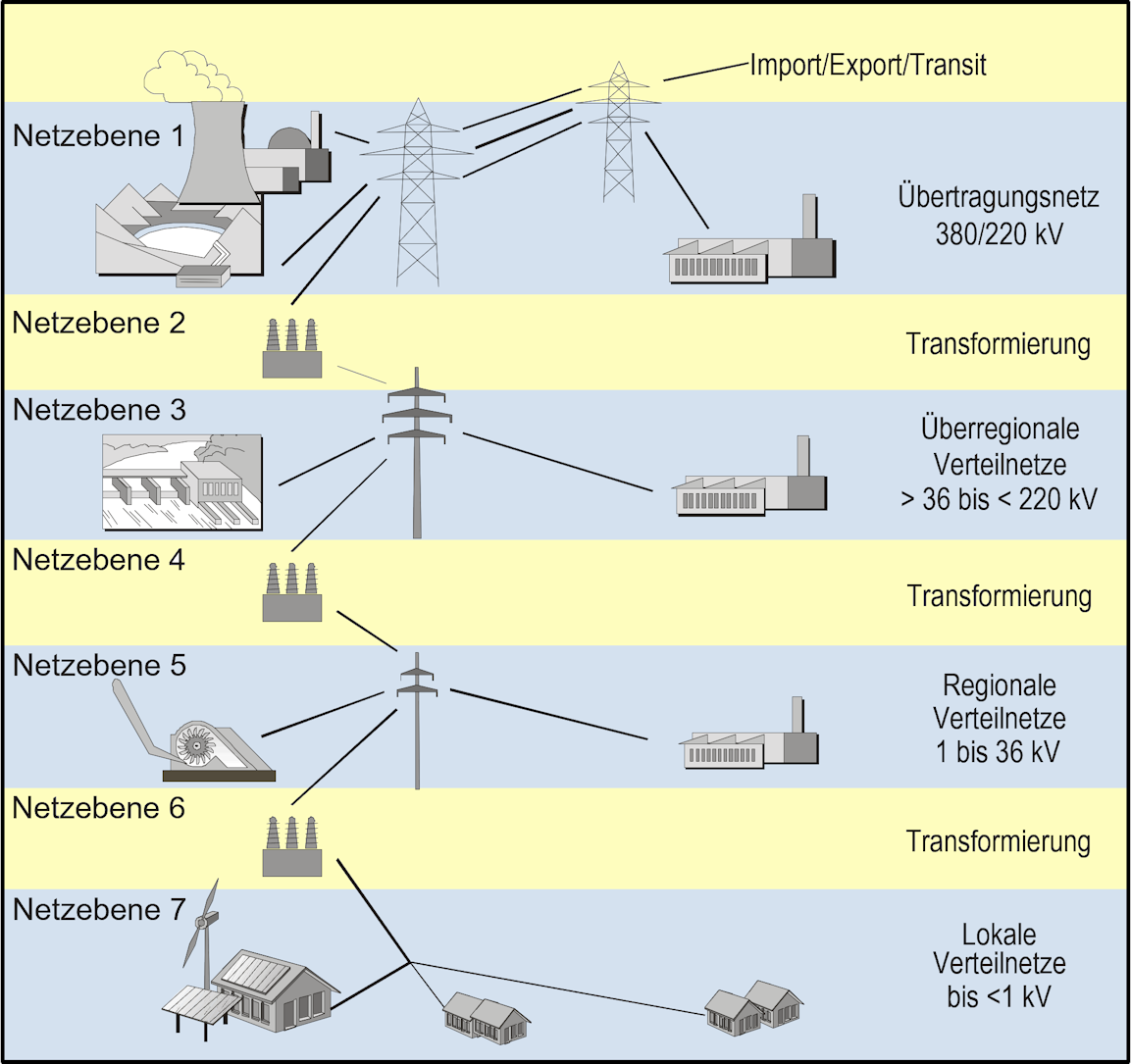

| Übersichtsdarstellung der Spannungsebenen in einem Stromsystem | ||||||||||||||||||||||||||

| [Quelle: Wikipedia] | ||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

| [Grafik: Stefan Riepl] | ||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

| [Grafik: Schweizer Bundesamt für Energie] | ||||||||||||||||||||||||||

| Online-Karte des deutschen Höchstspannungsnetzes | ||||||||||||||||||||||||||

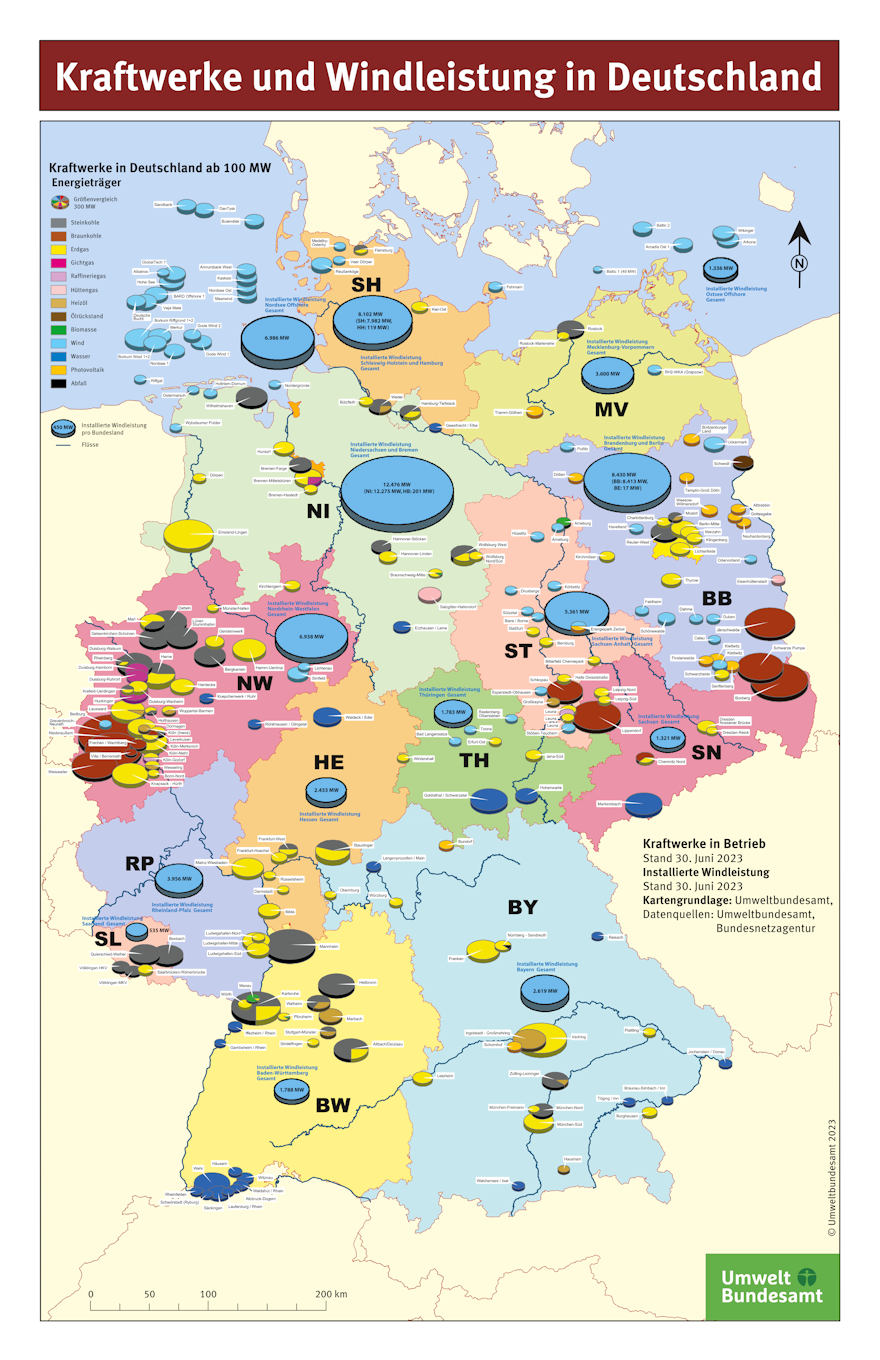

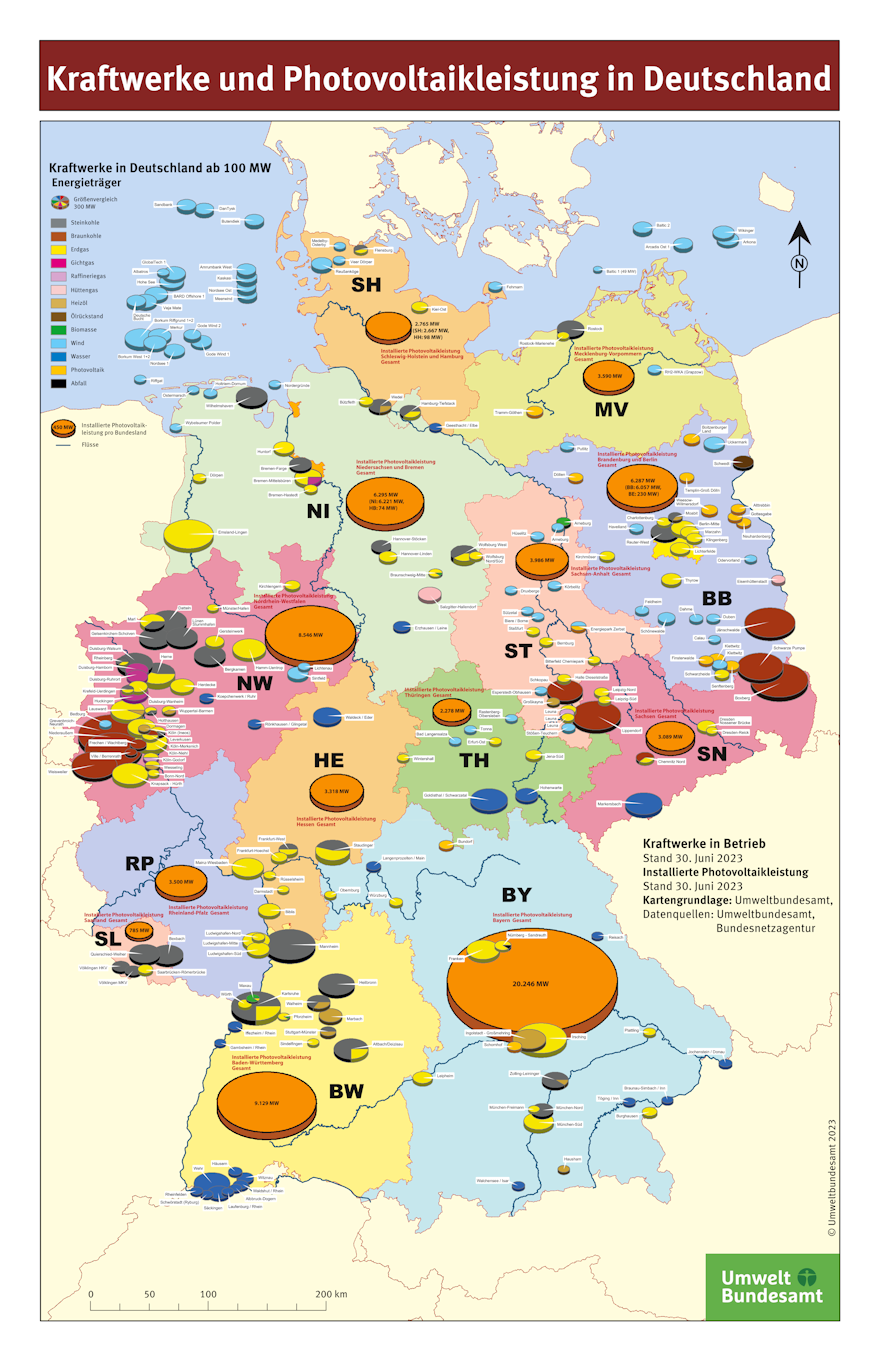

| Der geografisch aufgeschlüsselte Kraftwerkspark Deutschlands | ||||||||||||||||||||||||||

| Erläuterung | ||||||||||||||||||||||||||

|

Die Karte zeigt die geografisch verteilten Kraftwerke in den einzelnen

Bundesländern Deutschlands mit Iststand 2023 an. Des Weiteren gibt die

Karte die akkumulierte lokale Windkraftleistung an. Die drei

eingezeichneten Kernkraftwerke mit einer Gesamtnettotleistung von 4056

Megawatt [MW] sind am 15. April 2023 vom Netz genommen worden. Die Karten zeigen deutlich das Nord-Süd-Gefälle für die Windkraftanlagen und das Süd-Nord-Gefälle für die Photovoltaikkraftwerke. |

||||||||||||||||||||||||||

| [Quelle: Umweltbundesamt] | ||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

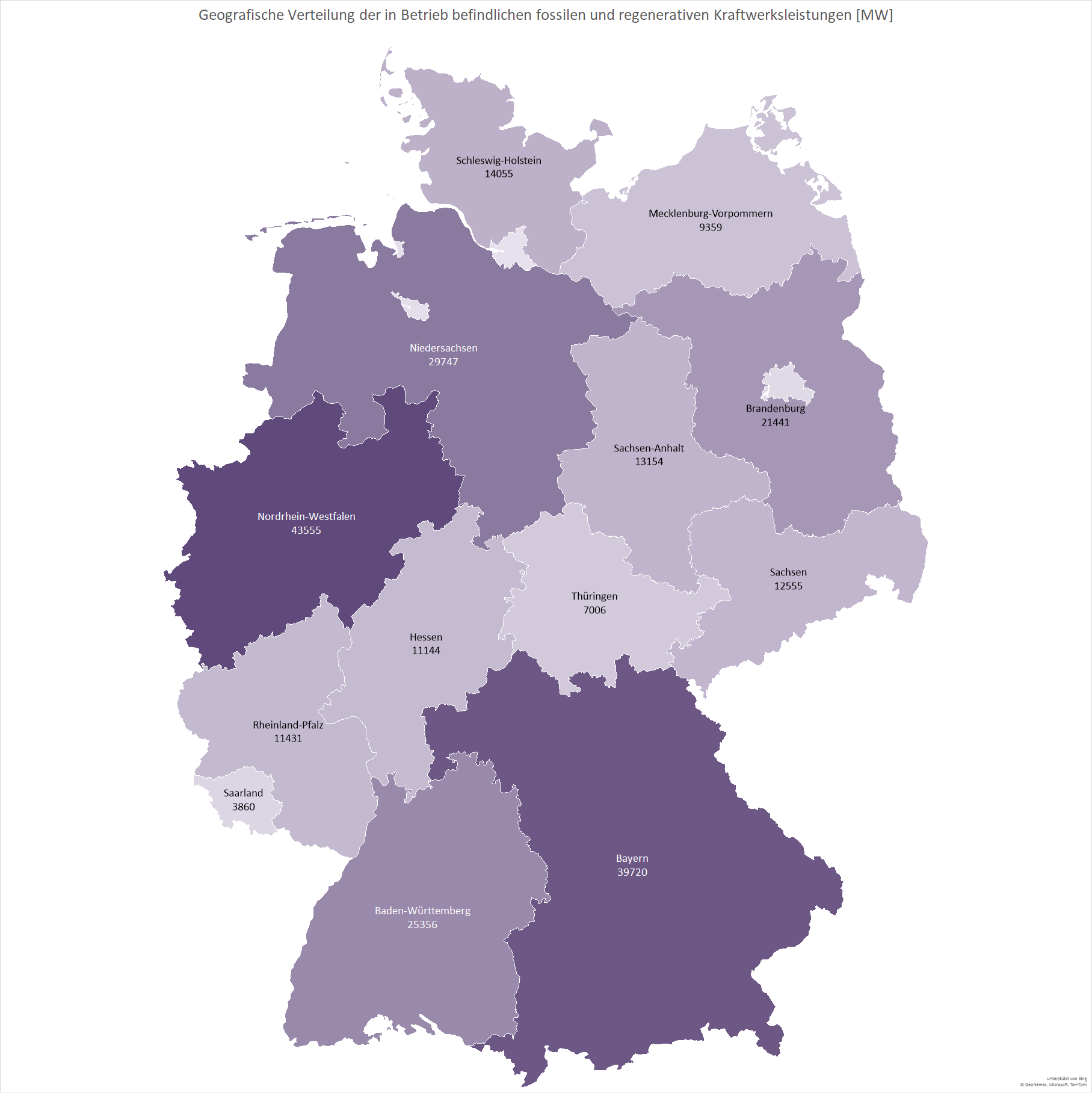

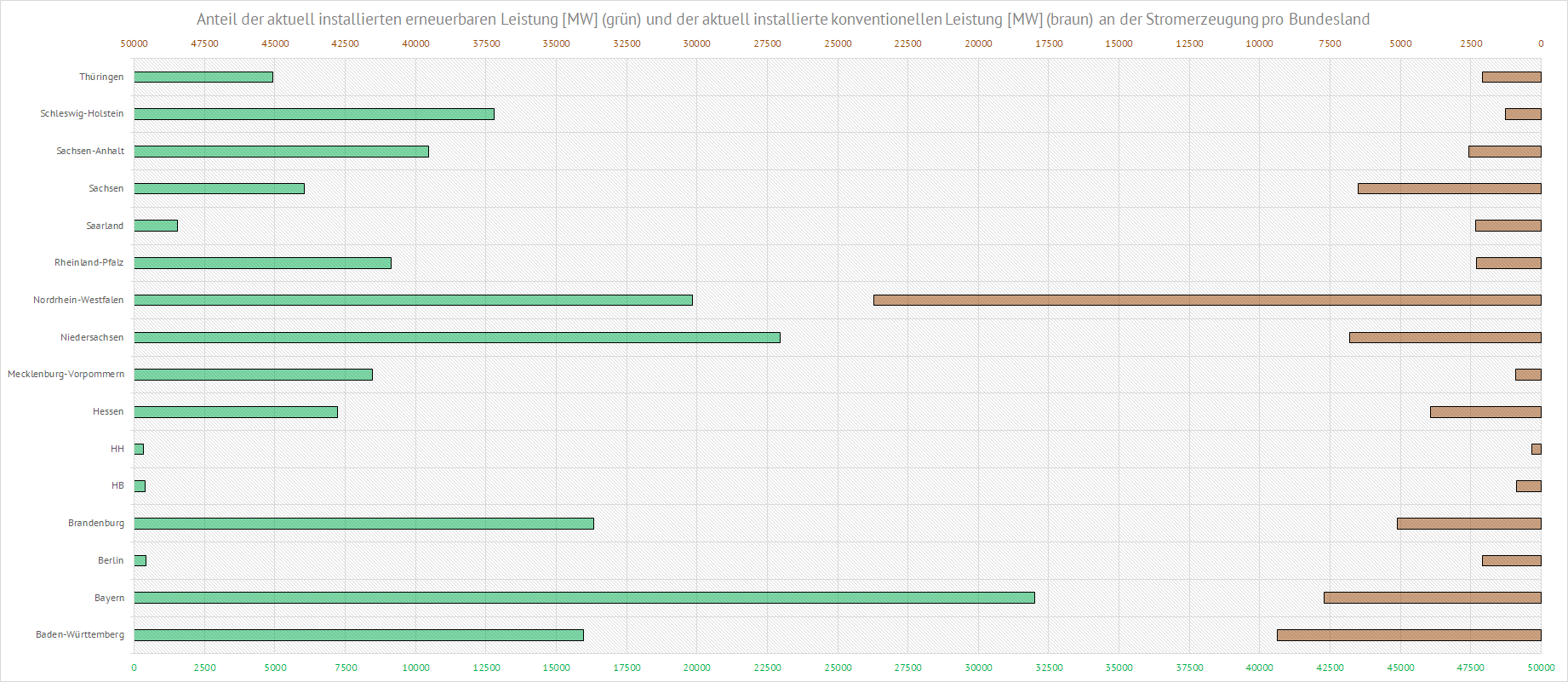

| Aufteilung der installierten konventionellen und erneuerbaren Leistungen auf die einzelnen Bundesländer | ||||||||||||||||||||||||||

| Erläuterung | ||||||||||||||||||||||||||

| Die Grafiken zeigen die absolute und die prozentuale Aufteilung der im jeweiligen Bundesland installierten Stromerzeugungsleistungen hinsichtlich der konventionellen und der regenerativen Stromerzeuger (Stand: November 2024). | ||||||||||||||||||||||||||

| [Quelle: Bundesnetzagentur] | ||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

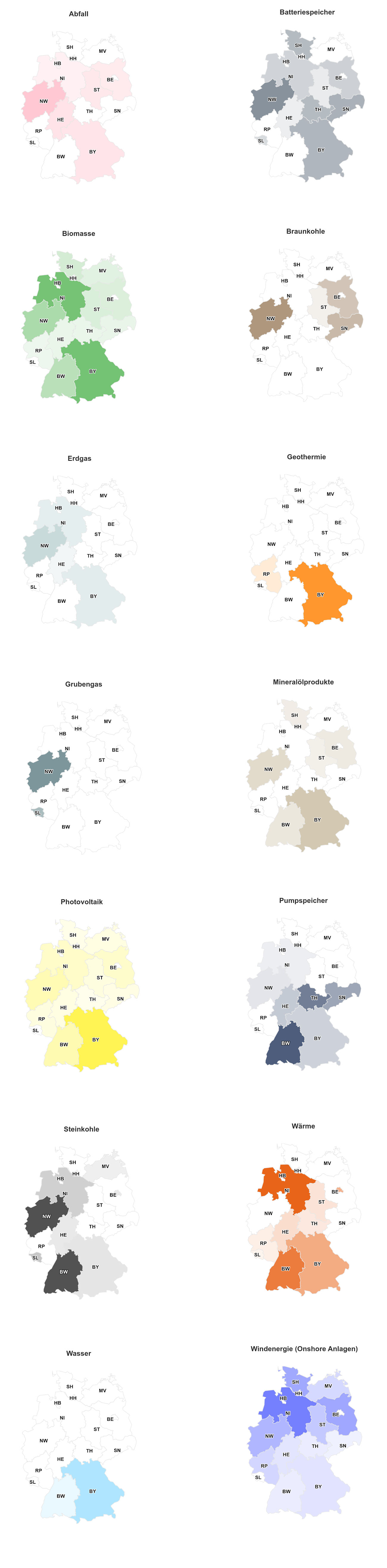

| Verteilung der Stromproduktion nach Art der Primärenergie in der Deutschlands | ||||||||||||||||||||||||||

| Erläuterung | ||||||||||||||||||||||||||

| Die Karte zeigt die geografisch verteilte Stromproduktion nach Art der eingesetzten Primärenergie. Je dunkler die Flächen, desto höher die dortige Stromproduktion mit der angegebenen Primärenergie (Stand: April 2024). | ||||||||||||||||||||||||||

| [Quelle: Smard] | ||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

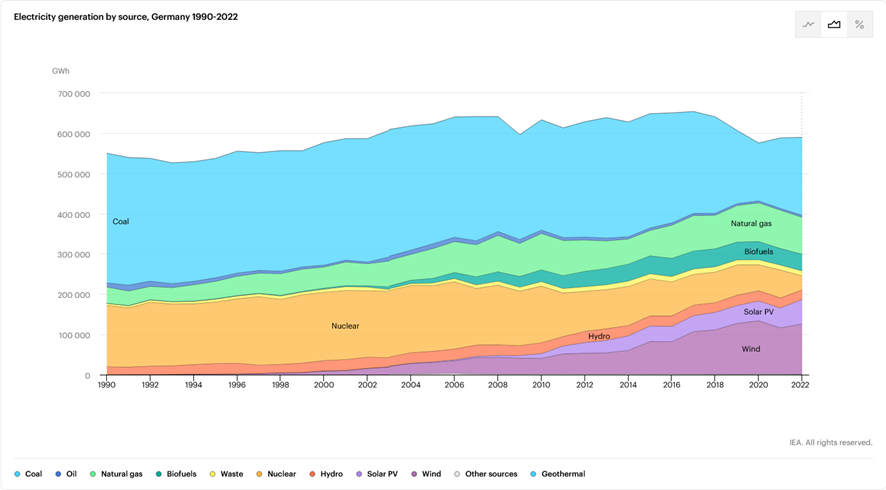

| Historische anteilige Stromerzeugung in Deutschland zwischen 1971 und 2023 | ||||||||||||||||||||||||||

| [Quelle: iea World Energy Outlook 2023 energy-charts] | ||||||||||||||||||||||||||

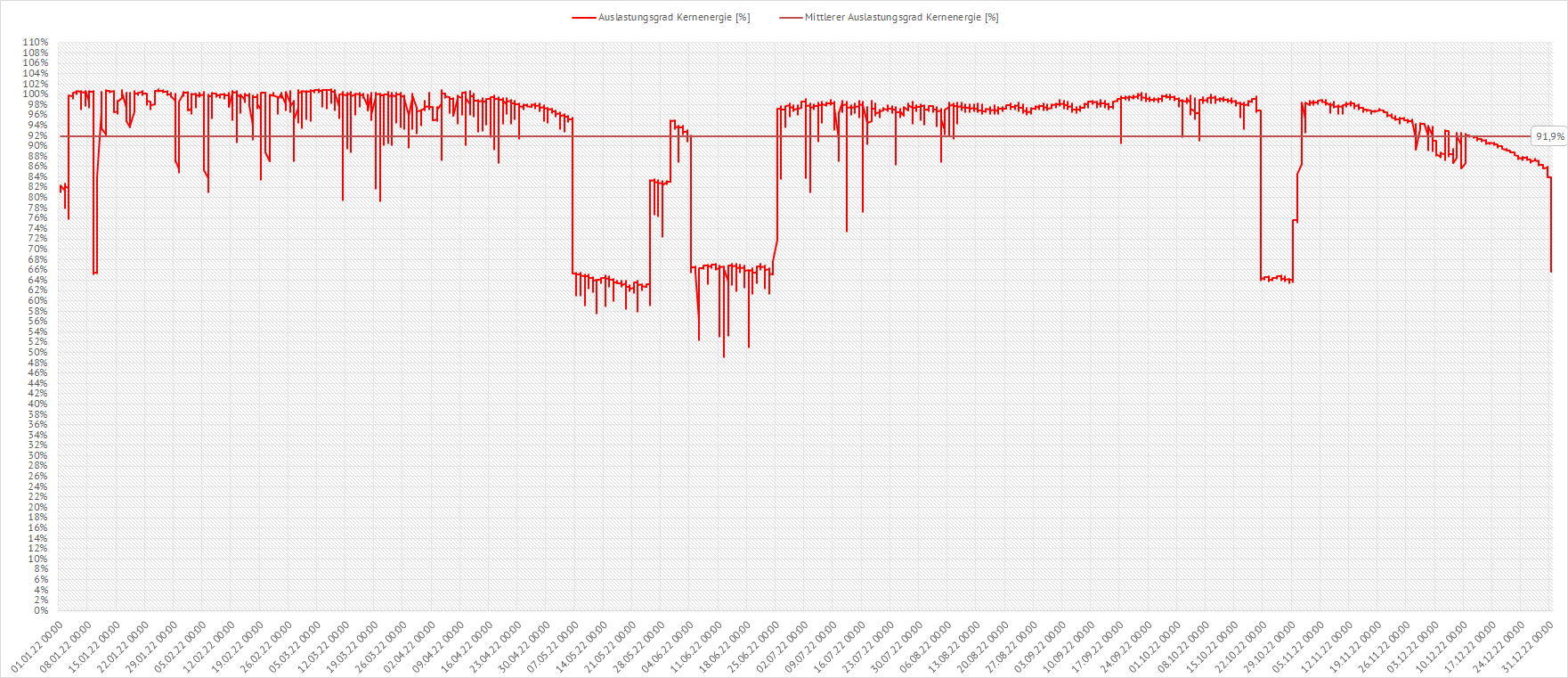

| Die nachfolgende Darstellung zeigt in der linken Animation die Entwicklung der Stromproduktionsleistung (in GW) entsprechend der jeweiligen Primärenergie zwischen 2002 und einschließlich 2023 an. Die mittlere Animation zeigt die deutsche Stromproduktion nach ihrer Primärenergie zwischen 1971 und einschließlich 2023 an. Es ist deutlich zu erkennen, wie sich diese Stromproduktion von einer auf Kohle, Öl und Gas (fossil) und Kernkraft basierenden stabilen Stromversorgung hin zu einer volatilen Energieversorgung mittels sogenannter erneuerbaren (Wind, Sonne, Biomasse, Wasser) Energien entwickelt hat. Die rechte Animation zeigt die Entwicklung des Kapazitätsfaktor der entsprechenden Stromerzeugungsart zwischen 2011 und einschließlich 2023. Der katastrophal schlechte Kapazitätsfaktor der PV-Generatoren ist dem Nichtvorhandensein der Stromproduktion der Solarkraftwerke in der Nacht sowie tagsüber bei stark bewölktem Himmel geschuldet. Demgegenüber hatten die durchlaufenden deutschen Kernkraftwerke einen nicht mehr zu erreichenden hervoragenden Kapazitätsfaktor von über 90 %. Diese haben ihre installierte Leistung also zu 90 % das gesamte Jahr über ausgenutzt. Die PV-Kraftwerke hingegen haben im Jahr 2023 nur ca. 7 % ihrer installierten Leistung von ca. 83 GW ausgenutzt. Das ist lediglich ein Viertel der Leistungsausnutzung wie z.B. in Kalifornien (USA). Das verdeutlicht die schlechten Standortbedingungen für Solarkraftwerke in Deutschland. | ||||||||||||||||||||||||||

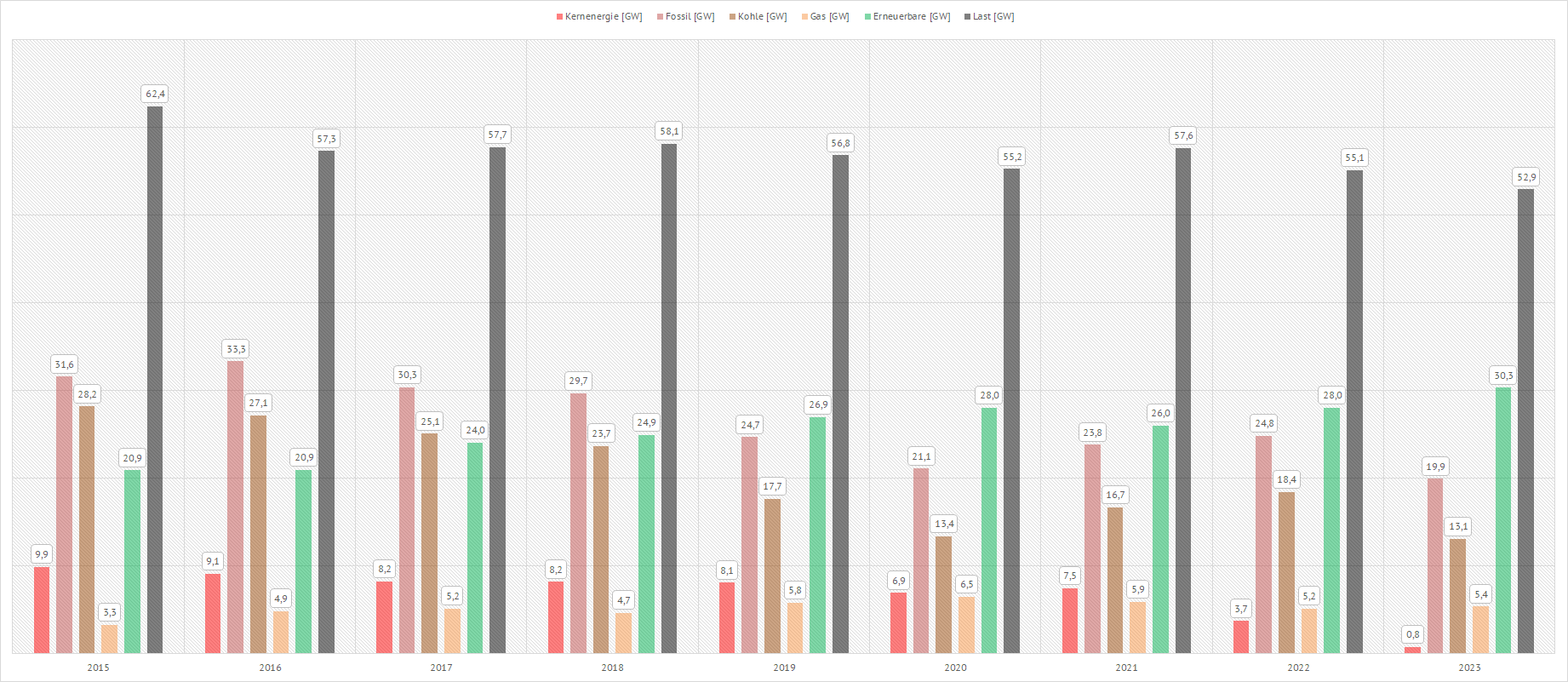

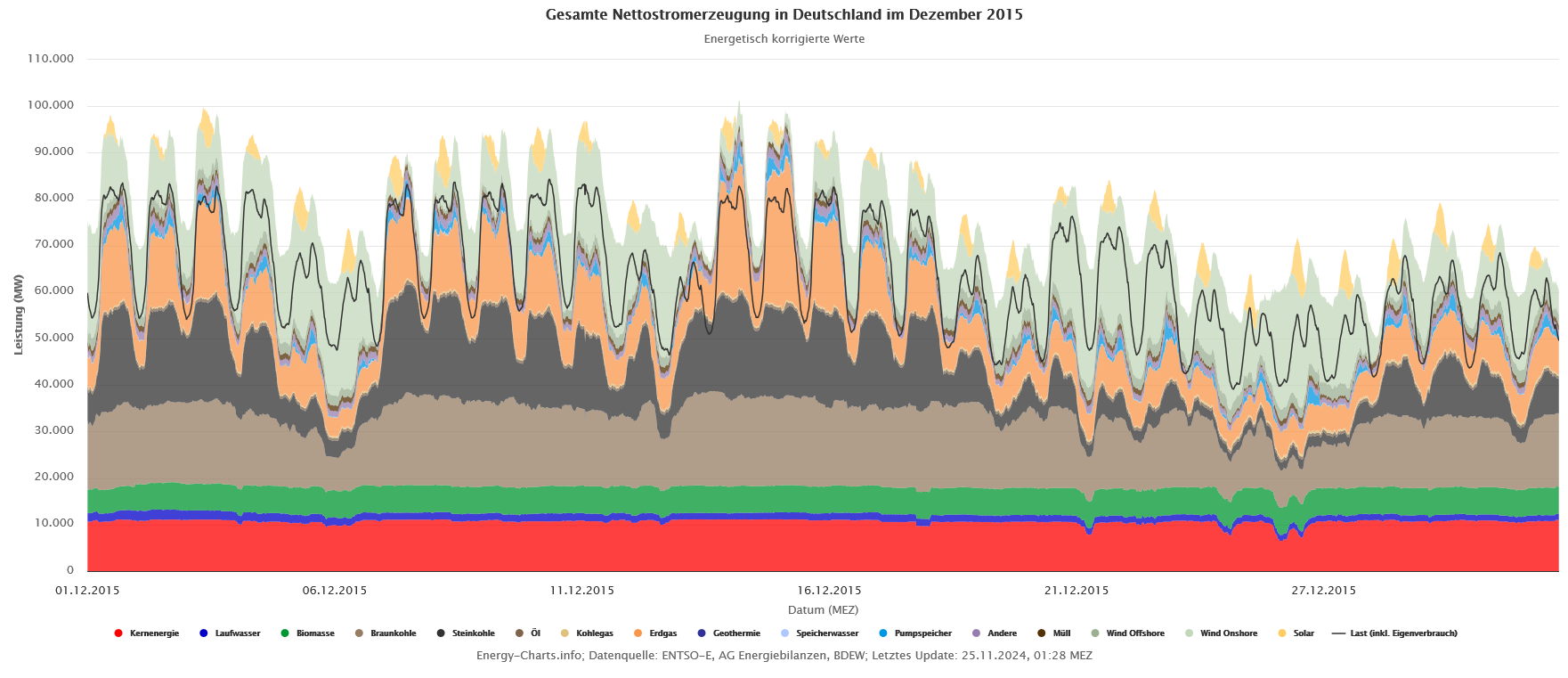

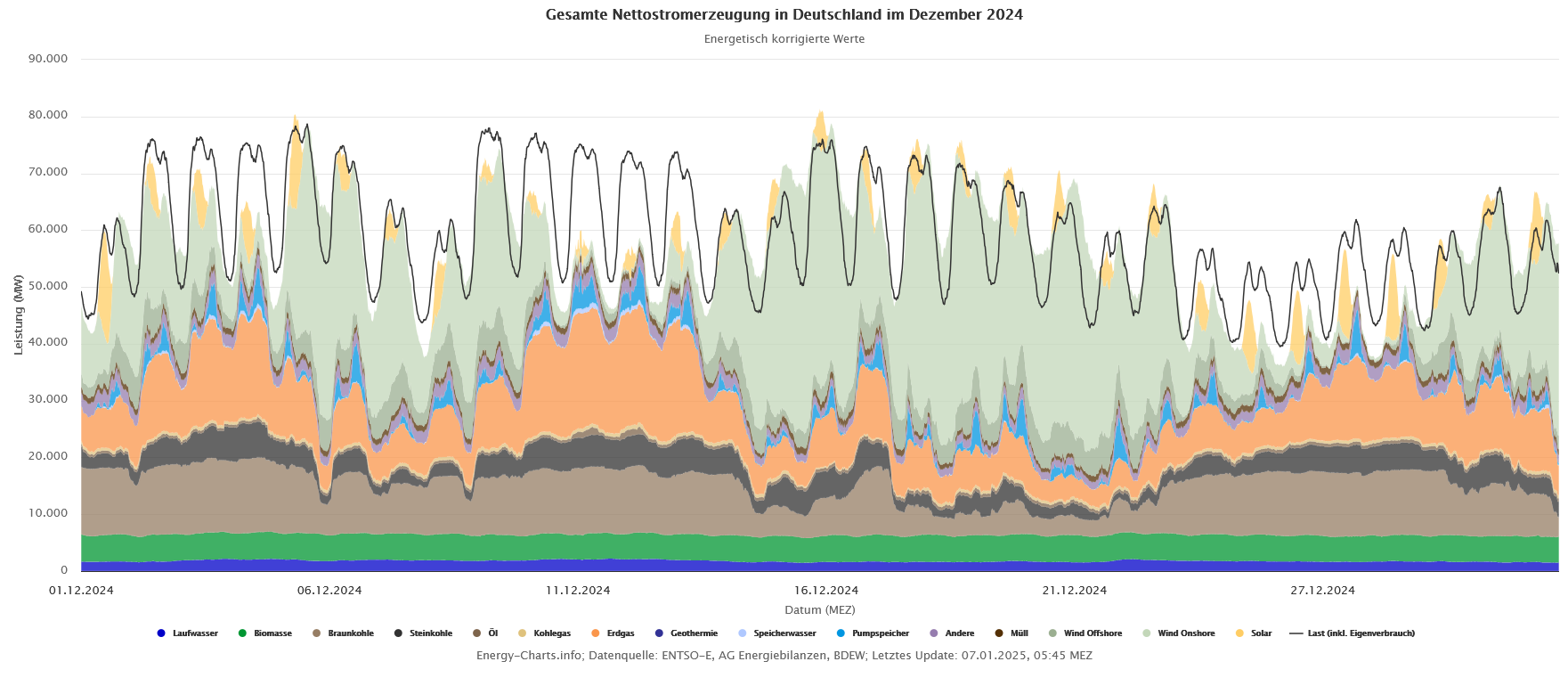

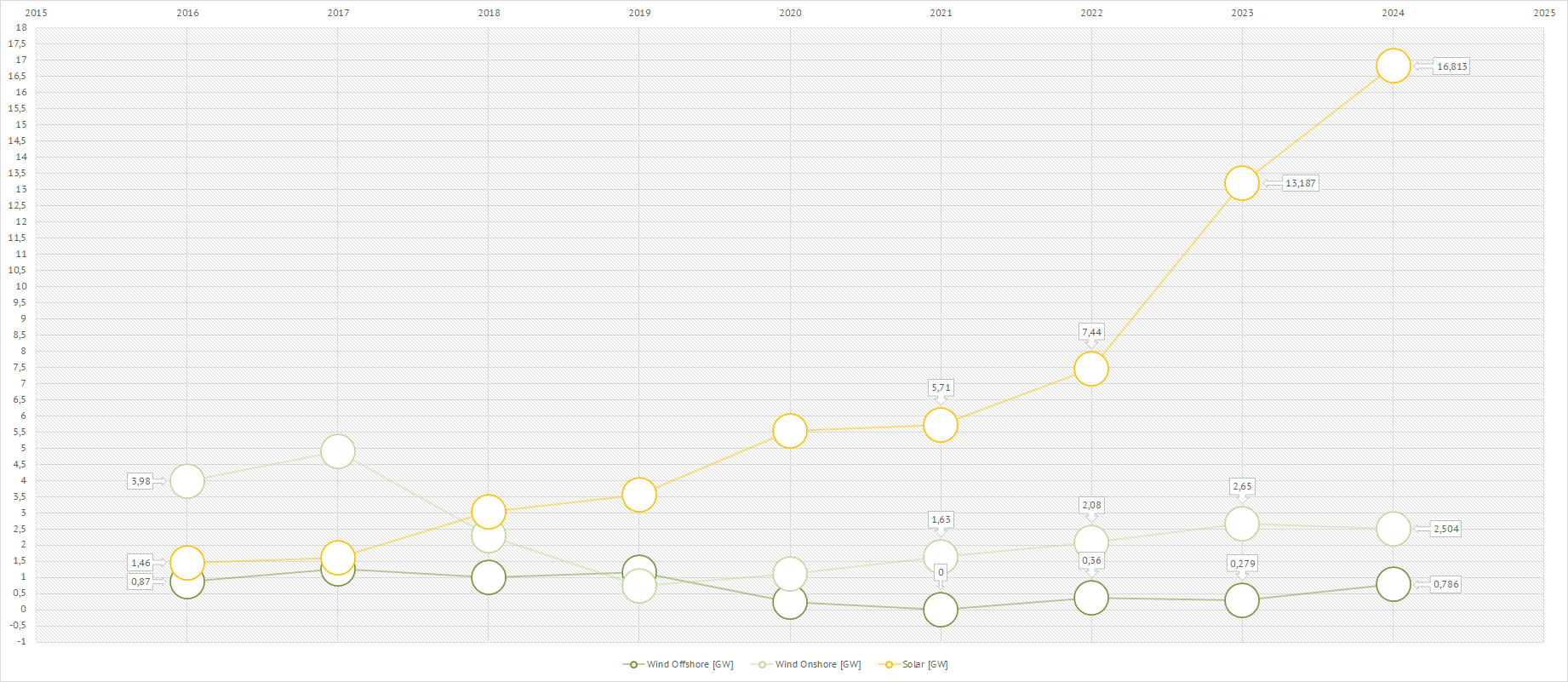

| Historische Stromerzeugung, Stromverbrauch und CO2-Emission in Deutschland zwischen 2015 und 2023 | ||||||||||||||||||||||||||

| [Quelle: energy-charts Statista] | ||||||||||||||||||||||||||

| In der nachfolgenden Grafik ist die, über das jeweilige Jahr gemittelte, erzeugte und verbrauchte Leistung dargestellt. Im Jahr 2023 hatte Deutschland eine mittlere produzierende Leistung aus fossilen Energieträgern von 19,9 GW. Diese gemittelte Leistung stand zu jeder Sekunde im Jahr zur Verfügung. Im selben Jahr produzierten die erneuerbaren Energieerzeuger mit einer mittleren Erzeugerleistung von 30,3 GW elektrischen Strom. Diese gemittelte Leistung stand zu jeder Sekunde im Jahr zur Verfügung. | ||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

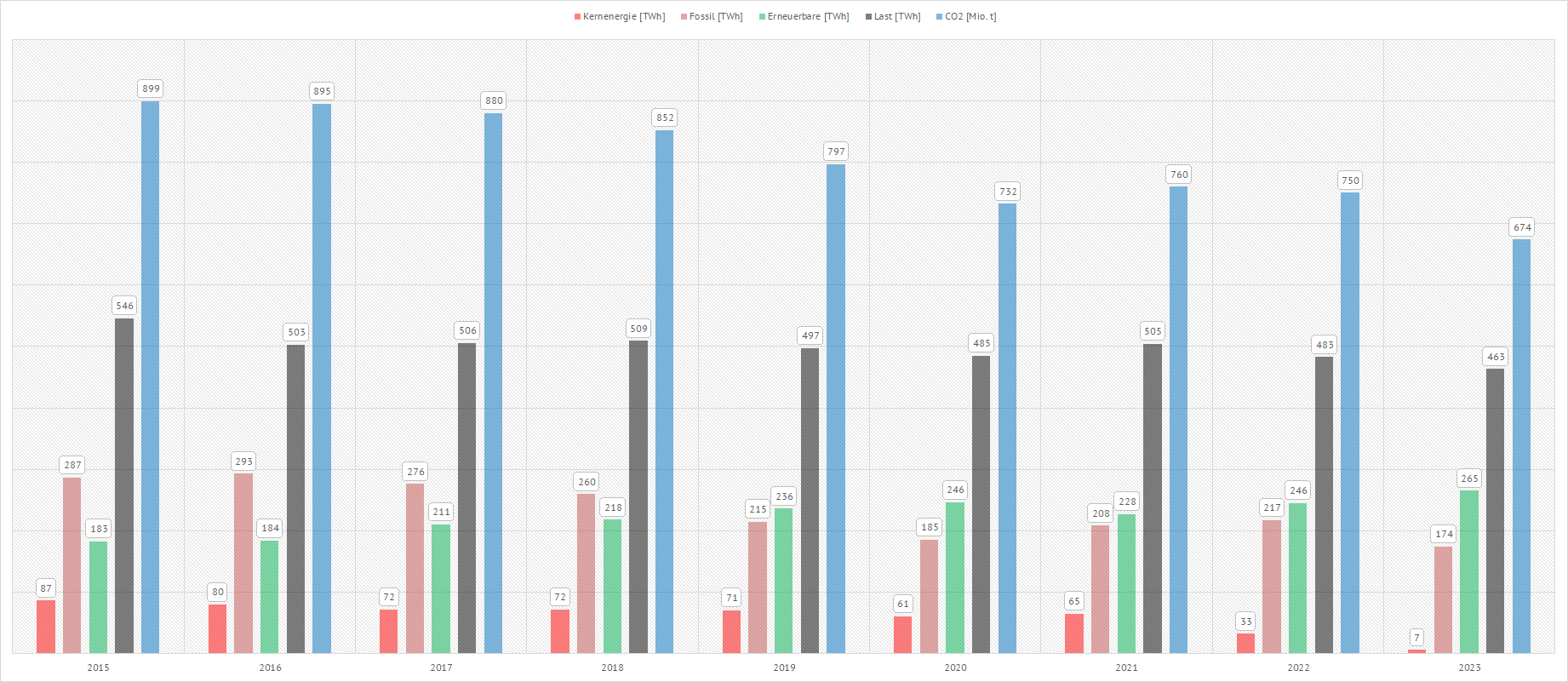

| In der nachfolgenden Grafik ist die, über das jeweilige Jahr gemittelte, erzeugte und verbrauchte Strommenge sowie die jeweilige Kohlendioxydemission dargestellt. | ||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

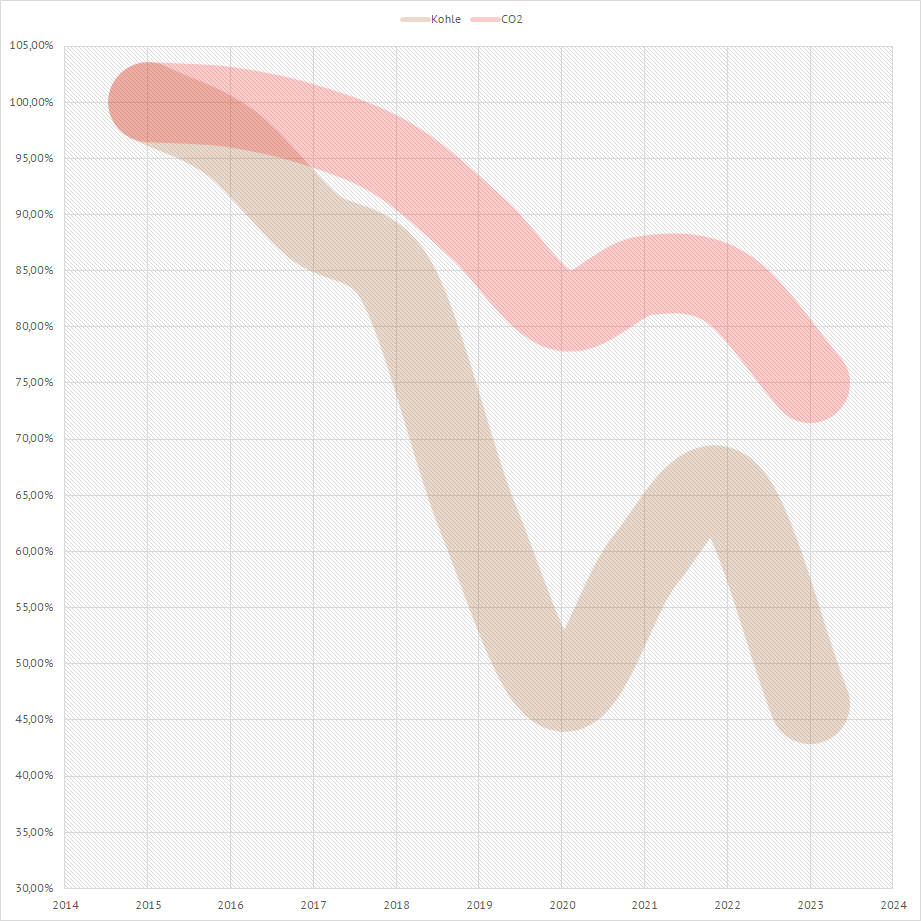

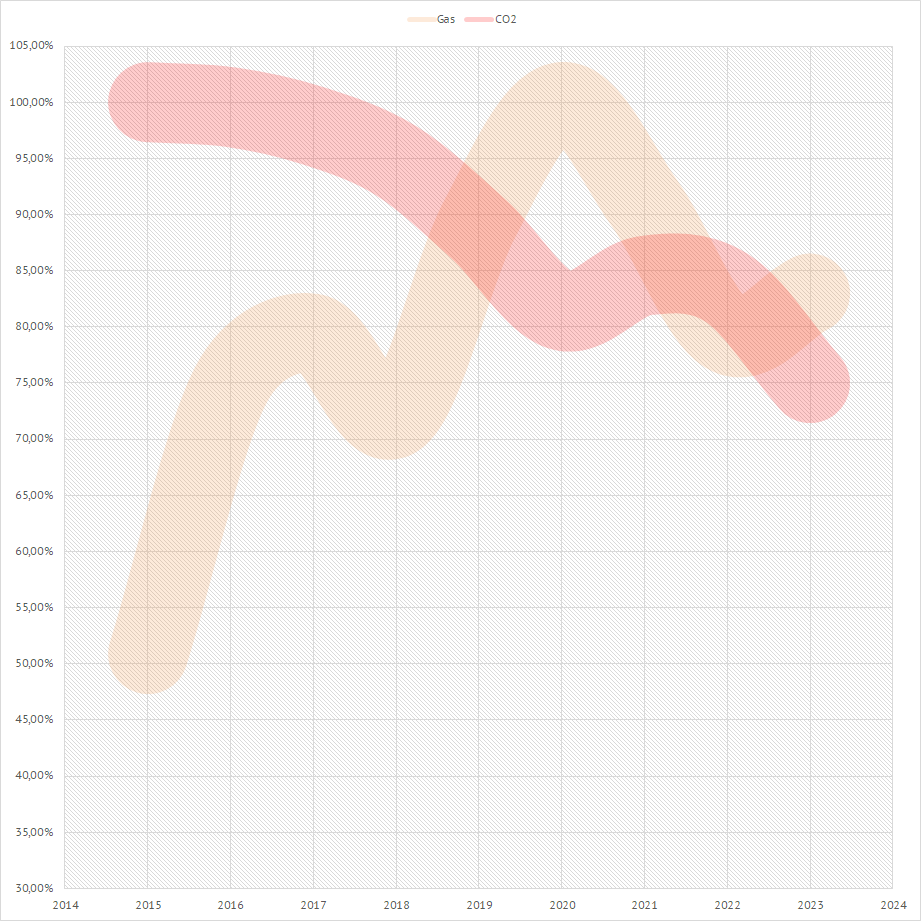

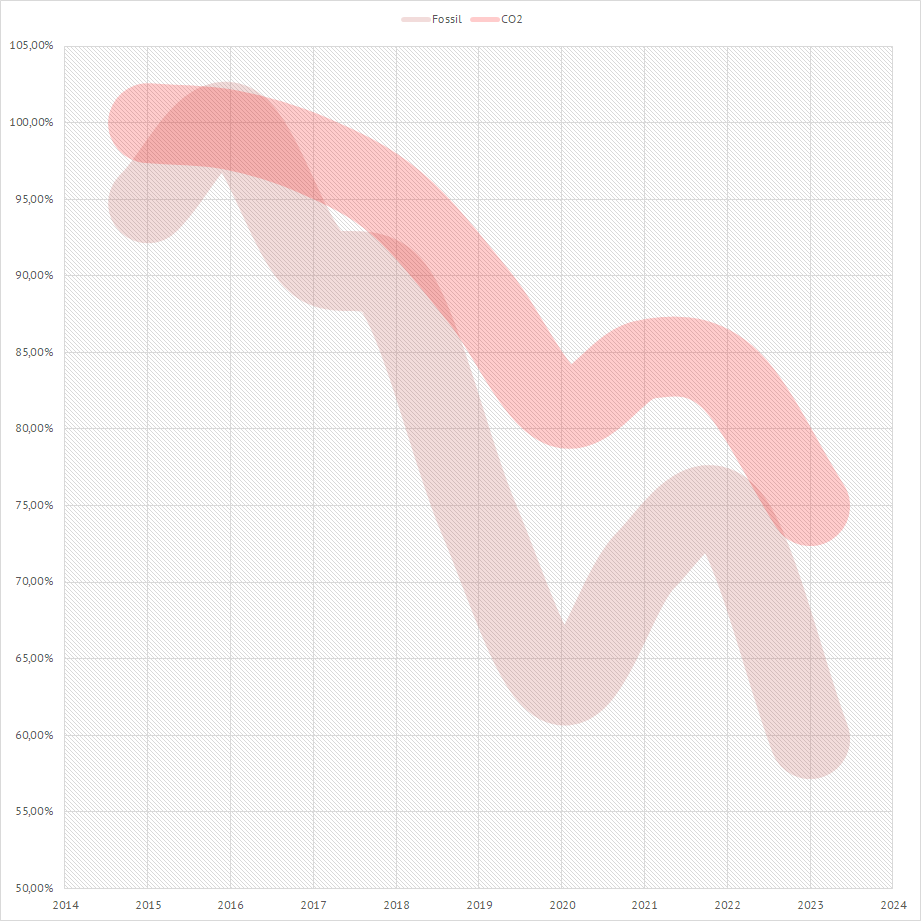

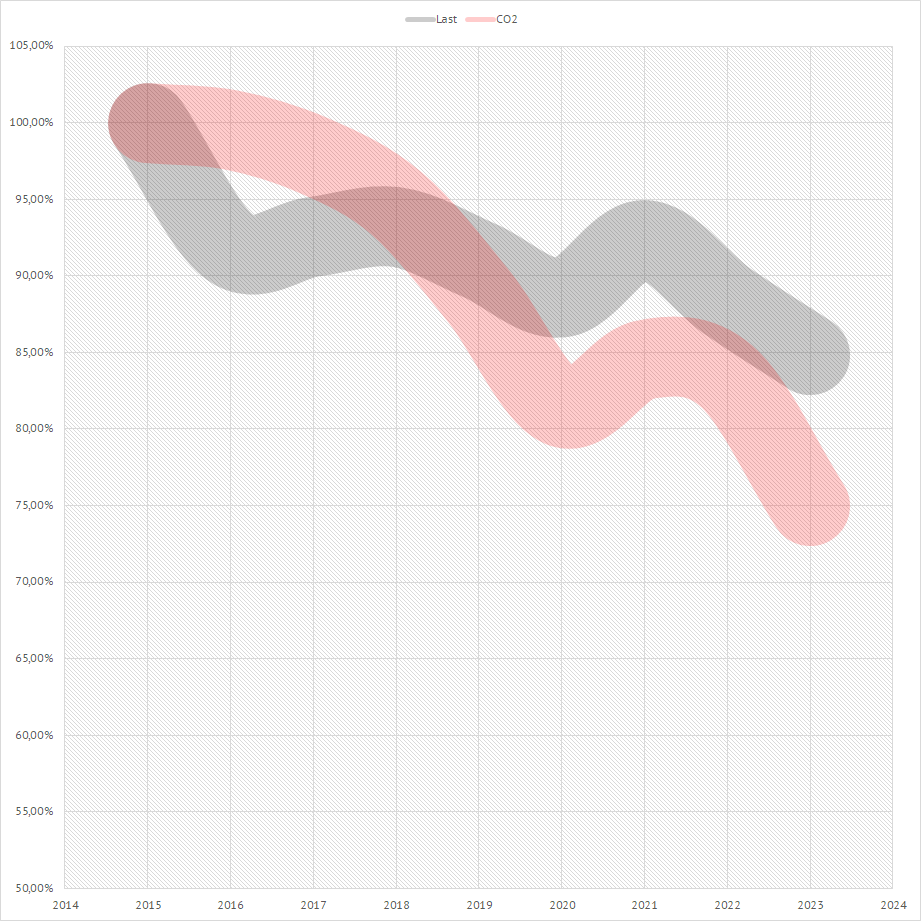

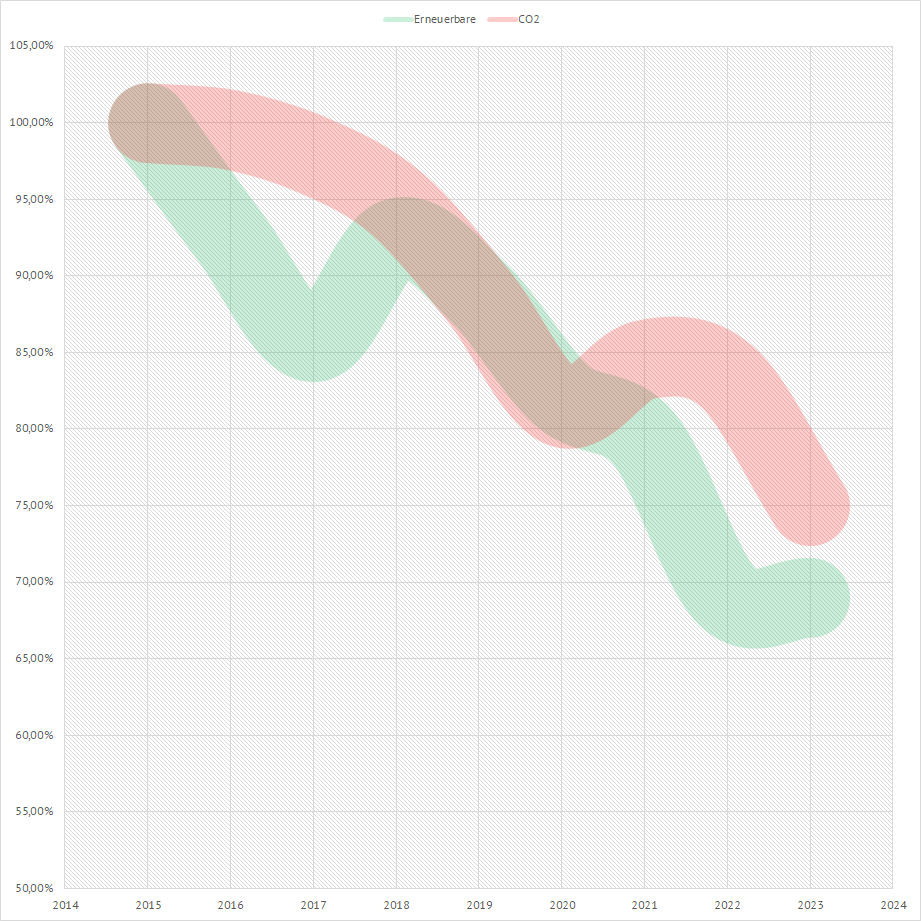

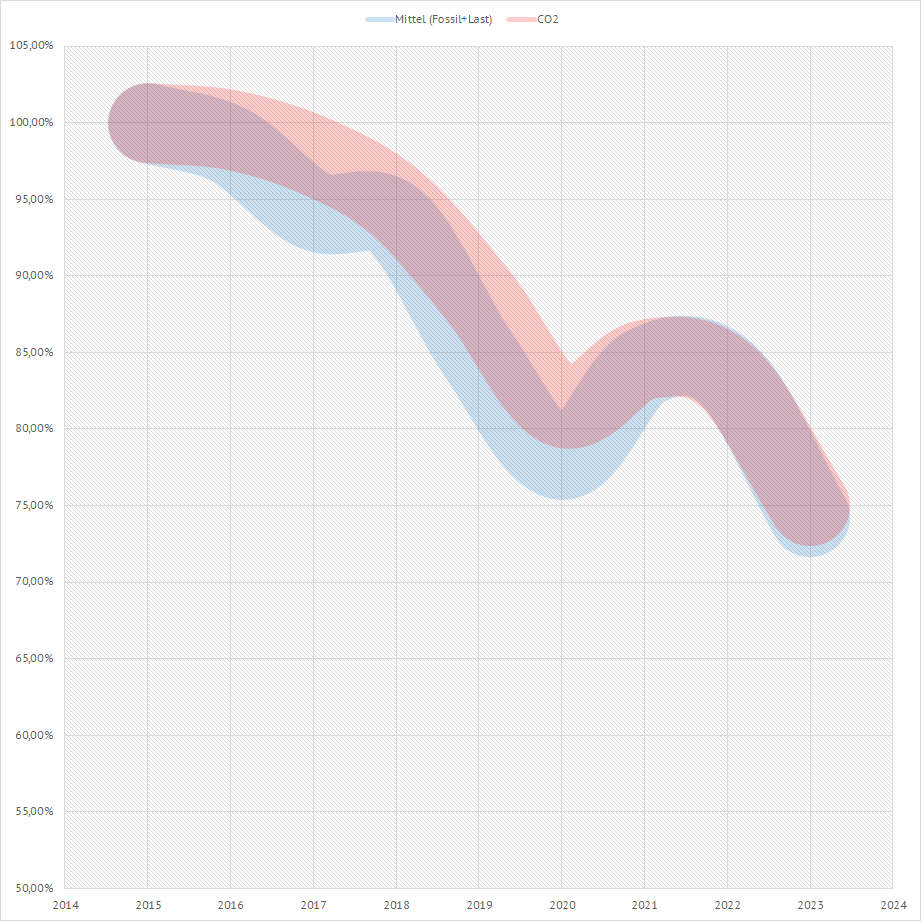

| Zwischen 2015 und 2023 sank

die Kohle-Stromproduktion um 54 %. Zwischen 2015 und 2023 stieg die Erdgas-Stromproduktion um 32 %. Zwischen 2015 und 2023 sank die fossile Stromproduktion um 35 %. Zwischen 2015 und 2023 stieg die erneuerbare Stromproduktion um 31 %. Zwischen 2015 und 2023 sank der deutsche Stromverbrauch um 15 %. Zwischen 2015 und 2023 sank der CO2-Ausstoß um 25 %. In den nachfolgenden Grafiken wird versucht, eine Korrelation der in Deutschland erfolgten CO2-Emissionen zwischen den Jahren 2015 und 2023 aufzuzeigen. Es stellt sich heraus, dass die CO2-Emission am besten dem Verlauf des Mittelwertes aus der fossilen Stromproduktion und dem jeweiligen gesamten Stromverbrauch folgt. Man erkennt, dass der CO2-Ausstoß nicht im gleichen Maße der drastischen Reduzierung der kohlegebundenen Stromproduktion folgt. Das verhindert offenbar der Verlauf der erdgasgebundenen Stromproduktion und des deutschen Stromverbrauchs. Würde dieser stärker sinken, würde offensichtlich auch die Abnahme der deutschen CO2-Emission entsprechend steiler verlaufen. Die erdgasgebundene Stromproduktion hat einen weitaus geringeren Einfluß auf die CO2-Emission als die Kohlekraftwerke. Den deutschen Stromverbrauch kann man auf der einen Seite (im geringen Maße) durch Effizienzmaßnahmen der verbrauchenden Geräte und auf der anderen Seite (im entscheidenden Maße) durch profanen Nichtverbrauch von Strom reduzieren. Das Zweite bedeutet zum einen deutliche private Konsumeinschränkungen und Komfortverlust und zum anderen eine deutliche Verringerung der deutschen Industrieproduktion und Gewerbereduzierung mit entsprechend freigesetzten Arbeitskräften. |

||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

|

Über neun Jahre gemittelte tageszeitliche Verläufe der Erzeugerleistungen [MW] ausgewählter emissionsfreier Kraftwerkstypen in

Deutschland [2015 bis einschließlich 2023] |

||||||||||||||||||||||||||

| Erläuterung | ||||||||||||||||||||||||||

| Dargestellt sind die über 9 Jahre gemittelten typischen tagesaktuellen jahreszeitlichen Leistungsverläufe [MW] aller in Deutschland installierten Wind- und Solarkraftwerke im Vergleich zu den installierten Kernkraftwerken. Hier fallen insbesondere die starken Leistungsschwankungen der an Land verbauten Windkraftanlagen ins Auge. | ||||||||||||||||||||||||||

| Es ist weiterhin zu

erkennen, dass die Solarkraftwerke im Januar und Februar sowie im November

und Dezember nur einen sehr geringen Leistungsausstoß haben. Diese

fehlende Leistung wurde bisher durch die am Netz befindlichen

Kernkraftwerke kompensiert. Da diese seit dem 15. April 2023 komplett vom

Netz genommen wurden, muß diese fehlende Leistung zukünftig durch

Hochfahren der noch vorhandenen Kohlekraftwerken oder/und durch

gesteigerten Stromimport vorrangig aus Frankreich, den Niederlanden und

Tschechien kompensiert werden. Des Weiteren ist der sehr volatile Verlauf der Onshore-Windleistung zu erkennen. Diese Windkraftwerke sind für die stark oszillierende deutsche Stromerzeugung und den daraus resultierenden teuren Bekämpfungsmaßnahmen verantwortlich. Im Vergleich dazu verläuft die Stromproduktion aus Kernkraftwerken schon fast konstant. |

||||||||||||||||||||||||||

| [Quelle: energy-charts] | ||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

|

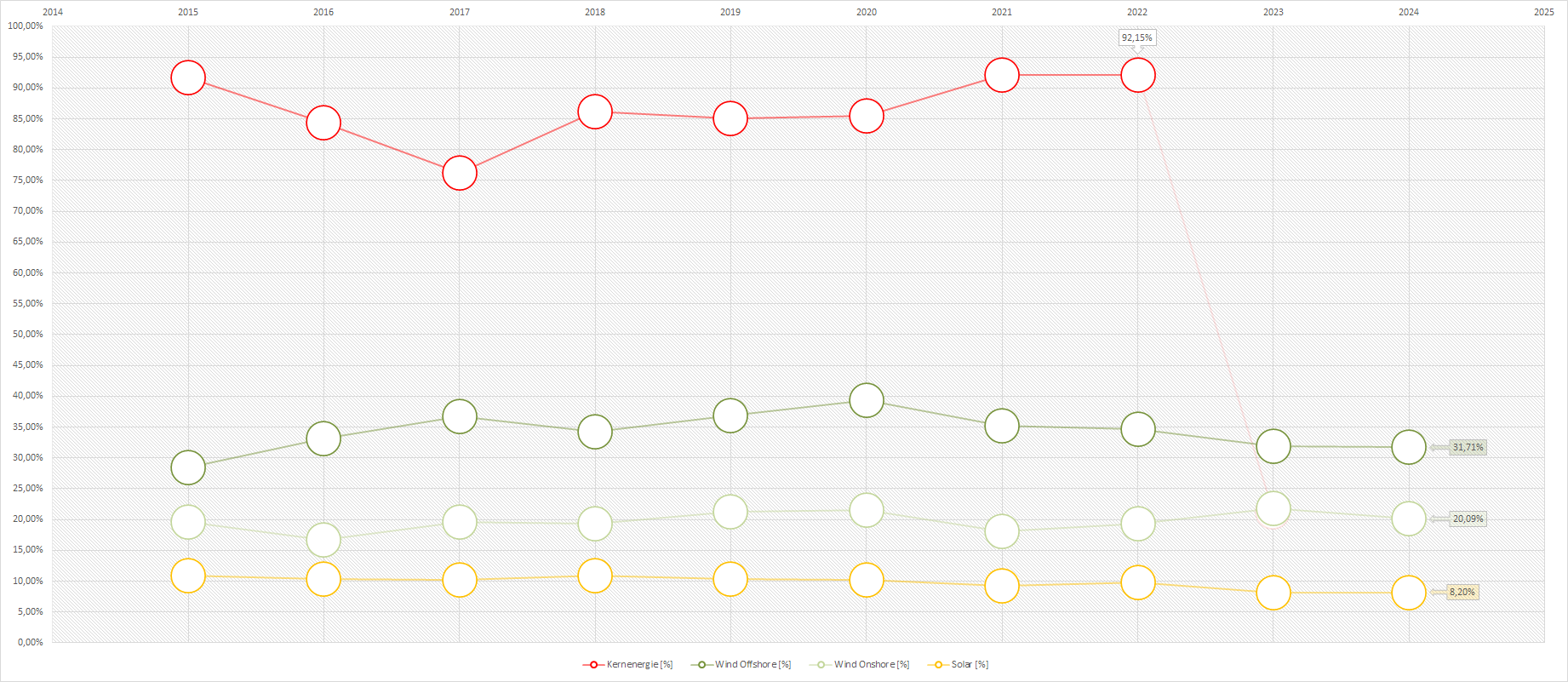

Mittlerer 12-jähriger Kapazitätsfaktor [%] ausgewählter emissionsfreier Kraftwerkstypen in

Deutschland [2012 bis einschließlich 2023] |

||||||||||||||||||||||||||

| Erläuterung | ||||||||||||||||||||||||||

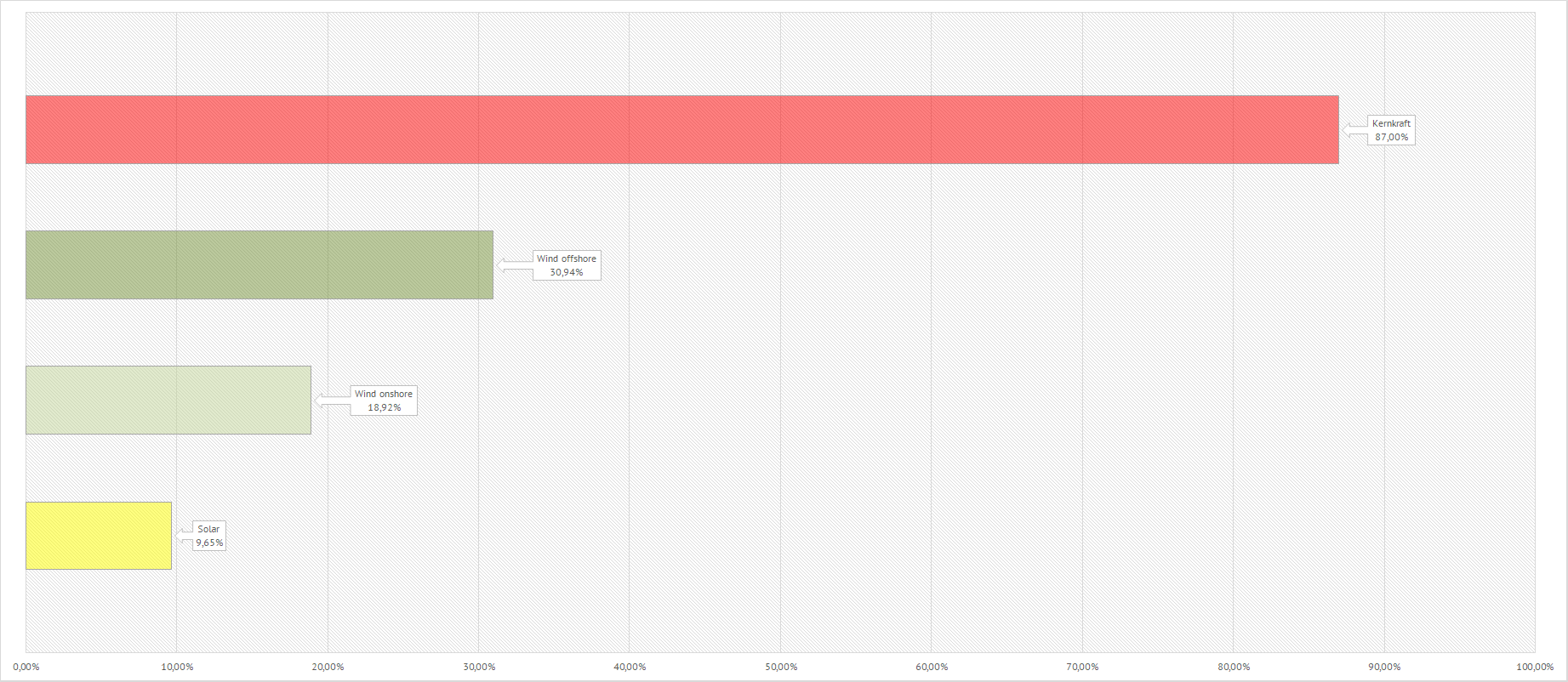

|

Dargestellt ist der mittlere langjährige Kapazitätsfaktor von Wind- und

Solarkraftwerke im Vergleich zu den Kernkraftwerken. Der Kapazitätsfaktor

zeigt die über ein Jahr geleisteten Volllaststunden der Kraftwerkstypen

bezogen auf das Jahresstundenmittel von 8760 Stunden an. Der ideale Wert

wären 100%. So liefen alle am Netz befindlichen Kernkraftwerke von 2012 bis einschließlich 2023 zu 87,00 % aller Jahresstunden mit Volllast und lieferten in dieser Zeit ihre installierte Nennleistung. Im rechnerischen Mittel würden die Kernkraftwerke also jedes Jahr an 318 Tagen Nennstrom liefern und an den restlichen 47 Tagen im Jahr überhaupt keinen Strom liefern. Solarkraftwerke hingegen lieferten in den ausgewählten 12 Jahren im Schnitt nur in 9,65 % der Zeit ihre installierte Nennleistung. Im rechnerischen Mittel würden die Solarkraftwerke also jedes Jahr an lediglich 35 Tagen Nennstrom liefern und an den restlichen 330 Tagen im Jahr überhaupt keinen Strom liefern. |

||||||||||||||||||||||||||

| Die Zahlen zeigen die sehr geringe Effizienz der erneuerbaren Kraftwerkstypen, insbesondere die der Solarkraftwerke an. Diese Effizienz ist auch völlig unabhängig von der installierten Systemleistung und hängt lediglich von den Wetterbedingungen ab. Das gleiche gilt auch für die Windkraftanlagen. Auch ein weiterer Zubau der wetterabhängigen Kraftwerke können den sehr geringen Effizienzgrad dieser Kraftwerkstypen nicht steigern. Bei den Solarkraftwerken führt ein Klimawandel mit mehr Jahressonnenstunden in Deutschland zu einer Effizienzsteigerung. Somit wäre diesbezüglich ein entsprechender Klimawandel sehr wünschenswert. Bei den Windkraftanlagen führt ein Klimawandel mit mehr windigen bis stürmischen Tagen in Deutschland zu deutlich mehr Ertrag und somit zu einer deutlich höheren Effizienz. | ||||||||||||||||||||||||||

| [Quelle: energy-charts energy-charts] | ||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

| Der oberen Grafik liegen

folgende Volllaststundenwerte zugrunde: Windkraftwerke auf See (Offshore): 2711 h Windkraftwerke an Land (Onshore): 1657 h Solaranlagen (Freiflächen und Gebäude): 845 h |

||||||||||||||||||||||||||

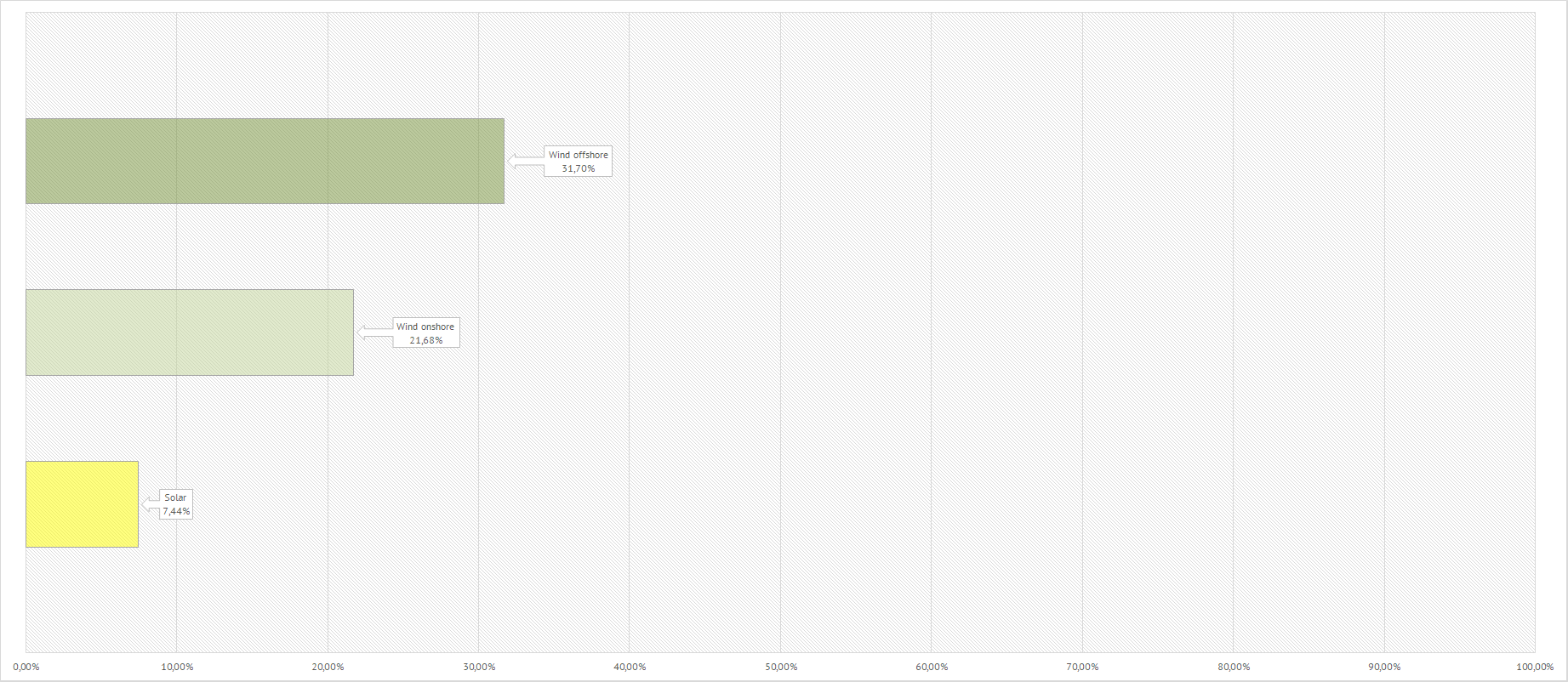

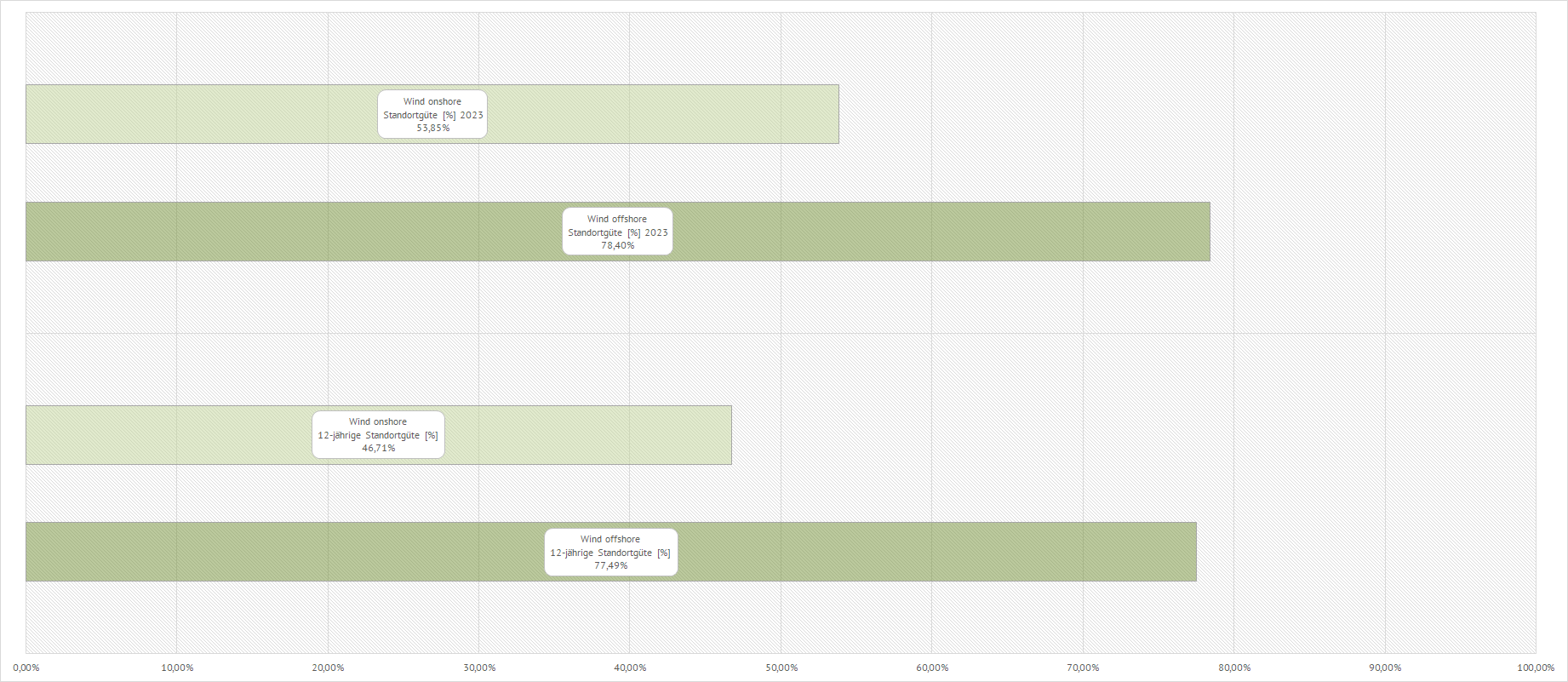

| Im Vergleich zu dem 12-jährigen Mittel stellt die nachfolgende Grafik die Effizienzgrade der Wind- und Solarkraftwerke explizit für das Jahr 2023 dar. Es ist zu erkennen, dass die Effizienzgrade der Windkraftanlagen gegenüber dem langjährigen Mittel gestiegen sind und der Effizienzgrad der im Jahr 2023 insgesamt betriebenen Solarkraftwerke gegenüber dem langjährigen Mittel gesunken ist. | ||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

| Der oberen Grafik liegen

folgende Volllaststundenwerte zugrunde: Windkraftwerke auf See (Offshore): 2777 h Windkraftwerke an Land (Onshore): 1900 h Solaranlagen (Freiflächen und Gebäude): 652 h Es ist zu erkennen, dass das Jahr 2023 einen Anstieg der Volllaststunden bei den Windkraftanlagen, demgegenüber aber einen deutlichen Rückgang der Volllaststunden bei den installierten PV-Anlagen im Vergleich zu dem langjährigen Mittel anzeigt. |

||||||||||||||||||||||||||

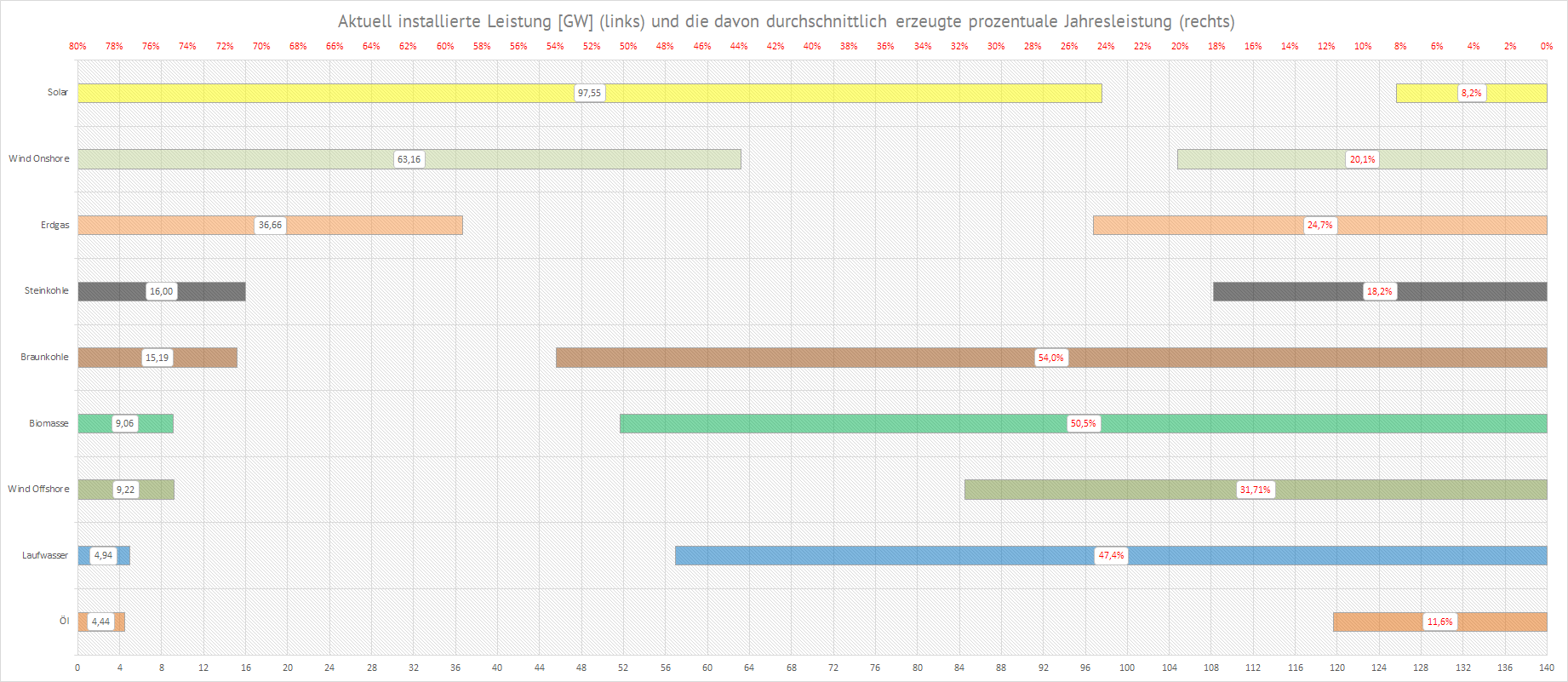

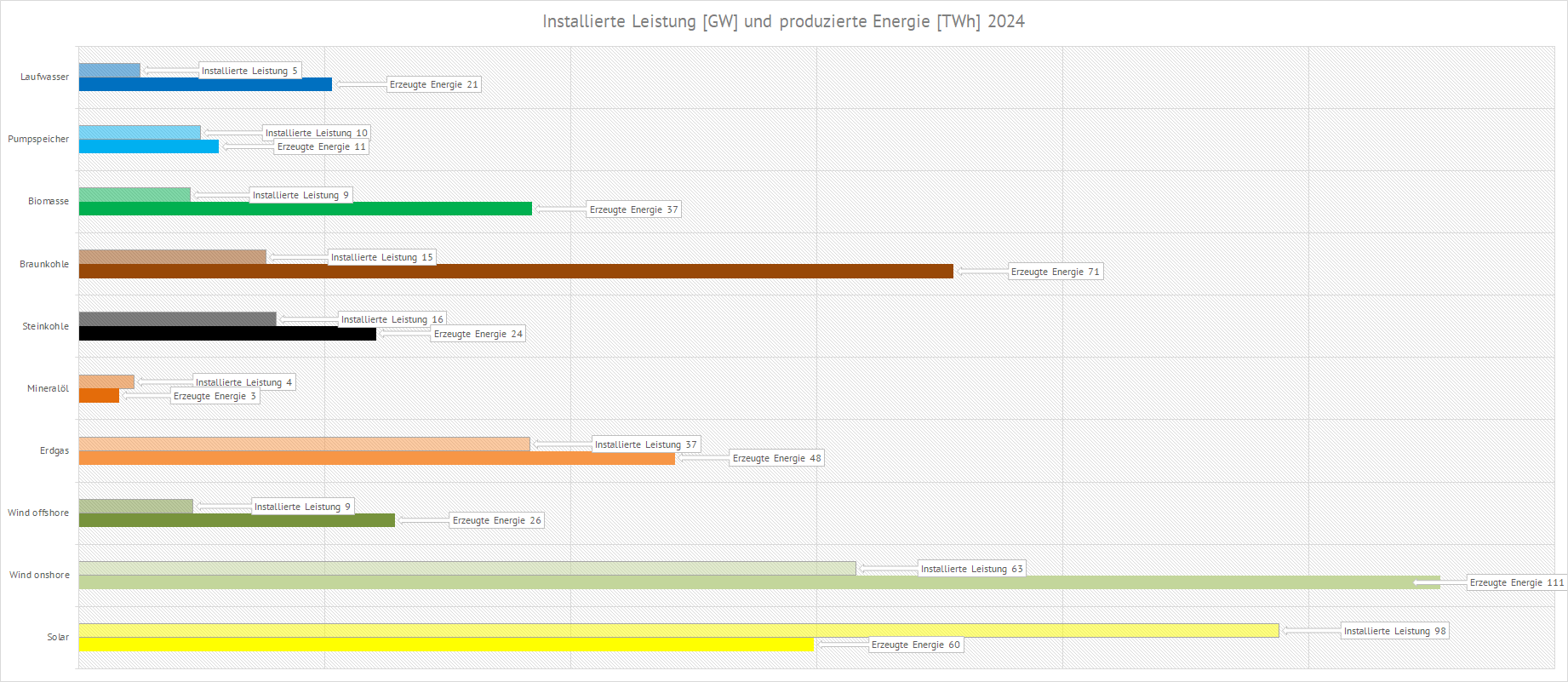

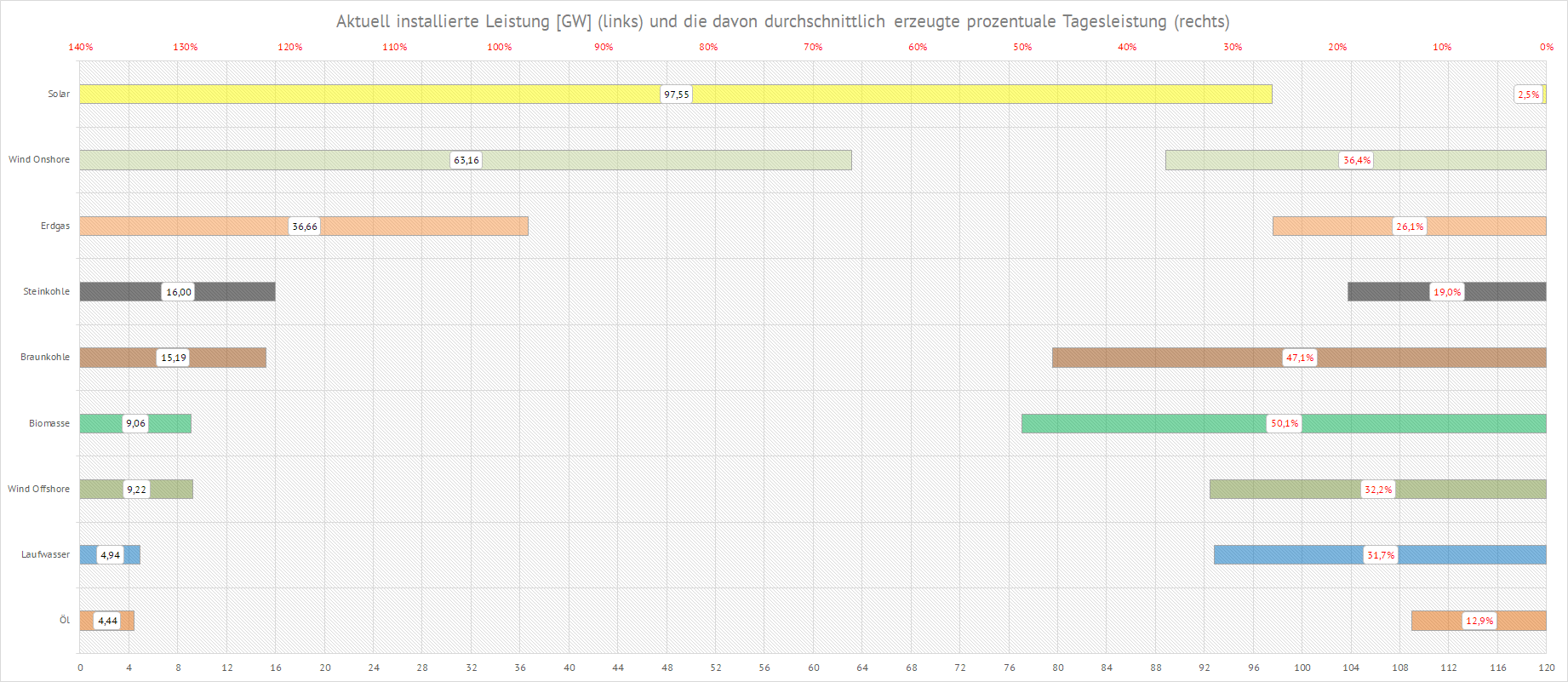

| Aktuelle Ausnutzungsgrade der in Deutschland installierten Stromerzeugungsanlagen im Jahr 2024 | ||||||||||||||||||||||||||

| Erläuterung | ||||||||||||||||||||||||||

Dargestellt ist der über das aktuelle Jahr gemittelte Ausnutzungsgrad verschiedener Stromerzeugungstypen in Deutschland. Der Ausnutzungsgrad gibt die im jeweiligen Jahr gelieferte mittlere Leistung geteilt durch die im jeweiligen Jahr installierte Leistung mal 100% an. Die Balken von links nach rechts (untere schwarze Skale) zeigen die aktuelle installierte Leistung des jeweiligen Stromerzeugers an. Die Balken von rechts nach links (obere Skale) zeigen die darauf bezogene bisherige gemittelte Ausnutzung dieser Leistung an. So beträgt die aktuell installierte Leistung aller deutschen PV-Anlagen 97,55 GW. Im Mittel werden davon bisher im Jahr 2024 aber nur lediglich 8,2 % genutzt. Durchschnittlich liefern die PV-Generatoren also nur an 30 Tagen im Jahr ihre volle Leistung und an den restlichen Tagen im Jahr liefern sie gar keinen Strom. Das ist sowohl technisch als auch ökonomisch eine wirklich unterirdisch schlechte Performance. Weitaus besser stehen die Laufwasser-Kraftwerke dar. Diese nutzen ihre installierte Leistung im bisherigen jährlichen Durchschnitt zu 50 % aus. Im Mittel laufen diese also am ersten Tag mit Volllast, am darauf folgenden Tag überhaupt nicht, dann wieder mit Volllast und so weiter. |

||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

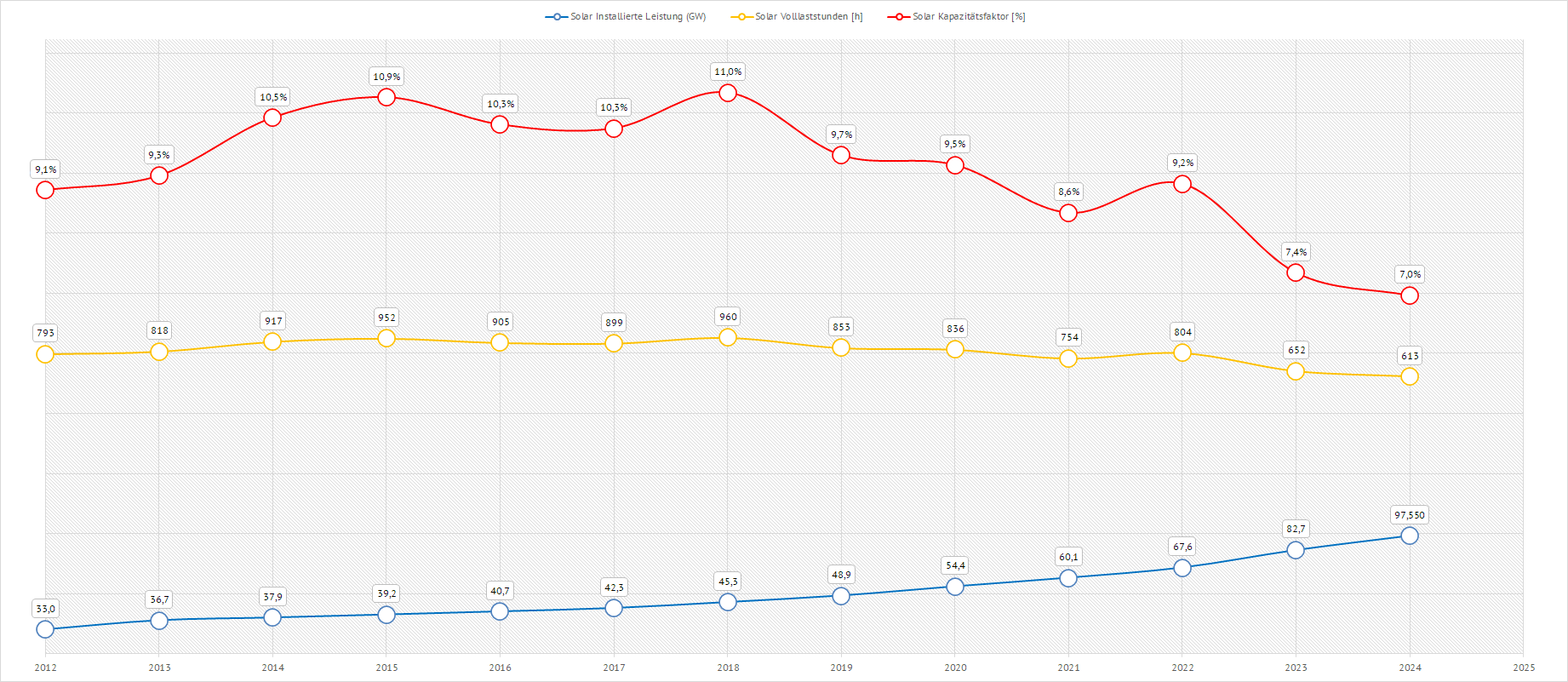

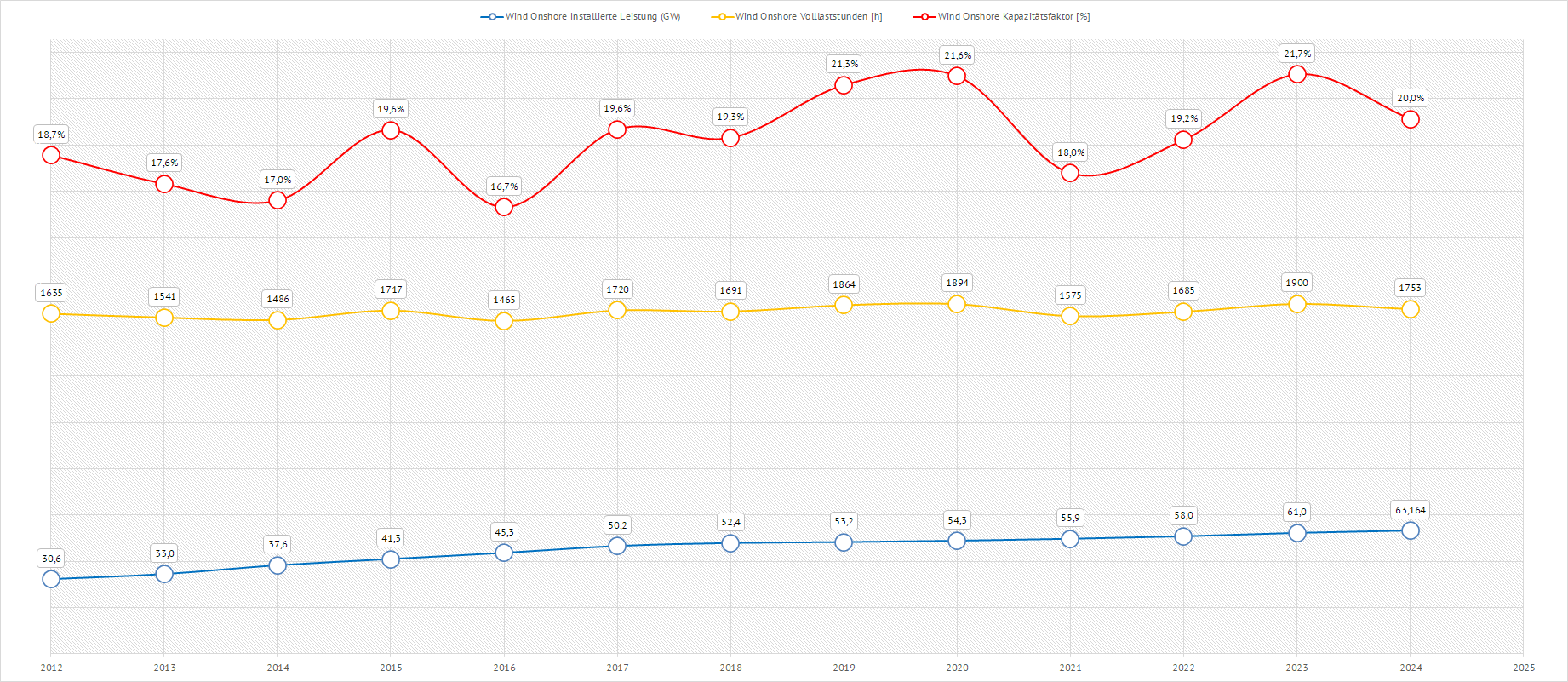

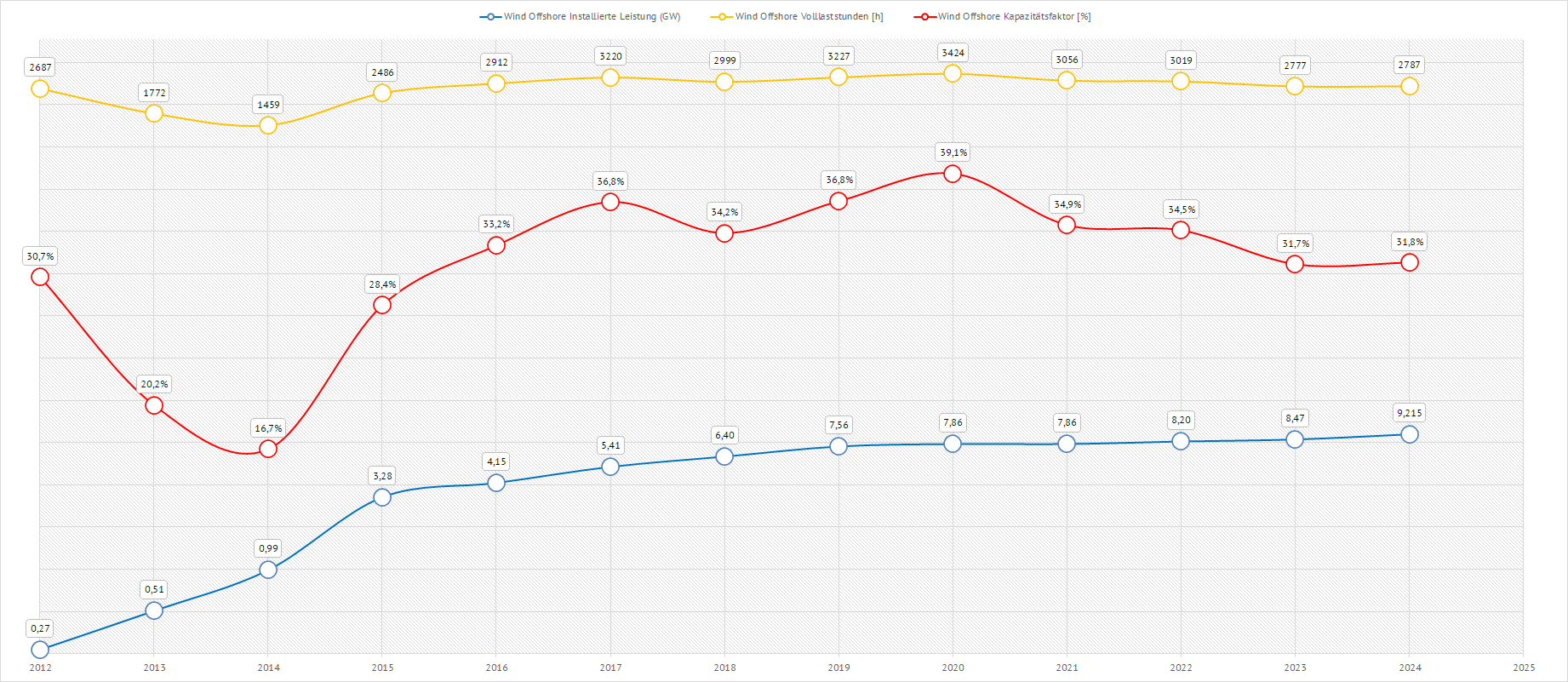

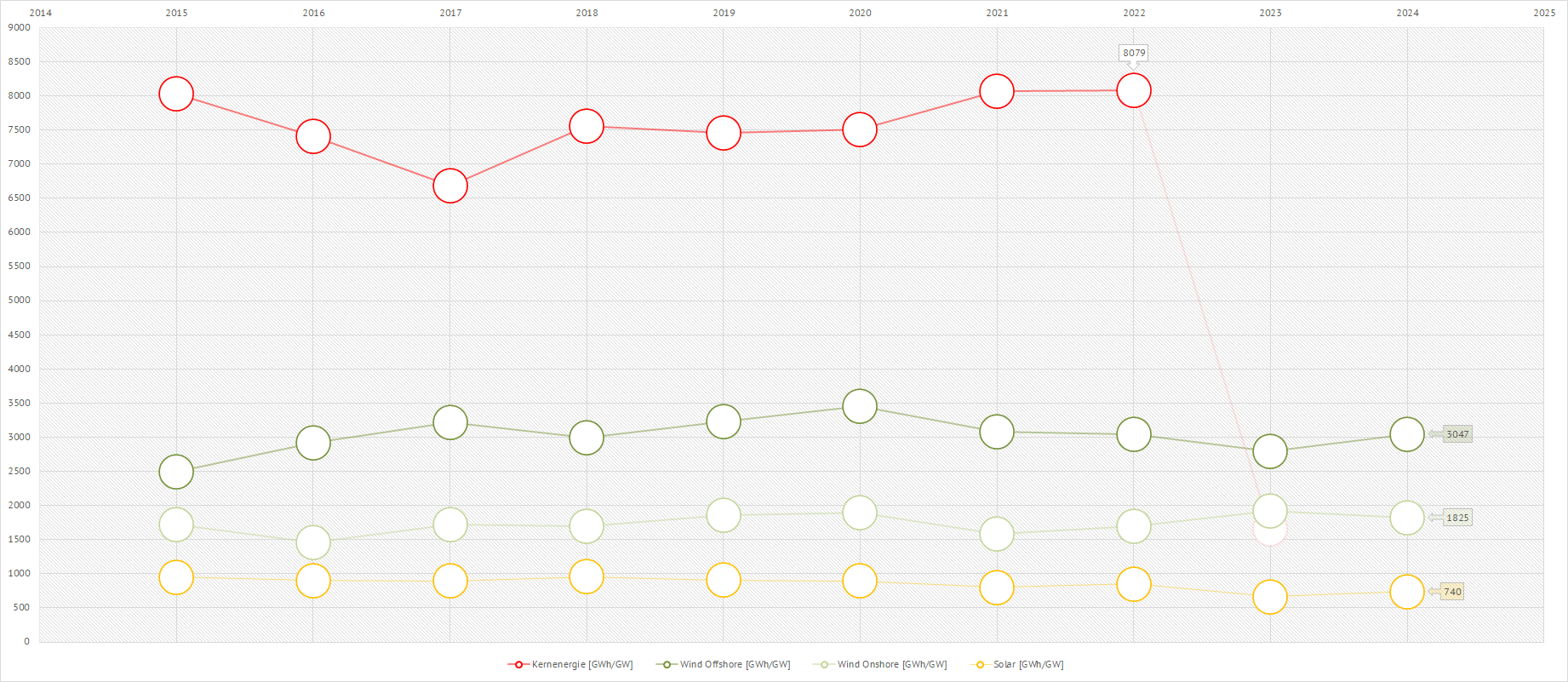

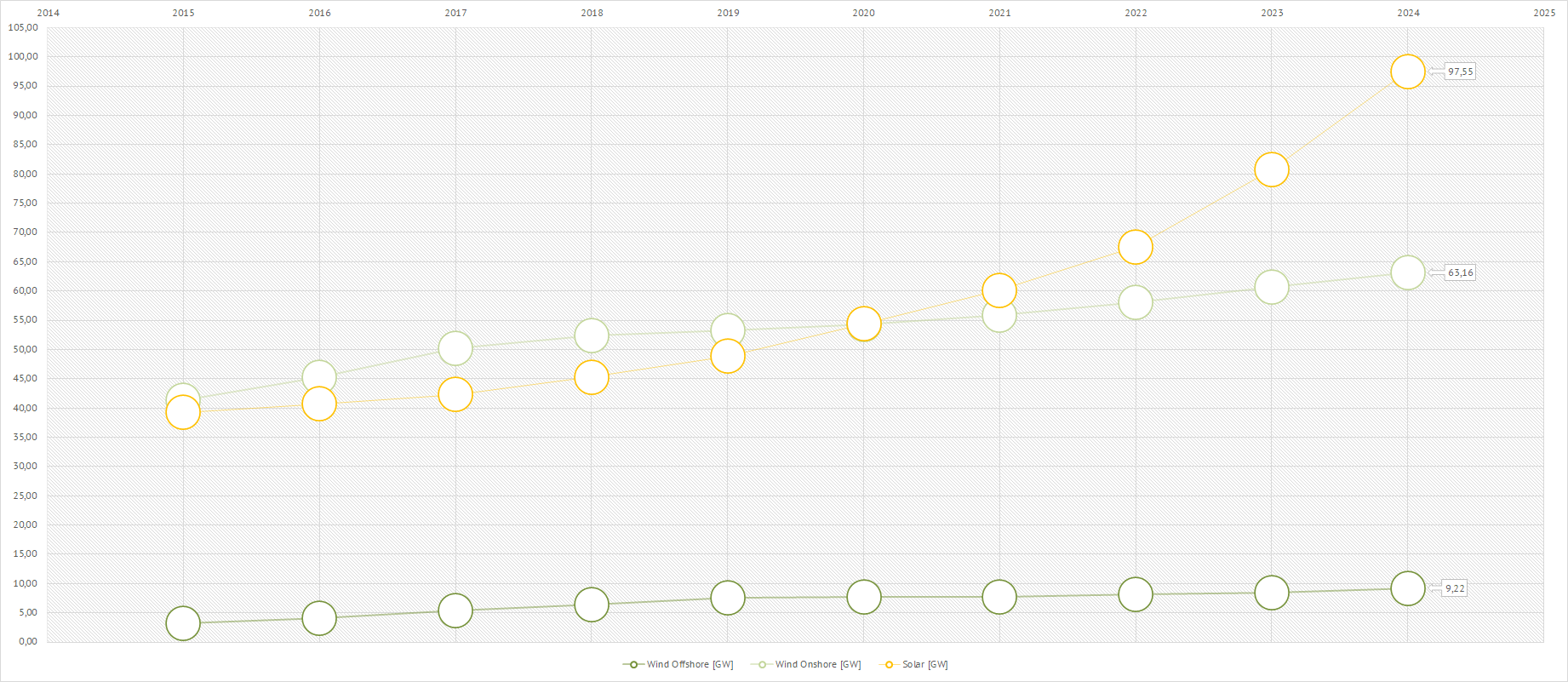

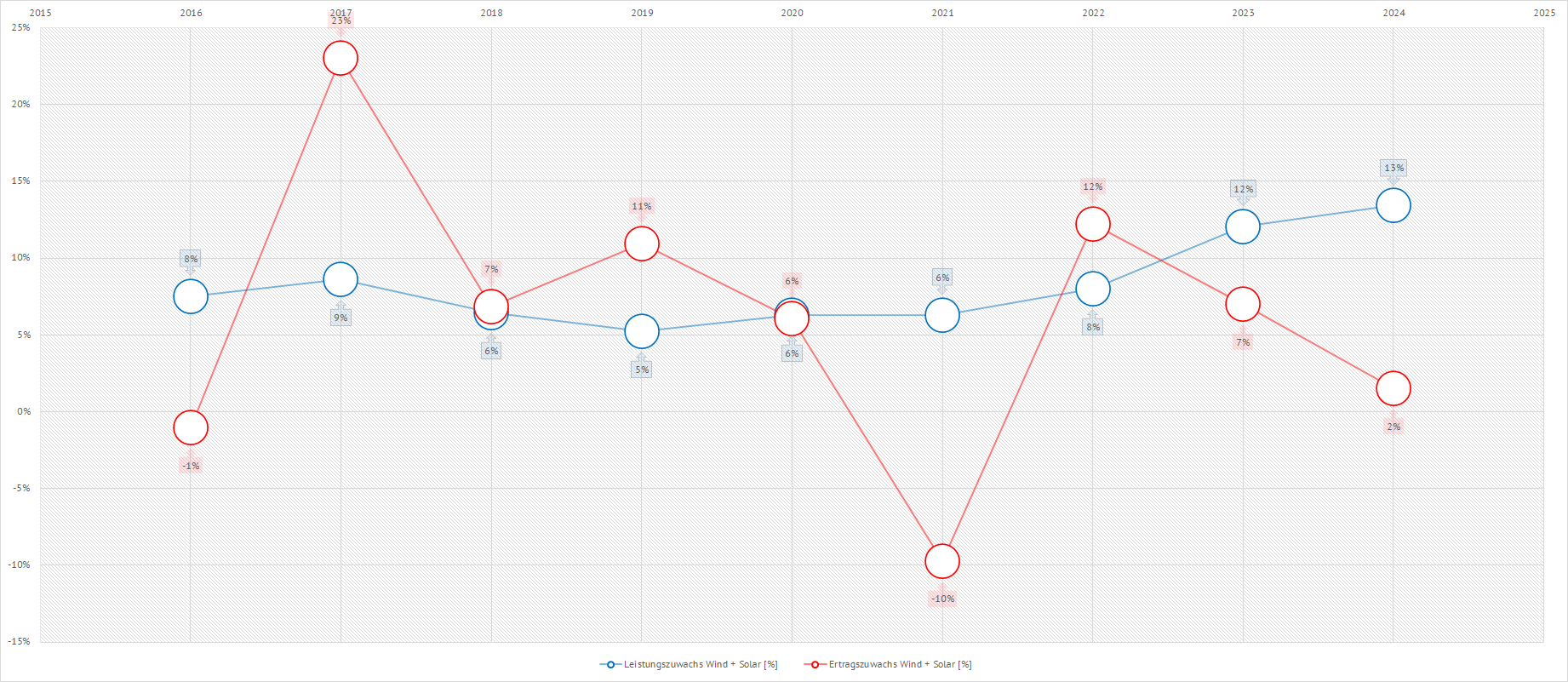

| Historischer und aktueller Kapazitätsfaktor der in Deutschland installierten PV- und Wind--Generatoren zwischen 2012 und 2024 | ||||||||||||||||||||||||||

| Erläuterung | ||||||||||||||||||||||||||

Dargestellt sind die im jeweiligen Jahr installierte PV-Leistung, die jeweilige jährliche Volllaststundenanzahl sowie der sich daraus ergebende Kapazitätsfaktor der installierten Leistung. Es ist z.B. bei den PV-Kraftwerken deutlich zu erkennen, dass sowohl die Volllaststunden als auch der zugehörige Kapazitätsfaktor ab dem Jahr 2022 (trotz des starken Zubaus an PV-Anlagen in Deutschland) stark rückläufig ist. Dieser rückläufige Trend begann eigentlich schon seit 2018. Des Weiteren sind die Verläufe der Kapazitätsfaktoren der On- und Offshore Windkraftanlagen dargestellt. |

||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

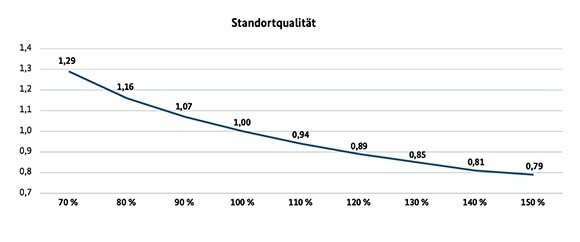

| Gemittelte Standortgüten der entsprechenden Windkraftanlagen | ||||||||||||||||||||||||||

| Erläuterung | ||||||||||||||||||||||||||

| [Quelle: windguard.de BMWK] | ||||||||||||||||||||||||||

|

Bei der Förderung der Windkraftanlagen nach dem Erneuerbaren Energien

Gesetz (EEG)

geht der Gestzgeber von einer diskriminierungsfreien Standortwahl aus. Das

heißt, dass nicht nur die windstarken Gebiete im Norden Deutschlands

entsprechend gefördert werden, sondern dass alle Windkraftanlagen

möglichst gleichmäßig auf die gesamte Fläche Deutschlands verteilt werden.

Da die vom Norden entfernt liegenden Standorte in der Regel weitaus

windschwächer sind, wird die Installation einer Windkraftanlage immer

unatttraktiver, je windschwächer und damit ertragsärmer dieser Standort

ist. Denn die Investitionskosten bleiben sowohl für eine spezifische WKA

im Norden als auch im Süden annähernd gleich. Damit sich die Investinion

aber irgendwann lohnt, müssen die Stromerträge der WKA entsprechend hoch

sein. Naturgemäß sind die Erträge einer im windreichen Norden installierten WKA weitaus höher als die einer im Süden installierte WKA. Somit amortisiert sich die WKA im Norden viel eher als die WKA im Süden und demzufolge ergeben sich auch die jeweiligen, standortbezogenen Gewinne der Betreiber der Windkraftanlage. Um den Investoren dennoch die windschwachen Standorte schmackhaft zu machen, ändern sich die vom Bund garantierten Einspeisevergütungen entsprechend der jeweiligen Standortqualität. Hierfür wird ein sogenannter Referenzstandort festgelegt, an dem eine Windkraftanlage mit einer konkreten Leistung (z.B. 4,5 MW) das Maximale an Volllaststunden erzielt. Für die daraus erzielte Energiemenge erhält der Anlagenbetreiber dann über 20 Jahre eine festgelegte Einspeisevergütung, die 100 %-Vergütung. Verlegt man diese WKA vom Referenzstandort an einen windschwächeren Standort (z.B. lediglich 70 % Windleistung gegenüber dem Referenzstandort), erzielt die gleiche WKA weitaus weniger Volllaststunden und kann somit, über das Jahr gesehen, auch nur entsprechend weniger Strom produzieren und damit weniger Einnahmen generieren. Um diesen Standortnachteil mit Hilfe der vom Staat garantierten Vergütung auszugleichen, erhält der Betreiber an diesem Standort nicht 100 % der festgelegten Vergütung, sondern 129 %. Andersherum verhält es sich an -rein hypothetischen- windstarken 150 % Standorten. Dort reduziert sich die garantierte Einspeisevergütung auf das 0,79-fache der 100 % - Referenzstandortvergütung. |

||||||||||||||||||||||||||

Quelle: BMWK |

||||||||||||||||||||||||||

Die nachfolgende Grafik

zeigt die historischen Standortgüten, bezogen auf das folgende

Referenzkraftwerk, an: Dabei wird das prozentuale Verhältnis aus den real erzielten Volllaststunden der jeweiligen Windstandorte (oben angegebene Volllaststunden) und den Volllaststunden am Referenzstandort (3559 Volllaststunden = 100%) gebildet: |

||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

| Aus der obigen Grafik ist zu

erkennen, dass im Mittel aller je in Deutschland installierten und

betriebenen Windkraftwerke die höchste reale mittlere Standortgüte im Jahr

2023 erreicht wurde. Sie beträgt gemittelt über alle Windkraftanlagen

53,85 % für die an Land errichteten Windkraftanlagen und 78,40 % für die

auf See errichteten Windkraftanlagen. Selbstverständlich gibt es Standorte

die unter oder über diesen gemittelten Standortgüten liegen. Diese Standortgüten haben einen signifikanten Einfluß auf den Stromertrag und somit auf die Stromgestehungskosten. |

||||||||||||||||||||||||||

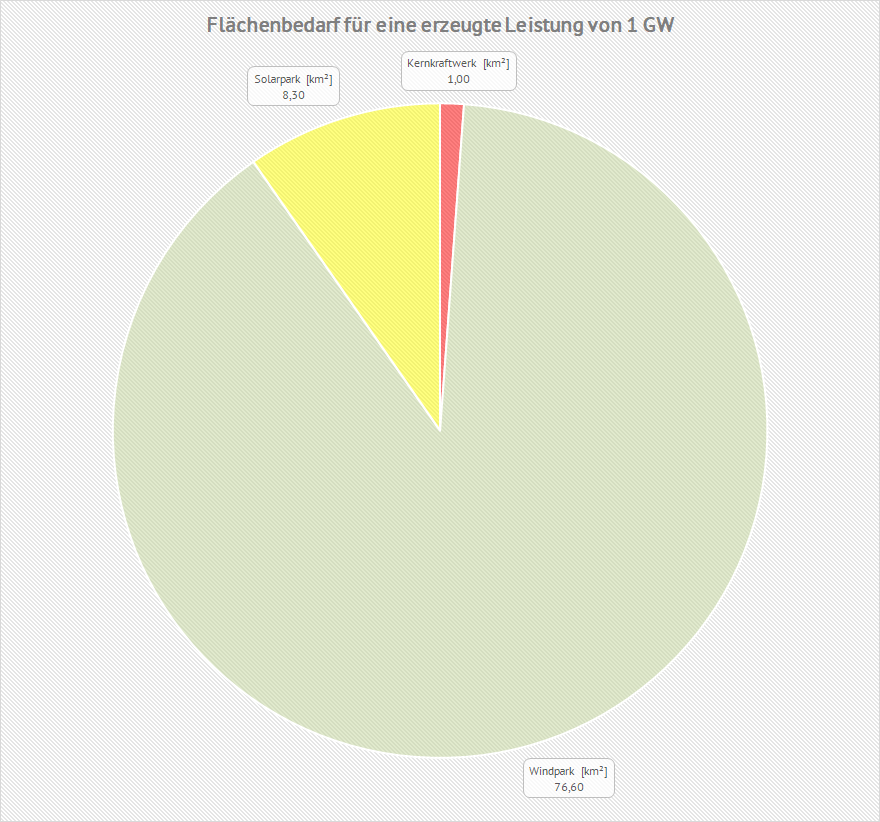

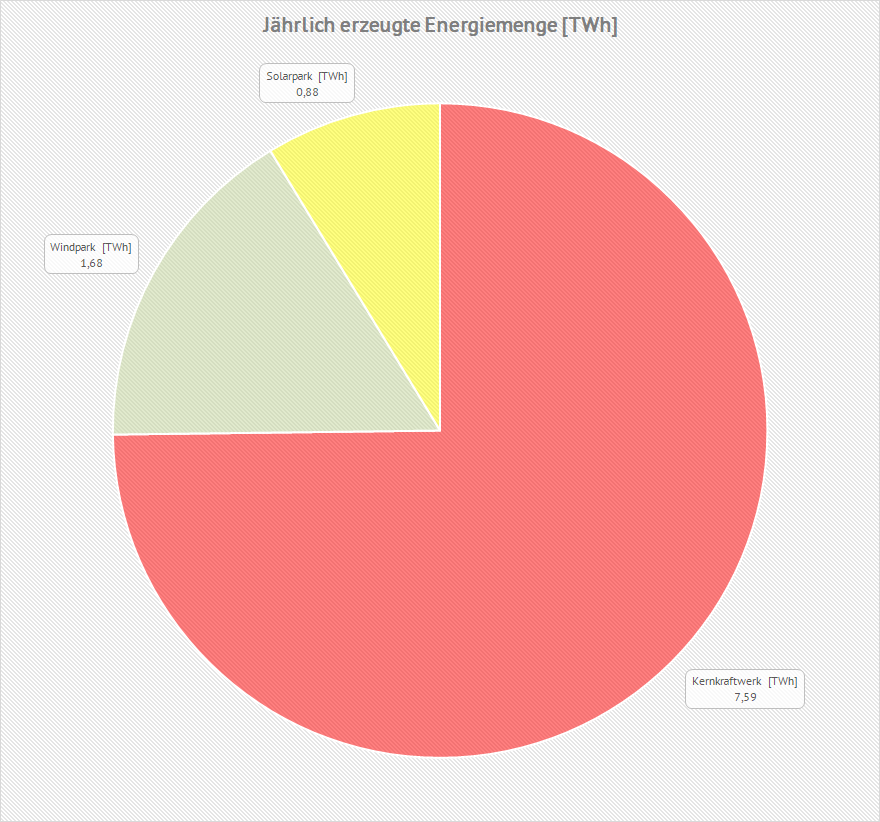

| Flächenbedarf ausgewählter emissionsfreier 1000 MW - Kraftwerkstypen | ||||||||||||||||||||||||||

| Erläuterung | ||||||||||||||||||||||||||

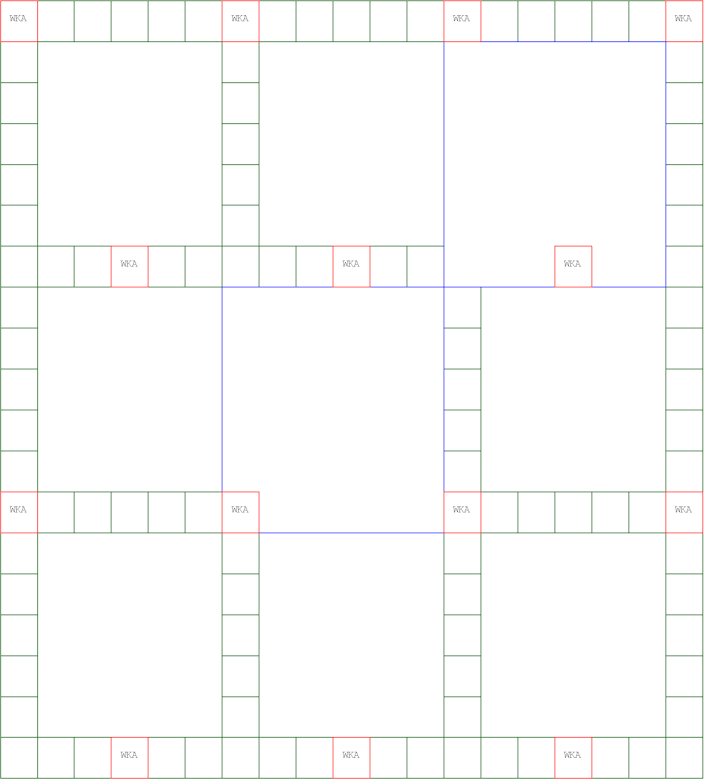

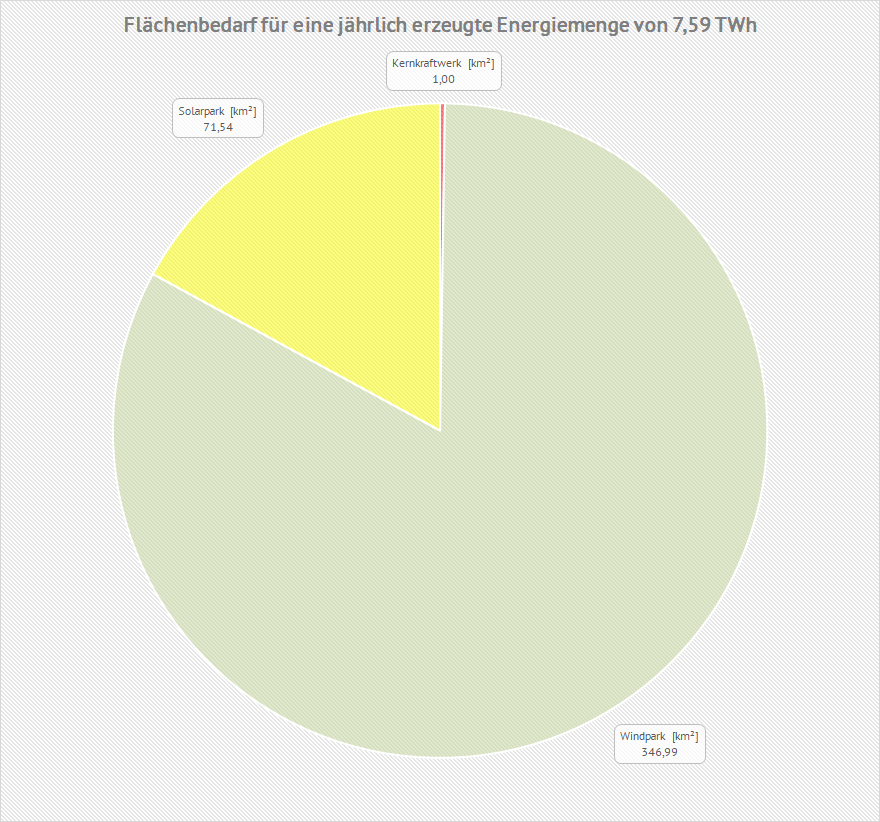

|

Das Beispielkernkraftwerk besteht aus einem Druckwasserreaktor

AP-1000 und hat

somit eine

Nennleistung von 1170 MW. Zum einfacheren Vergleich wird im Weiteren mit

einer Dauerleistung von 1000 MW gerechnet. Die benötigte Fläche für das

Beispielkernkraftwerk wird mit 1 km² festgelegt. Der Beispielwindpark besteht aus 132 Winkraftanlagen vom Typ Enercon E-126 EP8 mit einem Rotordurchmesser von 127 m und einer größtmöglichen Leistung von 7,58 MW je Windrad. Damit sich die Windräder nicht gegenseitig den Wind entziehen, muß ein gewisser Abstand zwischen ihnen eingehalten werden. Hier wird ein Abstand der Windräder zueinander vom 5-fachen Rotordurchmessers gewählt. Da sich der Turm eines Windrades je nach Windrichtung um 360° drehen muß, gilt diese Abstandsregelung für alle Himmelsrichtungen um ein Windrad herum. Eine mögliche, vereinfachte Anordnung der Windkraftanlagen zeigt die nachfolgende Grafik: |

||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

| Das blaue Quadrat in der obigen Grafik zeigt den Flächenbedarf für ein Windrad an. Die Fläche ergibt sich zu (6 x 127 m) x (6 x 127 m) = 580644 m² oder zu 0,580644 km². | ||||||||||||||||||||||||||

| Der Beispielsolarpark mit einer Nennpeakleistung von 1000 MW besteht aus 2380952 Solarpanelen vom Typ HiDM CS1U-420MS mit einer jeweiligen Peakleistung von 420 W pro Panel und einer Panelfläche von 2,06 m². Der bereits im Betrieb gegangene Solarpark Gottesgabe besitzt eine Spitzenleistung von 150 MW und umfasst eine Betriebsfläche von 122 ha. Fast identisch ist der Solarpark Alttrebbin mit der gleichen Spitzenleistung von 150 MW und einer Fläche von 125 ha. Aus diesen Angaben läßt sich der Flächenbedarf für einen 1000 MWpeak Beispielsolarpark leicht hochskalieren. Somit wird die Fläche für den Beispielsolarpark von 1000 MW Spitzenleistung auf 1,25 km² / 150 MW x 1000 MW = 8,3 km² festgelegt. | ||||||||||||||||||||||||||

| Mithin benötigt das Kernkraftwerk mit seiner Nennleistung von 1 GW eine bauliche Fläche von 1 km² (oder 100 Fußballfelder), der Windpark benötigt eine Fläche von 132 x 0,581 km² = 76,6 km² (oder 7660 Fußballfelder) und der Solarpark verbraucht eine Fläche von 8,3 km² oder 830 Fußballfelder. | ||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

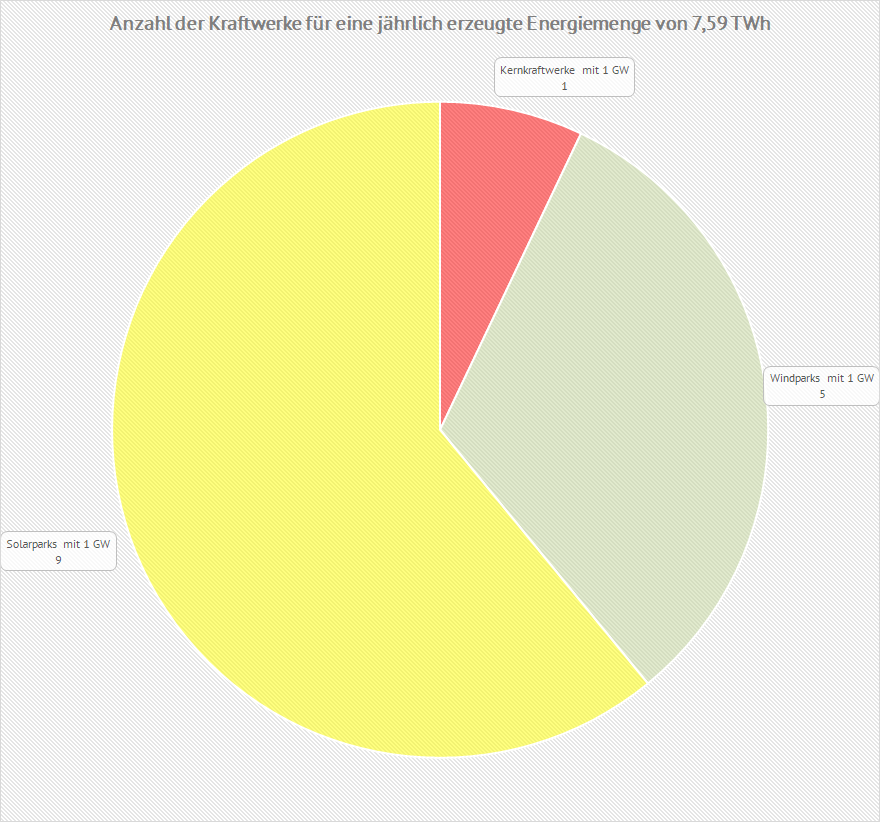

| Die obere linke Grafik zeigt den Flächenbedarf der jeweiligen Erzeugereinheiten für eine nominelle Erzeugerleistung von 1000 MW. | ||||||||||||||||||||||||||

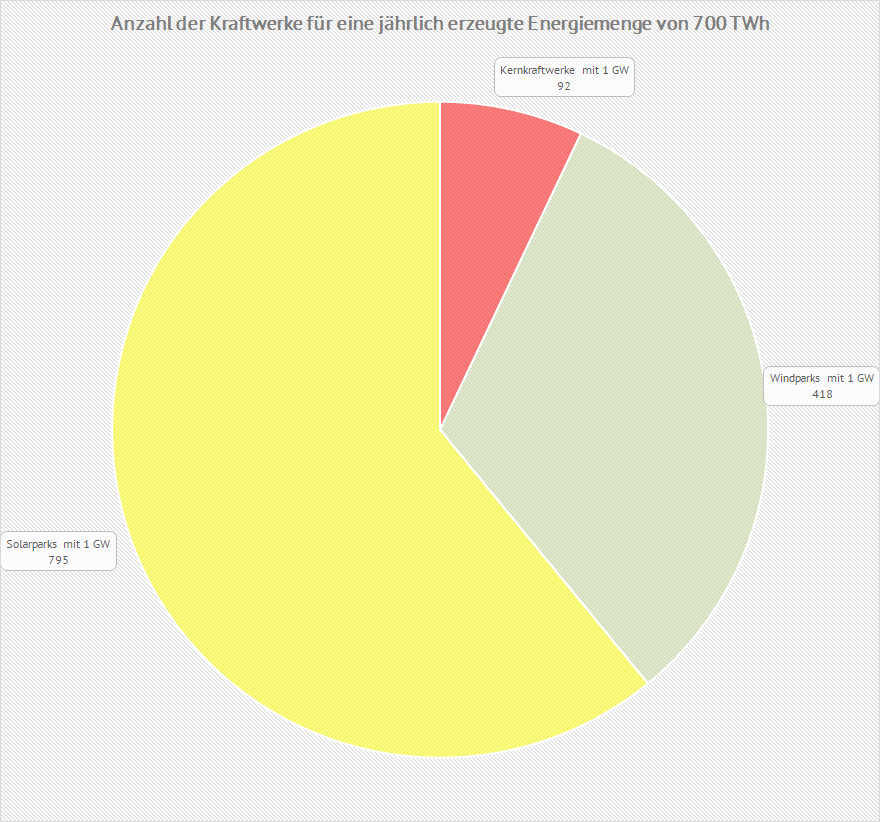

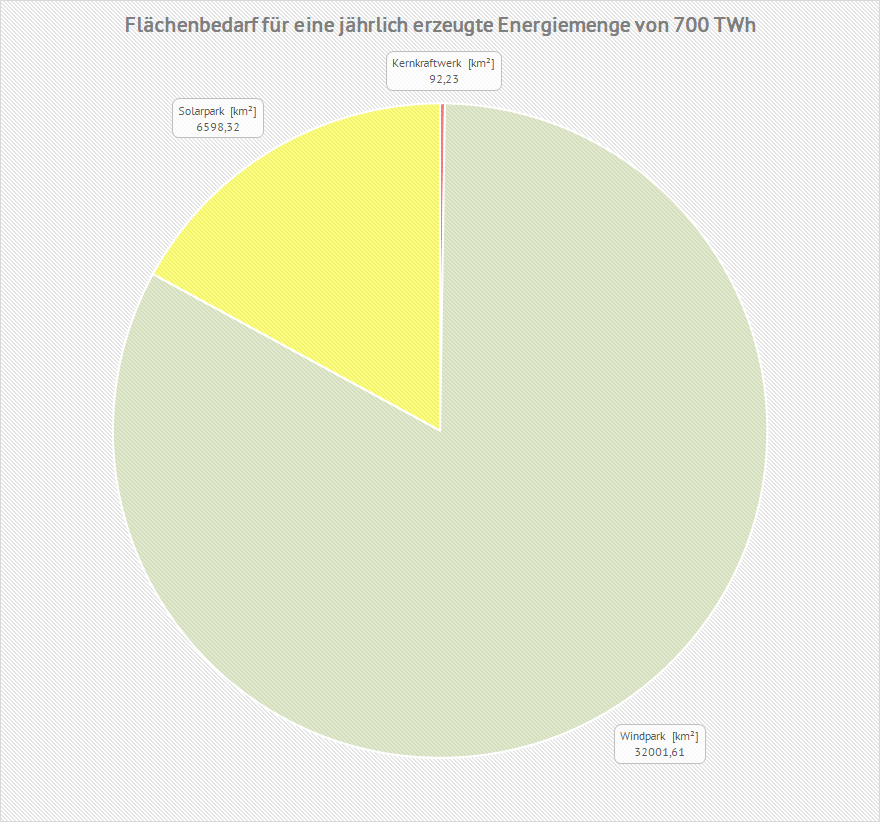

|

Die obere rechte Grafik zeigt die in einem Jahr erzeugte elektrische

Energiemenge in TWh an. Dabei wurden die jeweiligen Effizienzgrade der

Kraftwerkstypen bei einer Nennleistung von 1000 MW berücksichtigt. Die mittlere linke Grafik zeigt die notwendige Anzahl an Kraftwerken für eine jährlich erzeugte Energie von 7,59 TWh an. Die mittlere rechte Grafik zeigt die notwendige Anzahl an Kraftwerken für eine jährlich erzeugte Energie von 700 TWh an. Um mit Solarkraftwerken eine Energiemenge von 700 TWh im Jahr zu generieren, müßte also eine Summenpeakleistung von 795 GW installiert werden. Das ist das 9-fache der dafür notwendigen Kernkraftwerksleistung. Um diese 700 TWh ausschließlich mit Windkraftwerken zu erzeugen, wären 418 Windparks mit je 132 Windkraftanlagen mit einer einzelnen Anlagennennleistung von 7,58 MW notwendig. Es müßten deutschlandweit also insgesamt 55176 Stück 7,58 MW-Windräder verbaut werden, die zusammen eine Fläche von 32001,61 km² einnehmen. Diese Windräder würden im Jahresmittel dann zwar die 700 TWh erzeugen, zu welcher Tageszeit sie aber überhaupt produktiv wären, hängt dann wiederum ausschließlich vom Wetter ab. So könnte Deutschland auch bei tagelangen Windflauten völlig ohne selbst produziertem Strom dastehen. Dasselbe gilt natürlich auch für die Solarkraftwerke, wie es jede Nacht eindrücklich erlebbar ist. Und auch ein adäquates Einspeichern von überschüssiger Energie und ein entsprechendes Ausspeichern der notwendigen Flauteenergie ist zwar auf dem Papier selbstverständlich möglich, scheitert in der Realität aber an der Technologie, an der Infrastruktur, an den dafür notwendigen technischen, technologischen und menschlichen Ressourcen, an der Zeit und letztendlich an den enormen Kosten und der damit verbundenen völligen Unwirtschaftlichkeit. Es sei denn, dass für eine Kilowattstunde Strom ein Preis von einer aktuellen Kugel Eis akzeptiert wird. Die untere linke Grafik zeigt den Flächenbedarf an der notwendig ist, wenn alle Kraftwerkstypen eine jährliche Energiemenge von 7,59 TWh erzeugen müssten. Die untere rechte Grafik zeigt den Flächenbedarf an der notwendig wäre, wenn ausschließlich durch den jeweiligen Kraftwerkstyp eine jährliche Strommenge von 700 TWh produziert werden müßte. Die 418 Beispielwindparks würden dabei ungefähr die gesamte Fläche von Nordrhein-Westfalen einnehmen. Das sind ca. 10 % der Fläche Deutschlands. |

||||||||||||||||||||||||||

| Allerdings muß bei den wetterabhängigen Kraftwerkstypen stets ein entsprechend groß dimensioniertes Backup-System (Gaskraftwerke, Pumpspeicherkraftwerke, Batteriespeicherkraftwerke, Importe) vorgehalten werden, damit die Energieversorgung auch Nachts oder an trüben Tagen oder bei Windstille gewährleistet ist. Deutschland leistet sich gegebenenfalls also ein doppeltes Energieversorgungssystem und/oder ein Lastabwurfszenario mit einer entsprechenden Kostenstruktur. | ||||||||||||||||||||||||||

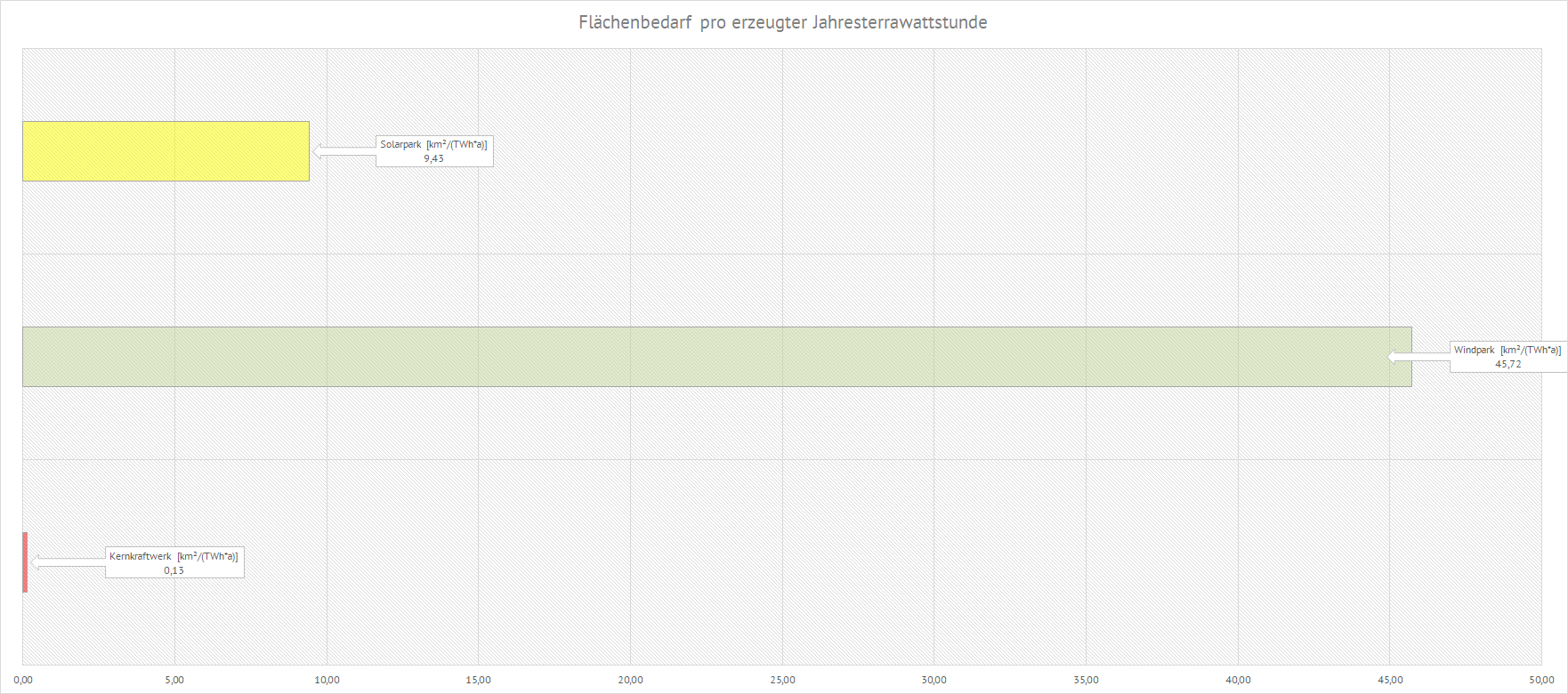

| Flächenbedarf ausgewählter emissionsfreier 1000 MW - Kraftwerkstypen pro erzeugter Terrawattstunde im Jahr [km²/TWh im Jahr] | ||||||||||||||||||||||||||

| Erläuterung | ||||||||||||||||||||||||||

| Um eine Terrawattstunde im Jahr zu prodzuieren, benötigt das Beispielkernkraftwerk pro eingesetzter Leistung von 1 Gigawatt eine Fläche von 0,13 km². Der Beispielsolarpark benötigt unter den gleichen Bedingungen eine Fläche von 9,43 km² und der Beispielwindpark mit jetzt 1 Gigawatt Leistung benötigt für die Erzeugung von einer Jahresterrawattstunde eine Fläche von 45,72 km². Damit verbraucht ein auf volatilem Windangebot gestütztes Kraftwerk eine 352 mal größere Fläche als ein leistungsgleiches Kernkraftwerk. Ein vergleichbares Solarkraftwerk benötigt 73 mal mehr Fläche für den gleichen Energieertrag. | ||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

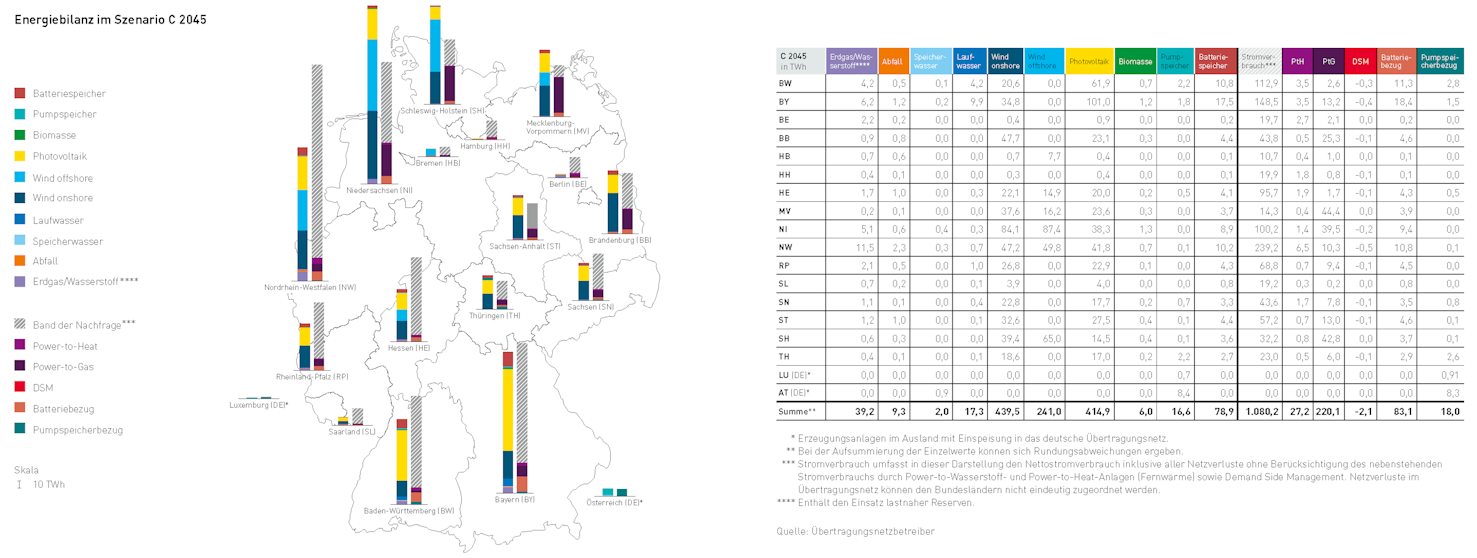

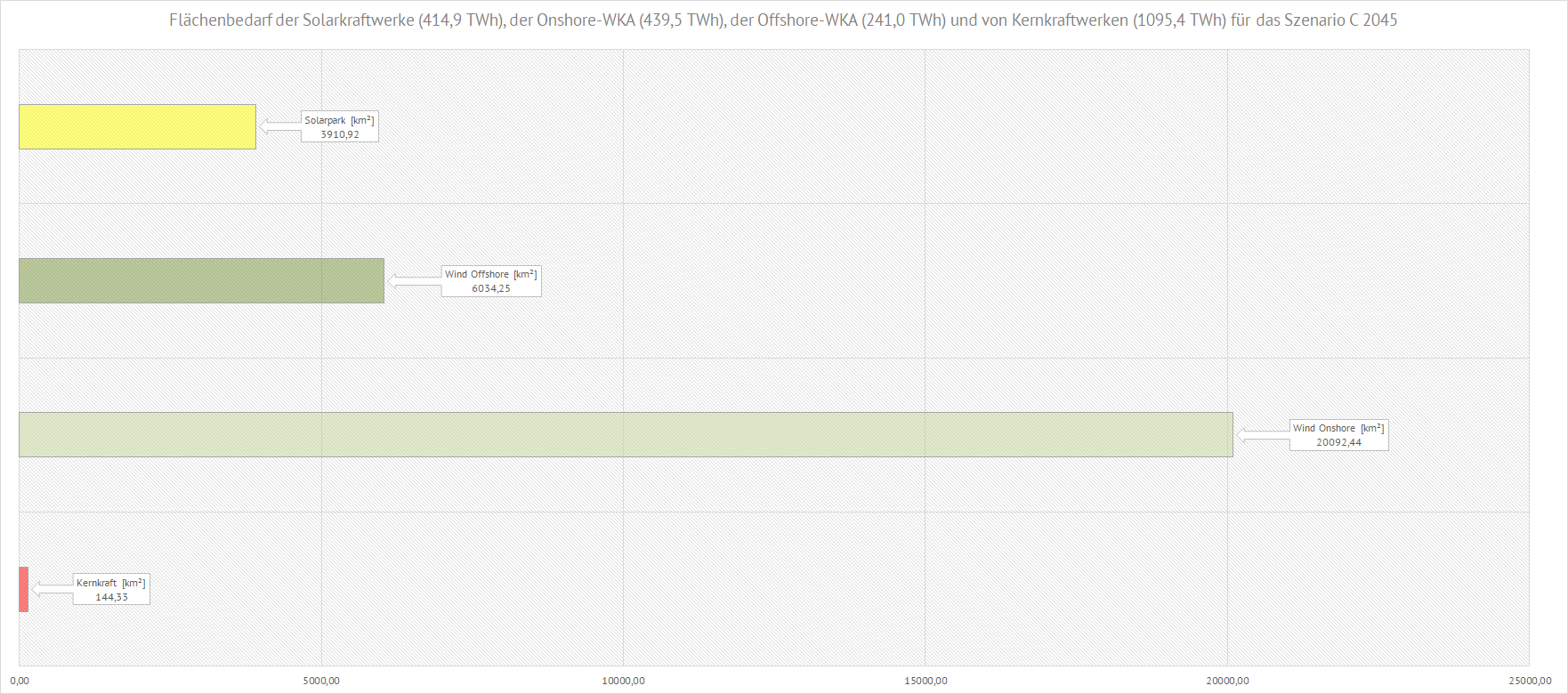

| Flächenbedarf der geplanten deutschen Onshore-und Offshore-Windkraftanlagen sowie der Solarkraftwerke im Jahr 2045 | ||||||||||||||||||||||||||

| [Quelle: Netzentwicklungsplan] | ||||||||||||||||||||||||||

| Erläuterung | ||||||||||||||||||||||||||

| Nach dem Netzentwicklungsplan Strom 2037 / 2045 benötigt Deutschland für das Szenario C 2045 folgende elektrischen Energiemengen: | ||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

| Den dazu notwendigen Flächenbedarf für die Onshore- und Offshore-Windkraftanlagen (Beispielkraftwerk: Enercon E-126 EP8) und die Solarkraftwerke (Beispielsolarpanel: HiDM CS1U-420MS) gibt die nachfolgende Grafik wider. Als Vergleich wurde der Flächenbedarf von Kernkraftwerken hinzugefügt, die die gleichen Strommengen produzieren wie alle Solar- und Windkraftanlagen zusammen (1095,4 TWh). | ||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

| Der summierte Flächenbedarf

beträgt somit 30037,61 km². Das entspricht der gesamten Fläche des

Bundeslandes Brandenburg oder 8,4 % der Gesamtfläche Deutschlands. Diese

Fläche wäre (zum Beispiel für Wohngebäude) nicht mehr nutzbar. Es spricht

aber nichts gegen eine (teilweise) landwirtschaftliche Nutzung dieser

Fläche. Würde man die geplante deutsche Energieproduktion des Jahres 2045 mittels Wind- und Sonnenkraftwerke durch Kernkraftwerke realisieren, wäre ein Flächenbedarf von lediglich 144,3 km² erforderlich (siehe obere Grafik). Das entspricht einer verbauten Fläche von lediglich 0,04 % der gesamten Fläche Deutschlands. Das wäre (auf dem Papier) der minimalinvasivste Eingriff in die Umwelt Deutschlands. |

||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

| [Deutschlandkarte: TUBS https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29273127] | ||||||||||||||||||||||||||

| Bei den obigen Berechnungen

und Darstellungen zum Flächenverbrauch der Windkraftanlagen muß betont

werden, dass dieser Flächenverbrauch lediglich in der Luft stattfindet.

Dieser luftige Flächenverbrauch für das Beispielkraftwerk

Enercon

E-126 EP8 findet auf dem Boden so nicht statt. Dort kann man von einem

Flächenverbrauch für das notwendige Fundament (600 m²) und für die

notwendige Kranstellfäche (3000 m²) von 3600 m² pro Windrad ausgehen.

[Quelle:

Wikipedia] Um an Land die im Netzentwicklungsplan Strom 2037 / 2045 für das Szenario C 2045 vorgesehene, durch WKA erzeugte, Energiemenge von 439,5 TWh mit dem Beispielkraftwerk Enercon E-126 EP8 zu realisieren, wären 34948 dieser 7,58 MW - Windkraftwerke notwendig. Die dafür (versiegelte) Fundamentfläche wäre lediglich 21 km² und die zugehörige (geschotterte) Kranstellfläche insgesamt 105 km² groß. |

||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

| [Foto: Martina Nolte, Lizenz: Creative Commons by-sa-3.0 de, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19673788] | ||||||||||||||||||||||||||

| Rechenbeispiel Batteriespeicher im Jahr 2045 | ||||||||||||||||||||||||||

| Der im

Netzentwicklungsplan prognostizierte enorme Jahresenergiebedarf von

1303 TWh im Jahr 2045 soll hauptsächlich durch die stark volatilen

Wind- und Solarkraftwerke gedeckt werden. In Zeiten von Dunkelflauten muß

diese Energie durch Energiespeicher zur Verfügung gestellt werden, wenn

keine weiteren (fossilen) Kraftwerke mehr Strom produzieren und auch kein

Stromimport mehr stattfinden soll (Maximalszenario für das folgende

Rechenbeispiel). Nimmt man als ein weiteres Szenario an, dass diese Energiespeicher ausschließlich aus Batteriespeicher bestehen sollen, dann kann man mit der heutigen Technologie an einem konkreten Beispiel ausrechnen, wieviel Referenzbatteriespeicher benötigt werden, um die benötigte elektrische Energiemenge für eine Woche Dunkelflaute zur Verfügung zu stellen. Der deutsche Jahresenergiebedarf im Jahr 2045 soll laut Netzentwicklungsplan Strom 2037, S. 3 1303 TWh betragen. Bei einer durchschnittlichen Jahresstundenzahl von 8760 h pro Jahr benötigt jede Jahresstunde im Schnitt also eine elektrische Leistung von 1303000 GWh : 8760 h = 149 GW, was fast einer Verdoppelung der täglichen Spitzenleistung im Jahr 2023 entspricht. Als Referenzbatteriespeicher dient der 16 MW / 20 MWh - Batteriespeicher Schwabmünchen der Firma KYON ENERGY. Bei einer im Jahr 2045 angenommenen täglich benötigten elektrischen Leistung von 149 GW (149000 MW) müßten allein für die Bereitstellung dieser elektrischen Leistung 149000 : 16 = 9313 Referenzbatteriespeicher der Firma KYON ENERGY parallel geschaltet werden. Diese besäßen dann nach einer Vollaufladung eine gespeicherte Energiemenge von 9313 mal 20 MWh = 186250 MWh (186,25 GWh). Diese 9313 Referenzbatteriespeicher würden die täglich benötigten 149 GW allerdings nur für insgesamt 186,250 GWh : 149 GW = 1,25 Stunden zur Verfügung stellen können und wären danach vollständig entladen. Um die Batteriespeicher wieder voll aufzuladen, benötigen sie bei einer angenommenen Speicherrate von 1 C (186,25 GW) eine Zeit von 1 h. Das kann aber nur in Zeiten außerhalb der Dunkelflaute und bei einem entsprechenden Energieüberschuß durch Sonne und Wind erfolgen. Rechnet man für eine Woche Dunkelflaute mit einer mittleren täglich benötigten elektrischen Leistung von 149 GW und einer Zeitdauer von 7 mal 24 h, benötigt man dafür eine gespeicherte Energiemenge von 149 GW mal 7 mal 24 h = 25032 GWh. Diese 149 GW mittlere Leistung würden 9313 Referenzbatteriespeicher der Firma KYON ENERGY für 1,25 Stunden zur Verfügung stellen. Damit die Energiemenge von 25,032 TWh aber für 7 mal 24 h = 168 h zur Verfügung stehen, benötigt man 168 h / 1,25 h = 134,4 mal 9313 = 1251667,2 = 1,25 Mio der 16 MW / 20 MWh Referenzbatteriespeicher der Firma KYON ENERGY. Der Referenzbatteriespeicher Schwabmünchen hat einen geschätzten Platzbedarf von 500 m². 1251667,2 Referenzbatteriespeicher Schwabmünchen verbrauchen somit eine Fläche von 1251667,2 mal 500 m² = 625833600 m². Das sind 62583,36 ha oder 625,8336 km². Somit benötigt der Referenzbatteriespeicher für eine gespeicherte GWh eine Fläche von 62583,36 ha : 25032 GWh = 2,5 ha / GWh. Das Fraunhofer Institut geht in einem Papier sogar von 5 ha / GWh aus. Die Installationskosten schätzt das Frauenhofer Institut mit maximal 300 € / kWh. Somit würde bei diesem Rechenbeispiel der Referenzbatteriespeicher mit einer Leistung von 16 MW und einer gespeicherten Energiemenge von 20 MWh Installationskosten von 300 € mal 20000 kWh = 6000000 € = 6 Mio € verursachen. Die zu installierenden 1251667,2 Referenzbatteriespeicher verschlängen dann eine Investitionssumme von 7510003,2 Mio € oder 7510 Mrd € oder 7,5 Billion Euro. Und das nur für eine Woche Überbrückung bei Dunkelflaute. Dauert die Dunkelflaute länger als sieben Tage, stände Deutschland laut diesem Rechenbeispiel völlig im Dunkeln da. Dieses Beispiel zeigt, dass eine rein auf volatile Energieerzeugung beruhende Energiewirtschaft sowohl technisch als auch ökonomisch im höchsten Maße fragwürdig ist. Allerdings stellt das obige Rechenbeispiel auch ein unrealistisches Extremszenarium da und geht davon aus, dass es neben den verwendeten Großbatterienspeichern keine weiteren Speichermedien in und keine Stromimporte nach Deutschland gibt. Des Weiteren gibt es auch keinerlei andere Energieträger als Wind und Sonne. Das ist natürlich nicht realistisch, weil es neben den Großbatterienspeichern auch viele kleine PV-Batteriespeicher, herkömmlich Pumpspeicher oder auch das sogenannte Demand Side Management gibt und sich die importierten Strommengen nach Deutschland bis 2045 deutlich erhöhen werden (NEP S. 13). Auf Seite 11 des NEP-Entwurfs wird folgende Tabelle angeführt: |

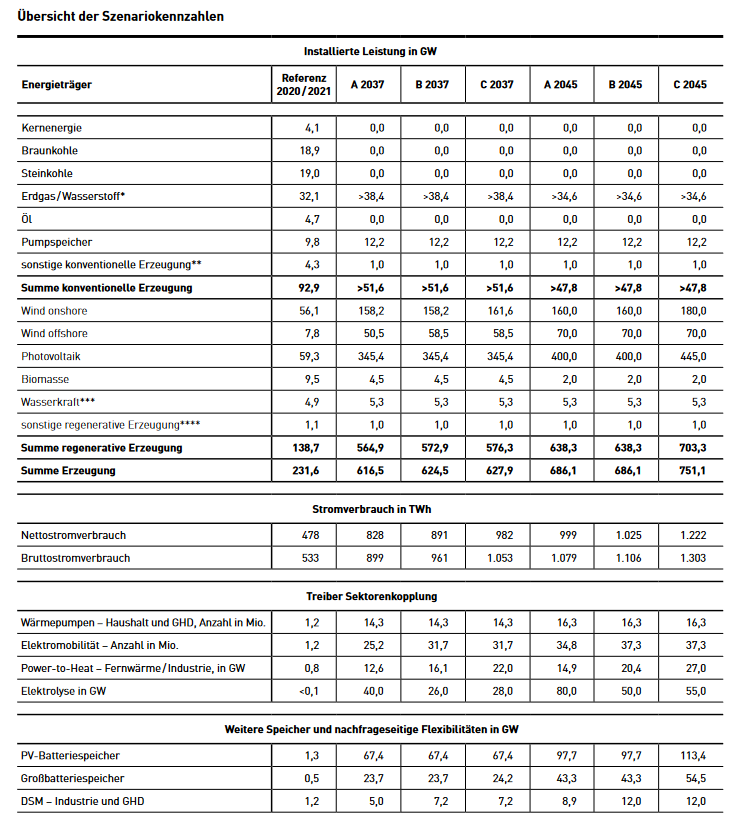

||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

| [Referenz: Netzentwicklungsplan Strom 2037 / 2045 (2023), zweiter Entwurf | Übertragungsnetzbetreiber CC-BY-4.0] | ||||||||||||||||||||||||||

| Es ist zu erkennen, dass

neben den erneuerbaren Energieträgern (Wind, Sonne, Wasser, Biomasse) auch

noch fossile Energieträger in Form von Gaskraftwerken und

Müllverbrennungsanlagen zum Einsatz kommen sollen. Deren installierte

Leistung soll im Jahr 2045 mindestens 35,6 GW betragen. Der ausführliche und aktualisierte Netzentwicklungsplan Strom 2037 / 2045, Version 2023, 2. Entwurf (Seite 40, Szenario C 2045) geht von einer jährlich zur Verfügung stehenden Batteriespeicherleistung von 113,4 GW an Kleinbatteriespeicher und 54,5 GW an Großbatteriespeicher für Deutschland im Jahr 2045 aus. Dabei beträgt das Verhältnis aus Speicherkapazität zu installierter Leistung jeweils 2 kWh / 1 kW. Somit geht das Szenario von insgesamt 335,8 GWh Speichervermögen bei einer installierten Gesamtleistung von 167,8 GW aus. Für diese gespeicherte Energiemenge benötigt man 16790 der 16 MW / 20 MWh - Referenzbatteriespeicher der Firma KYON ENERGY bei einem geschätzten Flächenverbrauch von 16790 mal 500 m² = 839,5 ha = 8,395 km² und Installationskosten von 300 € mal 335800000 kWh = 0,1 Billion Euro. Bei einer mittleren Stundenleistung von 149 GW könnten diese 16790 installierten (und voll aufgeladenen) Referenzbatteriespeicher dann für 335,8 GWh : 149 GW = 2,25 h die erforderliche Leistung abdecken. Im ausführlichen NEP wird auf Seite 73 der Einsatz der geplanten Batteriespeicher, aufgeschlüsselt nach Tagesstunden, über ein Jahr dargestellt. |

||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

| [Referenz: Netzentwicklungsplan Strom 2037 / 2045 (2023), zweiter Entwurf | Übertragungsnetzbetreiber CC-BY-4.0] | ||||||||||||||||||||||||||

| Zitat aus dem NEP, S. 72-73: "Der Einsatz der Groß- und Kleinbatteriespeicher in der Strommarktsimulation erfolgt stets kostenminimierend unter Berücksichtigung der jeweiligen Angebots- und Nachfragesituation. Die Batteriespeicher werden damit weitestgehend analog zu Pumpspeicherkraftwerken modelliert, wobei Batteriespeicher im Vergleich ein deutlich kleineres Verhältnis von Speicherkapazität zu Leistung aufweisen, aber einen größeren Zykluswirkungsgrad. Natürliche Zuflüsse entfallen bei Batteriespeichern. Bei einer Analyse der Einsatzstunden zeigt sich vor allem im Sommer ein recht homogenes Bild. Bedingt durch die Einspeisung aus Photovoltaikanlagen und den daraus resultierenden Preisen erfolgt meist eine Einspeicherung tagsüber und eine Ausspeicherung vor allem in den späten Abendstunden. In den Wintermonaten verschiebt sich die Ausspeicherung in die frühen Abendstunden, während eine Einspeicherung neben den Mittagsstunden häufig nachts erfolgt. Dies ist auf die geringeren Stromverbräuche nachts und den im Winterhalbjahr zunehmenden Einfluss der Windenergie zurückzuführen." Die aktuelle Stromspeicher-Strategie der Bundesregierung. |

||||||||||||||||||||||||||

| Stromerzeugung im Jahr 2045 | ||||||||||||||||||||||||||

| [Quelle: Netzentwicklungsplan] | ||||||||||||||||||||||||||

| Laut obiger Tabelle sind für

die deutsche Elektroenergieerzeugung folgende Energieträger und

Sollleistungen vorgesehen: 1. Gaskraftwerke mit 34,6 GW 2. Pumpspeicherwerke mit 12,2 GW 3. Sonstige konventionelle Kraftwerke mit 1,0 GW 4. Windkraftwerke Onshore mit 180 GW 5. Windkraftwerke Offshore mit 70 GW 6. Photovoltaikkraftwerke mit 445 GW 7. Biomassekraftwerke mit 2,0 GW 8. Wasserkraftwerke mit 5,3 GW 9. Sonstige regenerative Kraftwerke mit 1,0 GW Für diese Kraftwerkstypen gelten folgende Volllaststunden (NEP S. 72): |

||||||||||||||||||||||||||

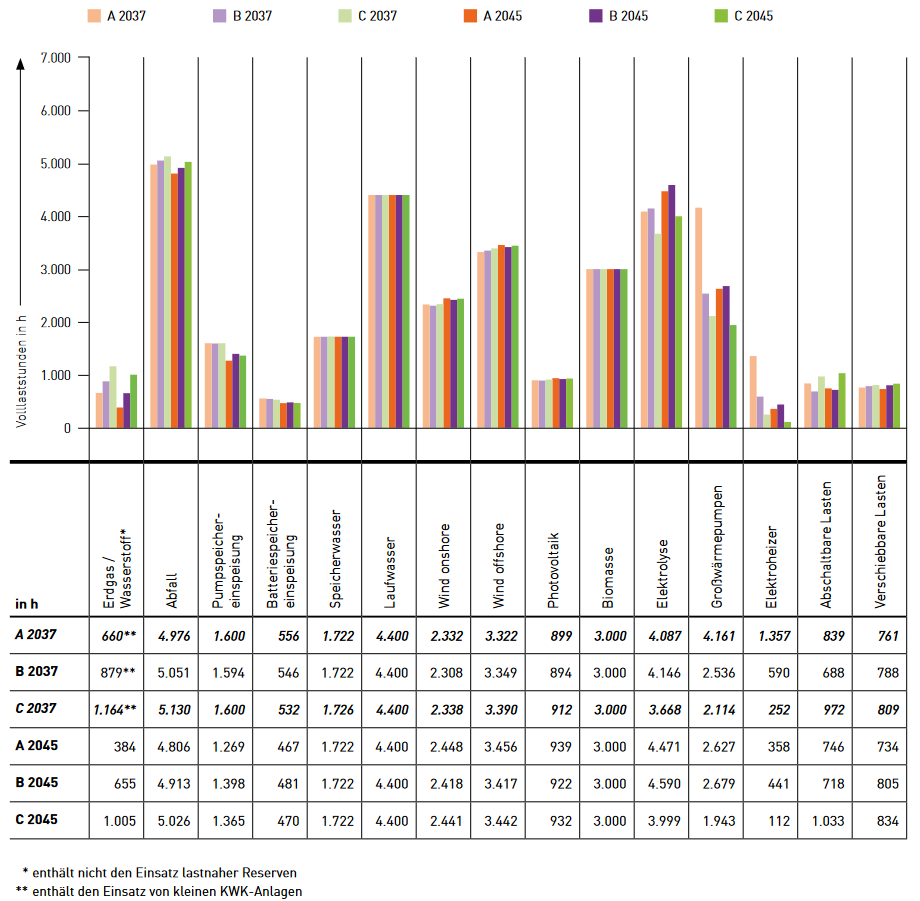

|

||||||||||||||||||||||||||

| [Referenz: Netzentwicklungsplan Strom 2037 / 2045 (2023), zweiter Entwurf | Übertragungsnetzbetreiber CC-BY-4.0] | ||||||||||||||||||||||||||

| 1. Gaskraftwerke mit 34,6 GW

bei 1005 Volllaststunden 2. Pumpspeicherwerke mit 12,2 GW bei 1365 Volllaststunden 3. Sonstige konventionelle Kraftwerke mit 1,0 GW bei 5026 Volllaststunden 4. Windkraftwerke Onshore mit 180 GW bei 2441 Volllaststunden 5. Windkraftwerke Offshore mit 70 GW bei 3442 Volllaststunden 6. Photovoltaikkraftwerke mit 445 GW bei 932 Volllaststunden 7. Biomassekraftwerke mit 2,0 GW bei 3000 Volllaststunden 8. Wasserkraftwerke mit 5,3 GW bei 4400 Volllaststunden 9. Sonstige regenerative Kraftwerke mit 1,0 GW bei 1722 Volllaststunden Umgerechnet auf die mittleren 8760 Jahresstunden ergeben sich folgende prozentuale Ausnutzungsgrade: 1. Gaskraftwerke mit 34,6 GW bei 1005 Volllaststunden zu 11,47 % 2. Pumpspeicherwerke mit 12,2 GW bei 1365 Volllaststunden zu 15,58 % 3. Sonstige konventionelle Kraftwerke mit 1,0 GW bei 5026 Volllaststunden zu 57,37 % 4. Windkraftwerke Onshore mit 180 GW bei 2441 Volllaststunden zu 27,86 % 5. Windkraftwerke Offshore mit 70 GW bei 3442 Volllaststunden zu 39,29 % 6. Photovoltaikkraftwerke mit 445 GW bei 932 Volllaststunden zu 10,64 % 7. Biomassekraftwerke mit 2,0 GW bei 3000 Volllaststunden zu 34,24 % 8. Wasserkraftwerke mit 5,3 GW bei 4400 Volllaststunden zu 50,22 % 9. Sonstige regenerative Kraftwerke mit 1,0 GW bei 1722 Volllaststunden zu 19,66 % Damit ergeben sich jährlich produzierte Energiemengen von: 1. Gaskraftwerke mit 34,6 GW bei 1005 Volllaststunden zu 34,773 TWh 2. Pumpspeicherwerke mit 12,2 GW bei 1365 Volllaststunden zu 16,653 TWh 3. Sonstige konventionelle Kraftwerke mit 1,0 GW bei 5026 Volllaststunden zu 5,026 TWh 4. Windkraftwerke Onshore mit 180 GW bei 2441 Volllaststunden zu 439,38 TWh 5. Windkraftwerke Offshore mit 70 GW bei 3442 Volllaststunden zu 240,94 TWh 6. Photovoltaikkraftwerke mit 445 GW bei 932 Volllaststunden zu 414,74 TWh 7. Biomassekraftwerke mit 2,0 GW bei 3000 Volllaststunden zu 6,0 TWh 8. Wasserkraftwerke mit 5,3 GW bei 4400 Volllaststunden zu 23,32 TWh 9. Sonstige regenerative Kraftwerke mit 1,0 GW bei 1722 Volllaststunden zu 1,722 TWh In Summe produziert Deutschland nach dem Szenarium C 2045 insgesamt jährlich 1182,55 TWh. Der prognostizierte Bruttostromverbrauch beträgt für das Szenario C 2045 1303 TWh im Jahr. Abzüglich des Demand Side Management von 12 TWh jährlich ergibt sich somit eine effektive Importmenge von 1182,55 TWh plus 12 TWh minus 1303 TWh = 108,45 TWh jährlich. Deutschland wird im Jahr 2045 also 108,45 TWh mehr importieren als exportieren. Im Jahr 2023 hat Deutschland "lediglich" 9,2 TWh mehr importiert als exportiert. Somit verzwölffacht sich im Jahr 2045 der Stromimport gegenüber dem Jahr 2023. Deutschland wird dauerhaft zum Stromimporteur. Sollte es zu einer Woche Dunkelflaute kommen (wie in der KW04 / 2023), produzieren weder die Solarkraftwerke noch die Windkraftwerke ausreichend Strom zur Lastdeckung: |

||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

| Inländisch wären 2045 als

dauerhaft liefernde Kraftwerke lediglich die Gaskraftwerke mit 34,6 GW,

die sonstigen konventionellen Kraftwerke mit 1 GW, die Biomassekraftwerke

mit 2 GW und die Wasserkraftwerke mit 5,3 GW am Start. Zusammen würden sie

also 42,9 GW dauerhaft an elektrischer Leistung liefern. Bei einem

durchschnittlichen Strombedarf von 149 GW (1303 TWh : 8760 h) fehlen dann 106,1 GW. Die

geplanten Importkapazitäten betragen 2045 nach dem aktualisierten

Netzentwicklungsplan Strom 2037 / 2045, Version 2023, 2. Entwurf

(Seite 50, Szenario C 2045) 46,1 GW. Insofern die Anrainer diese Leistung

auch liefern würden (die Dunkelflaute könnte auch in diesen Ländern

herrschen), würden Deutschland immer noch 60 GW an elektrischer Leistung

fehlen. Damit müßten sowohl die Industrie als auch die privaten Haushalte

massiv auf ein entsprechendes Notniveau herunter gefahren werden. Im Jahr 2023 importierte Deutschland 54,066 TWh und zahlte dafür 5,75 Mrd. Euro. Sollten diese Importkosten im Jahr 2045 ähnlich sein, wird Deutschland für seine Stromimporte dann jährlich im Mittel 11,53 Mrd. € zahlen müssen. Dabei teilen sich die Export- und Importkapazitäten entsprechend des aktualisierten Netzentwicklungsplan Strom 2037 / 2045, Version 2023, 2. Entwurf (Seite 50, Szenario C 2045) wie folgt auf: |

||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

| [Referenz: Netzentwicklungsplan Strom 2037 / 2045 (2023), zweiter Entwurf | Übertragungsnetzbetreiber CC-BY-4.0] | ||||||||||||||||||||||||||

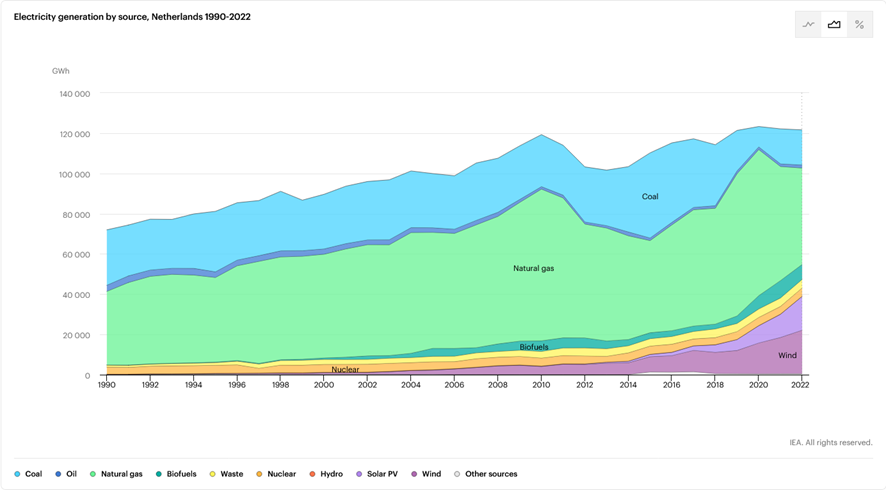

| Laut dieser Tabelle liegt das Importvolumen aus Österreich bei 8,5 GW, gefolgt von der Schweiz mit 6,1 GW, den Niederlanden mit 6 GW und Frankreich mit 4,8 GW. Dasselbe gilt auch für die Exportkapazitäten aus Deutschland in diese Anrainerstaaten. | ||||||||||||||||||||||||||

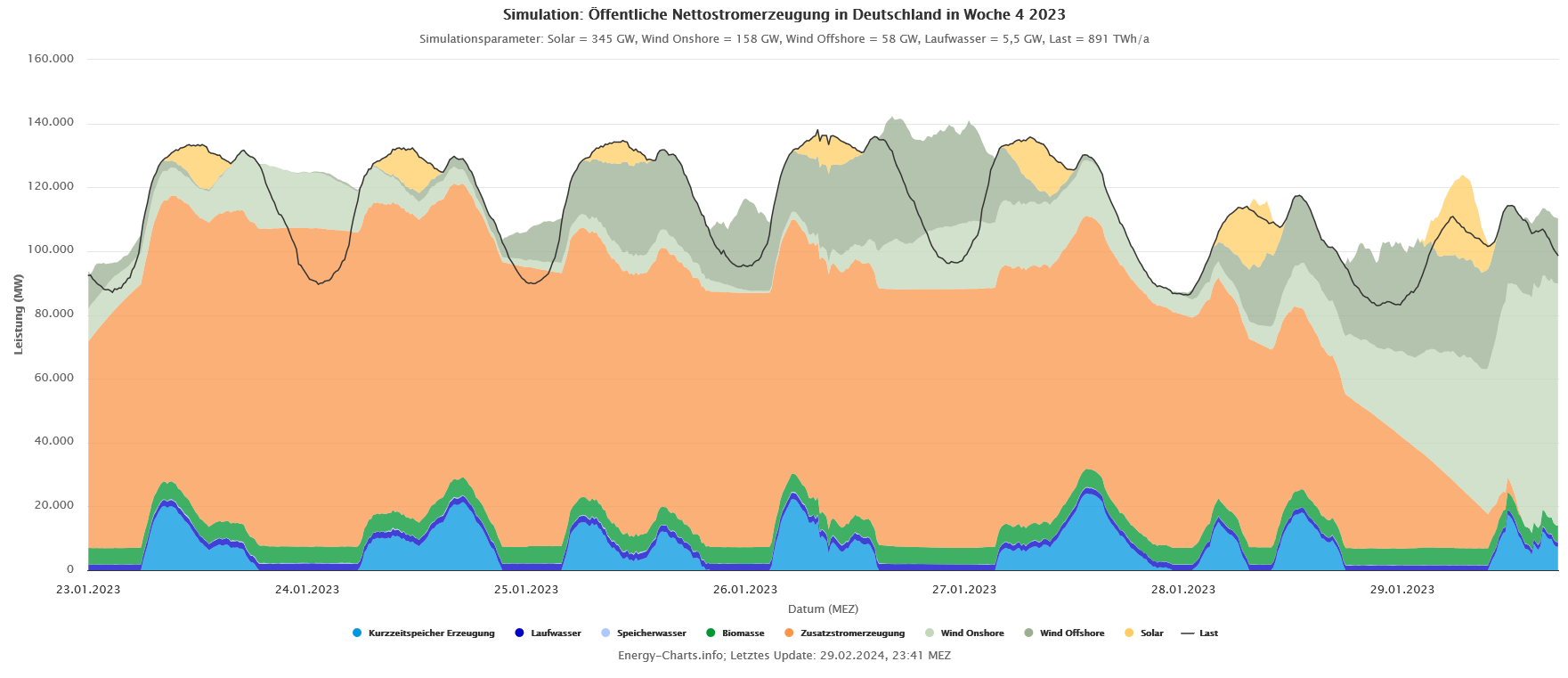

| Simulator für die öffentliche Nettostromerzeugung in Deutschland im Jahr 2037 | ||||||||||||||||||||||||||

| Erläuterung | ||||||||||||||||||||||||||

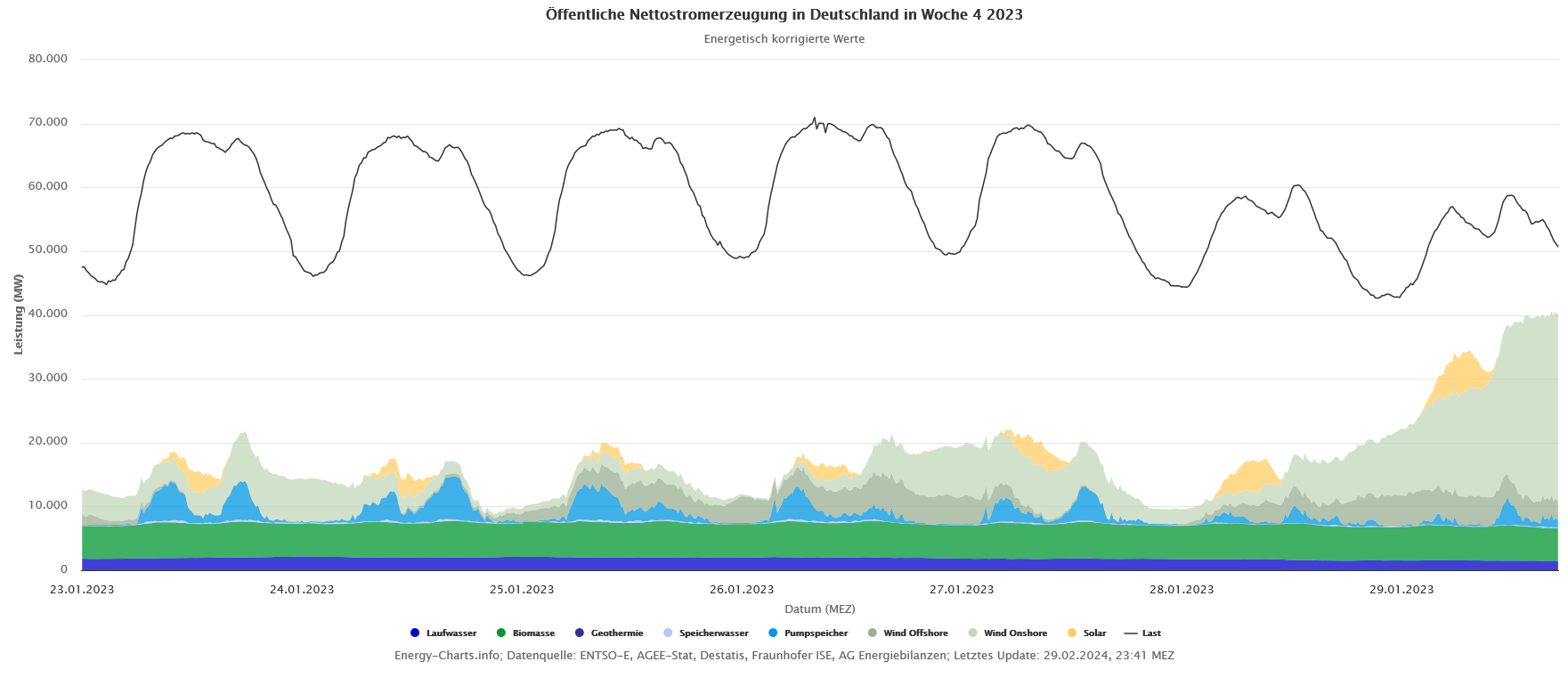

| Das

Fraunhofer

Institut hat auf seiner Seite

energy-charts einen Simulator für die vom NEP vorgegebenen

Szenarien A 2037, B2037 und C2037 zur Verfügung gestellt. Mit

diesem Simulator kann man entsprechend der Vorgabe der jeweiligen

NEP-Szenarien kontrollieren, inwieweit im Jahr 2037 die vorhandene

deutsche Stromversorgung ausreicht, um die in einer auswählbaren

historischen Woche der Jahre 2020, 2021, 2022, 2023 und 2024

anfallende Last zu befriedigen. Nimmt man als Beispiel wieder die KW 4 im Jahr 2023 ergeben sich zunächst einmal die historischen Verläufe der einzelnen Leistungen entsprechend nachfolgender Grafiken. In der ersten Grafik sieht man den Lastverlauf und die Einspeiseleistungen aller in dieser Woche des Jahres 2023 am Netz befindlichen erneuerbaren Stromerzeuger. Es ist deutlich zu erkennen, dass die darauf beruhende Erzeugerleistung in keinster Weise den Lastbedarf abdecken kann. |

||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

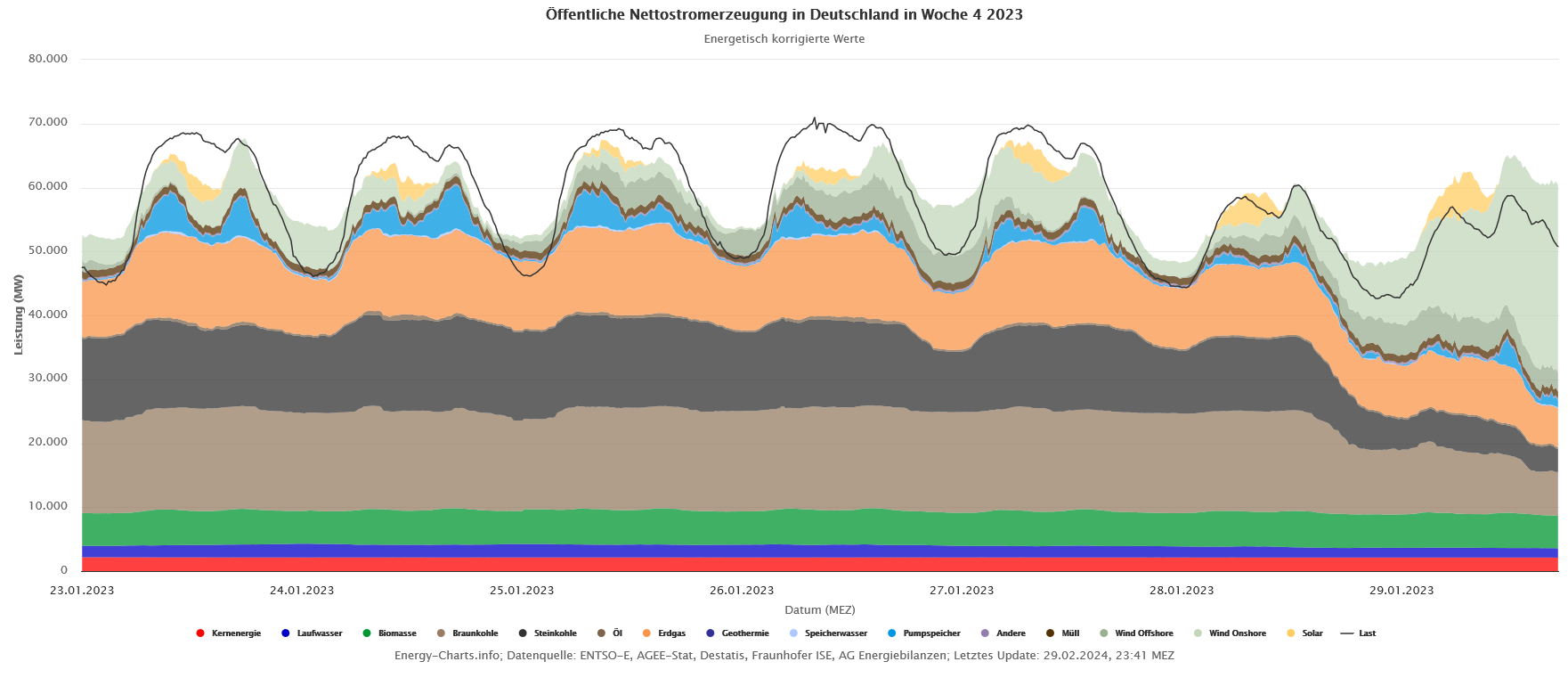

| Die fehlende Leistung wurde dann real durch den noch vorhandenen atomaren und fossilen Kraftwerkspark abgedeckt (Stromimporte nicht dargestellt): | ||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

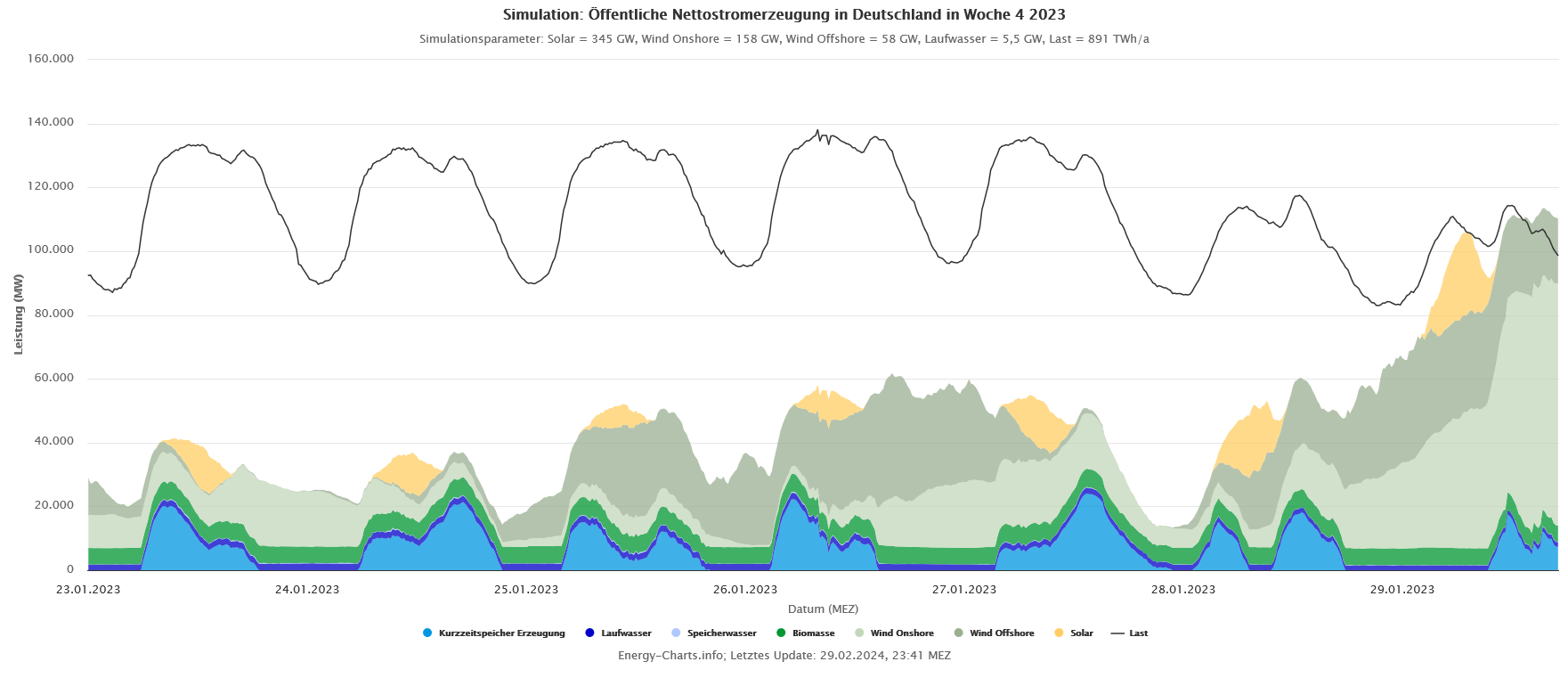

| Im Simulator sieht die gleiche EE-Erzeugung und der gleiche Lastverlauf für das ausgewählte und hochgerechnete NEP-Szenario B 2037 folgendermaßen aus: | ||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

| Hierbei beinhaltet die

Kurzzeitspeicher Erzeugung, abweichend vom

Szenario B 2037, zusammengefasst die Pumpspeicherkraftwerke

und die Batteriespeicher mit einer maximalen Leistung von 12,8 GW.

Offensichtlich ist die Stromerzeugung aus regenerativen Energien in

dieser ausgewählten Woche aber immer noch nicht ausreichend, obwohl in diesem

Szenario 345 GW Solarkraftwerke, 158 GW Onshore Wind-Kraftwerke, 58 GW

Offshore Wind-Kraftwerke, sowie 5,5 GW Laufwasser- und 4,5 GW

Biomassekraftwerke zur Verfügung stehen. In der Simulation wird der fehlende Leistungsbetrag dann durch eine sogenannte Zusatzstromversorgung gedeckt: |

||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

| Zu dieser

Zusatzstromerzeugung schreibt das Frauenhofer Institut: "Die

Zusatzstromerzeugung sollte in der Zukunft von fossilen zu erneuerbaren

Quellen übergehen. Sie beteiligt sich nicht am untertägigen Ausgleich, um

die installierte Leistung zu minimieren und die Volllaststunden zu

erhöhen." Diese Zusatzstromversorgung schließt also eigentlich fossile Kraftwerke aus. Im NEP-Szenario B 2037 besteht der verbliebene "fossile" Kraftwerkspark aus mindestens 38,4 GW gas- bzw. wasserstoffbetriebener Verbrennerkraftwerke. Diese müßten nun die gesamte Zusatzstromversorgung übernehmen. Die in der Simulation angenommene größte Lastspitze tritt am 26.01.2037 um 11.15 Uhr auf. Sie hat einen Wert von 138,043 GW. Die Zusatzstromversorgung liefert zu diesem Zeitpunkt eine Leistung von 71,57 GW. Mithin verbleibt in der Zusatzstromversorgung eine reale Versorgungslücke von 71,57 GW minus 38,4 GW = 33,17 GW. Diese müßte dann durch Stromimporte aus dem Ausland gedeckt werden. Am 24.01.2037 um 21.30 Uhr liefern die deutschlandweit installierten PV-Kraftwerke 0.0 GW (von installierten 345 GW), die Onshore-Windkraftanlagen 1,886 GW (von installierten 158 GW) und die Windkraftanlagen auf See zusammen 3,231 GW (von installierten 58 GW). Die restliche erneuerbare Stromversorgung (incl. der Kurzzeitspeicher) trägt zu diesem Zeitpunkt mit 17,4608 GW zur Stromversorgung bei. Der Leistungsbedarf beträgt zu diesem Zeitpunkt 112,863 GW. Somit wird eine Zusatzstromversorgung von 90,286 GW benötigt. Die Gaskraftwerke tragen mindestens 38,4 GW zur Deckung der entstandenen Versorgungslücke bei. Es verbleibt somit eine reale Versorgungslücke von 90,286 GW minus 38,4 GW = 51,886 GW. Im Netzentwicklungsplan Strom 2037 / 2045, Version 2023, 2. Entwurf (Seite 50) wird für das Jahr 2045 eine Import- Exportleistung der Interkonnektoren von 45 GW prognostiziert. Beträgt diese Transportleistung im Jahr 2037 lediglich unterstellte 35 GW, dann fehlt Deutschland in dieser Zukunftssimulation für das Jahr 2037, am 24. Januar um 21.30 Uhr, trotz vollständig ausgeschöpfter Importkapazitäten, immer noch eine elektrische Leistung von genau 51,886 GW minus 35 GW = 16,886 GW. Das führt dann unweigerlich zu Lastabwürfen. Will man diese Verbraucherabschaltungen vermeiden, müßten bis 2037 also noch ca. 20 GW an Gaskraftwerken zusätzlich hinzugebaut werden, oder die Importkapazitäten müßten sich auf über 50 GW bis zum Jahr 2037 erhöhen. Und die Anrainerstaaten müßten den benötigten Strom auch liefern können/wollen. Beides erscheint nicht realisierbar. |

||||||||||||||||||||||||||

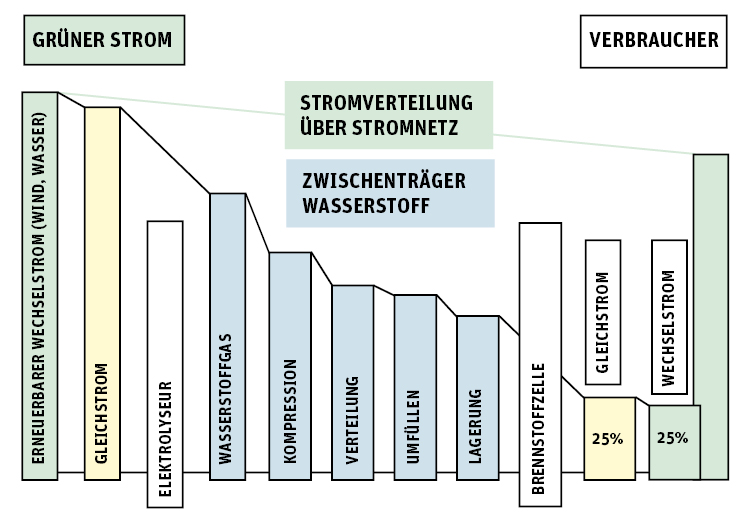

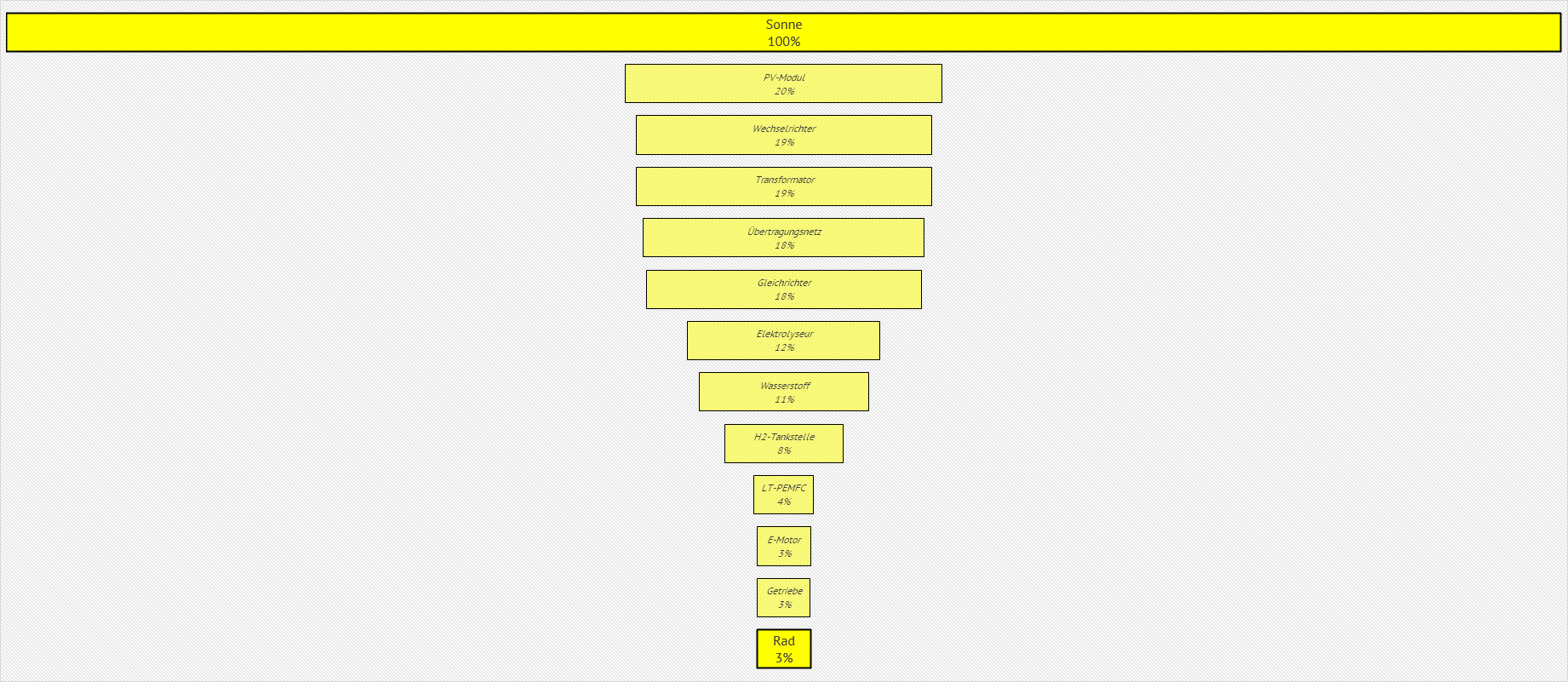

| Wirkungsgradkette für verschiedene Primärenergieträger | ||||||||||||||||||||||||||

| Erläuterung | ||||||||||||||||||||||||||

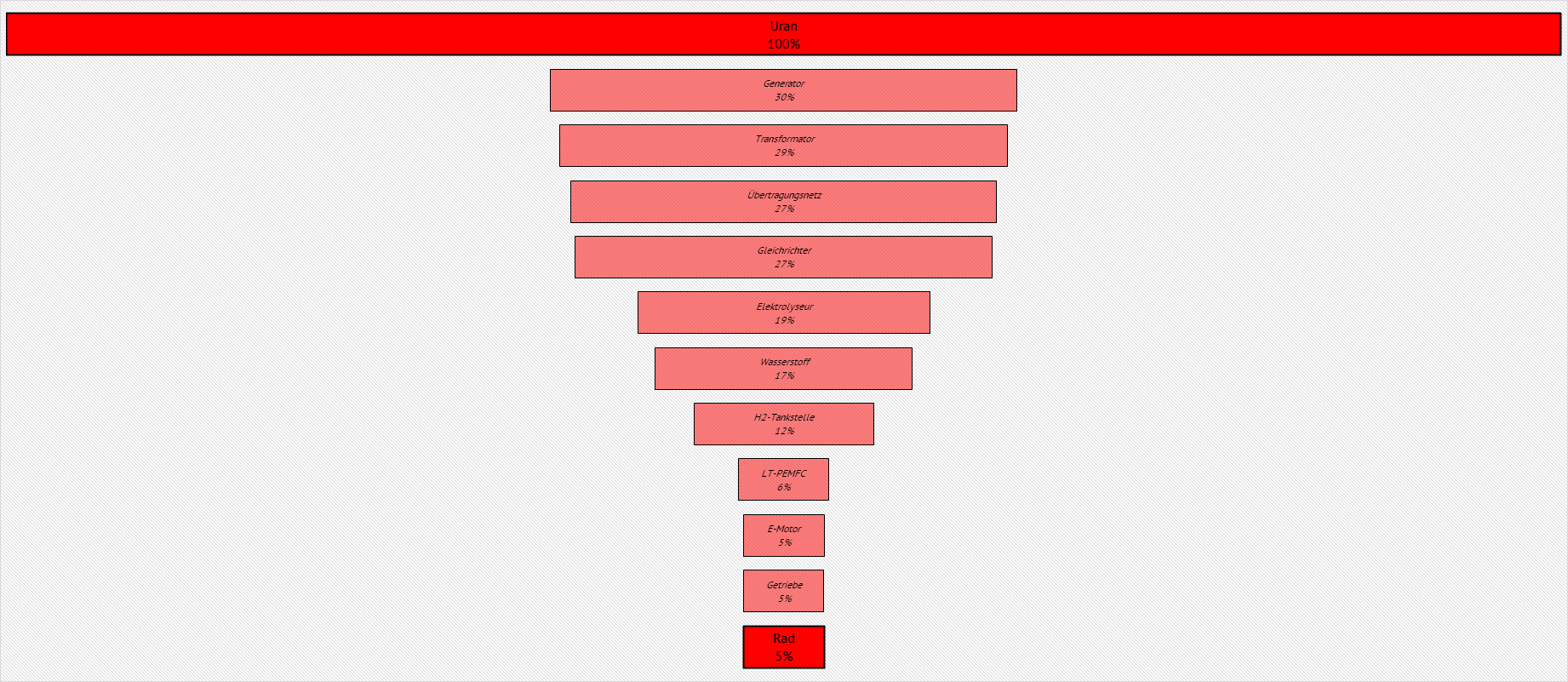

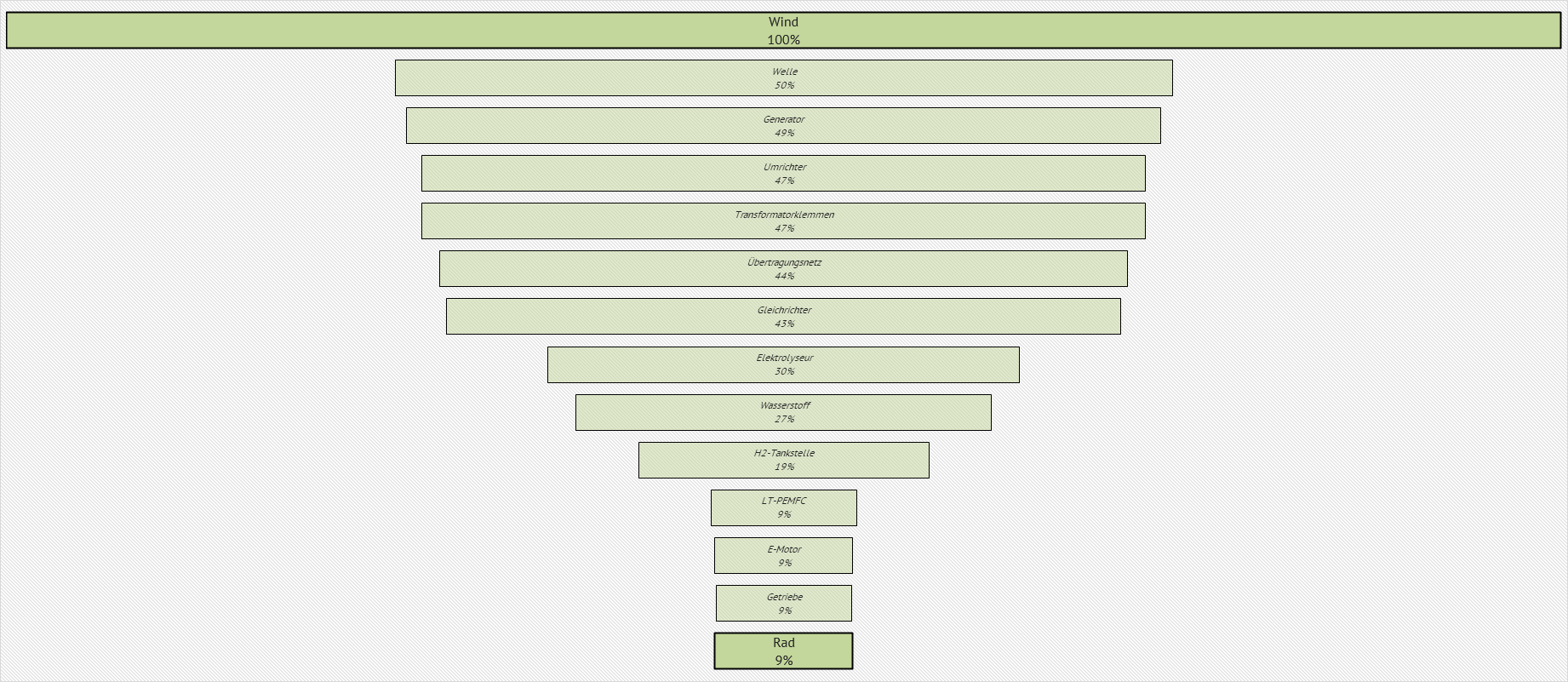

| Dargestellt ist

Wirkungsgradkette hinsichtlich der Stromerzeugung und Anwendung am

Beispiel eines Wasserstoff-Elektro-KFZ. Das KFZ wird mittels einer

Niedertemperatur-Polymerelektrolyt-Brennstoffzelle (LT-PEMFC)

mit einem realistischen mittleren Wirkungsgrad von 50 % betrieben. Bei einem ausschließlich mit Atomstrom betriebenen Brennstoffzellenauto würden nur 5 % der eingesetzten Primärenergie Uran am Antriebsrad ankommen. Bei einem ausschließlich mit Windstrom betriebenen Brennstoffzellenauto würden 9 % der eingesetzten Primärenergie Wind am Antriebsrad ankommen und bei einem ausschließlich mit Solarstrom betriebenen Brennstoffzellenauto würden lediglich nur 3 % der eingesetzten Primärenergie Sonne am Antriebsrad ankommen. Ersetzt man das Brennstoffzellenauto durch ein rein batterieelektrisch betriebenes KFZ, würde sich die jeweilige Prozentzahl um den Faktor 5 erhöhen. Das heißt, ein Brennstoffzellenauto, welches mit grünem Wasserstoff betrieben wird, benötigt für jeden zurückgelegten Kilometer fünf mal soviel Strom in der Herstellung wie ein batterieelektrisches Auto. Würde man die gesamte Autoflotte Deutschlands also ausschließlich durch wasserstoffbetriebene Brennstoffzellenautos betreiben wollen, müßten fünfmal soviele Windräder (oder PV-Module) installiert werden gegenüber dem Betrieb einer Autoflotte mit rein batterieelektrisch betriebenen Elektroautos. Ursache ist die energie- und kostenintensive Umwandlungsstrecke zwischen Gleichrichter und Elektromotor für die Herstellung von grünem Wasserstoff und deren Umwandlung in elektrischen Strom. Die unteren Grafiken zeigen auch deutlich, dass in diesem Beispiel die durch Wind generierte Wirkungsgradkette deutlich am effizientesten erscheint. Allerdings muß zur Vergleichbarkeit mit der Kernkraft berücksichtigt werden, dass sowohl Wind als auch Sonne äußerst unstetig in Erscheinung treten und zusätzliche sehr kostenintensive Energiespeicher mit eingerechnet werden müssen. Diese wirken sich dann dementsprechend auf die dargestellten Wirkungsgradketten aus und würden diese deutlich verschlechtern. |

||||||||||||||||||||||||||

|

Verwendete Wirkungsgrade Generator: 97 % Transformator: 96 % Übertragungsnetz: 95% Gleichrichter, Umrichter, Wechselrichter: 96 % Elektrolyseur: 70 % Wasserstoff (Aufbereitung, Transport): 88 % H2-Tankstelle: 70 % Brennstoffzelle (LT-PEMFC): 50 % Elektromotor: 90 % Getriebe: 98,5 % PV-Modul: 20 % |

||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

| [Quelle: Ulf Bossel store-charge.com zukunft-mobilitaet.net, Grafik: Ulf Bossel] | ||||||||||||||||||||||||||

| Betrieb des Brennstoffzellen-KFZ mit reinem Atomstrom | ||||||||||||||||||||||||||

| [angezeigte Prozentleistungen stets am Wandlerausgang "gemessen"] | ||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

| Betrieb des Brennstoffzellen-KFZ mit reinem Windstrom | ||||||||||||||||||||||||||

| [angezeigte Prozentleistungen stets am Wandlerausgang "gemessen"] | ||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

| Betrieb des Brennstoffzellen-KFZ mit reinem Solarstrom | ||||||||||||||||||||||||||

| [angezeigte Prozentleistungen stets am Wandlerausgang "gemessen"] | ||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

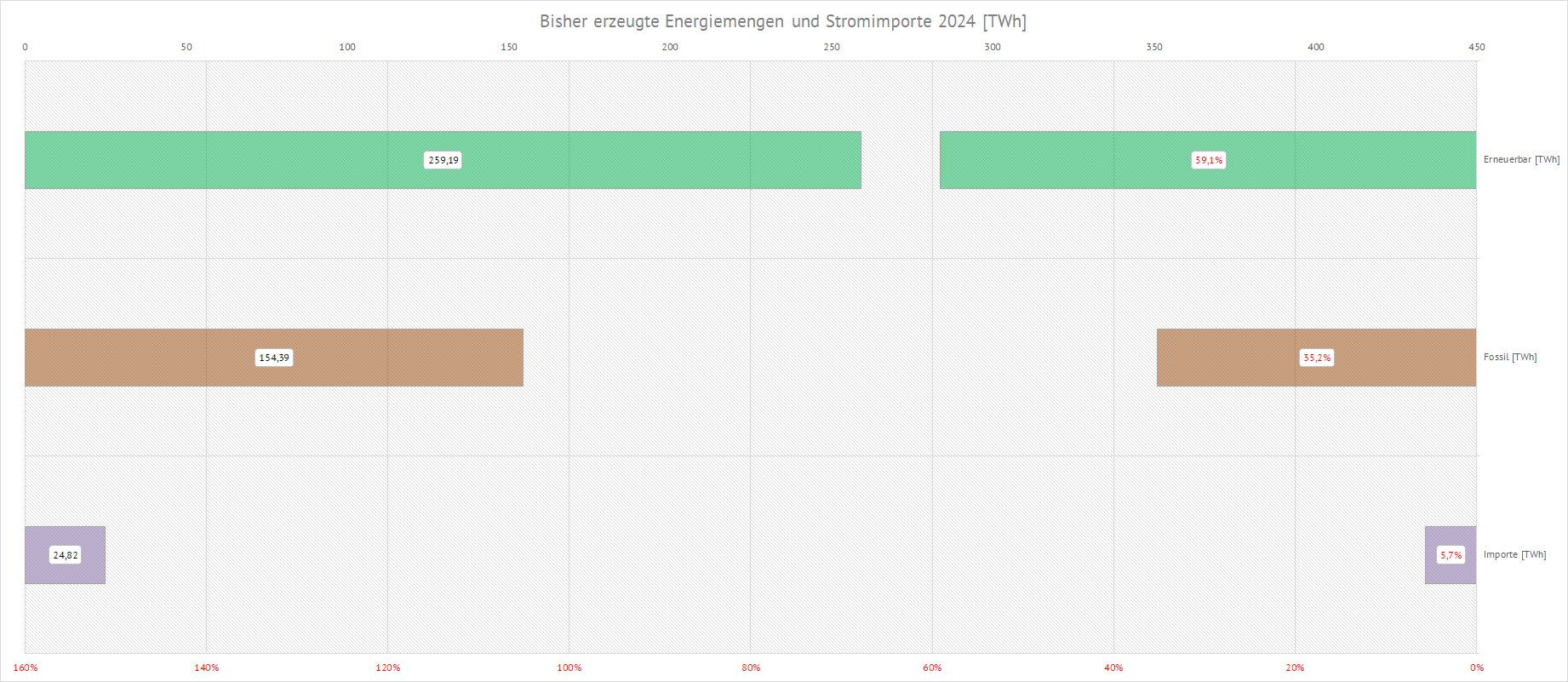

| Bisher im aktuellen Jahr produzierte und importierte absolute (links) und relative (rechts) Strommengen [TWh, %] | ||||||||||||||||||||||||||

| Erläuterung | ||||||||||||||||||||||||||

| [Quelle: energy-charts] | ||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

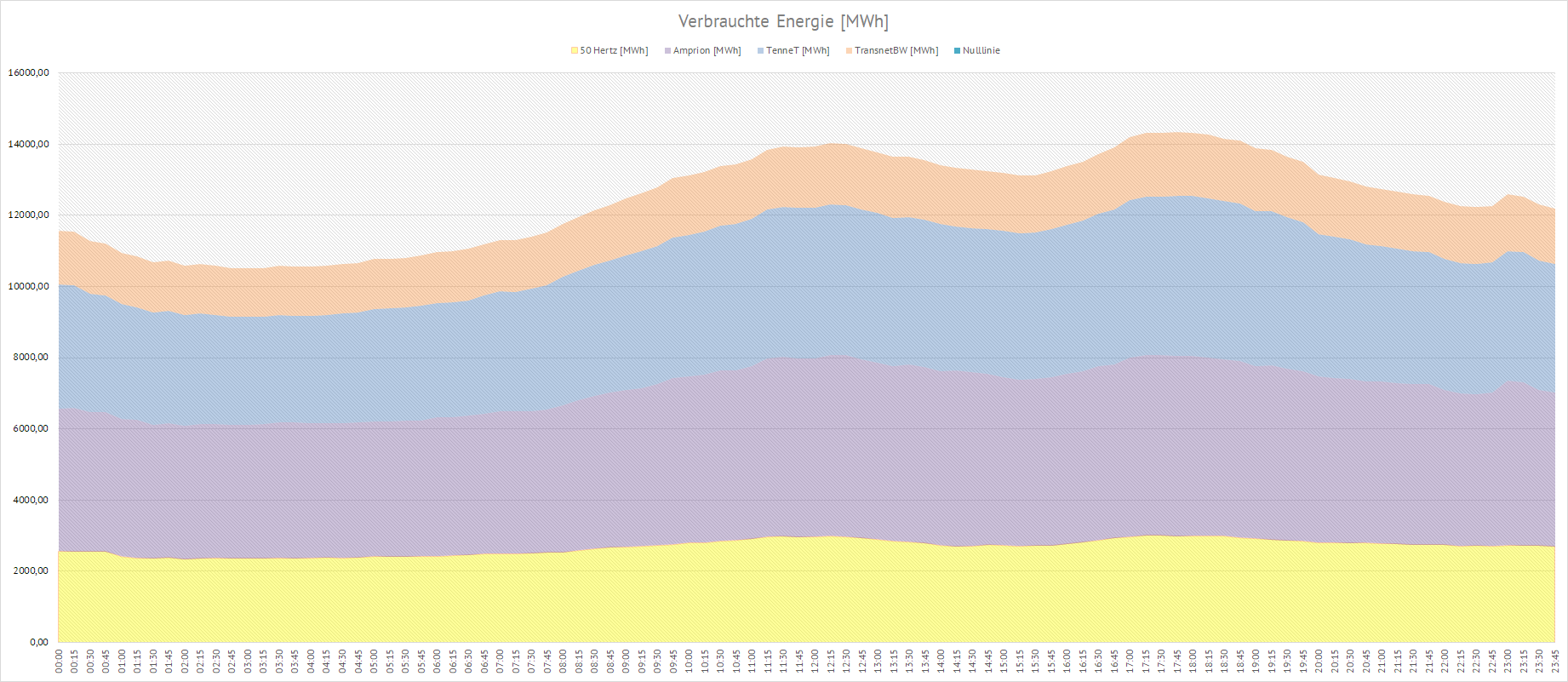

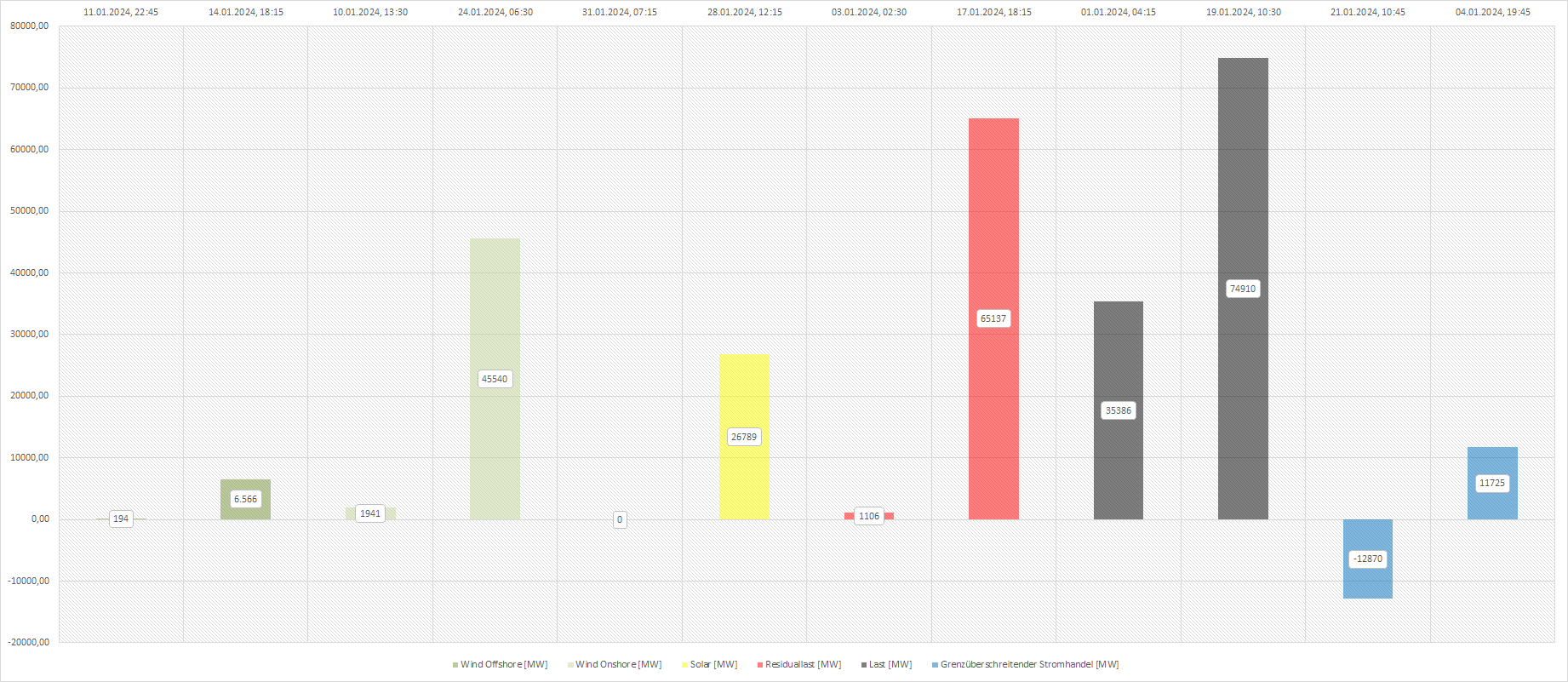

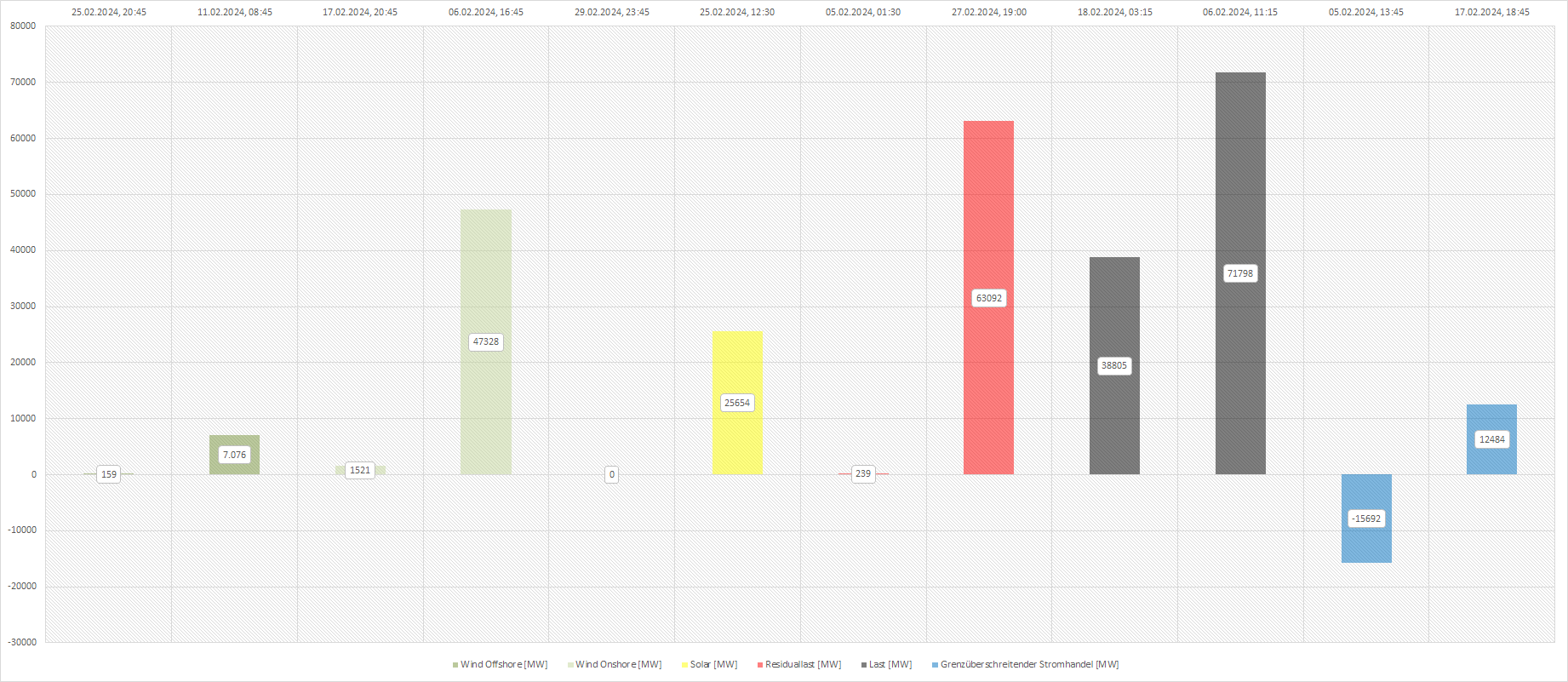

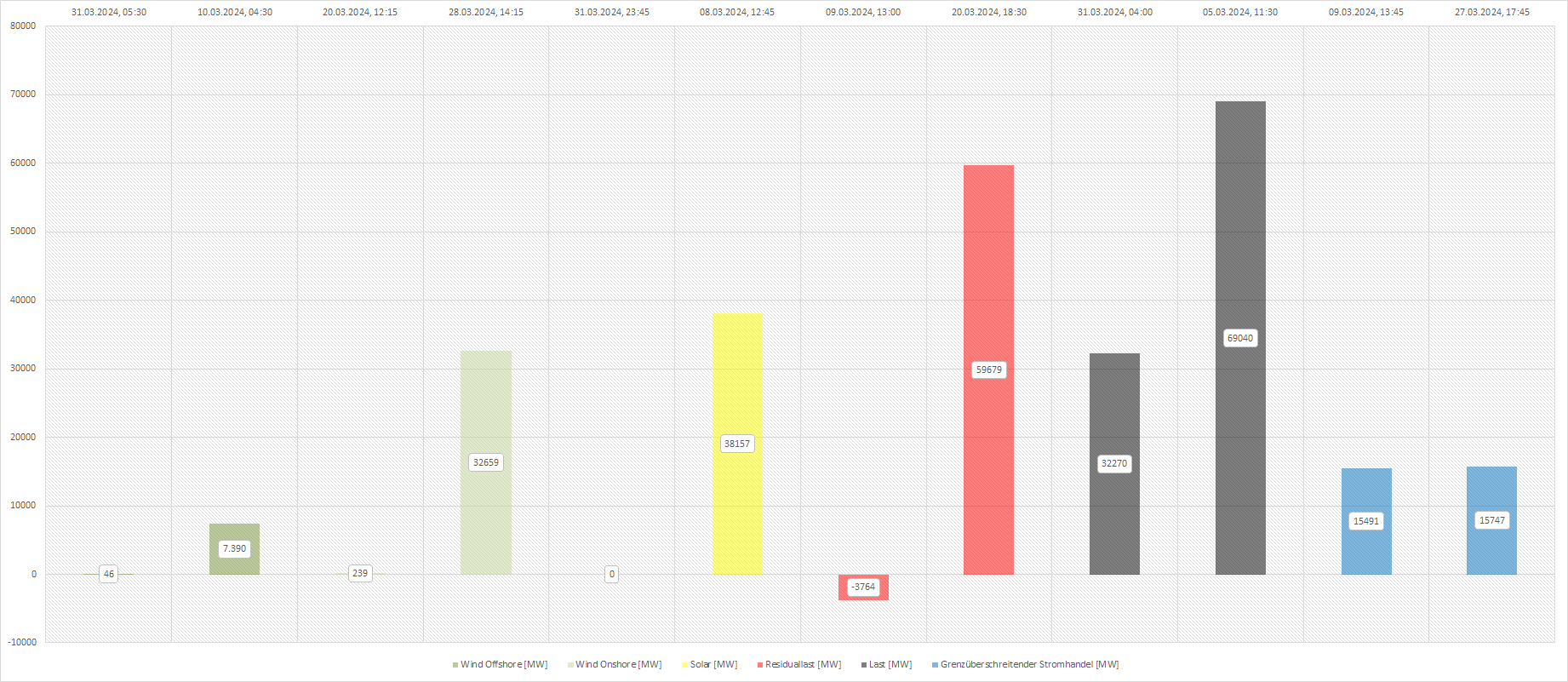

| Aufteilung der tagesaktuellen erzeugten und verbrauchten elektrischen Energie sowie der Residuallast innerhalb der vier Regelzonen am 31.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||

| Erläuterung | ||||||||||||||||||||||||||

| Dargestellt ist die Aufteilung der tagesaktuellen Stromproduktion und des tagesaktuellen Stromverbrauchs innerhalb der deutschen Regelzonen. | ||||||||||||||||||||||||||

| [Quelle: SMARD] | ||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

| [Karte der Übertragungsnetzbetreiber: Francis McLloyd - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, wikimedia] | ||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

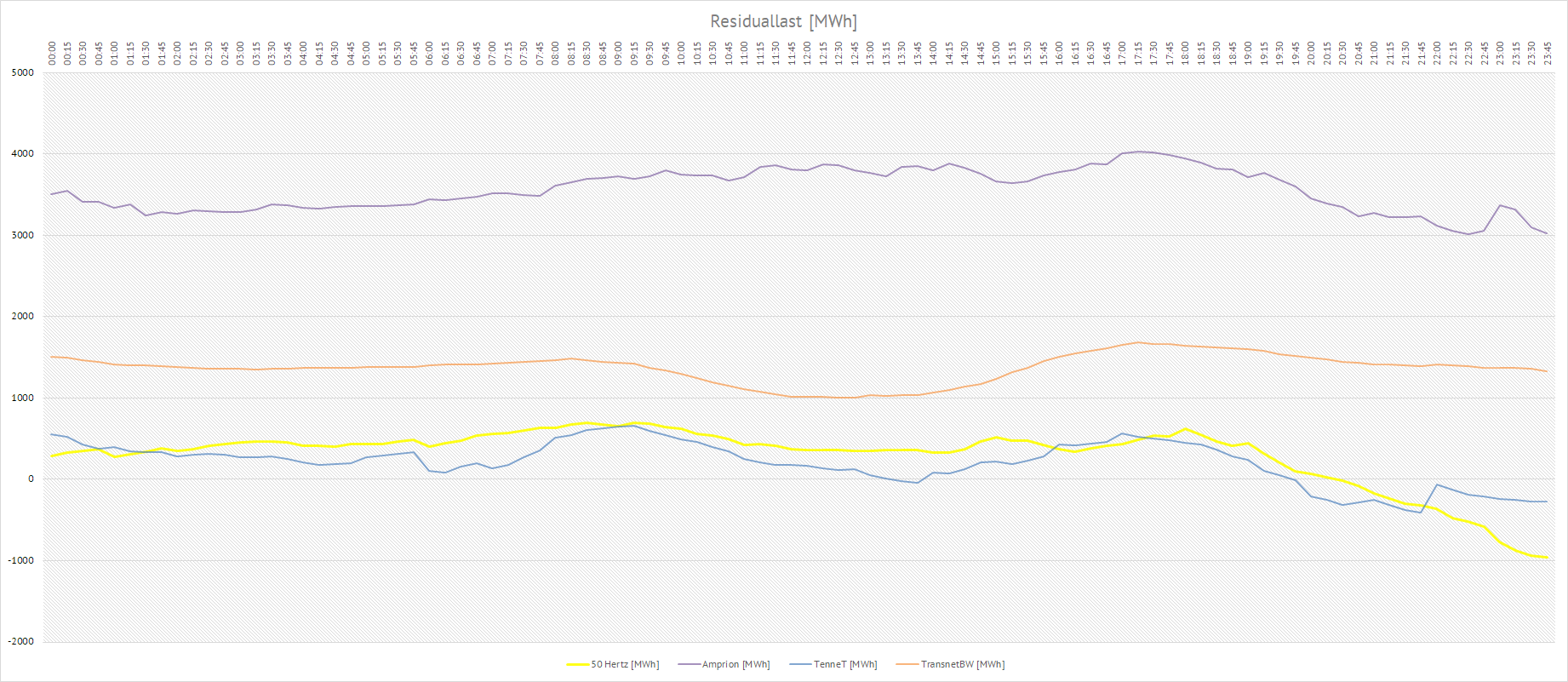

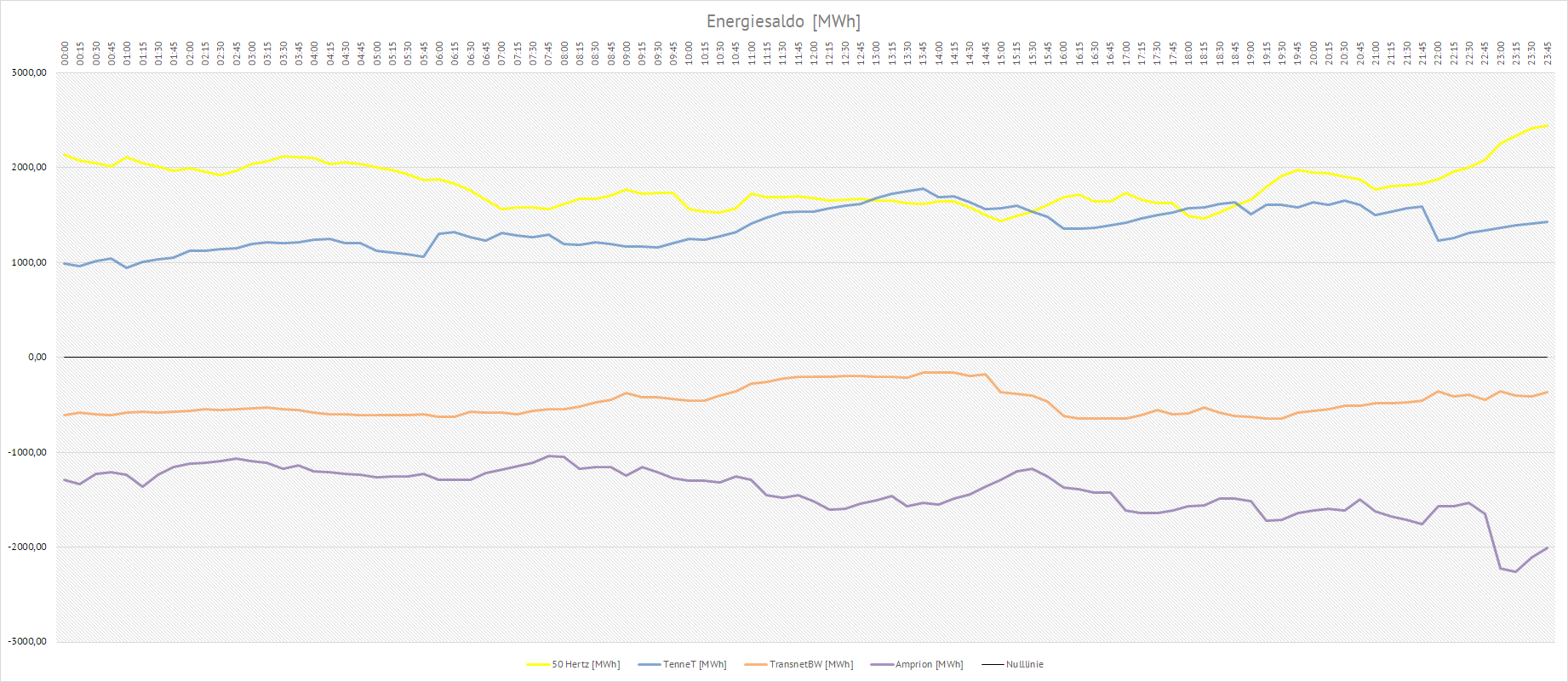

| Aufteilung der tagesaktuellen Energiesalden innerhalb der vier Regelzonen am 31.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||

| Erläuterung | ||||||||||||||||||||||||||

| Dargestellt ist die Aufteilung der tagesaktuellen Energiesalden der vier deutschen Regelzonen. Ein positiver Energiesaldo bedeutet einen Energieüberschuß (Erzeugung > Verbrauch) und ein negativer Energiesaldo bedeutet einen Energiemangel (Erzeugung < Verbrauch) innerhalb der jeweiligen Regelzone. | ||||||||||||||||||||||||||

| [Quelle: SMARD] | ||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

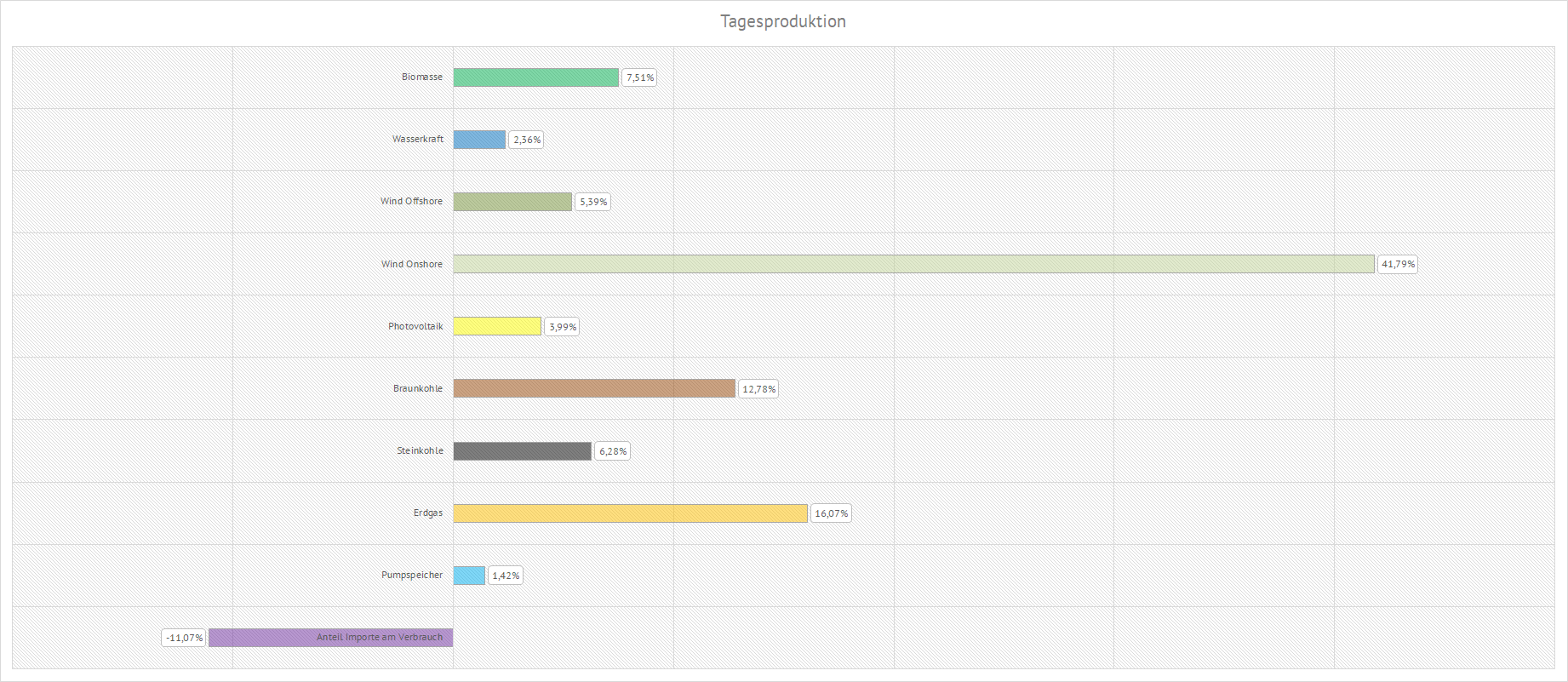

| Prozentuale Aufteilung der gesamten tagesaktuellen deutschen Stromproduktion am 31.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||

| Erläuterung | ||||||||||||||||||||||||||

| Dargestellt ist die Aufteilung der tagesaktuellen Stromproduktion für ausgewählte Primärenergieträger. Die Importe beziehen sich auf den Bruttostromverbrauch. | ||||||||||||||||||||||||||

| [Quelle: entso-e] | ||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

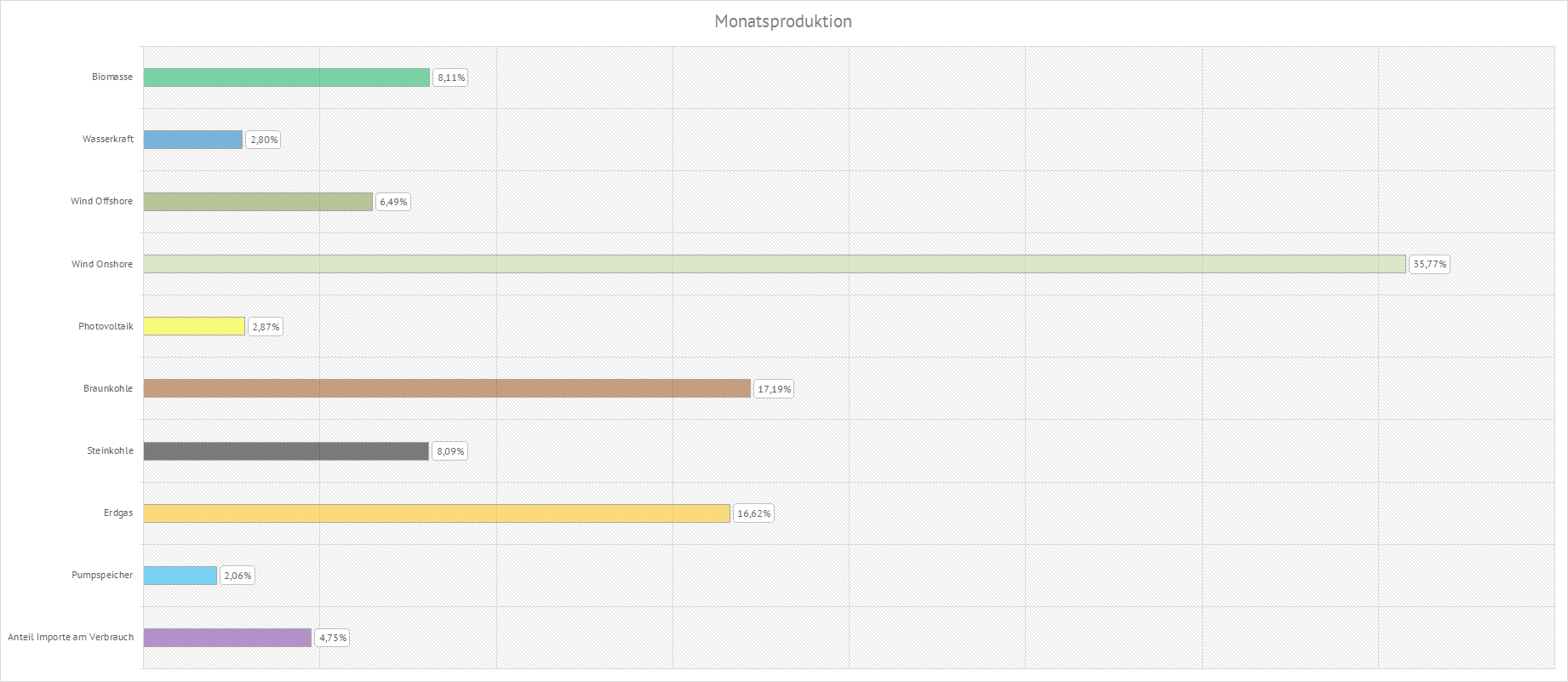

| Prozentuale Aufteilung der gesamten monatlichen deutschen Stromproduktion im Dezember 2024 | ||||||||||||||||||||||||||

| Erläuterung | ||||||||||||||||||||||||||

| Dargestellt ist die Aufteilung der monatsaktuellen Stromproduktion für ausgewählte Primärenergieträger. Die Importe beziehen sich auf den Bruttostromverbrauch. | ||||||||||||||||||||||||||

| [Quelle: entso-e] | ||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

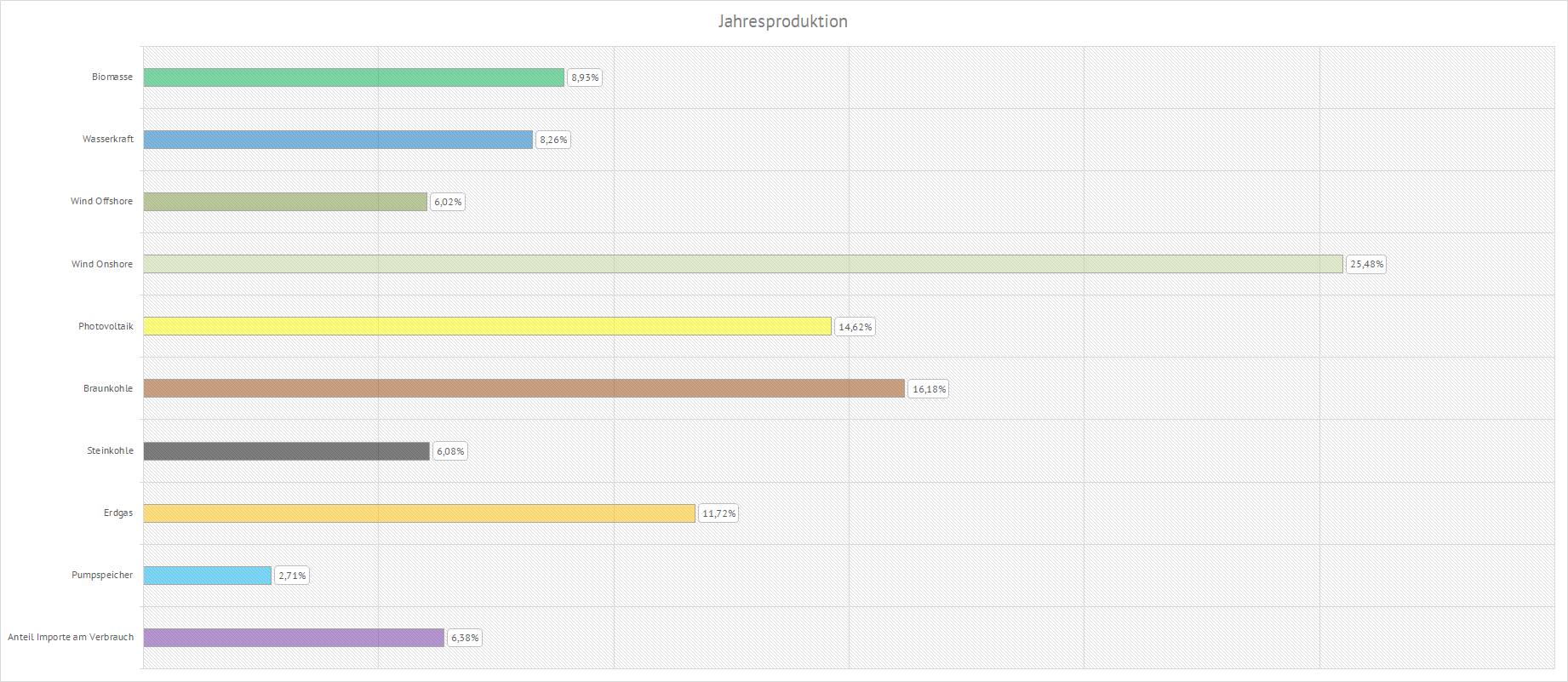

| Prozentuale Aufteilung der gesamten bisherigen deutschen Stromproduktion im Jahr 2024 | ||||||||||||||||||||||||||

| Erläuterung | ||||||||||||||||||||||||||

| Dargestellt ist die Aufteilung der jahresaktuellen Stromproduktion für ausgewählte Primärenergieträger. Die Importe beziehen sich auf den Bruttostromverbrauch. | ||||||||||||||||||||||||||

| [Quelle: entso-e] | ||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

| Der deutsche Strommix im aktuellen Monat sowie im aktuellen Jahr 2024 | ||||||||||||||||||||||||||

| Erläuterung | ||||||||||||||||||||||||||

| Die linke Grafik zeigt den deutschen Strommix im aktuellen Monat. Dieser Strommix beinhaltet sowohl die eigene deutsche Stromproduktion als auch die monatlichen Stromimporte aus Deutschlands Nachbarländern. Die rechte Grafik zeigt diesen deutschen Strommix für das aktuelle Jahr. | ||||||||||||||||||||||||||

| [Quelle: entso-e] | ||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

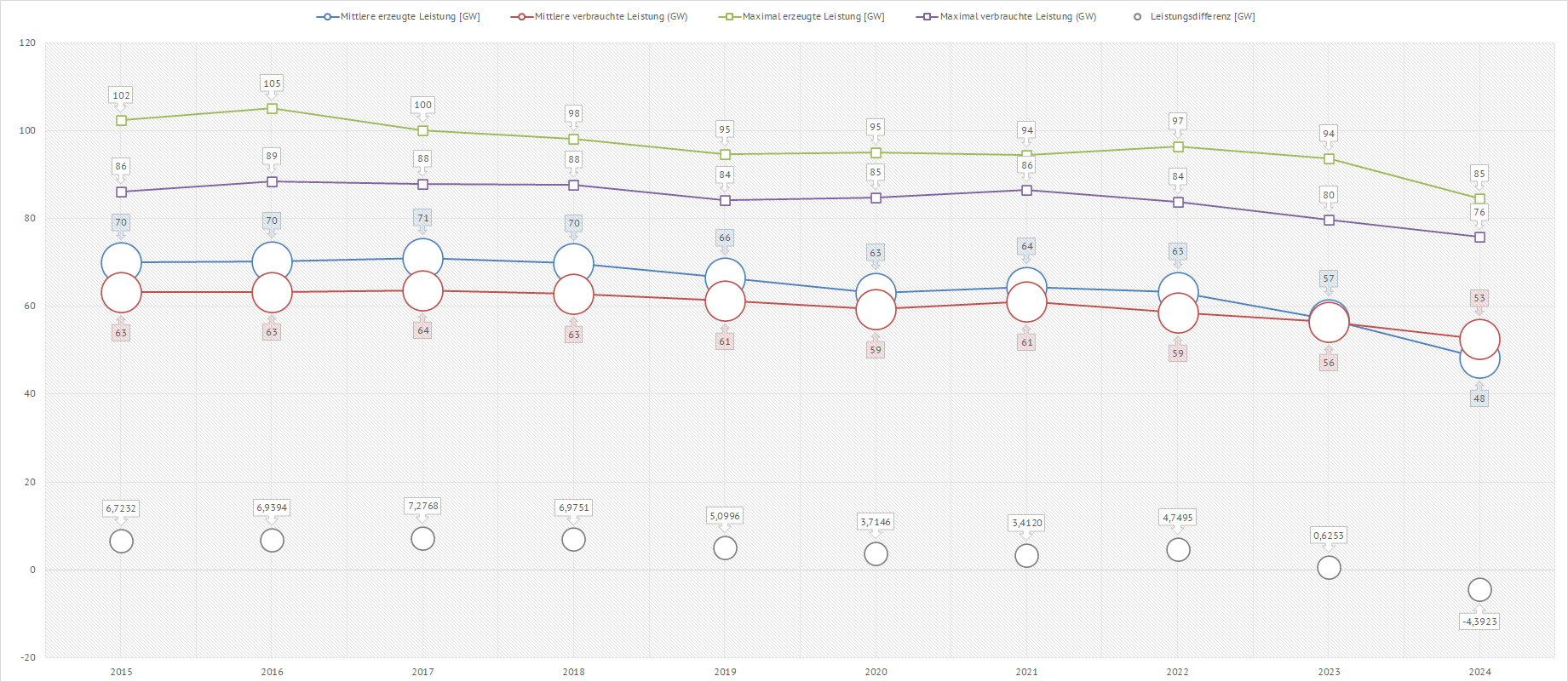

| Mittlere jährlich erzeugte und verbrauchte elektrische Leistung [GW] in Deutschland von 2015 bis 2024 | ||||||||||||||||||||||||||

| Erläuterung | ||||||||||||||||||||||||||

| 2022 wurde eine durchschnittliche elektrische Leistung von 57 GW erzeugt und eine durchschnittliche elektrische Leistung von 55 GW verbraucht. | ||||||||||||||||||||||||||

| Das entspricht in der Erzeugung der Produktionsmenge von 40 Atomkraftwerken (KKW) mit einer einzelnen Nennleistung von 1,4 GW. Oder der Produktionsmenge von 40000 Windkraftanlagen (WKA) mit einer einzelnen Nennleistung von 6 MW bei 2000 Volllastwindstunden im Jahr. Oder einer verbauten PV-Fläche von 1000 km² mit einem 400 Wpeak-Solarmodul von 2 m² Fläche und einer jährlichen durchschnittlichen Erzeugerleistung von 114 W als Grundlage. [Stand 2022: 28443 bereits aufgestellte WKA und eine verbaute PV-Fläche von ca. 670 km² in Deutschland] | ||||||||||||||||||||||||||

| 2022 herrschte im Mittel eine positive Leistungsdifferenz von 1,563 GW zwischen erzeugter und verbrauchter Leistung und damit lag ein Leistungüberschuß vor. Deutschland konnte (oder mußte) Strom exportieren. | ||||||||||||||||||||||||||

| [Quelle: energy-charts] | ||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

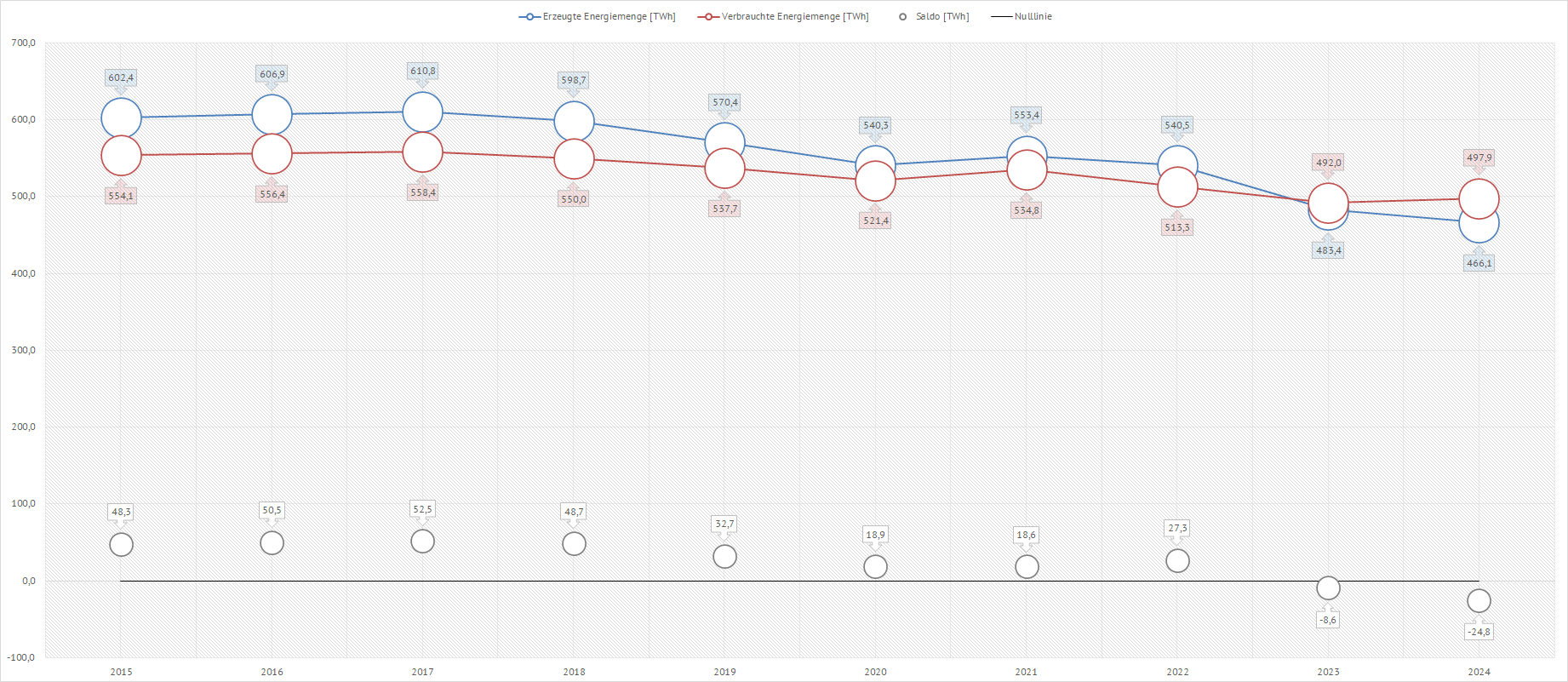

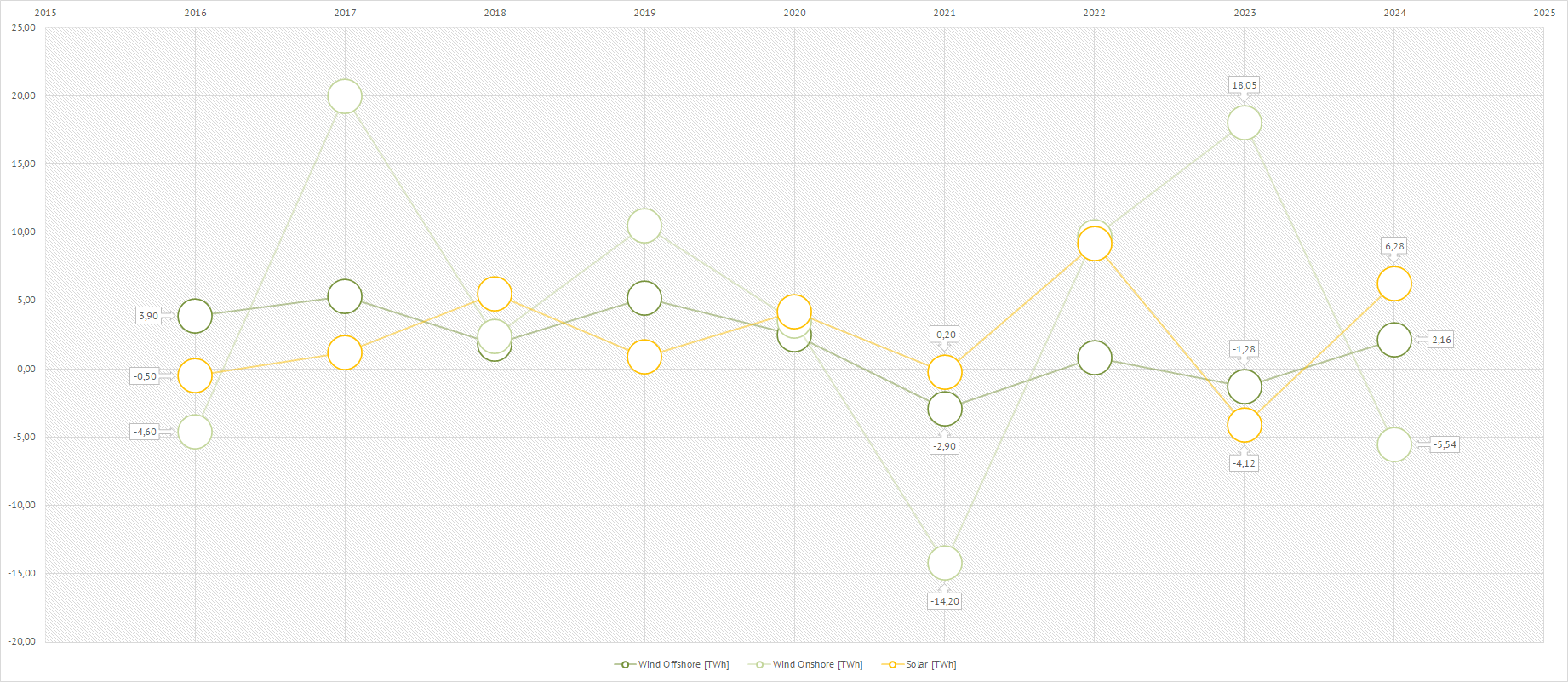

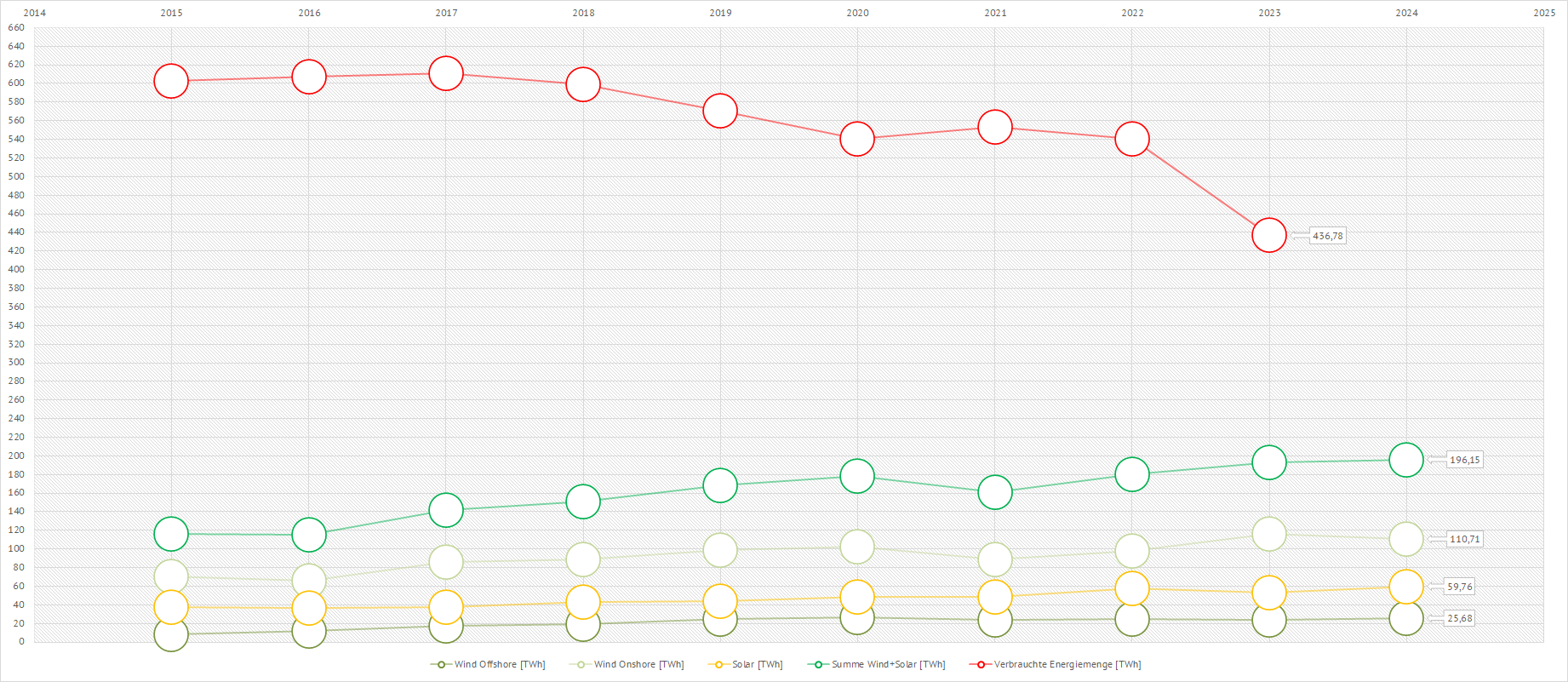

| Jährlich erzeugte und verbrauchte elektrische Energiemenge [TWh] in Deutschland von 2015 bis 2024 | ||||||||||||||||||||||||||

| Erläuterung | ||||||||||||||||||||||||||

| 2015 wurde in Deutschland eine elektrische Brutto-Energiemenge von 602,4 TWh erzeugt und eine elektrische Brutto-Energiemenge von 554,1 TWh verbraucht. | ||||||||||||||||||||||||||

| 2015 herrschte eine positive Energiedifferenz von 48,3 TWh zwischen erzeugter und verbrauchter elektrischer Energie und damit lag ein Energieüberschuß vor. Deutschland konnte eine Strommenge von 48,3 TWh exportieren. | ||||||||||||||||||||||||||

| [Quelle: energy-charts] | ||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

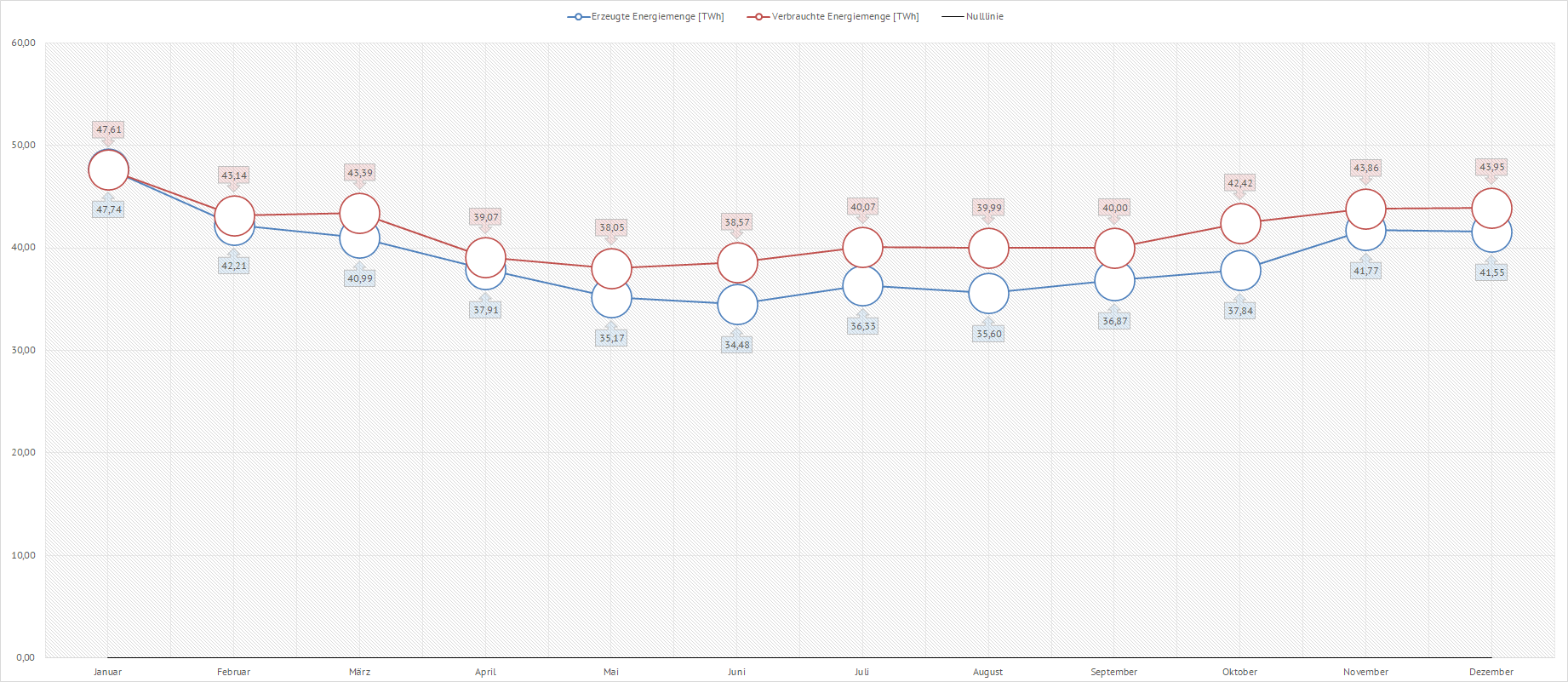

| Mittlere monatlich erzeugte und verbrauchte elektrische Leistung [GW] in Deutschland 2024 | ||||||||||||||||||||||||||

| Erläuterung | ||||||||||||||||||||||||||

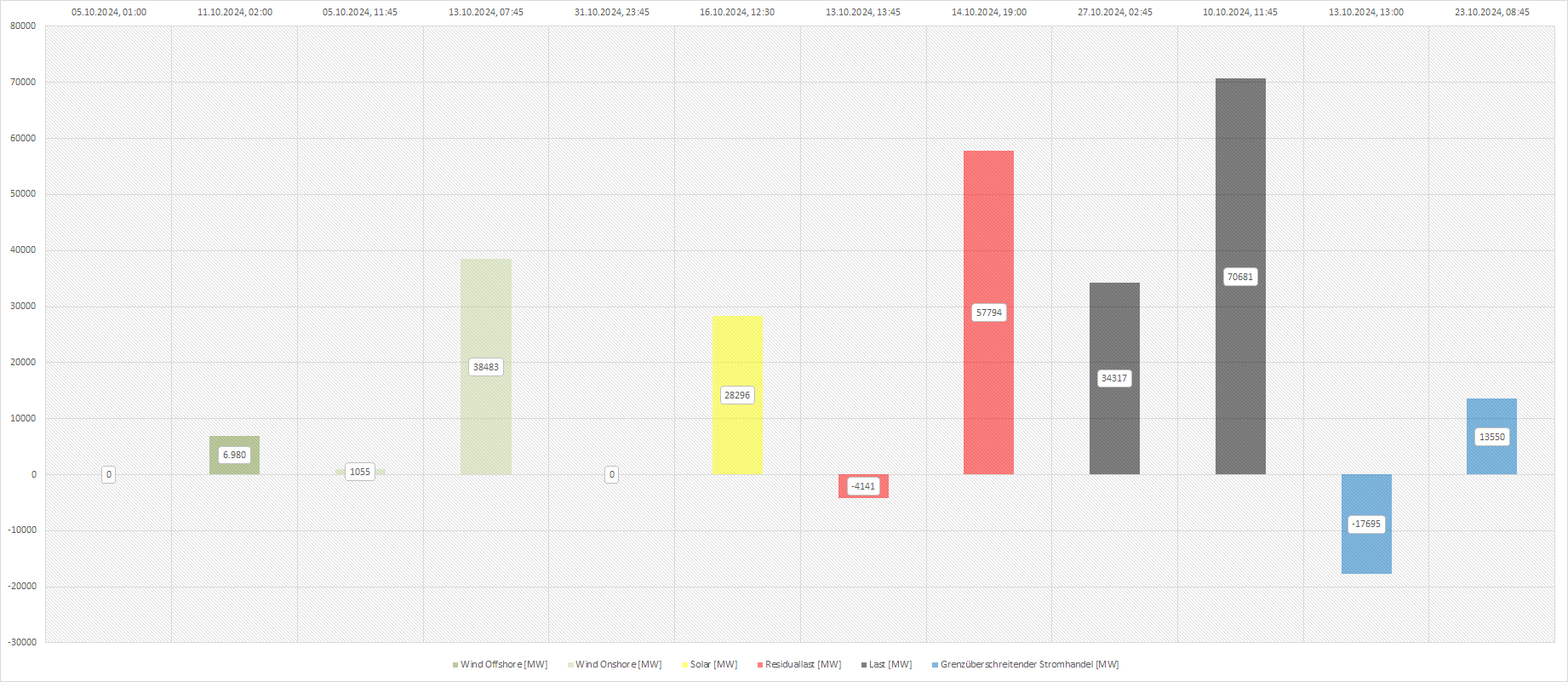

|

Im Oktober wurde eine durchschnittliche elektrische Brutto-Leistung von 52 GW erzeugt und eine durchschnittliche elektrische Brutto-Leistung von 56 GW verbraucht. Das entspricht im Verbrauch der Produktionsmenge von 40 Atomkraftwerken (KKW) mit einer einzelnen Nennleistung von 1,4 GW. |

||||||||||||||||||||||||||

| Im Oktober herrschte im Mittel eine negative Leistungsdifferenz von 3,32 GW zwischen erzeugter und verbrauchter Leistung und damit lag ein Leistungsmangel vor. Deutschland mußte zur Lastdeckung Strom importieren. | ||||||||||||||||||||||||||

| [Quelle: energy-charts] | ||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

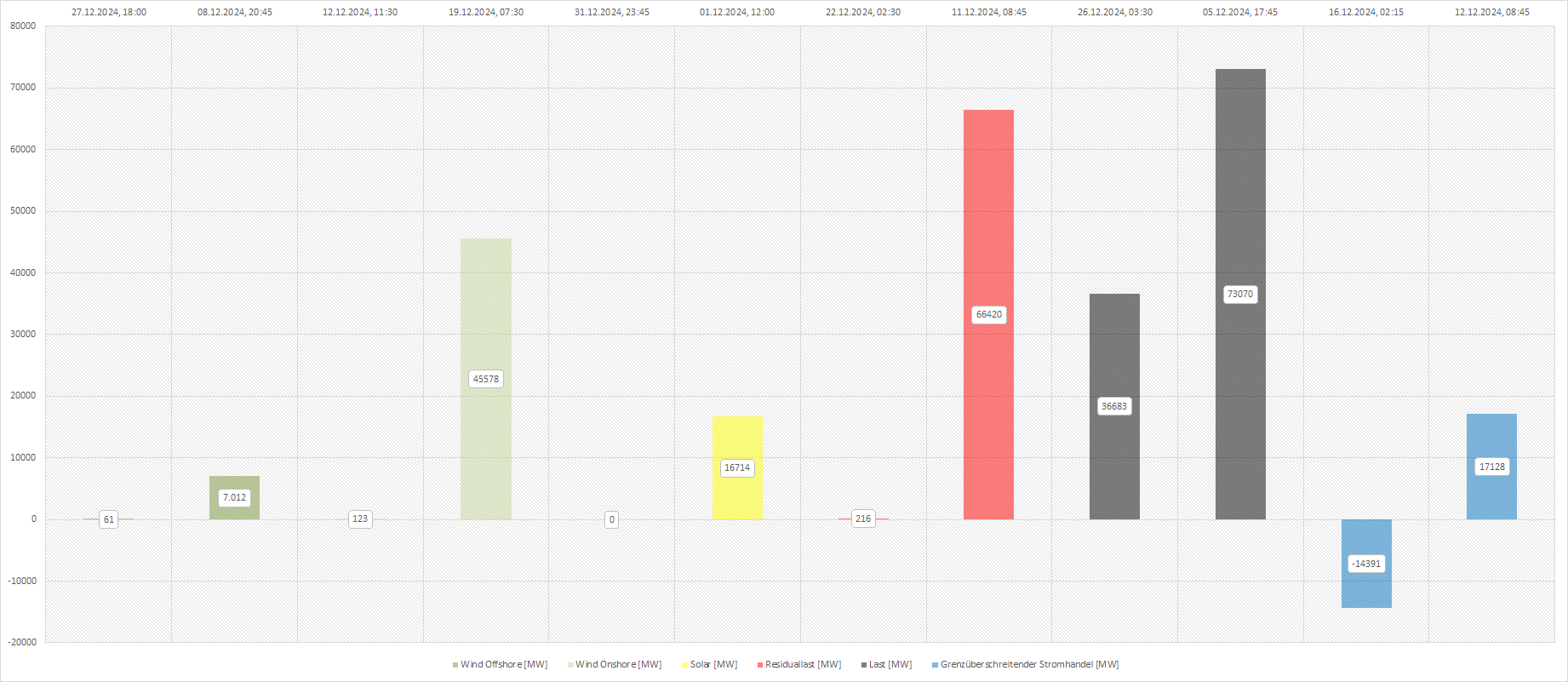

| Monatlich erzeugte und verbrauchte elektrische Energiemenge [TWh] in Deutschland 2024 | ||||||||||||||||||||||||||

| Erläuterung | ||||||||||||||||||||||||||

| Im Oktober wurde in Deutschland eine elektrische Brutto-Energiemenge von 37,8 TWh erzeugt und eine elektrische Brutto-Energiemenge von 42,4 TWh verbraucht. | ||||||||||||||||||||||||||

| Im Oktober herrschte eine negative Energiedifferenz von 4,6 TWh zwischen erzeugter und verbrauchter elektrischer Energie und damit lag ein Energiemangel vor. Deutschland mußte eine Strommenge von 4,6 TWh importieren. | ||||||||||||||||||||||||||

| [Quelle: energy-charts] | ||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

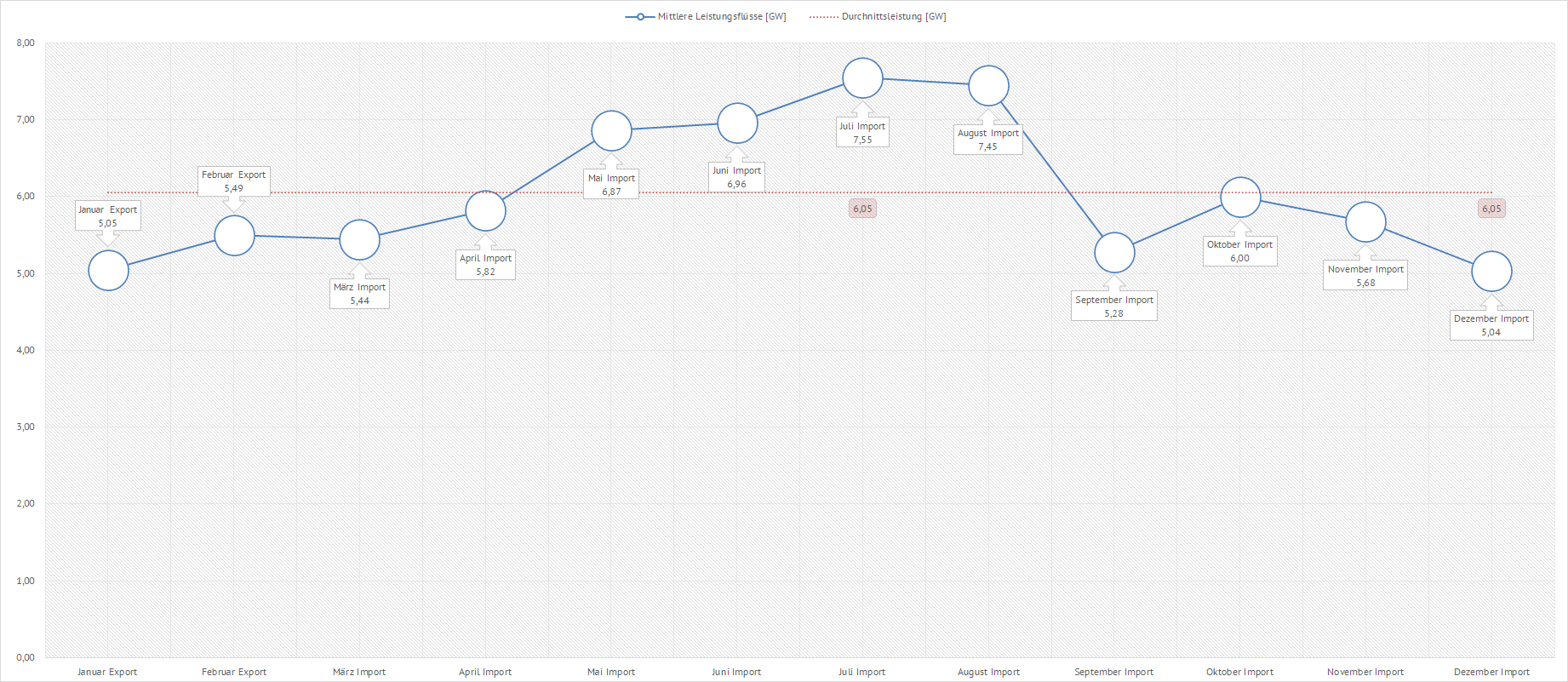

| Mittlere elektrische Leistungsflüsse [GW] aus und nach Deutschland 2024 | ||||||||||||||||||||||||||

| Erläuterung | ||||||||||||||||||||||||||

| Im Juli wurde eine gemittelte Dauerleistung von 7,55 GW zwischen Deutschland und dem Ausland hin und her geschoben und belastete die beteiligten Grenzkuppelstellen. | ||||||||||||||||||||||||||

| Das entspricht der Produktionsmenge von 5 Atomkraftwerken (KKW) mit einer einzelnen Nennleistung von 1,4 GW. Oder der Produktionsmenge von 5000 Windkraftanlagen (WKA) mit einer einzelnen Nennleistung von 6 MW bei 2000 Volllastwindstunden im Jahr. Oder einer verbauten PV-Fläche von 100 km² mit einem 400 Wpeak-Solarmodul von 2 m² Fläche und einer jährlichen durchschnittlichen Erzeugerleistung von 114 W als Grundlage. [Stand 2022: 28443 bereits aufgestellte WKA und eine verbaute PV-Fläche von ca. 670 km² in Deutschland] | ||||||||||||||||||||||||||

| [Quelle: energy-charts] | ||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

|

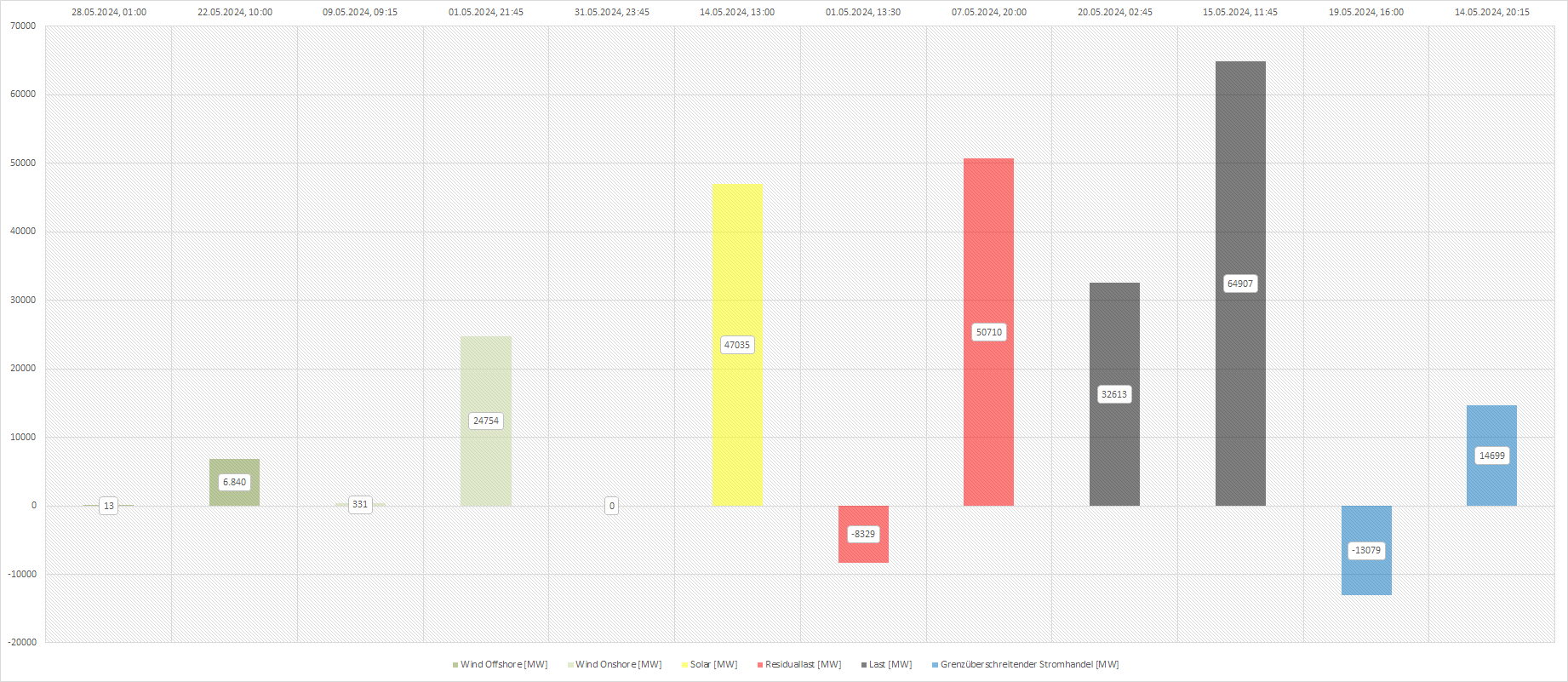

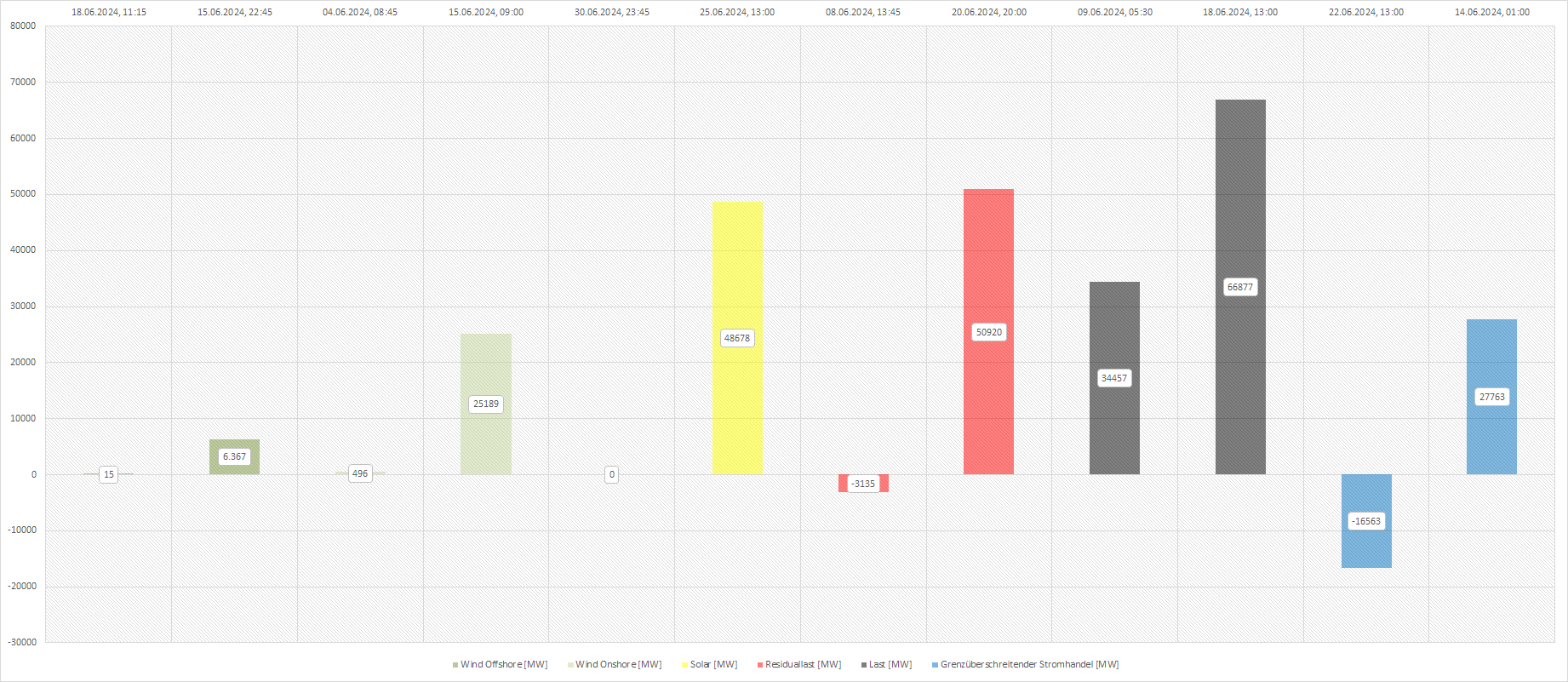

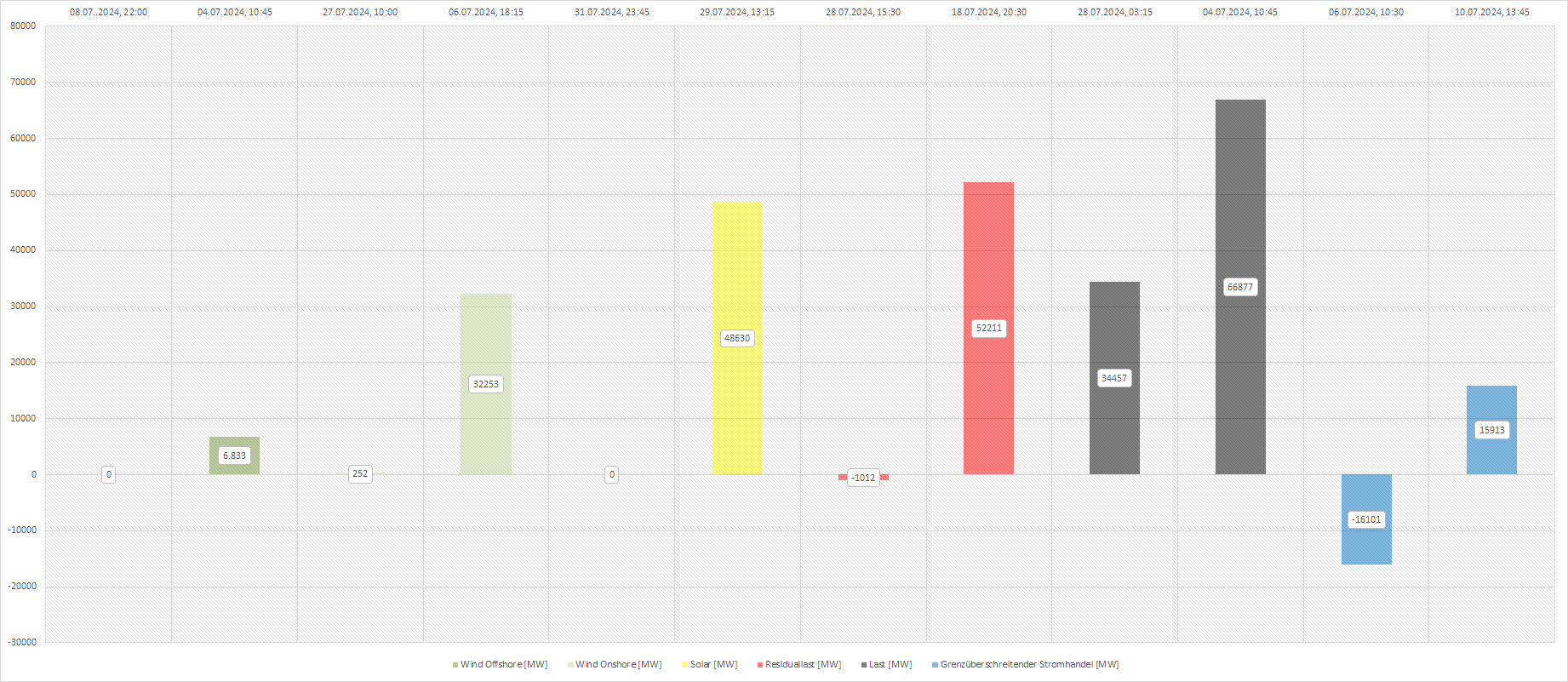

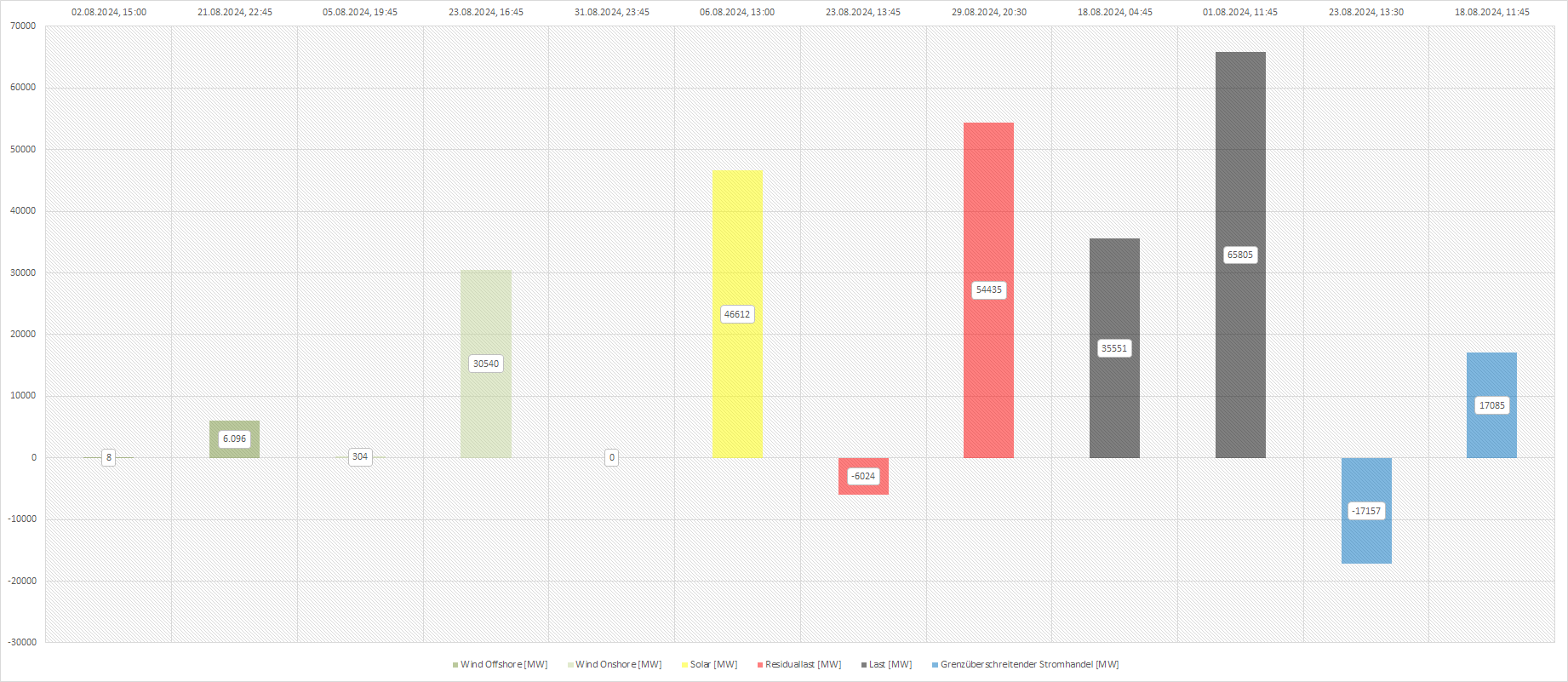

Maximale elektrische Leistungsflüsse [GW] aus und nach Deutschland 2024 [positive Werte --> Energieexport / negative Werte --> Energieimport] |

||||||||||||||||||||||||||

| Erläuterung | ||||||||||||||||||||||||||

| Im Juni wurde kurzzeitig (gemittelter 15 min Wert) eine maximale Leistung von 30,01 GW aus dem Ausland importiert und belastete die beteiligten Grenzkuppelstellen quasi mit ihren Nennströmen. | ||||||||||||||||||||||||||

| Das entspricht der Produktionsmenge von 22 Atomkraftwerken (KKW) mit einer einzelnen Nennleistung von 1,4 GW. Oder der Produktionsmenge von 22000 Windkraftanlagen (WKA) mit einer einzelnen Nennleistung von 6 MW bei 2000 Volllastwindstunden im Jahr. Oder einer verbauten PV-Fläche von 520 km² mit einem 400 Wpeak-Solarmodul von 2 m² Fläche und einer jährlichen durchschnittlichen Erzeugerleistung von 114 W als Grundlage. [Stand 2022: 28443 bereits aufgestellte WKA und eine verbaute PV-Fläche von ca. 670 km² in Deutschland] | ||||||||||||||||||||||||||

| Die dargestellte mittlere

zur Verfügung gestellte Import- und Exportkapazität aus und in die

Nachbarländer Deutschlands wurde dem

Monitoringbericht 2023 (Seite 145) der Bundesnetzagentur entnommen.

Dabei wurde stets vom jeweils größten Wert der aufgeführten Nachbarländer

ausgegangen. Diese Werte sind nach der NTC-Methode bzw. nach der

FBMC-Methode rechnerisch ermittelt worden. Net Transfer Capacity (NTC): Hierbei stimmen die beteiligten Übertragungsnetzbetreiber die zur Verfügung stehenden Handelskapazitäten pro Gebotszonengrenze untereinander ab. Der für alle Parteien größtmöglich realisierbare Wert bestimmt die verfügbare Handelskapazität. Hierzu werden Erfahrungswerte für die Belastbarkeit des zur Grenze hinführenden Teils des jeweiligen Netzes herangezogen. Flow-Based Market Coupling (FBMC): In der lastflussbasierten Marktkopplung (Flow-Based Market Coupling, FBMC) wird die Übertragungskapazität algorithmisch berechnet. Anhand eines Netzmodells und des Handelsergebnisses wird eine wohlfahrtsoptimierte Kapazitätsverteilung erreicht. Bei dieser Berechnungsmethode werden alle relevanten Gebotszonengrenzen, Stromflüsse und Leitungen einbezogen. Die Verordnung (EU) 2015/1222 legt als Zielmodell in Zentraleuropa die lastflussbasierte Marktkopplung fest, welche im Juni 2022 in der Core-Region64 für den vortägigen Handel eingeführt wurde. Dieses Modell ermöglicht eine effizientere Bestimmung grenzüberschreitender Stromaustausche und fördert damit die Integration erneuerbarer Energien im gemeinsamen Strombinnenmarkt. Die Ausweitung auf den untertägigen Handel ist geplant. |

||||||||||||||||||||||||||

| Nach dem aktualisierten Netzentwicklungsplan Strom 2037 / 2045, Version 2023, 2. Entwurf (Seite 50, Szenario C 2045) beträgt die gesamte Exportkapazität Deutschlands in die deutschen Anrainer 45,1 GW und die gesamte Importkapazität 46,1 GW. Damit erhöhen sich die Exportkapazitäten von derzeit 26,99 GW um 18,11 GW auf 45,1 GW und die Importkapazitäten von derzeit -33,04 GW um -13,06 GW auf -46,1 GW. | ||||||||||||||||||||||||||

| [Quelle: energy-charts] | ||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

|

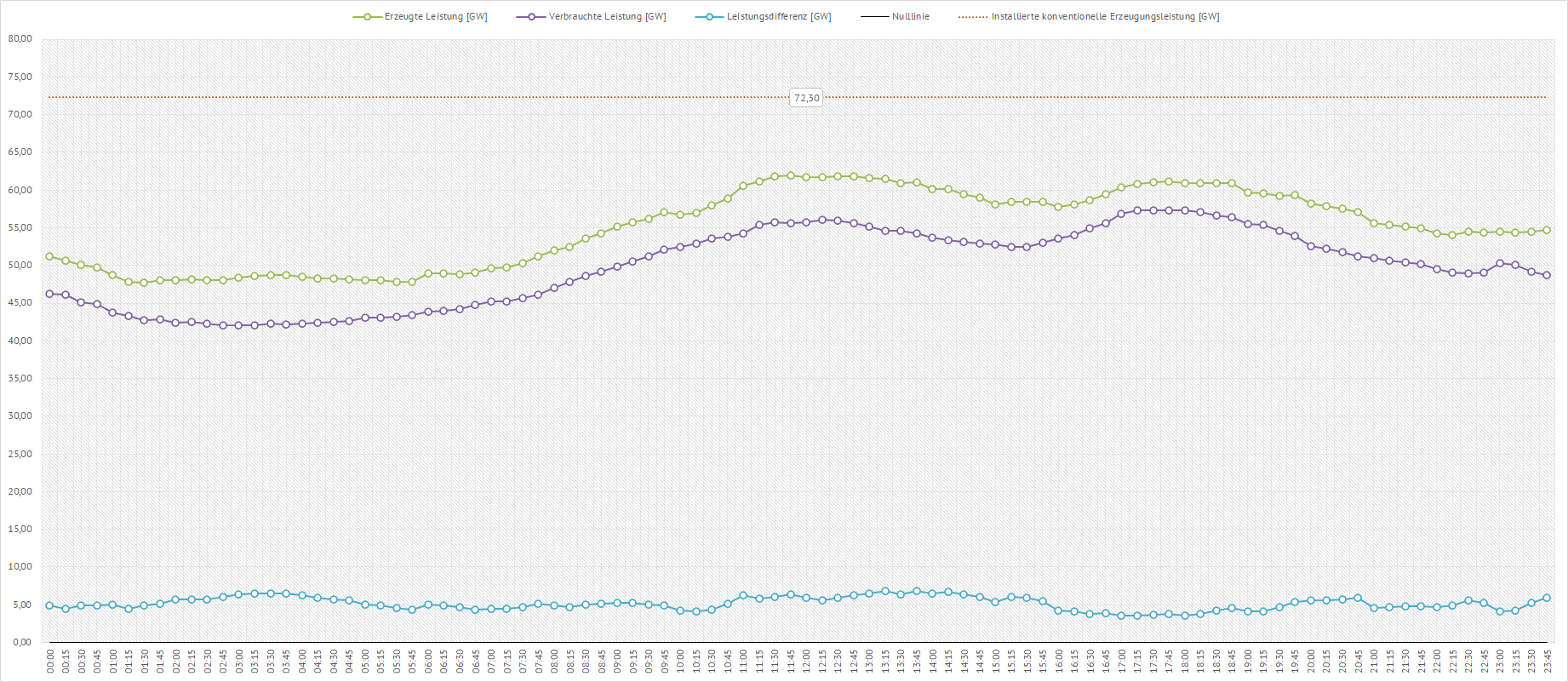

Elektrisch erzeugte und verbrauchte Leistung in Deutschland am 31.12.2024 [positive Differenzwerte --> Leistungsüberschuß / negative Differenzwerte --> Leistungsmangel] |

||||||||||||||||||||||||||

| Erläuterung | ||||||||||||||||||||||||||

| Angezeigt wird die über eine Viertelstunde gemittelte erzeugte und verbrauchte Leistung über den gesamten Tag. | ||||||||||||||||||||||||||

| [Quelle: SMARD entso-e] | ||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

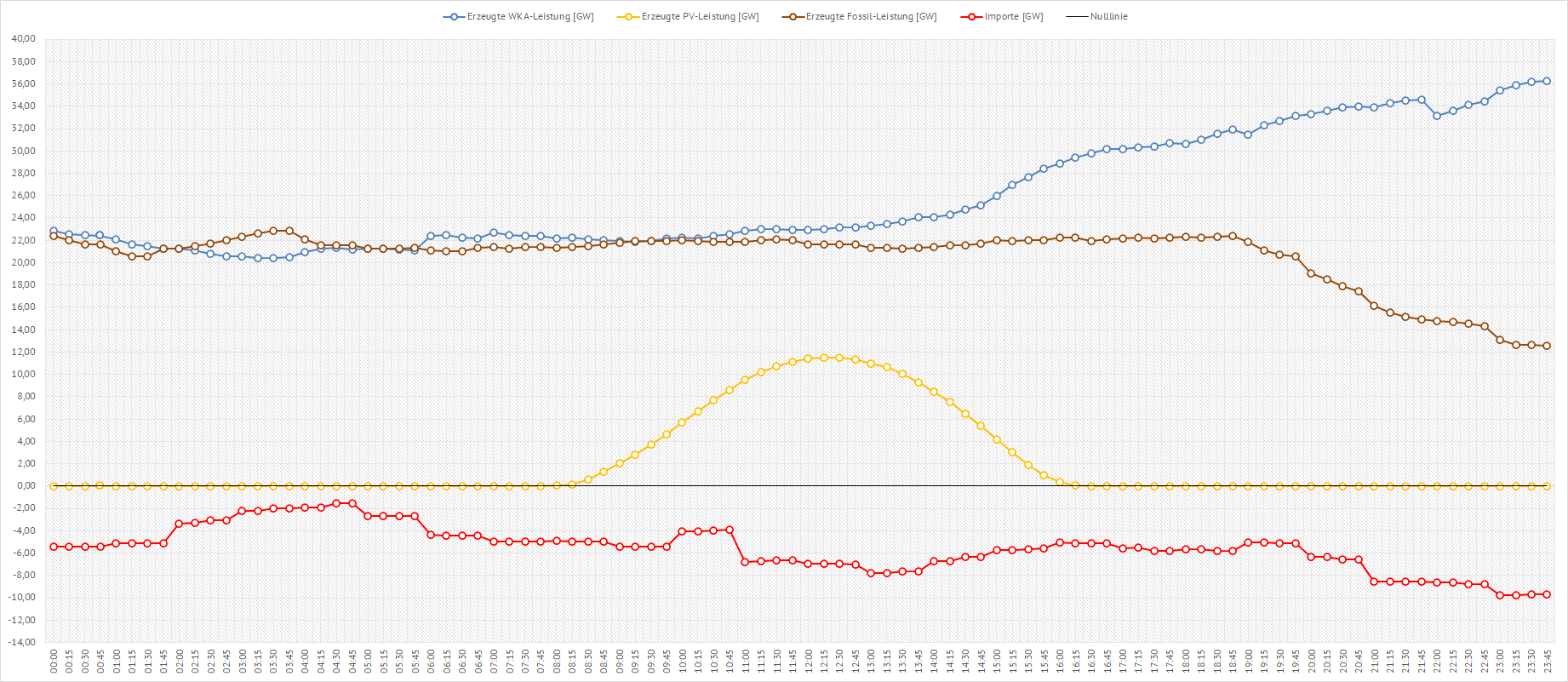

| Elektrisch erzeugte und importierte Leistungen in Deutschland am 31.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||

| Erläuterung | ||||||||||||||||||||||||||

|

Angezeigt wird die über eine Viertelstunde gemittelten erzeugten und

importierten Leistungen über den gesamten Tag. WKA: Leistungsumme aller in Deutschland produzierender Onshore- und Offshore Windkraftwerke PV: Leistungsumme aller in Deutschland produzierender Photovoltaik-Kraftwerke Fossil: Leistungssumme aller in Deutschland produzierender Steinkohle-, Braunkohle- und Erdgaskraftwerke Importe: Leistungssumme aller Auslandsimporte (positive Wert --> Stromimporte / negative Werte --> Stromexporte) |

||||||||||||||||||||||||||

| [Quelle: SMARD entso-e] | ||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

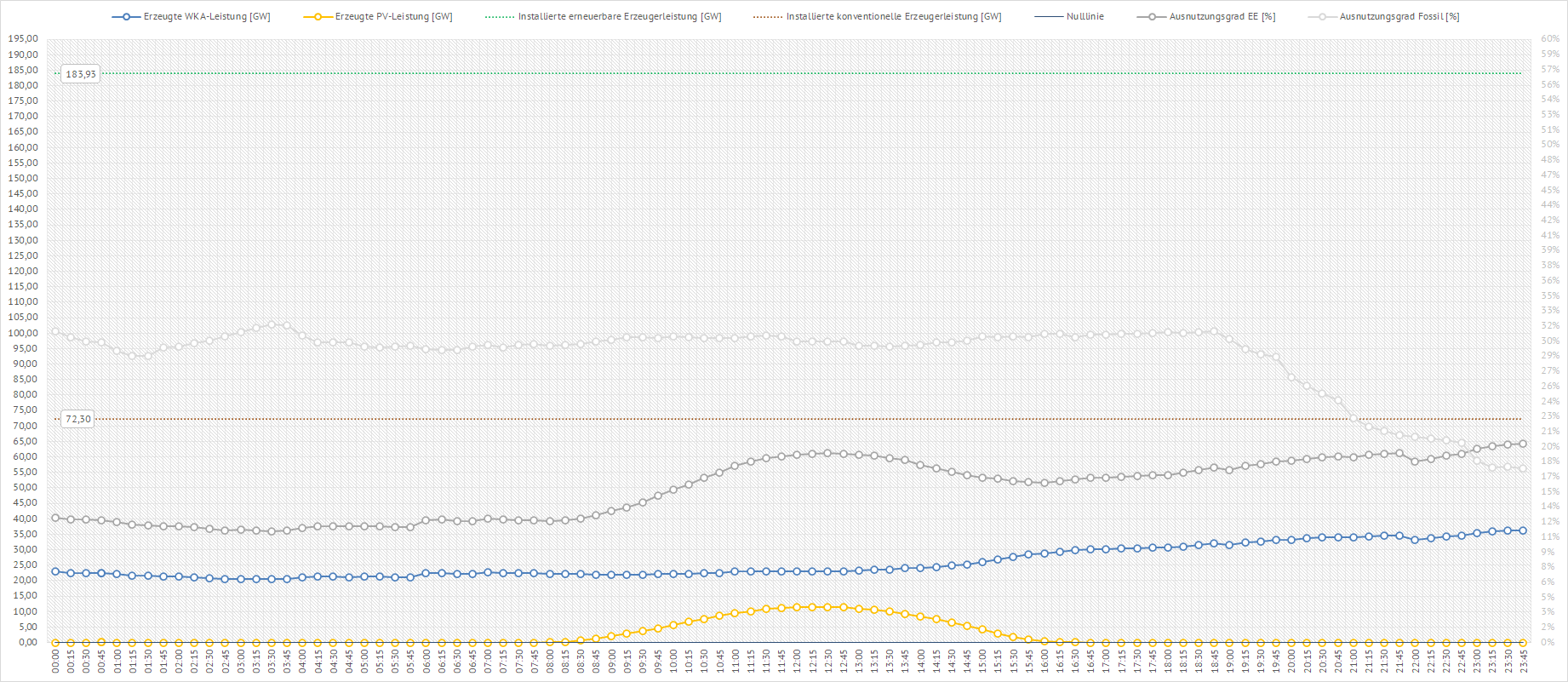

| Solarleistung und Windkraftleistung im Verhältnis zur gesamten in Deutschland installierten erneuerbaren Leistung am 31.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||

| Erläuterung | ||||||||||||||||||||||||||

|

Dargestellt sind die tagesaktuellen Leistungsverläufe aller in Deutschland

installierten PV- und Windkraftanlagen und ihr Verhältnis zur gesamten

installierten EE-Leistung. WKA: Leistungsumme aller in Deutschland produzierender Onshore- und Offshore Windkraftwerke PV: Leistungsumme aller in Deutschland produzierender Photovoltaik-Kraftwerke EE: Leistungssumme aller in Deutschland produzierenden Kraftwerke mit Erneuerbaren Energien |

||||||||||||||||||||||||||

| Weiterhin ist der prozentuale Ausnutzungsgrad der aktuell erzeugten erneuerbaren Leistung zur gesamten installierten erneuerbaren Leistung in Deutschland dargestellt. Dementsprechend ist auch der prozentuale Ausnutzungsgrad der aktuell produzierenden konventionellen Kraftwerke dargestellt. Ein Ausnutzungsgrad von 100 % wäre sowohl technisch als auch ökonomisch das Optimum. | ||||||||||||||||||||||||||

| [Quelle: SMARD] | ||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

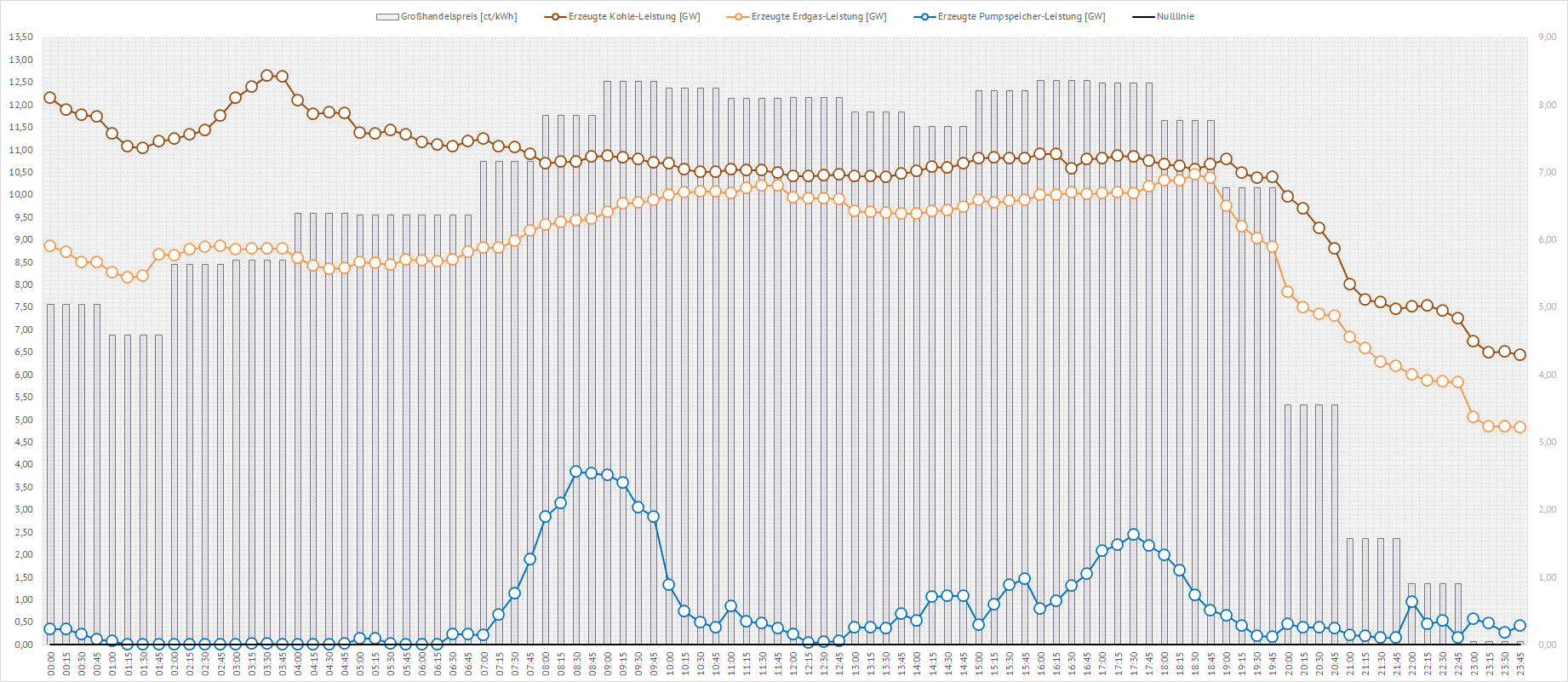

| Elektrisch erzeugte Leistung aller Gas-, Kohle- und Pumpspeicherkraftwerke in Deutschland sowie die stündlichen Großhandelspreise am 31.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||

| Erläuterung | ||||||||||||||||||||||||||

| Angezeigt wird die über eine Viertelstunde gemittelte durch alle Gas-, Kohle- und Pumpspeicherkraftwerke erzeugte Leistung über den gesamten Tag. Ebenfalls dargestellt sind die (auf die Viertelstundenwerte verteilten) stündlichen Großhandelspreise der Strombörse. | ||||||||||||||||||||||||||

| [Quelle: SMARD entso-e] | ||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

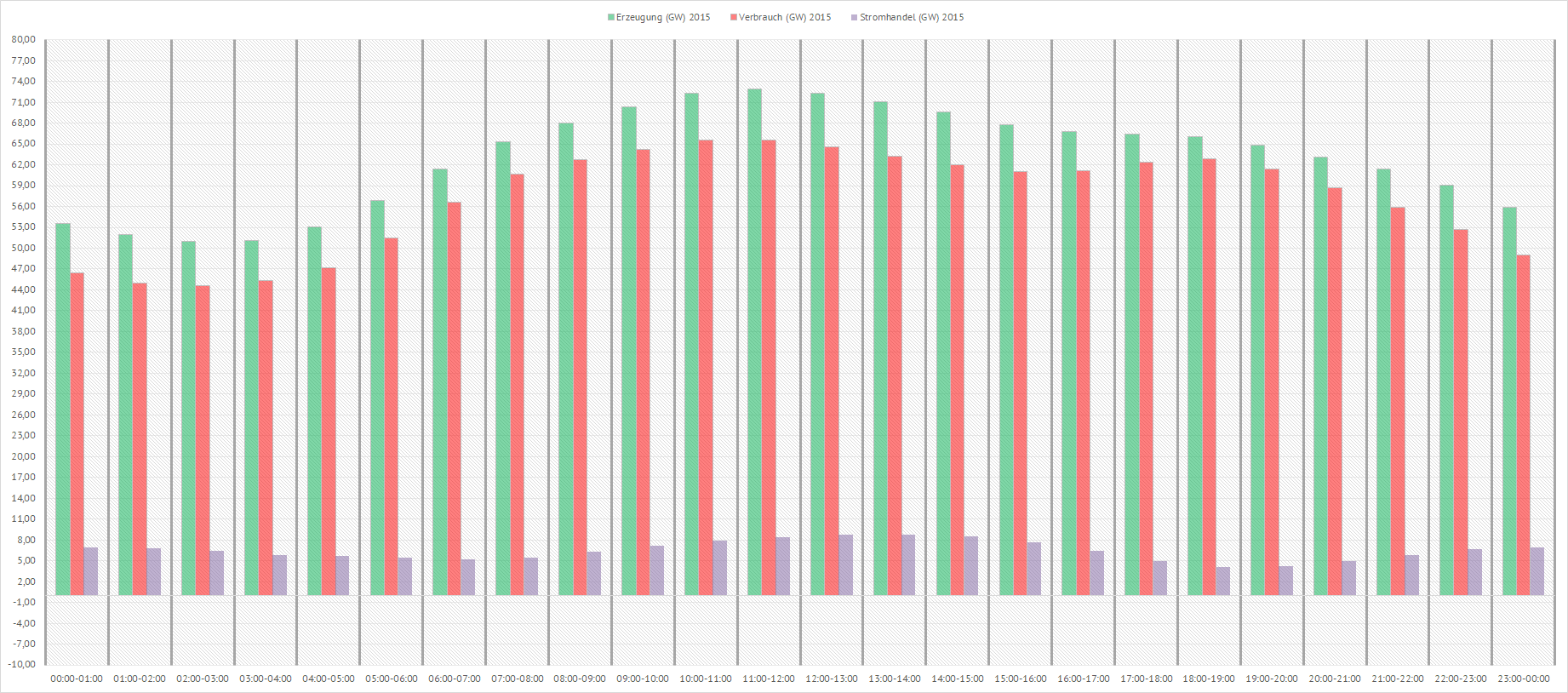

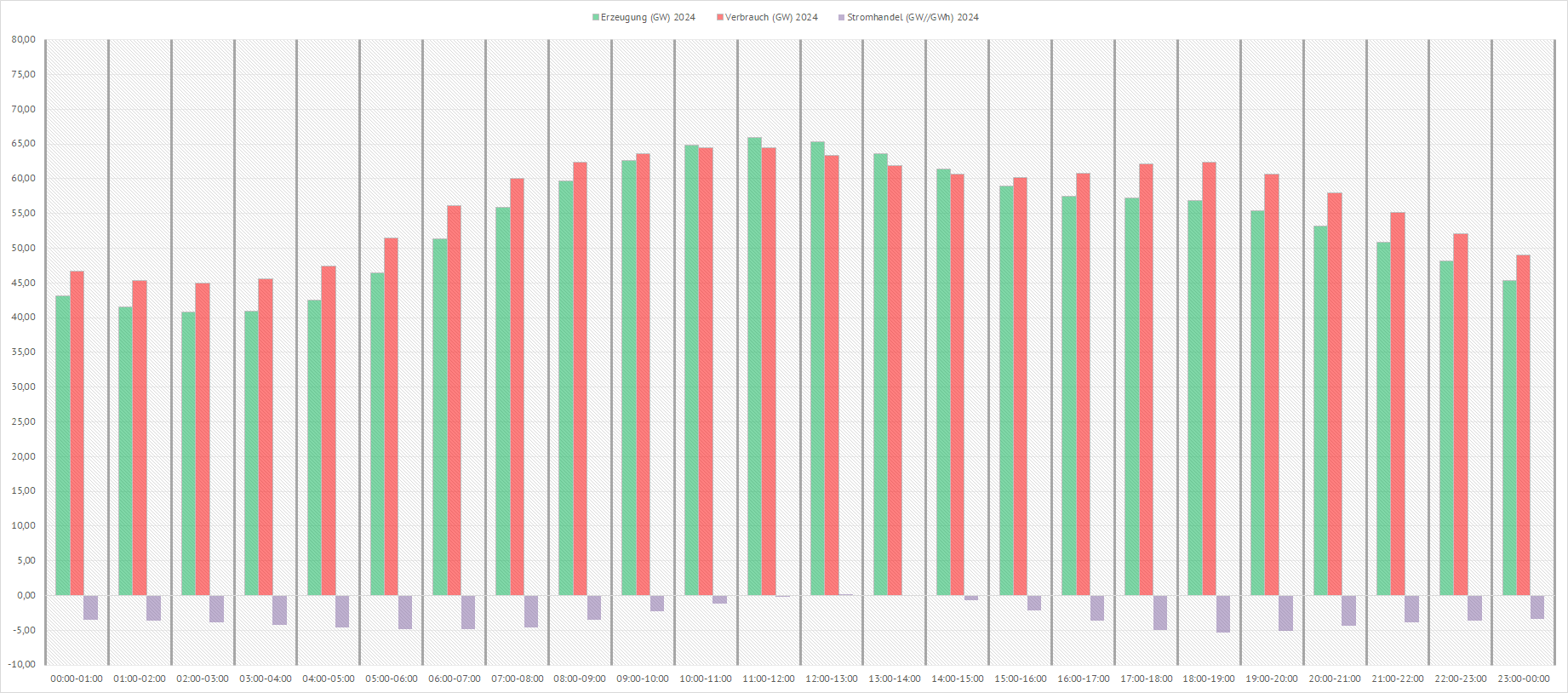

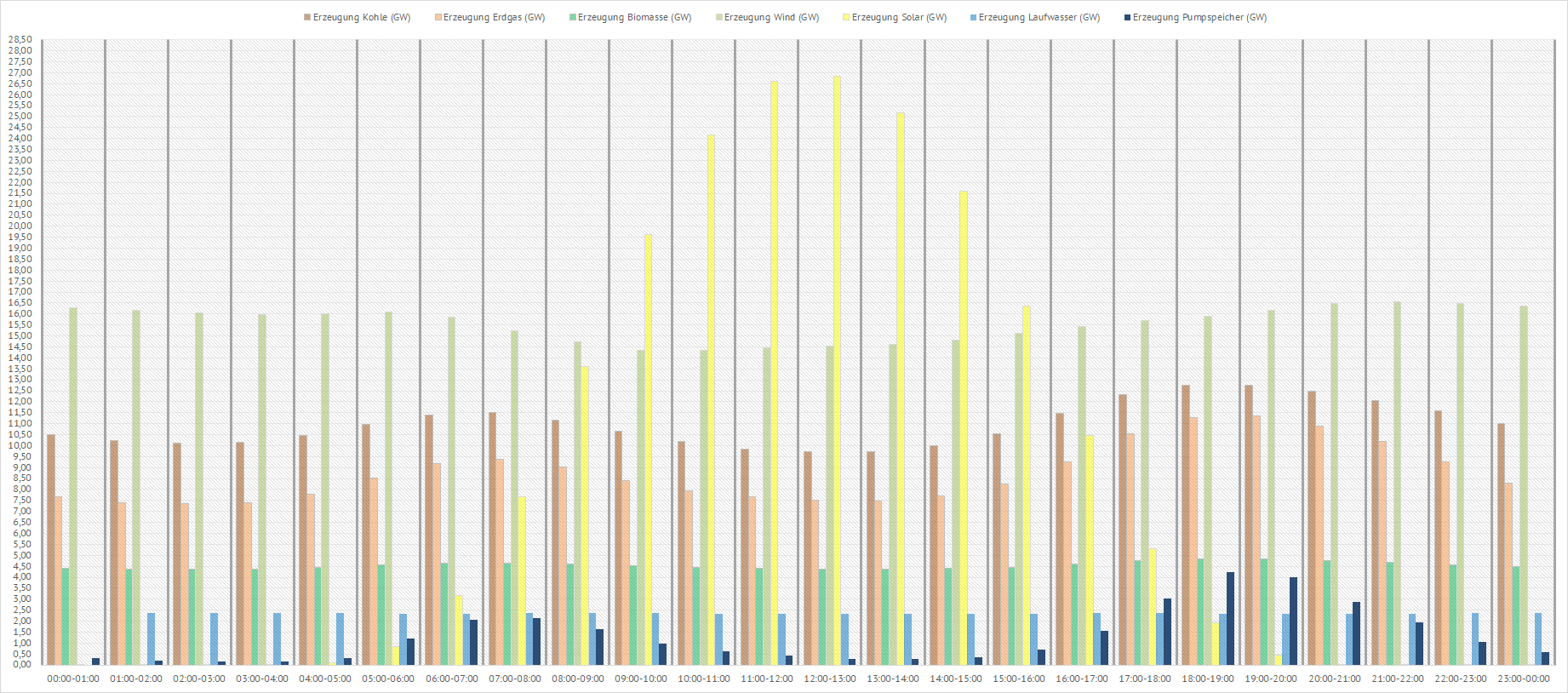

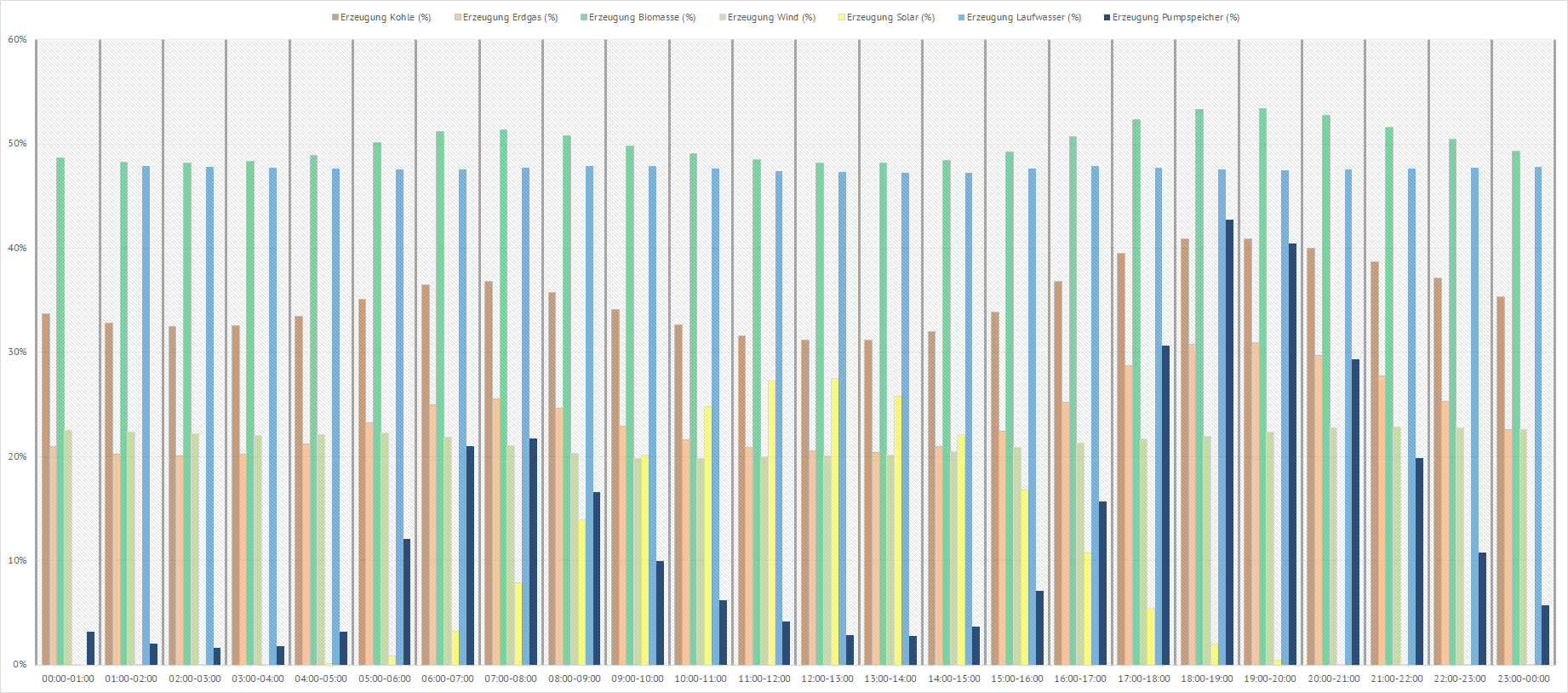

| Typische, stündlich gemittelte Tagesgänge der erzeugten, der verbrauchten und der exportierten Leistung sowie der Ausnutzungsgrade in Deutschland | ||||||||||||||||||||||||||

| Erläuterung | ||||||||||||||||||||||||||

Nachfolgende Grafiken zeigen die deutschen, über das Jahr gemittelten, Stundenleistungen [GW] über einen Tag. Angezeigt werden die Jahre 2015, 2023 und das aktuelle Jahr 2024. Es ist deutlich zu erkennen, dass (ausgehend vom Referenzjahr 2015) sowohl die erzeugte als auch die verbrauchte wie auch die exportierte Stundenleistungen deutlich zurück gegangen sind. Zudem ist erkennbar, dass es im Jahr 2015 noch einen stündlichen Produktionsüberschuß gab, in den Jahren 2023 und 2024 es aber zu einem stündlichen dauerhaften Produktionsdefizit von elektrischer Leistung in Deutschland gab und gibt. In den unteren Grafiken bedeutet eine negative Exportleistung gleich Stromimport nach Deutschland und eine positive Exportleistung bedeutet gleich Stromexport aus Deutschland. Deutschland hat 2015 im Schnitt zu jeder Tagesstunde Strom in die Anrainerstaaten exportiert. Deutschland war der sogenannte "Stromexportweltmeister" mit entsprechenden Exporterlösen. 2024 hingegen muß Deutschland zu fast jeder Tageszeit Strom importieren. Die vierte Grafik zeigt die über das bisherige Jahr stündlich gemittelte Erzeugerleistungen ausgewählter Kraftwerke an. So werden die deutschen Gas- und Kohlekraftwerke sowie die deutschen Pumpspeicherkraftwerke täglich stets zwischen 18.00 Uhr und 20.00 Uhr maximal hochgefahren. Die deutschen Biogaskraftwerke fahren als Grundlastkraftwerke zu jeder Tagesstunde fast konstant mit ca. 4 GW konstant durch. Positive Werte des Stromhandels bedeuten Stromexport aus Deutschland in die Anrainerstaaten, negative Werte bedeuten Stromimporte aus den Anrainerstaaten nach Deutschland. |

||||||||||||||||||||||||||

| [Quelle: energy-charts] | ||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

Die nachfolgende Grafik zeigt die oberen Stundenleistungswerte als Prozentwerte, bezogen auf die gesamte installierte Leistung der jeweiligen Stromerzeugungsart. Es ist deutlich zu erkennen, dass alle deutschen Solarkraftwerke selbst zu ihrer besten Einspeisezeit (Mittags) im Stundenmittel nicht einmal 30 % ihrer installierten Gesamtleistung liefern. |

||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

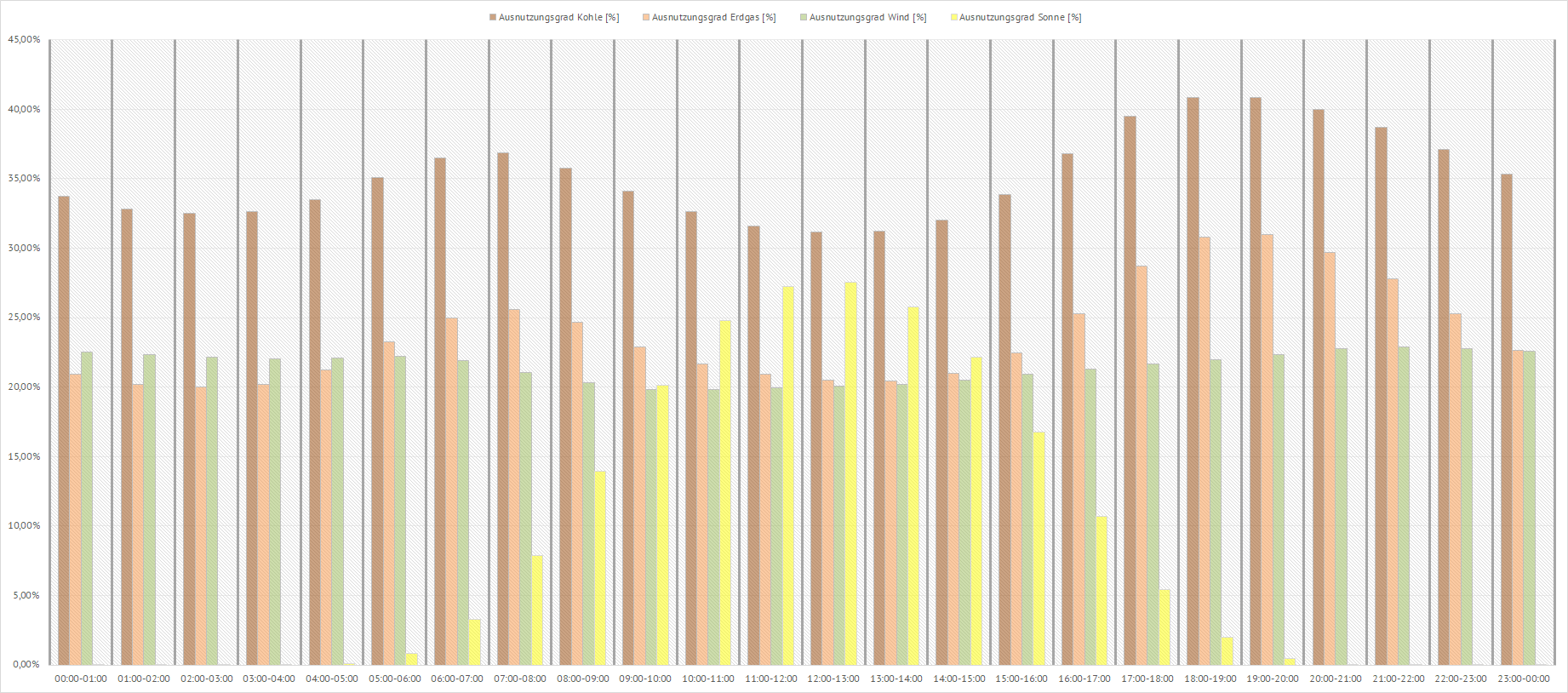

Die nachfolgende Grafik zeigt die stundenscharf ermittelten Leistungsausnutzungsgrade ausgewählter Stromerzeugzungsarten. Die hier dargestellten Leistungsausnutzungsgrade geben das prozentuale Verhältnis der über das bisherige Jahr gemittelten stündlichen elektrischen Erzeugerleistungen der einzelnen Kraftwerke zu ihrer jeweils aktuell installierten elektrischen Leistung wieder. Es ist erkennbar, dass die PV-Kraftwerke nur zu den wenigen Mittagsstunden mit nicht mehr als 30% ihrer installierten Leistung Strom erzeugen. Bei den Windkraftanlagen (Onshore und Offshore zusammengefasst), sind es knapp über 20%. Hingegen produzieren die verbliebenen Kohlekraftwerke (Braunkohle und Steinkohle zusammengefasst) in den Abendstunden mit mehr als 35% ihrer installierten Leistung. Das führt zu einem entsprechenden CO2-Ausstoß. Die Erdgaskraftwerke werden hauptsächlich in den abendlichen Strommangelstunden mit etwas unter 30% ihrer installierten Nennleistung betrieben. |

||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

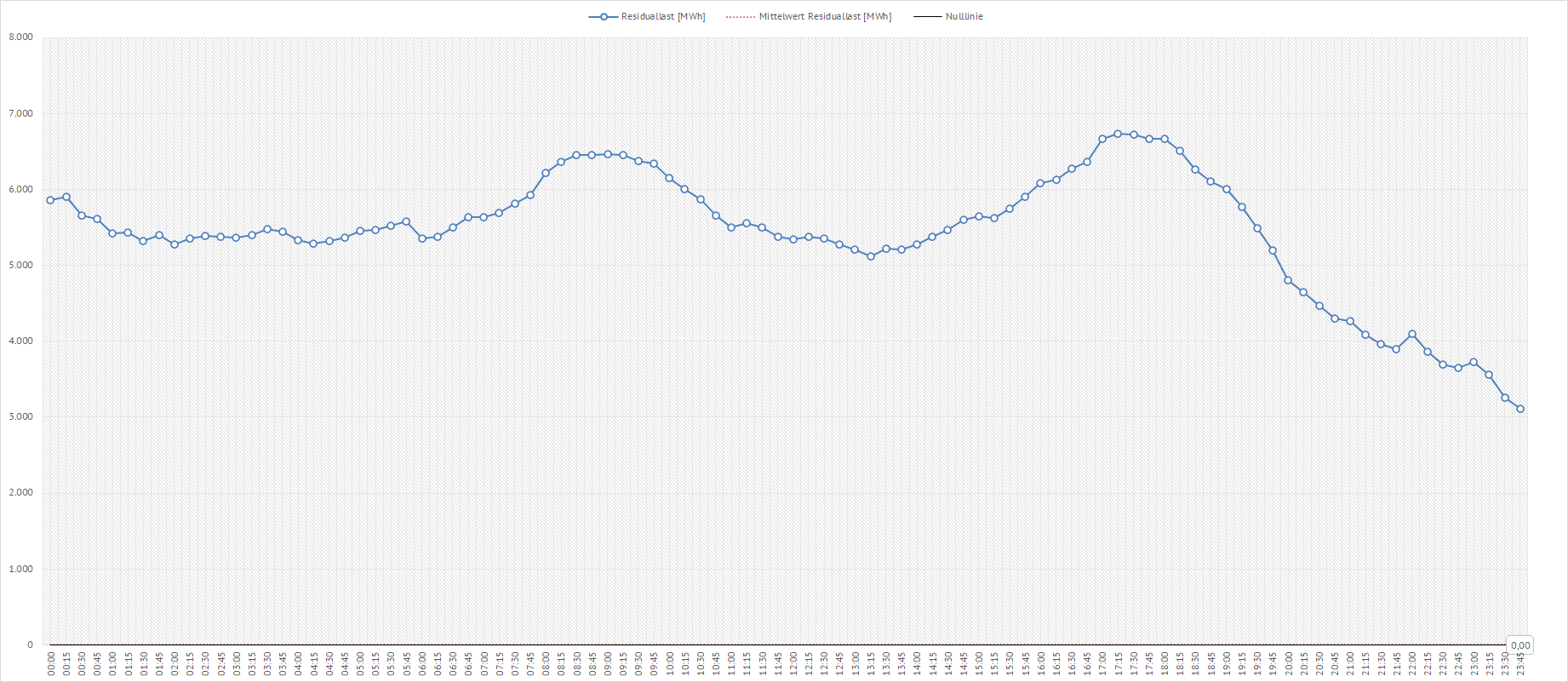

| Residuallast in Deutschland am 31.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||

| Erläuterung | ||||||||||||||||||||||||||

|

Eine positive Residuallast kennzeichnet den Restbedarf an Strom, welcher

für eine vollständige Lastdeckung notwendig ist aber nicht durch Wind-

oder Solarenergie abgedeckt werden kann. Dieser Restbedarf wird durch den

konventionellen Kraftwerkspark und/oder Importen gedeckt. Eine negative

Residuallast kennzeichnet ein Überangebot an Wind- und Sonnenstrom. Dieses

Überangebot muß im Sinne der Netzstabilität exportiert und/oder durch

zusätzliche Lasten verbraucht werden, da es in Deutschland und in Europa

nur völlig unzureichende Stromspeichermöglichkeiten gibt. Im Falle einer

Dunkelflaute und einem 100-prozentigen Ausbau der Stromerzeugung mittels

Wind- und Solarkraftwerken beträgt die Residuallast nahezu dem

durchschnittlichen Lastmittel von 57 GW verbrauchter Leistung in

Deutschland. Diese Leistung müßte aus Speichern geliefert oder durch

Importe gedeckt werden. 57 GW entspricht der Nennleistung von 41

Atomkraftwerken. Laut der Seite energy-charts (Stand: 12.08.2024) beträgt die in Deutschland aktuell installierte Batterieleistung 10,32 GW. Das entspricht dem Äquivalent von 7,4 modernen EPR-Reaktoren mit einer Reaktorleistung von 1,4 GW. Bei einer durchschnittlich in Deutschland benötigten Tagesleistung von 57 GW, stehen durch die Batteriespeicher also nur rund ein Fünftel der benötigten Tagesleistung zur Verfügung. Die installierte Batteriespeicherkapazität beträgt 15,07 GWh. Demgegenüber steht ein durchschnittlicher Tagesbedarf an Elektroenergie in Deutschland von 57 GW mal 24 h = 1368 GWh. Demzufolge können die installierten Batteriespeicher lediglich 26,4 % (15,07 GW durch 57 GW mal 100%) der Tagesleistung zur Verfügung stellen und das auch nur für 1,46 Stunden (15,07 GWh durch 10,32 GW). 73,6% (100 % minus 26,4%) der Verbraucher würden gar keinen Strom aus den Batteriespeichern erhalten. Zu den Batteriespeichern kommt noch eine installierte Leistung von 9,93 GW der sich in Betrieb befindlichen Pumspeicherkraftwerke hinzu. Bei einer angenommenen maximalen Volllastlaufzeit (Stromproduktion bei vollständig gefülltem Oberbecken) aller Pumpspeicherwerke von durchschnittlich 6 Stunden, liefern diese für 6 Stunden 17 % (9,93 GW durch 57 GW mal 100 %) der notwendigen Tagesleistung. 83 % der Verbraucher würden gar keinen Strom durch die Pumpspeicherkraftwerke erhalten. Da realistischerweise davon auszugehen ist, dass die sehr teuren und platzraubenden Batteriespeicher in naher Zukunft nicht zur Verfügung stehen werden (und wenn, dann nur mit einer damit verbundenen deutlichen Strompreiserhöhung) und der Bau neuer Pumpspeicherkraftwerke von der Planung bis zur Fertigstellung ca. 10 Jahre in Anspruch nimmt (und es keine geeigneten Standorte in Deutschland mehr gibt), kann die anfallende Residuallast bei Wegfall aller deutschen konventionellen Kraftwerke (Nullemission) nur durch importierten Strom zur Verfügung gestellt werden (Vorausgesetzt, dass das Ausland noch einen ausreichend großen konventionellen Kraftwerkspark für den Stromexport nach Deutschland zur Verfügung stellt.). Ein anderer (womöglich paralleler Weg) wäre die Verringerung des Strombedarfs, also eine deutliche Reduzierung des Verbrauchs durch Industrie- und Haushaltskunden bzw. durch einen angebotsorientierten Verbrauch entsprechend des durch das Wetter zur Verfügung gestellten Stroms. |

||||||||||||||||||||||||||

| [Quelle: SMARD] | ||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

| Anteil an der deutschlandweit installierten Stromerzeugungsleistung [GW] am 31.12.2024 sowie die auf diese installierte Leistung bezogene tagesaktuell erzeugte mittlere elektrische Leistung der jeweiligen Energieerzeuger [%] | ||||||||||||||||||||||||||

| Erläuterung | ||||||||||||||||||||||||||

| Die nachfolgende Grafik gibt

für die jeweiligen Stromerzeuger die tagesaktuell installierte Leistung in

Gigawatt sowie die tagesaktuell dazu tatsächlich gelieferte mittlere

elektrische Leistung in Prozent an. Am 31.12.2024 waren in Deutschland PV-Anlagen mit einer elektrischen Peak-Leistung von 97,55 GW am Netz. Diese PV-Anlagen lieferten über den gesamten Tag eine mittlere elektrische Leistung von 2,44 GW. Das entsprach am 31.12.2024 lediglich 2,5 % der gesamten installierten Peak-Leistung der am Netz einspeisenden PV-Generatoren. Hingegen liefen die am Netz befindlichen Biomassekraftwerke am 31.12.2024 im Mittel mit ca. der Hälfte ihrer installierten elektrischen Leistung. |

||||||||||||||||||||||||||

| [Quelle: energy-charts] | ||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

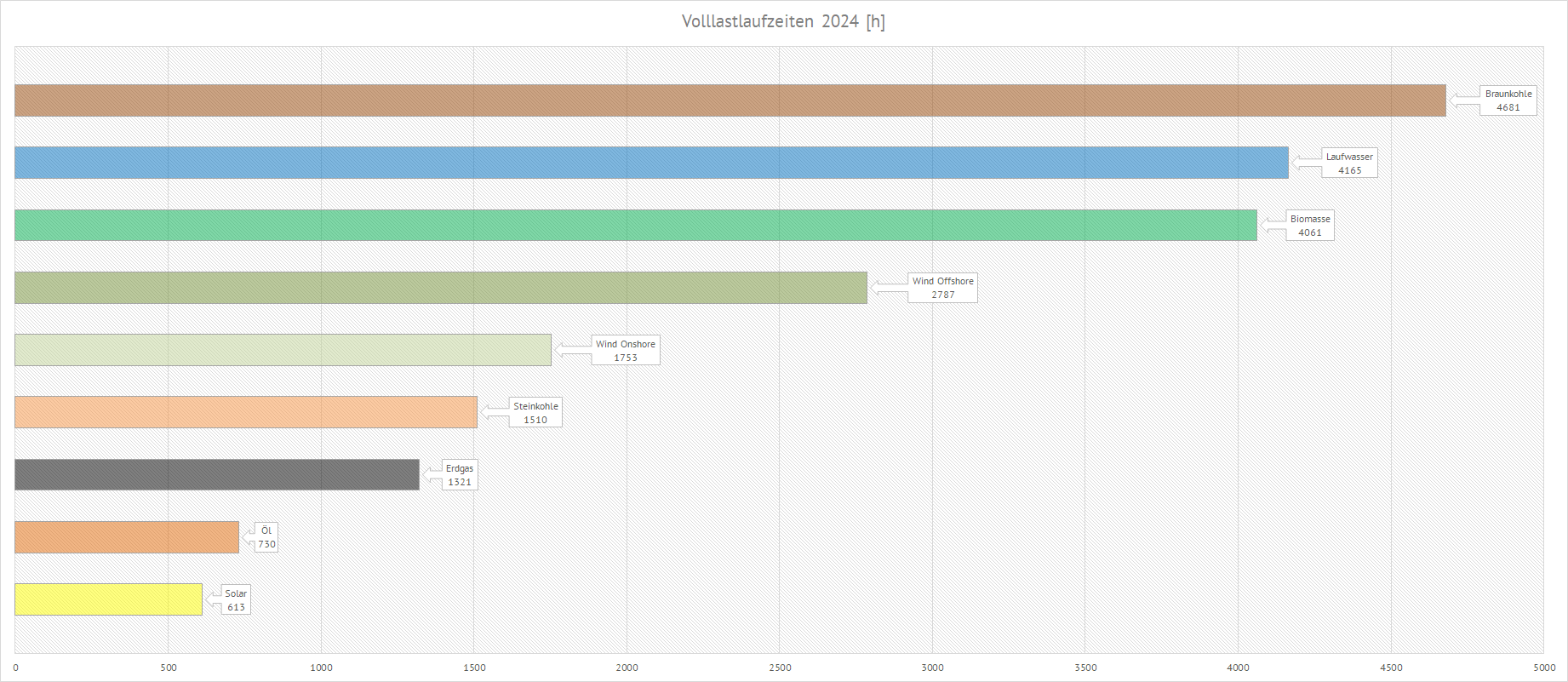

| Anteil der Volllastbenutzungsstunden [h] der relevanten Energieträger am durchschnittlichen Jahresstundensatz von 8760 Stunden im Jahr 2024 | ||||||||||||||||||||||||||

| Erläuterung | ||||||||||||||||||||||||||

| Vom 01. Januar 2024 bis heute liefen die in Deutschland an Land errichteten Windkraftanlagen mit 1753 mittleren Volllastbenutzungsstunden (von den verfügbaren 8760 Jahrestunden). Die errechneten mittleren Volllastbenutzungsstunden ergeben sich aus der vom 01. Januar 2024 bis heute erzeugten gesamten Elektroenergiemenge und der gesamten bis heute installierten Leistung aller an Land errichteten Windkraftanlagen (Volllastbenutzungsstunden = Erzeugte Elektroenergiemenge geteilt durch die installierte Leistung). Je mehr Volllastbenutzungsstunden ein Kraftwerk im Jahr läuft, desto effizienter arbeitet es und umso planungssicherer ist die Anlage. | ||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

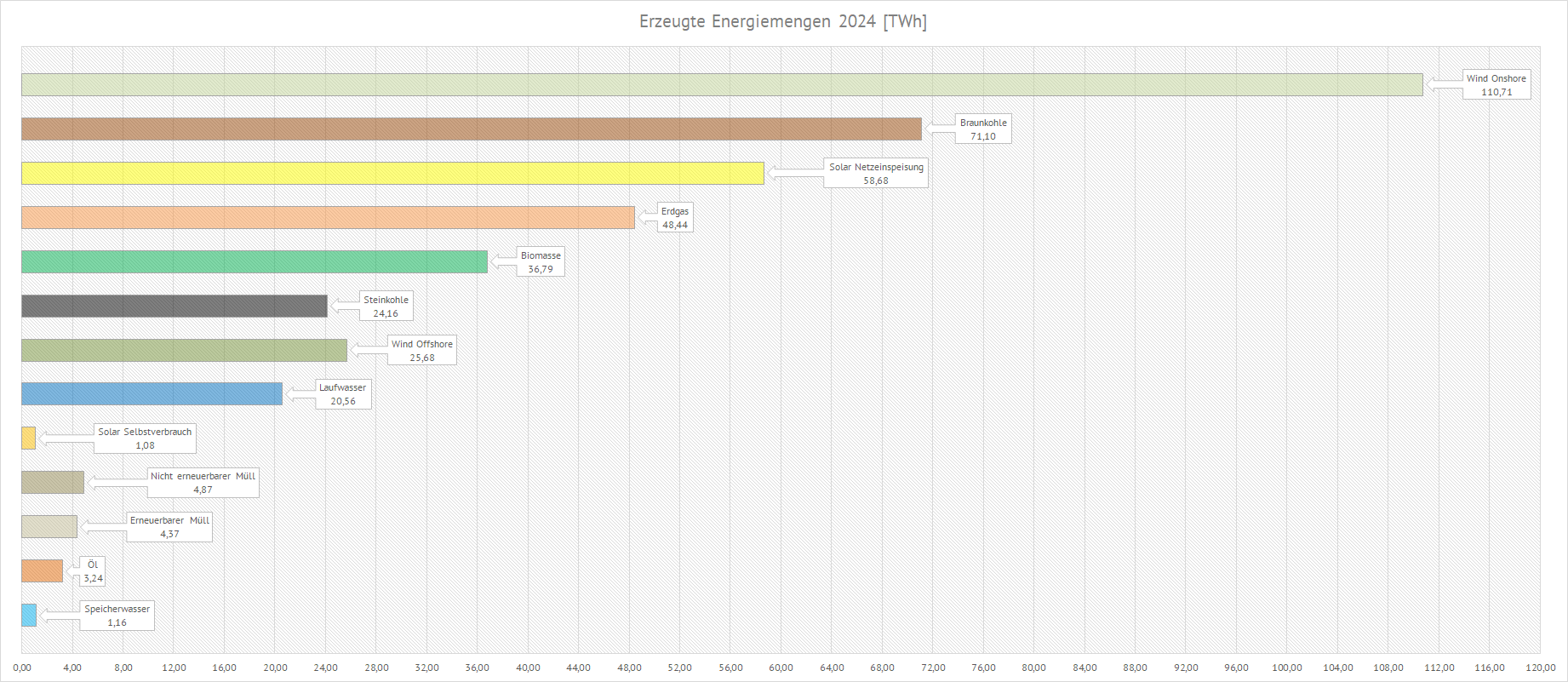

| Anteil der relevanten Energieträger an der akkumulierten Stromproduktion [TWh] im Jahr 2024 | ||||||||||||||||||||||||||

| Erläuterung | ||||||||||||||||||||||||||

| Vom 01. Januar 2024 bis heute wurde durch die in Deutschland an Land errichteten Windkraftanlagen eine Energiemenge von 110,71 TWh produziert. | ||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

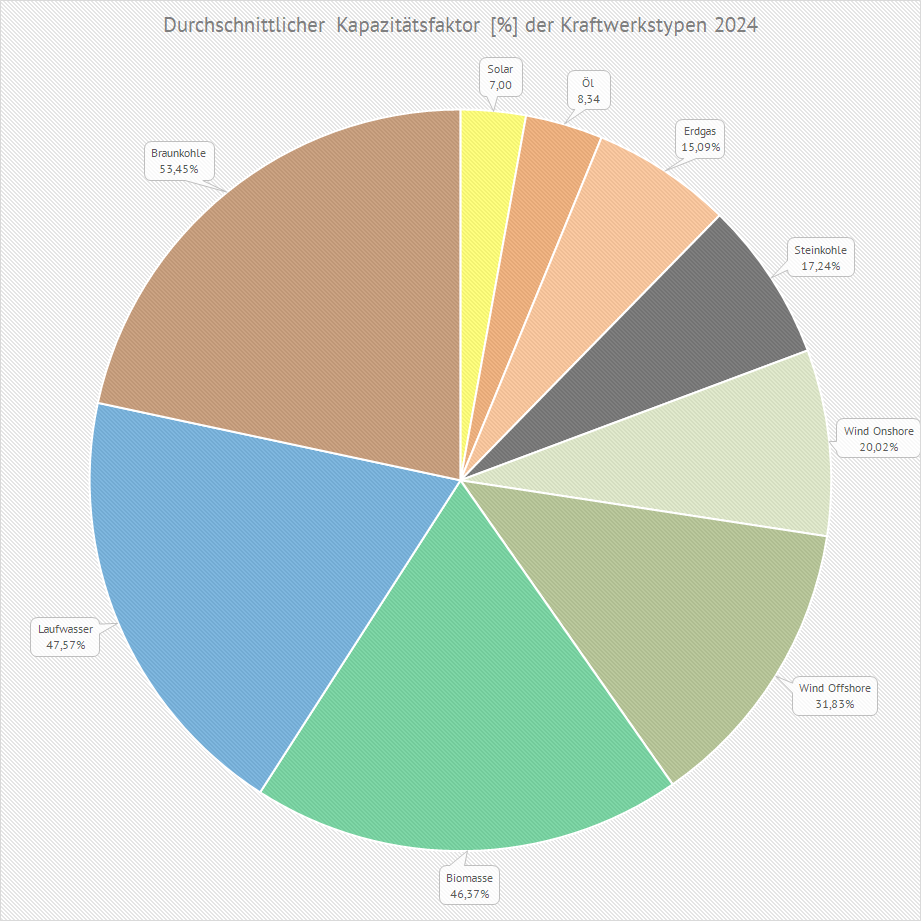

| Kapazitätsfaktoren der jeweiligen Kraftwerkstypen im Jahr 2015 und im Jahr 2024 | ||||||||||||||||||||||||||

| Erläuterung | ||||||||||||||||||||||||||

| Vom 01. Januar 2024 bis heute produzierten die in Deutschland an Land errichteten Windkraftanlagen den Strom mit einem Kapazitätsfaktor von 20,02 %. Der hier gezeigte Kapazitätsfaktor (auch Erntegrad oder Erntefaktor genannt) errechnet sich zu CF = (Bisher im aktuellen Jahr produzierte Energiemenge / Bisher im aktuellen Jahr installierte Leistung) / Bisher im aktuellen Jahr abgelaufenen Stunden) x 100 %. Je höher der Kapazitätsfaktor, desto ausglasteter und umso wirtschaftlicher arbeitet die Anlage auf Jahressicht. Würde ein Kraftwerkstyp 8760 Stunden im Jahr mit seiner installierten Nennleistung Strom produzieren (Volllast), hätte dieser Kraftwerkstyp einen Kapazitätsfaktor von 100 %. Das wäre technisch und ökonomisch das Optimum. In die Nähe dieses Optimums kommen nur die konstant durchlaufenden Kraftwerke wie beispielsweise die Biomassekraftwerke und insbesondere die im April 2023 vom Netz genommenen Kernkraftwerke. | ||||||||||||||||||||||||||

| [Rechenbeispiel] | ||||||||||||||||||||||||||

| Im Jahr 2015 betrug die gesamte an Land installierte PV-Leistung 39,2 GW. Im selben Jahr produzierten all diese Solarkraftwerke mit der installierten elektrischen Leistung von 39,2 GW eine elektrische Energiemenge von 41470 GWh. 41470 GWh geteilt durch 39,2 GW ergeben 1057,91 Volllastzeitstunden. Diese 1057,91 Volllastzeitstunden bezogen auf das Jahresstundenmittel von 8760 h multipliziert mit 100 % ergibt einen ganzjährigen Effizienzgrad von 12,077 %. | ||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

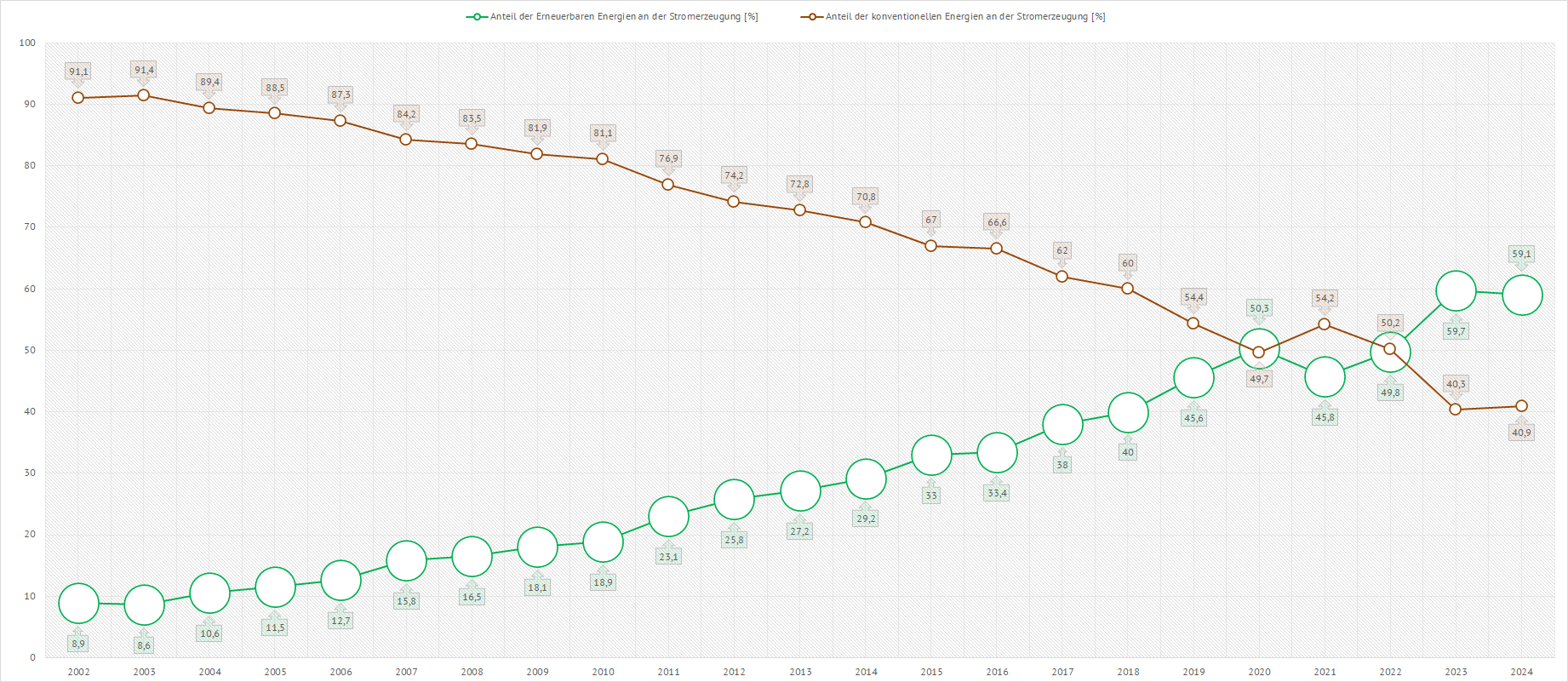

| Prozentualer Anteil der Erneuerbaren Energien an der Stromproduktion | ||||||||||||||||||||||||||

| [Quelle: energy-charts] | ||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

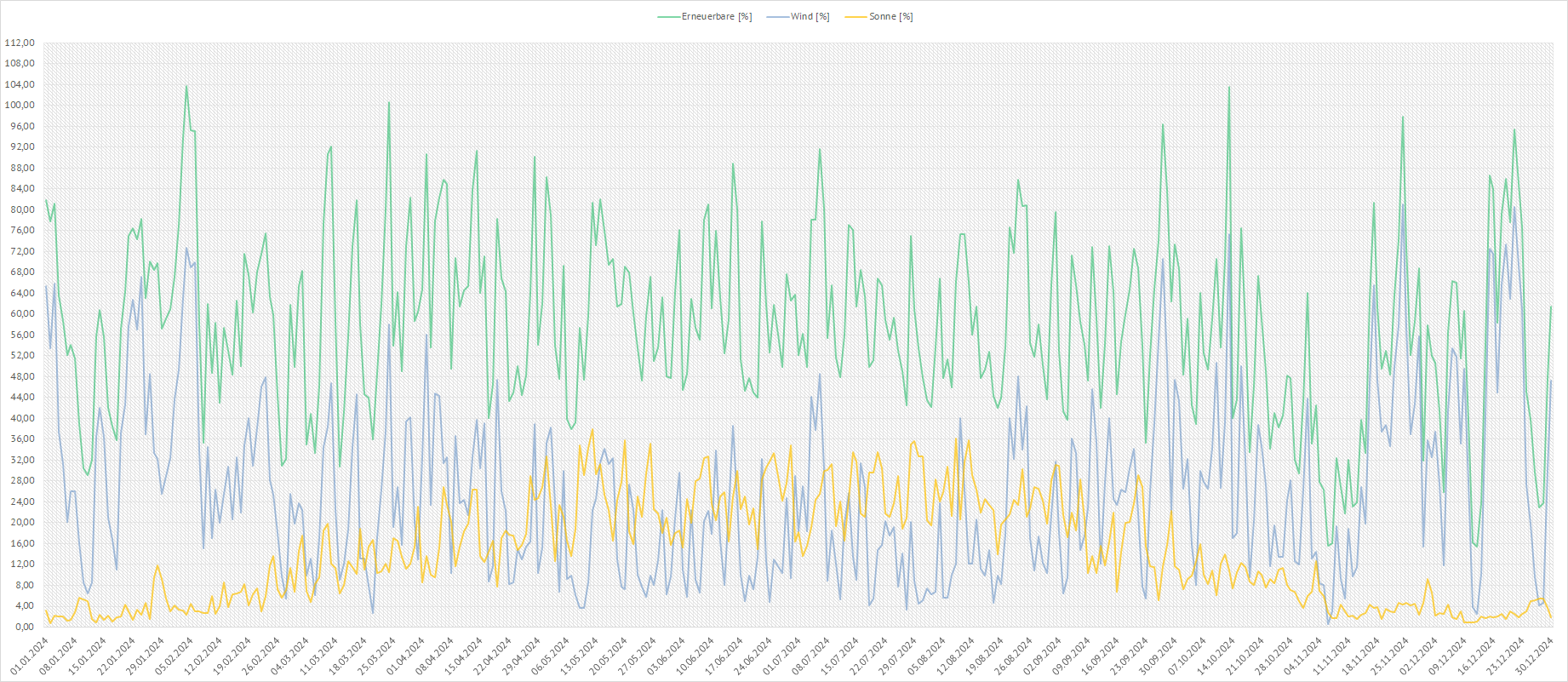

| Tagesaktueller prozentualer Anteil der Wind- und Sonnenenergie [%] an der Energieerzeugung im Jahr 2024 in Deutschland | ||||||||||||||||||||||||||

| [Quelle: energy-charts] | ||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

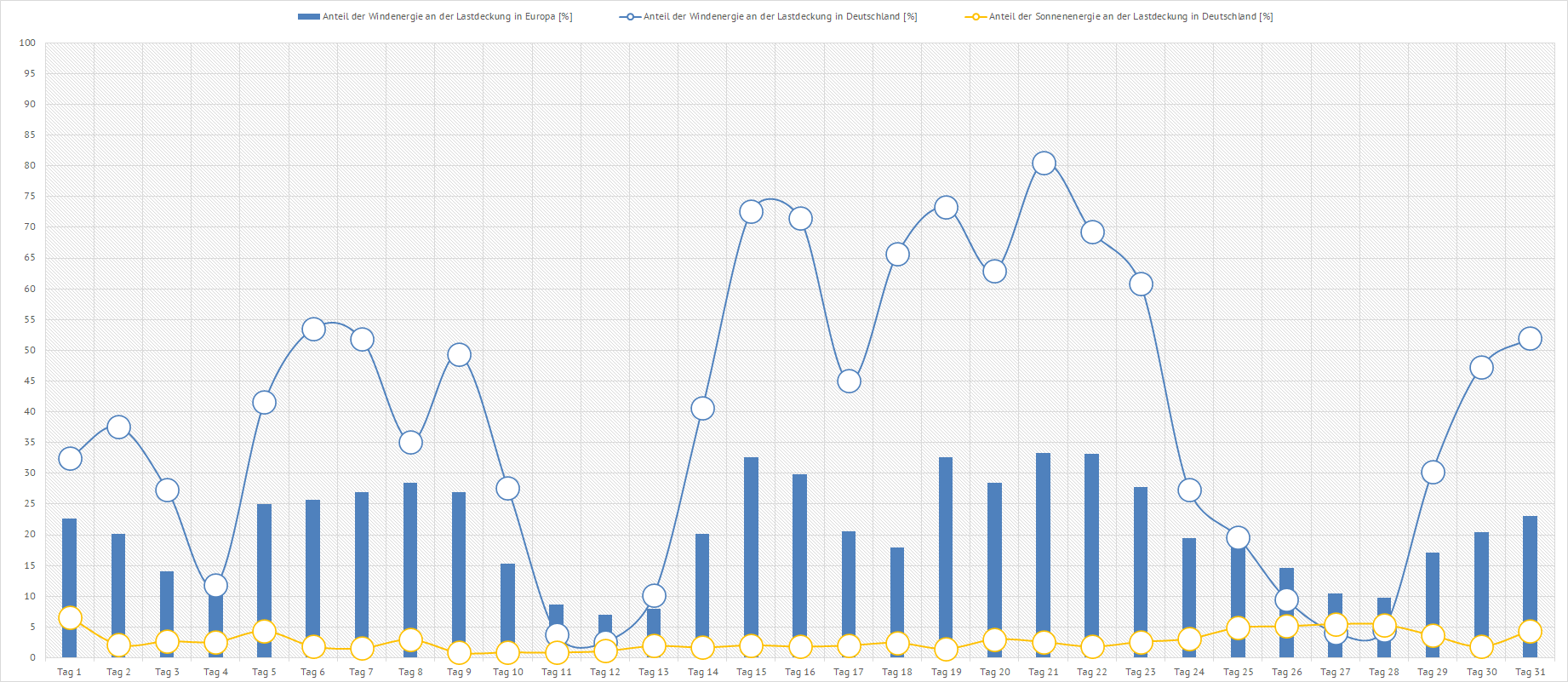

| Tagesaktueller prozentualer Anteil der Wind- und Sonnenenergie [%] an der Lastdeckung in Europa und in Deutschland im aktuellen Monat | ||||||||||||||||||||||||||

| [Quelle: windeurope.org energy-charts] | ||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

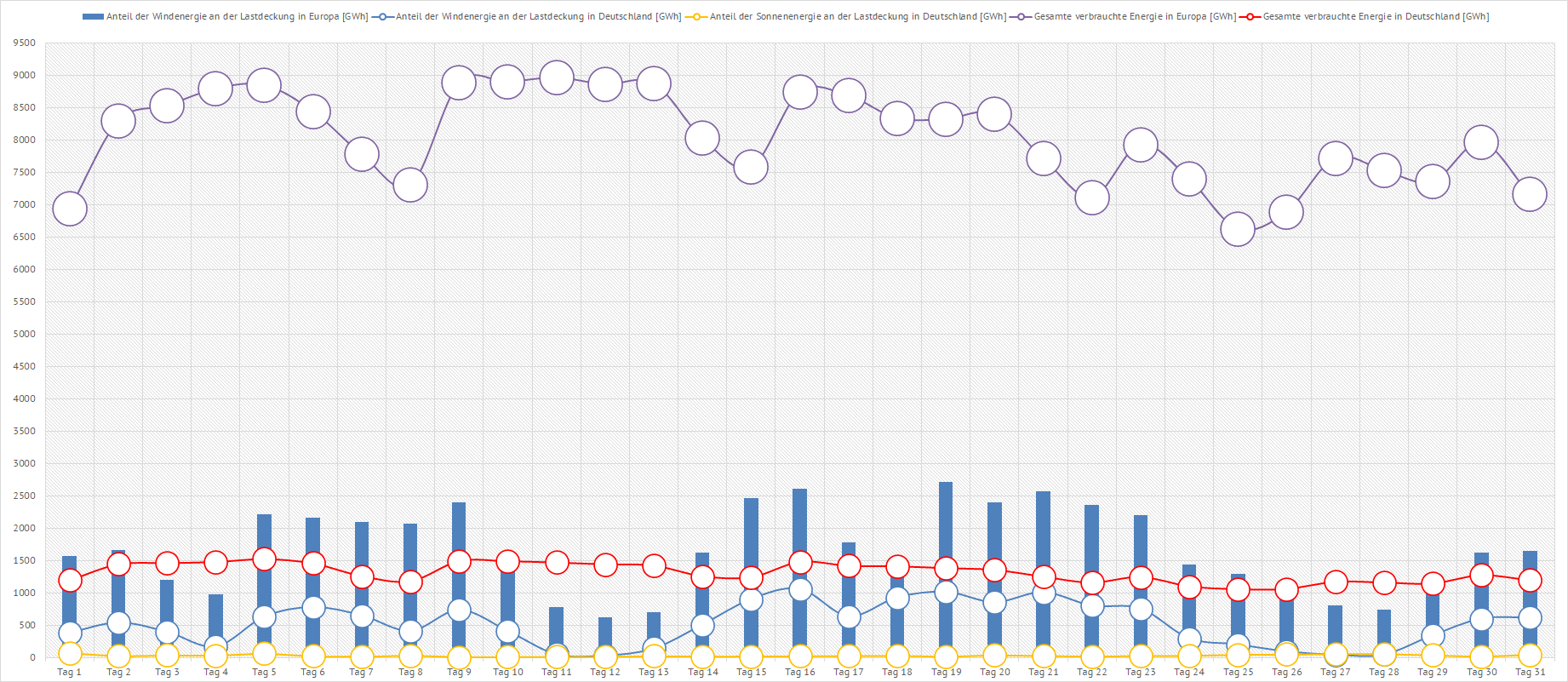

| Tagesaktueller absoluter Anteil der Wind- und Sonnenenergie [GWh] an der Lastdeckung [GWh] in Europa und in Deutschland im aktuellen Monat | ||||||||||||||||||||||||||

| [Quelle: windeurope.org energy-charts] | ||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

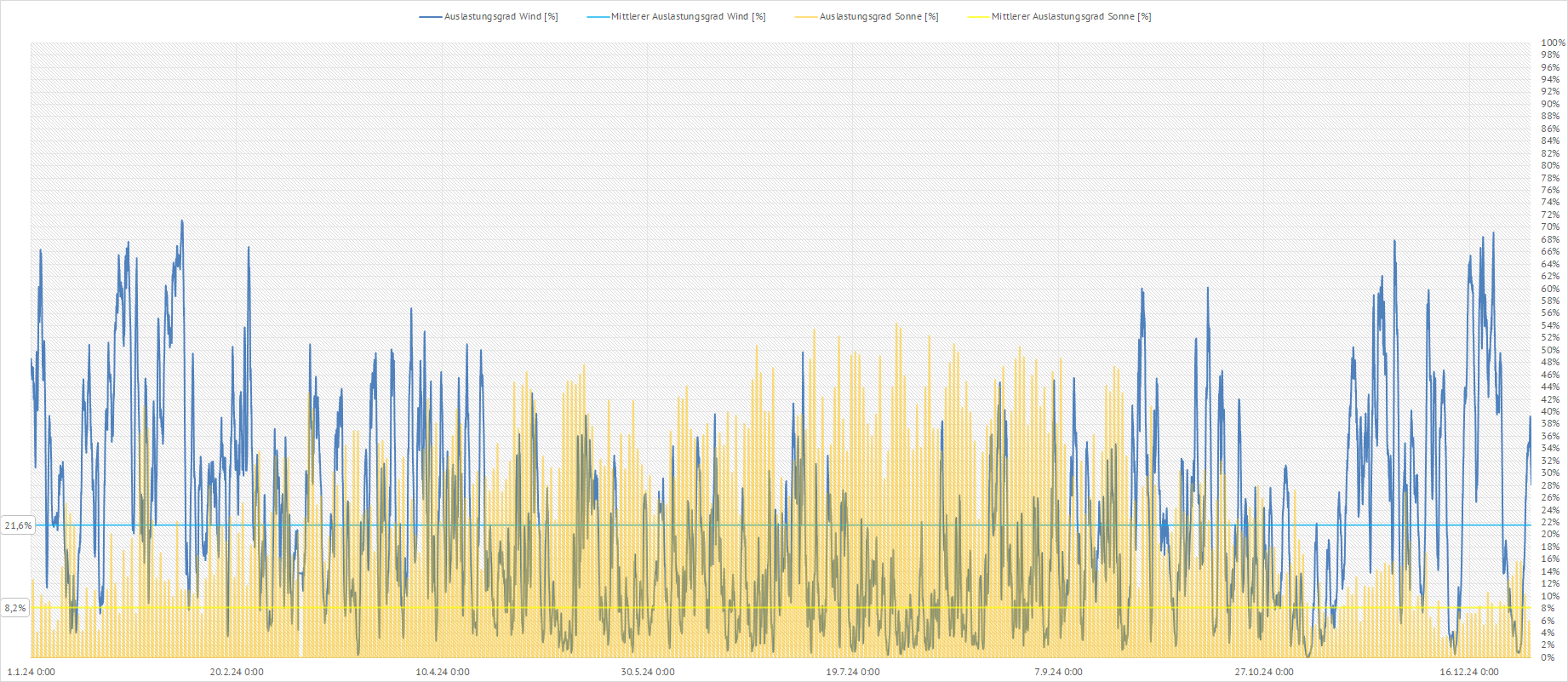

| (Mittlerer) Auslastungsgrad der installierten Wind- und Solarkraftwerke im Jahr 2024 | ||||||||||||||||||||||||||

| Erläuterung | ||||||||||||||||||||||||||

| Der Auslastungsgrad berechnet sich aus dem

Viertelstundenwert der erzeugten Leistung der jeweiligen Kraftwerksart

geteilt durch die gesamte installierte Leistung der jeweiligen

Kraftwerksart multipliziert mit 100 %. Der mittlere Auslastungsgrad der

Kraftwerksart ergibt sich aus dem arithmetischen Mittelwert über alle

vorhandenen Viertelstundenwerte des berechneten Auslastungsgrades der

jeweiligen Kraftwerksart geteilt durch die gesamte installierte Leistung der jeweiligen