| Stromsituation | ||||||||||||||||||||||||

| [Netzengpassmanagement] | ||||||||||||||||||||||||

| Redispatchmaßnahmen der Übertragungsnetzbetreiber | ||||||||||||||||||||||||

| Erläuterung | ||||||||||||||||||||||||

|

Redispatch ist das von den Übertragungsnetzbetreibern (ÜNB) veranlasste

tagesaktuelle Abweichen von dem am Vortag festgelegten Fahrplan (Dispatch)

für den Kraftwerkspark in Deutschland bzw. in Europa. Eine Fahrplanänderung

(Redispatch) ist immer dann notwendig, wenn die ÜNB aufgrund

tagesaktueller Lastflußberechnungen feststellen, dass es in der

vorliegenden Netzinfrastruktur zu Engpässen in der Stromversorgung

und/oder zu Überlastungen von Betriebsmitteln in der Netzstruktur kommen

wird. Entsprechend den daraus resultierenden Erfordernissen werden die

Kraftwerksbetreiber von den ÜNB angewiesen, ihren am Vortag festgelegten

Fahrplan zu verlassen um am Anfang eines sogenannten Netzengpasses die

Leistung zu reduzieren (oder zu erhöhen) um dann gleichzeitig am Ende des

Netzengpasses die Leistung zu erhöhen (oder zu reduzieren). Damit soll die

(europaweite) Versorgungssicherheit gewährleistet und Überlastungen von

Betriebsmitteln vermieden werden. Die Änderung der eigentlich am Vortag

vorgesehenen Lastflüsse geschieht dann sowohl innerhalb von Deutschland

als auch grenzüberschreitend. Reichen die getroffenen Redispatchmaßnahmen

nicht aus, bestehen weitere Maßnahmen zur Überlast- und Engpassvermeidung

in einem aktiven Lastmanagement mit einem vorgesehenen Lastabwurf

entsprechend der aktuellen Netzfrequenz bis hin zu kleinflächigen und

kurzfristigen Netztrennungen (Brownouts) um eine großflächige und

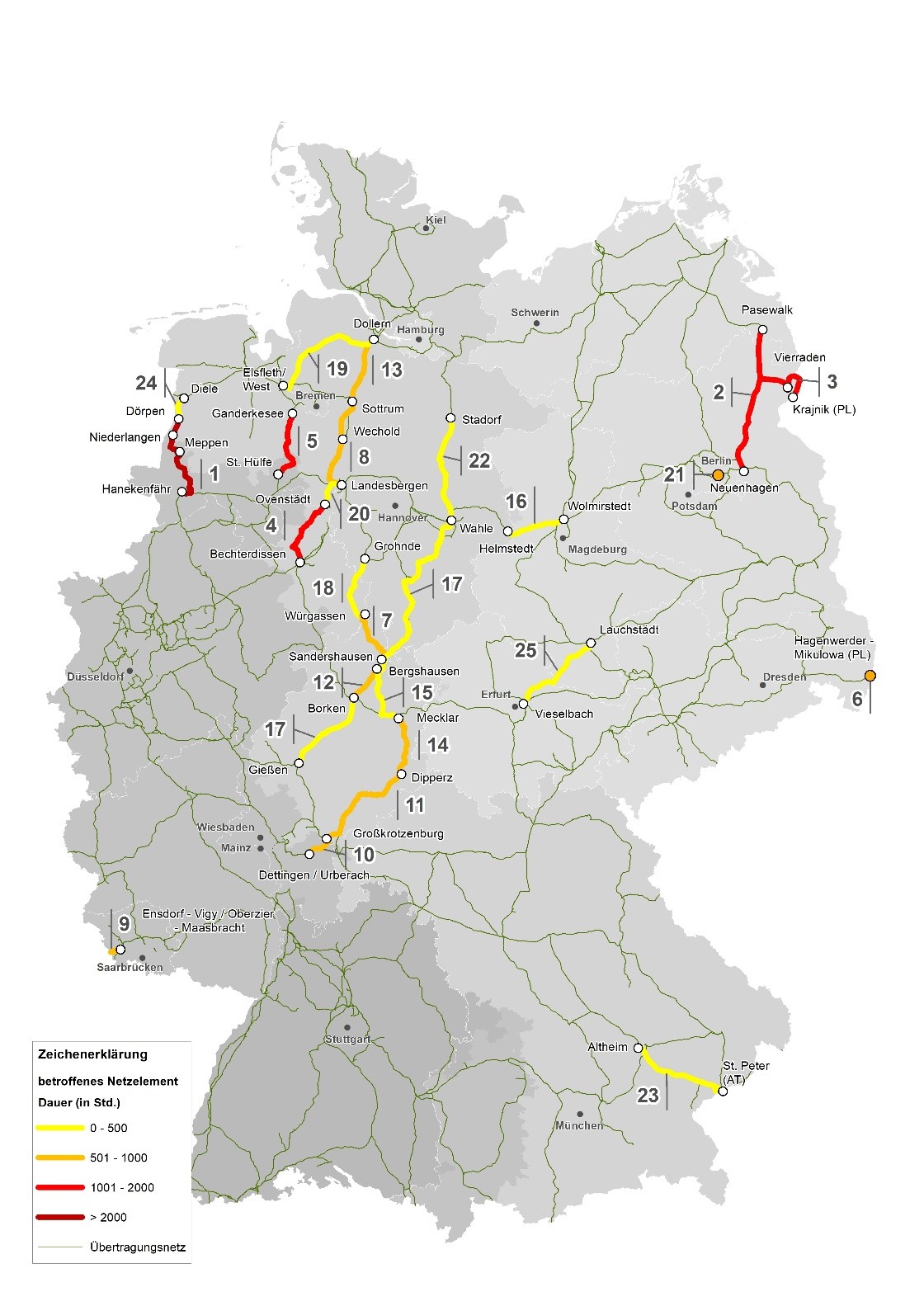

langanhaltende Netztrennung (Blackout) zu vermeiden. Ab dem 01. Oktober 2024 bis einschließlich 30. September 2025 gilt für positive Redispatchmaßnahmen ein Preis von 181,10 €/MWh und für negative Redispatchmaßnahmen ein Preis von 130,40 €/MWh. [Quelle: Übertragungsnetzbetreiber] Beim Redispatch 2.0 werden dezentrale Kraftwerksbetreiber ab einer Leistung von 100 kW sowie Betreiber von steuerbaren Wind- und Solarkraftwerken verpflichtet, am Redispatch teilzunehmen. Das gilt erstmalig auch für die Verteilnetzbetreiber (VNB). Das führt zu einem weiteren Anstieg von erforderlichen Redispatchmaßnahmen mit entsprechenden Kosten. Die kalkulatorischen Entschädigungssummen für die Betreiber von steuerbaren Wind- und Solarkraftwerken bei den dann angeordneten Redispatchmaßnahmen (nur Leistungsreduzierung bis hin zu Abschaltungen --> Einspeisemanagement) betragen aktuell 325,80 €/MWh. Müssen konventionelle Kraftwerke aus der Netzreserve an Redispatchmaßnahmen teilnehmen, werden die Betreiber mit 476,90 €/MWh entschädigt. All diese angeführten (kalkulatorischen) Redispatchkosten sind in den Netznutzungsentgelten enthalten und werden auf jeden einzelnen Stromkunden umgelegt. Im Jahr 2022 beliefen sich die Gesamtkosten aller Netzengpassmanagementmaßnahmen auf 4248 Millionen Euro. [Quelle: Bundesnetzagentur] [Weiterführende Infos: Energy-Charts] [Weiterführende Infos: KYON ENERGY] Die nachfolgende Karte zeigt die überlasteten Stromleitungen der Übertragungsnetzbetrieber im ersten Quartal 2024: |

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

| [Quelle: smard.de] | ||||||||||||||||||||||||

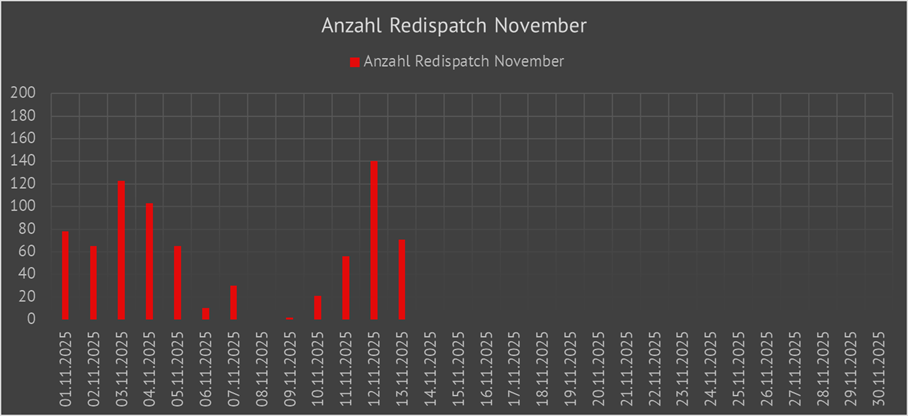

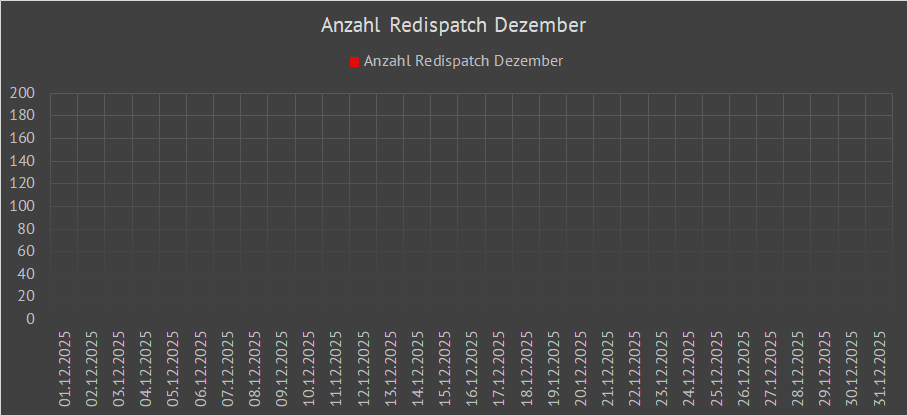

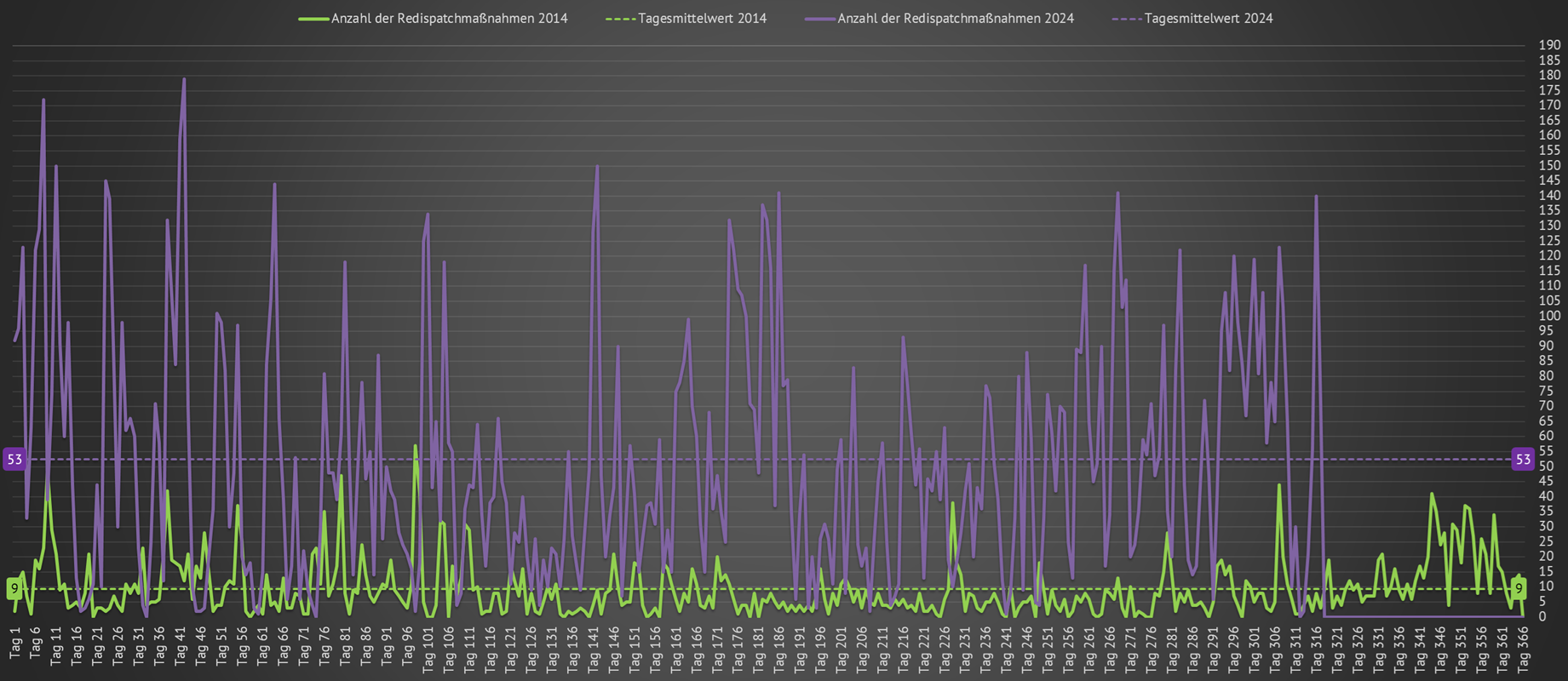

| Anzahl der täglich gestarteten Redispatchmaßnahmen der Übertragungsnetzbetreiber im Jahr 2025 | ||||||||||||||||||||||||

| Erläuterung | ||||||||||||||||||||||||

| Dargestellt ist die Anzahl der täglich im aktuellen Jahr von den Übertragungsnetzbetreibern veranlassten Redispatchmaßnahmen für die notwendige Netzstabilität. Es sind die Tage dargestellt, an denen eine Redispatchmaßnahme gestartet wurde. Im Vergleich ist die Anzahl der täglich gestarteten Redispatchmaßnahmen aus dem Jahr 2014 dargestellt. Es ist offensichtlich, dass die Anzahl der Maßnahmen deutlich geringer war. Im Mittel benötigten die Übertragungsnetzbetreiber im Jahr 2014 täglich nur 9 Netzeingriffe, im Jahr 2025 sind es im Mittel täglich 53 Netzeingriffe. | ||||||||||||||||||||||||

| [Quelle: netztransparenz.de] | ||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

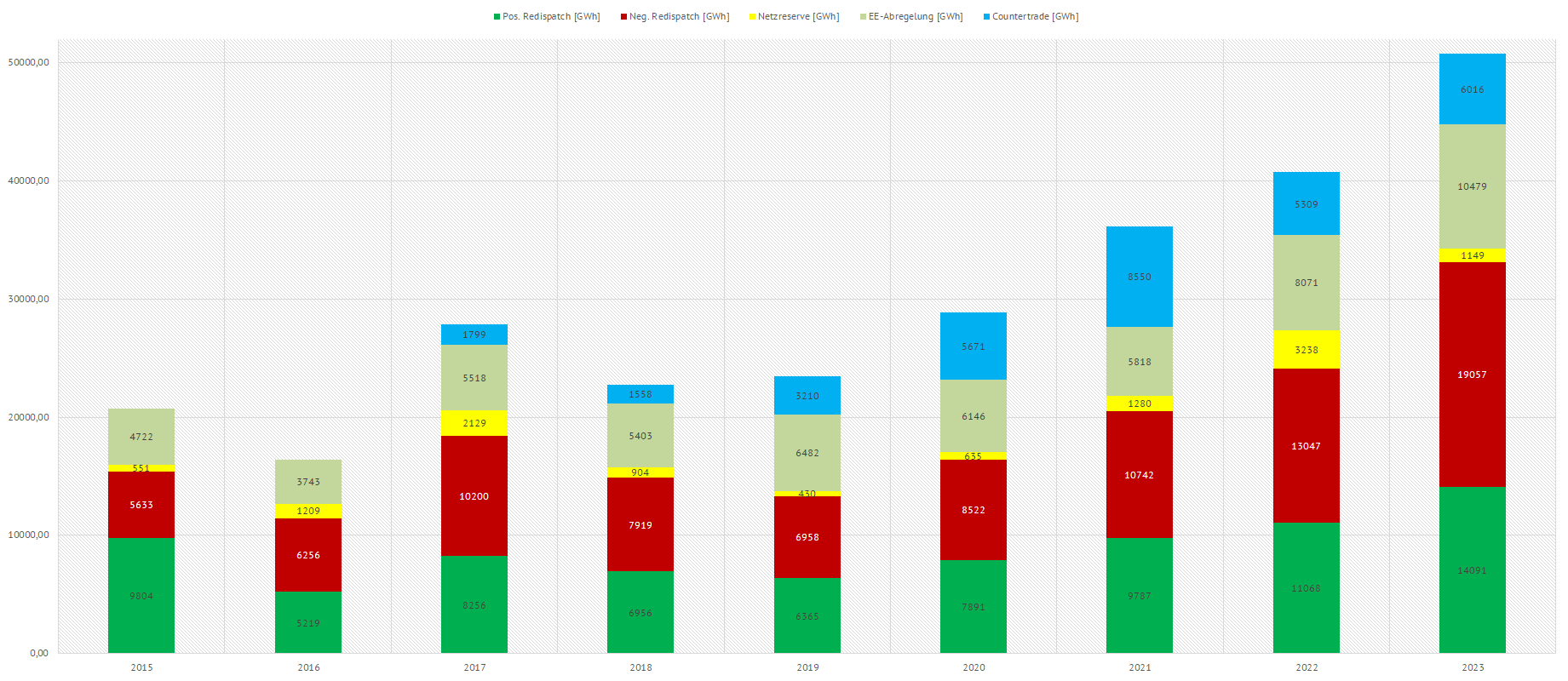

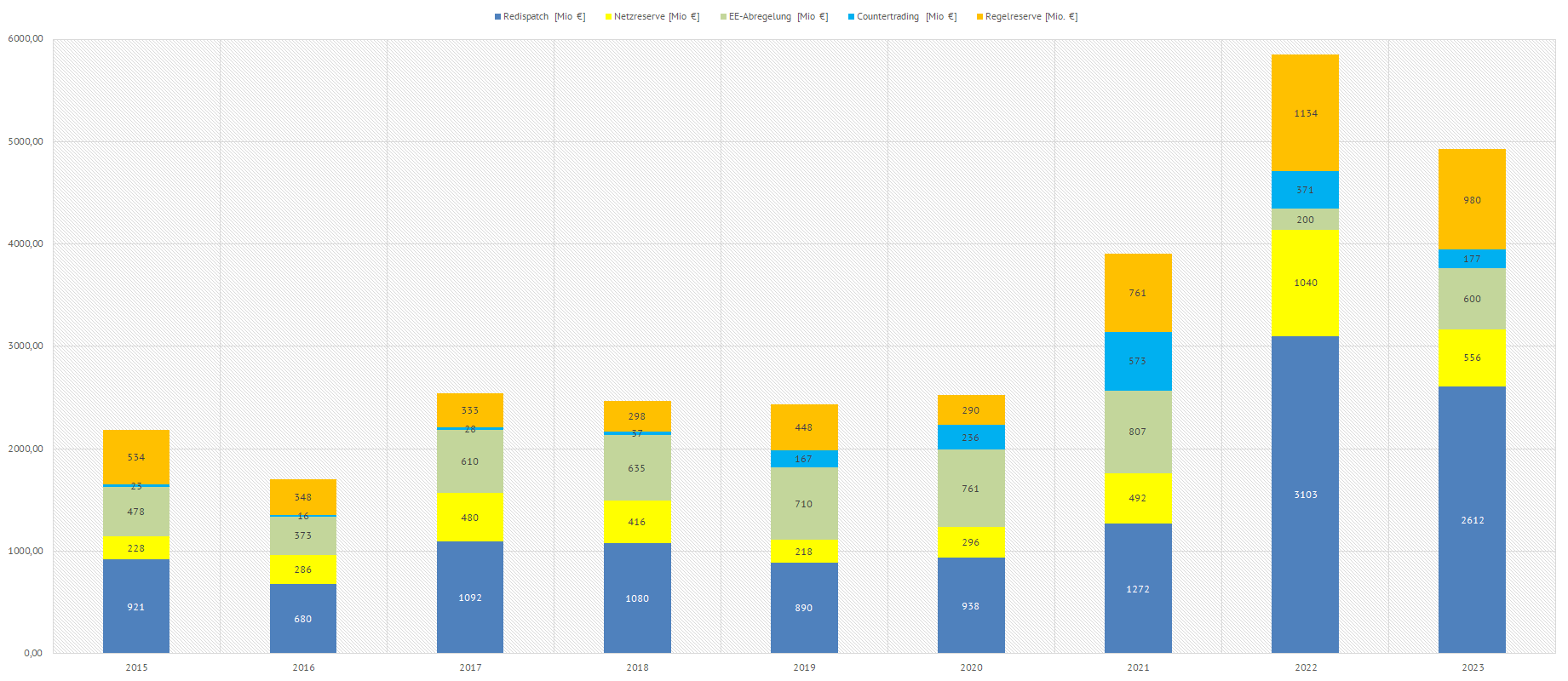

| Entwicklung der Netzengpassmanagementmaßnahmen von 2015 bis 2024 | ||||||||||||||||||||||||

| Erläuterung | ||||||||||||||||||||||||

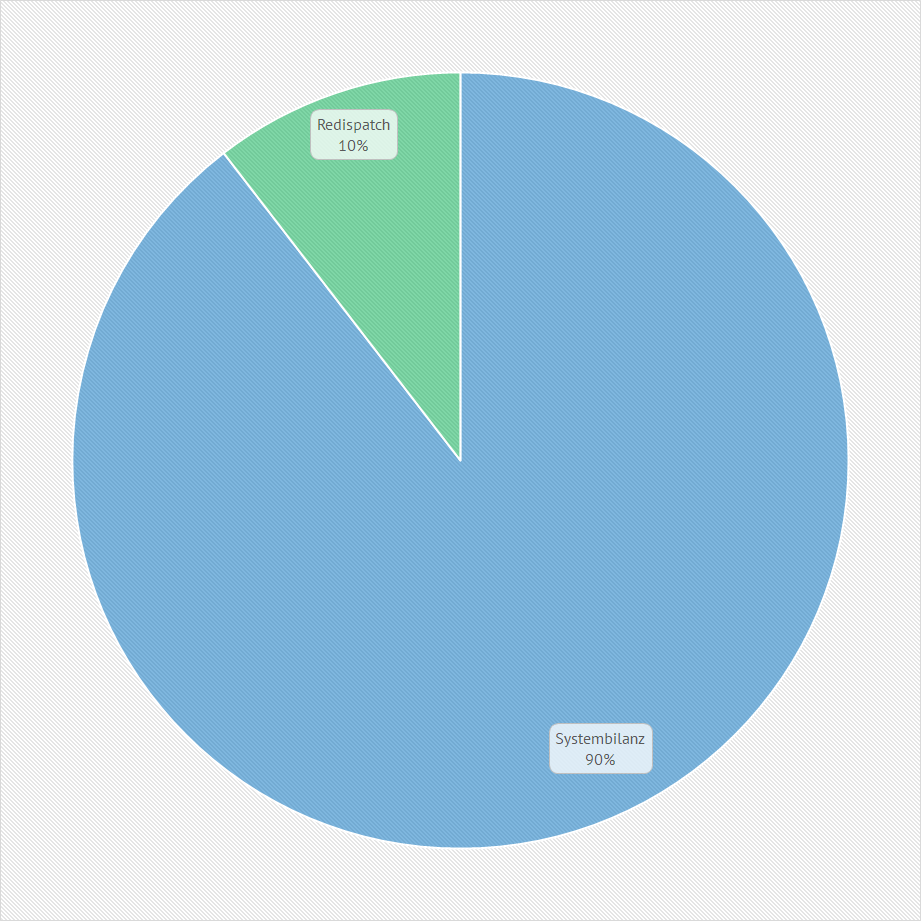

| Die nachfolgenden Grafiken zeigen die Entwicklung der Redispatcheingriffe sowie deren Kosten seit 2015 an. Es ist deutlich zu erkennen, dass der Umfang der notwendigen Netzengpassmanagementmaßnahmen seit dem Jahr 2018 stetig zunimmt. Die gesunkenen Kosten für diese Maßnahmen ab 2022 liegt vor allem an den gesunkenen Brennstoffkosten für die Anlagenbetreiber. Die in den Kostengrafiken dargestellte Regelreserve beinhaltet die Kosten für die eingestzte Regelenergie (Primär-, Sekundär- und Minutenregelleistung). Diese Regelleistung dient der Netzstabilität und hat in ihrem Umfang deutlich zugenommen. Die unteren Kreisdiagramme geben eine Schätzung zu den bisher durchgeführten Maßnahmen des Netzengpassmanagement im aktuellen Jahr an. |

||||||||||||||||||||||||

| [Quelle: netztransparenz.de entso-e smard.de] | ||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

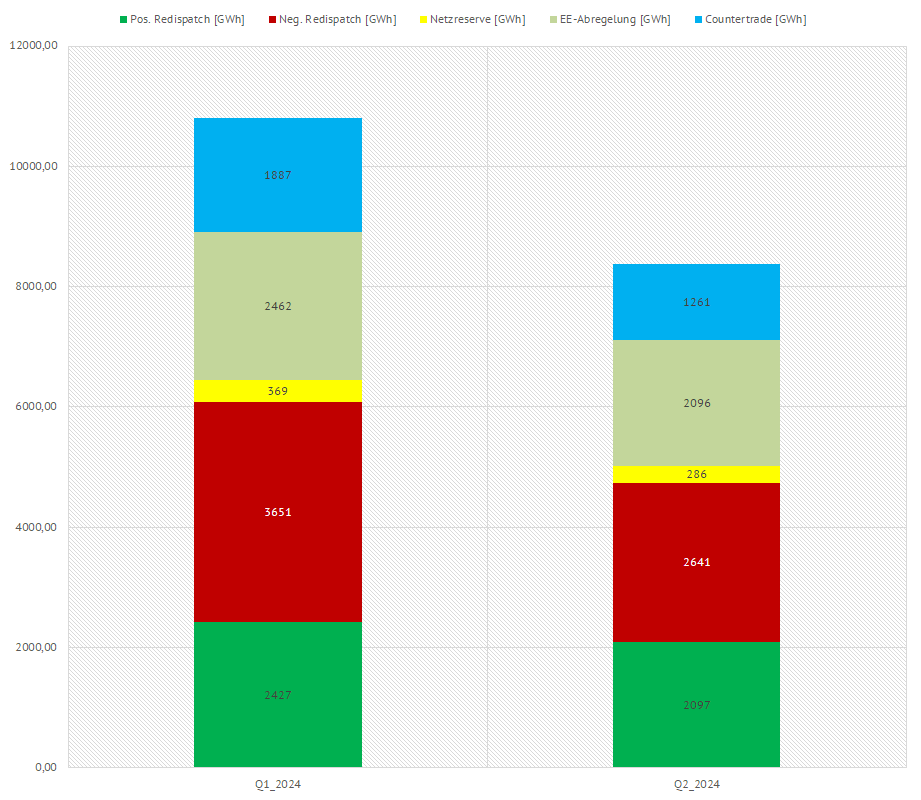

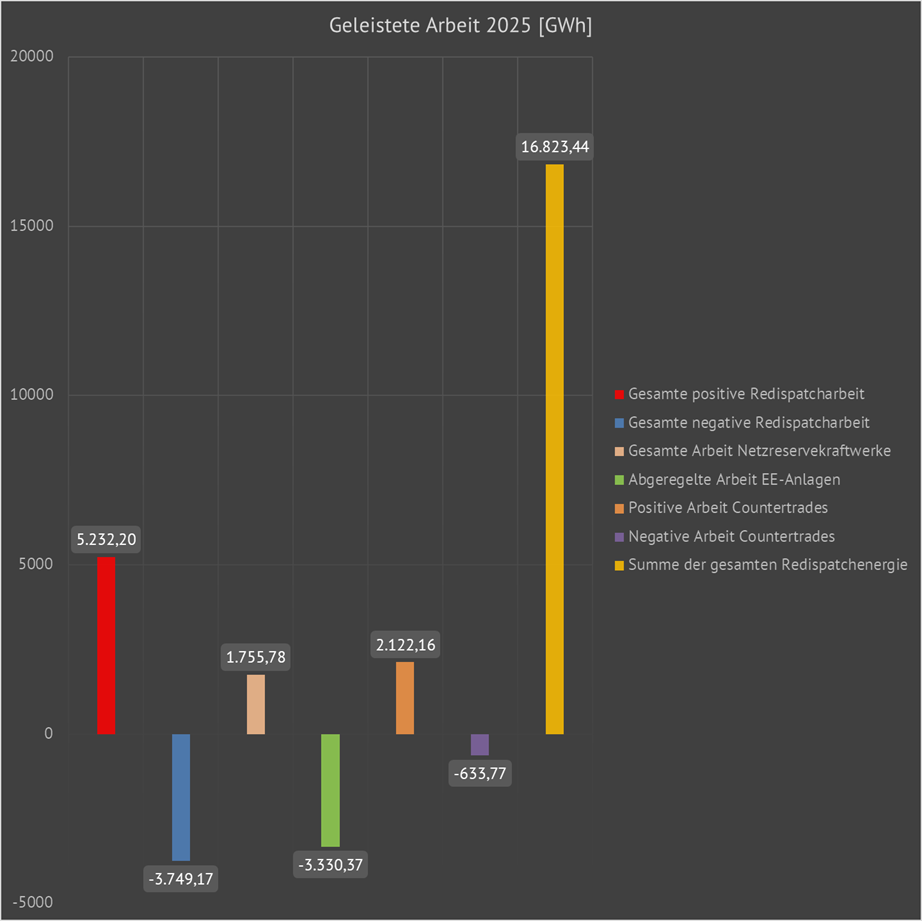

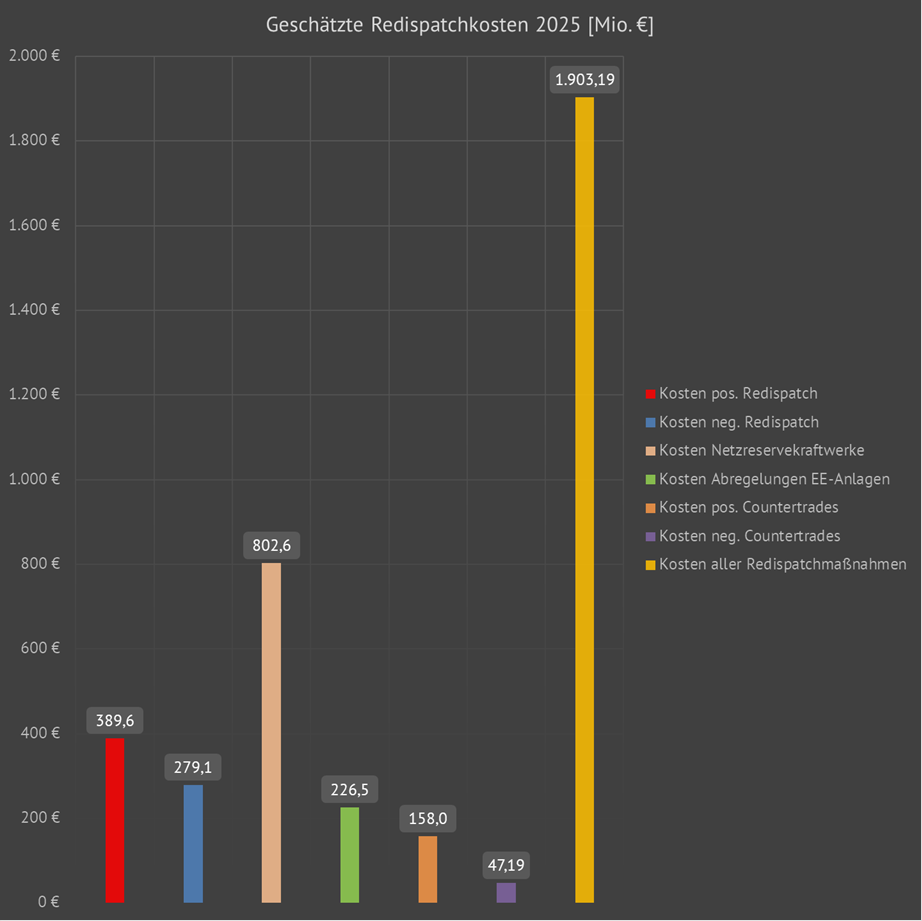

| Geschätze geleistete Redispatcharbeit und deren Kosten 2025 | ||||||||||||||||||||||||

| Erläuterung | ||||||||||||||||||||||||

Die nachfolgenden Grafiken zeigen die Aufteilung der geleistete Redispatcharbeit sowie die dafür entstandenen geschätzten Kosten an. |

||||||||||||||||||||||||

| [Quelle: netztransparenz.de entso-e smard.de] | ||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

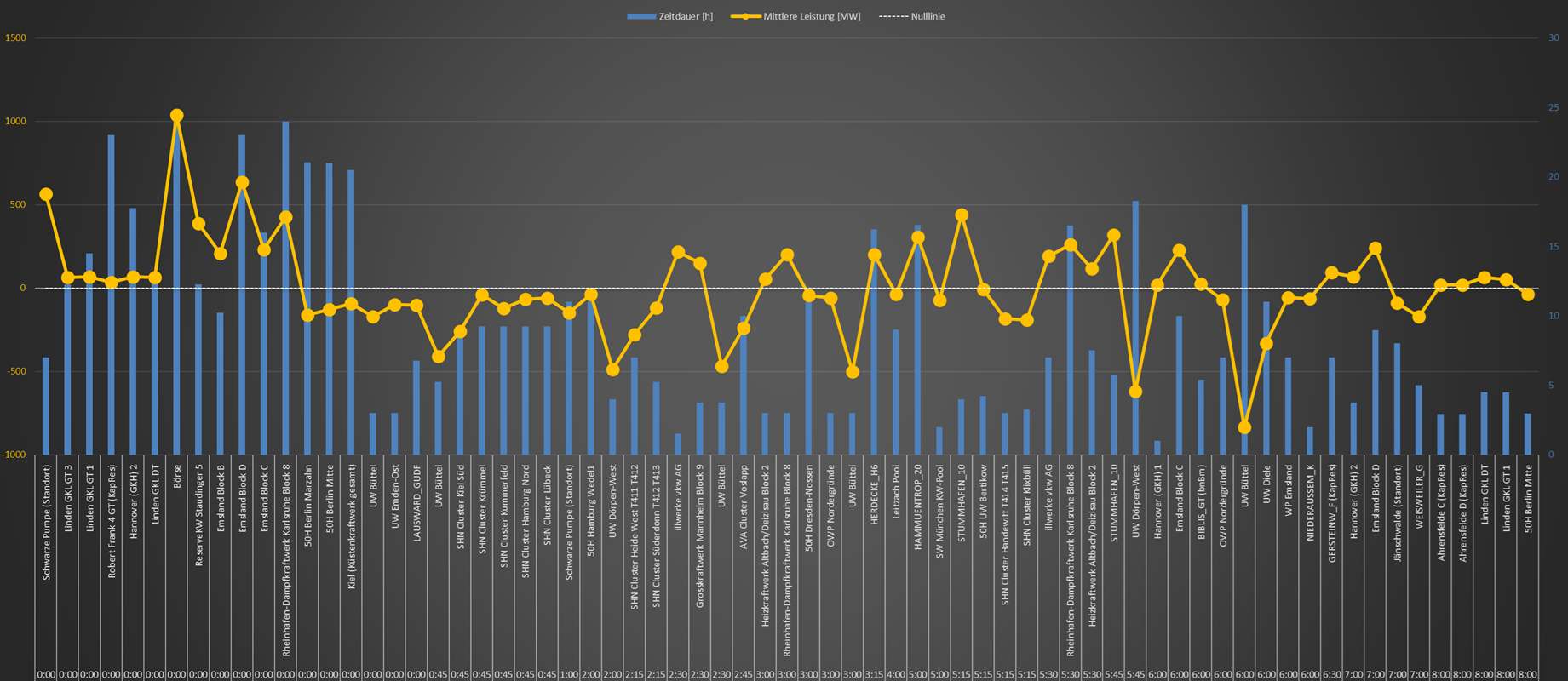

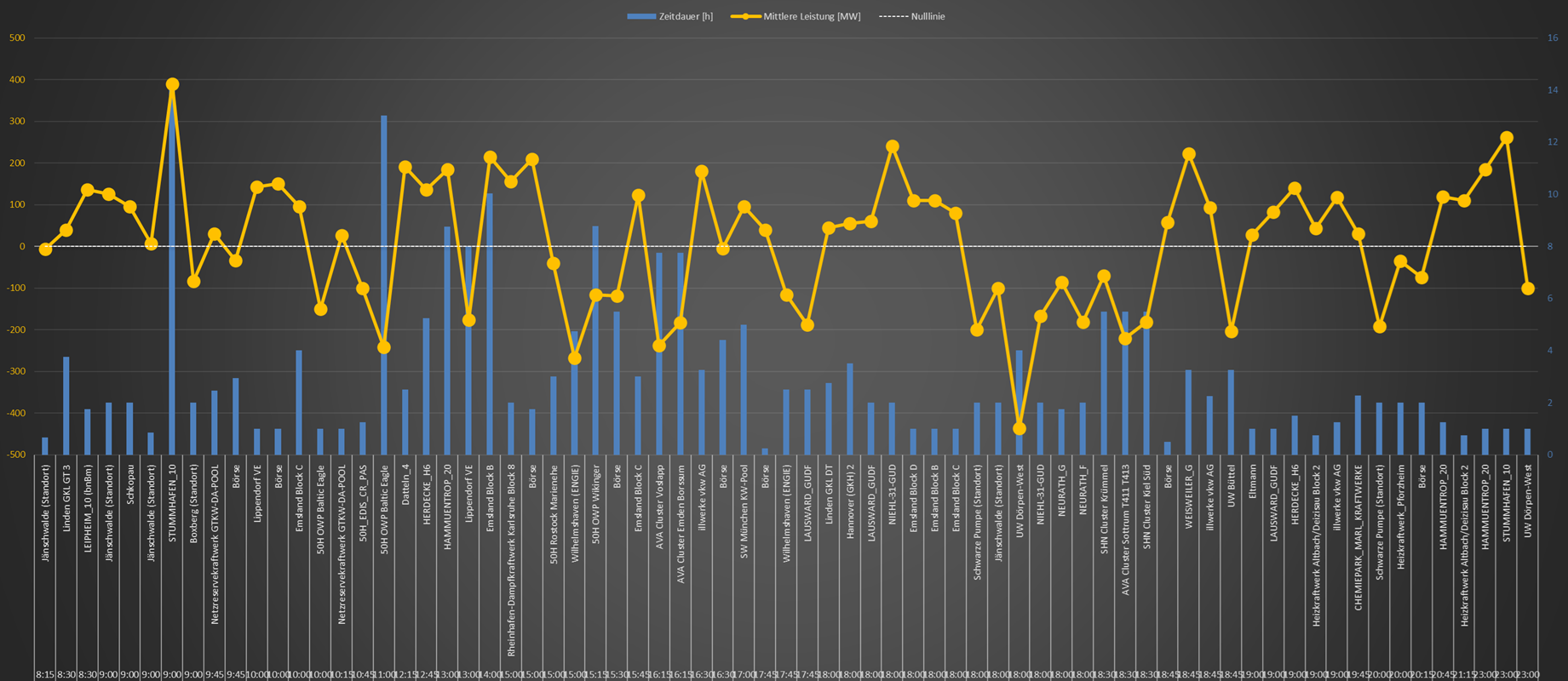

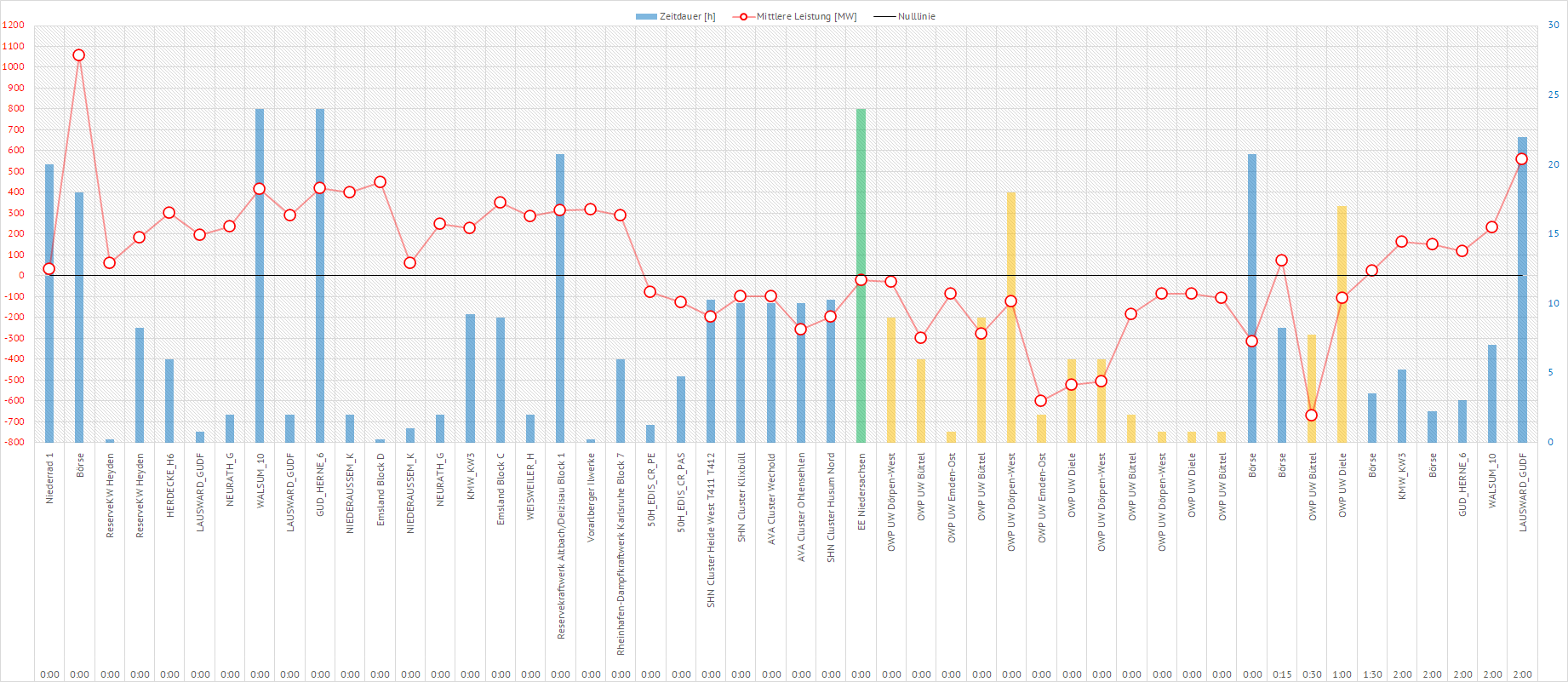

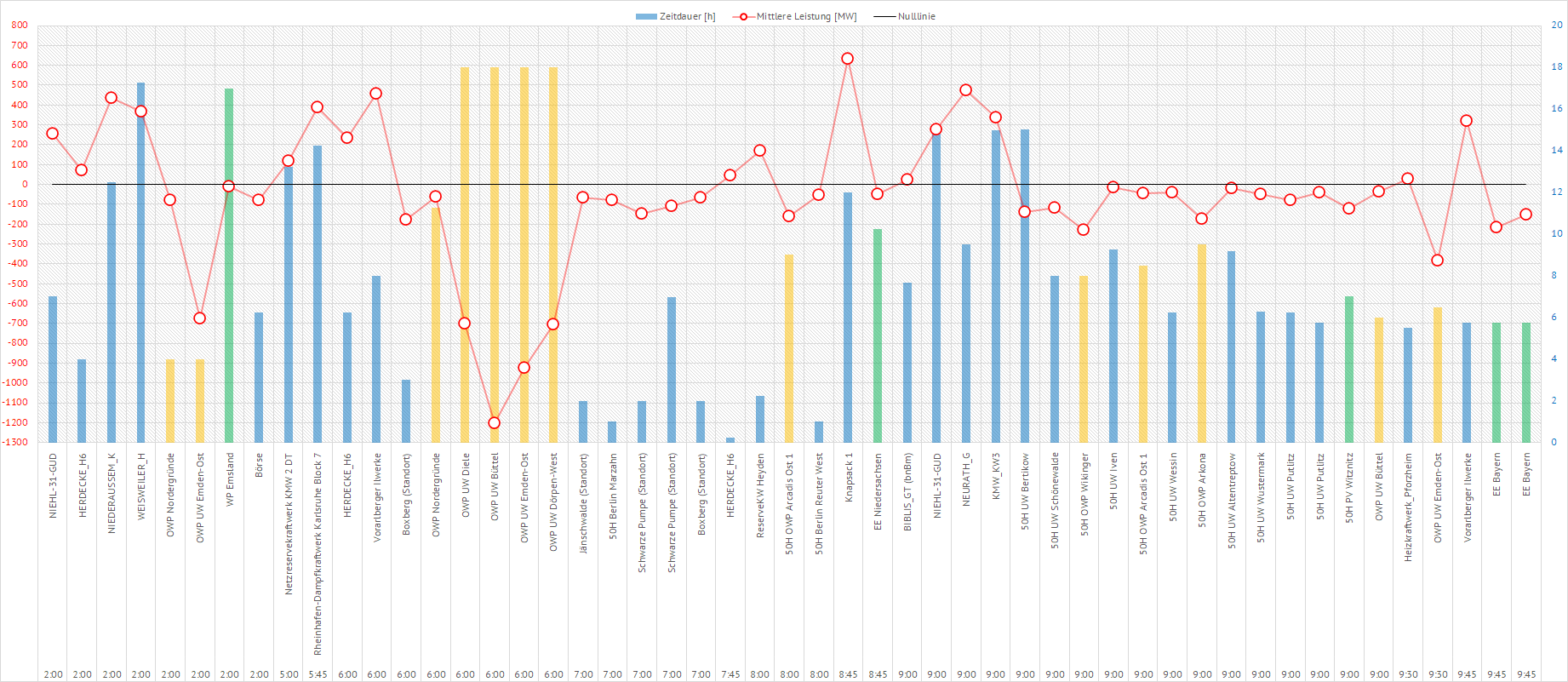

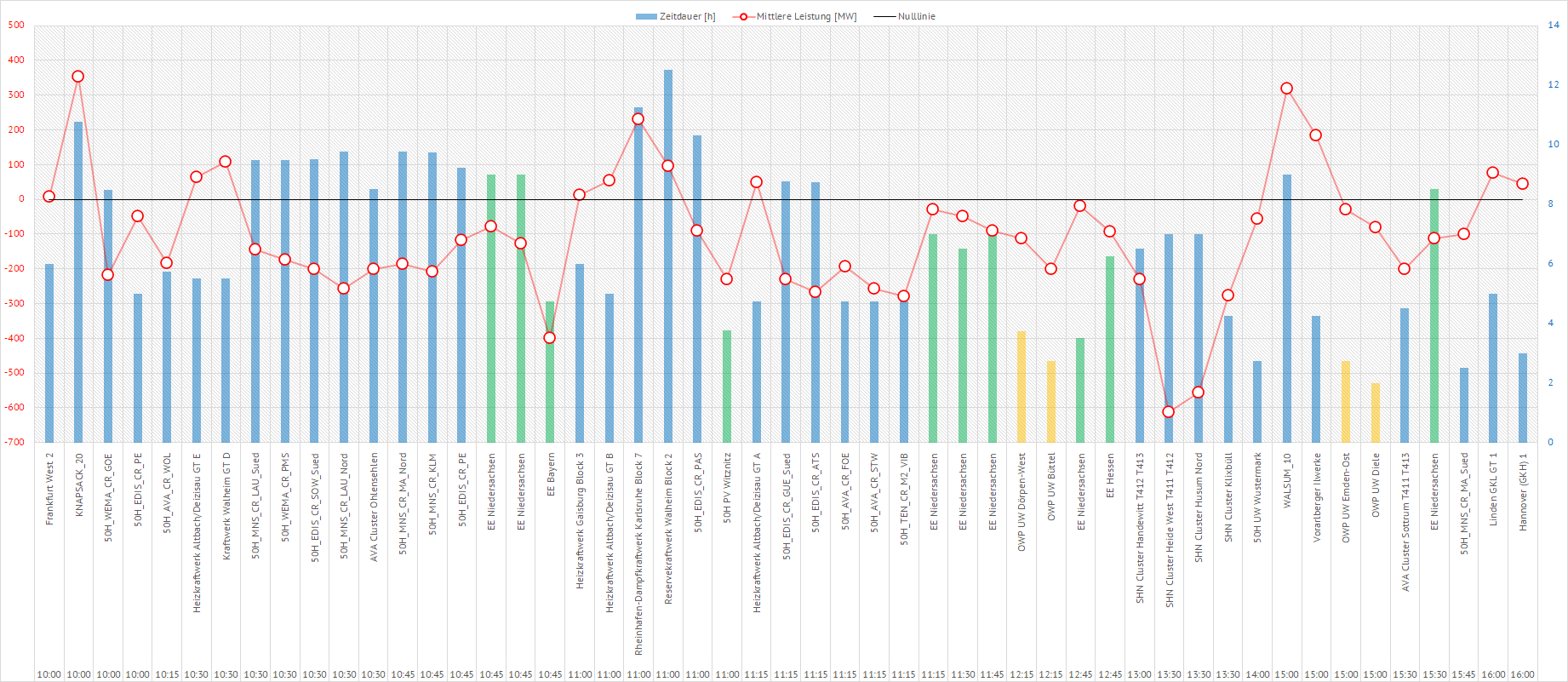

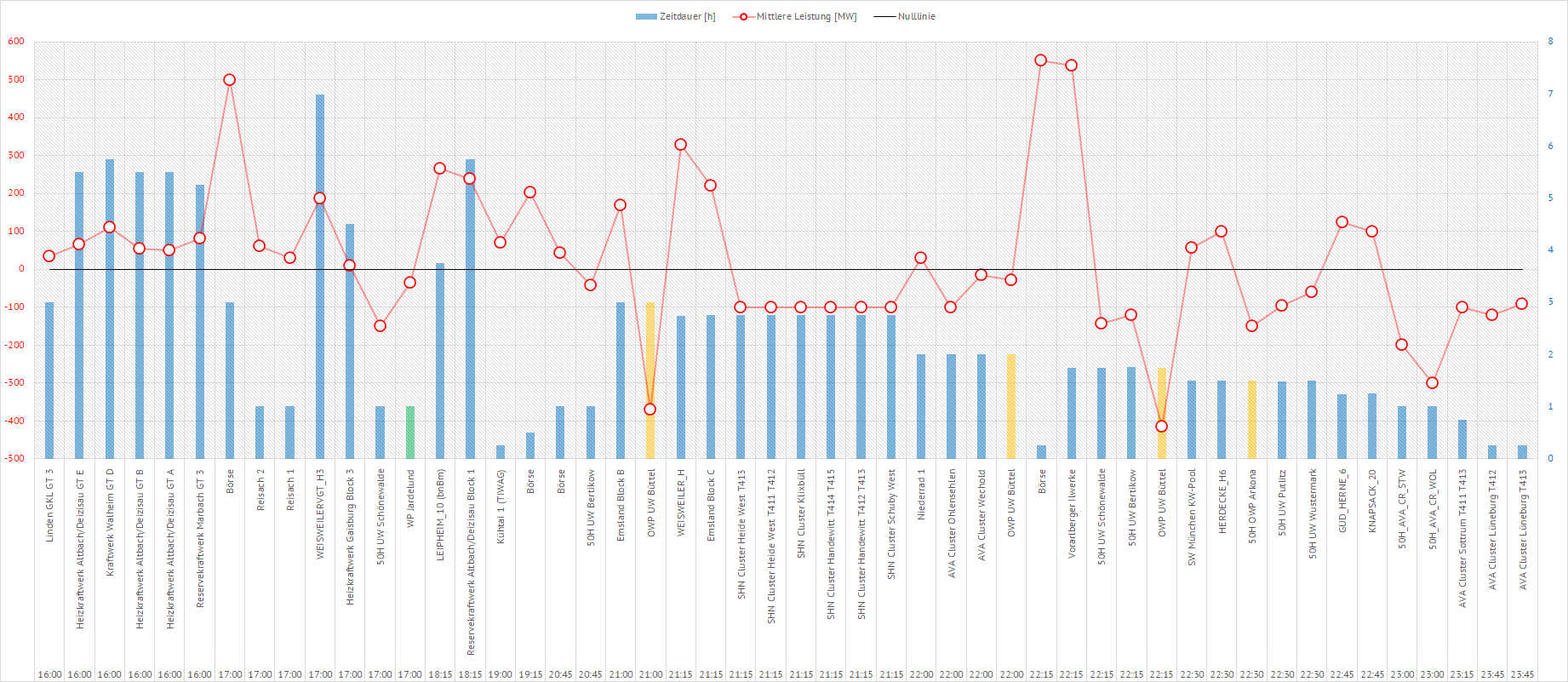

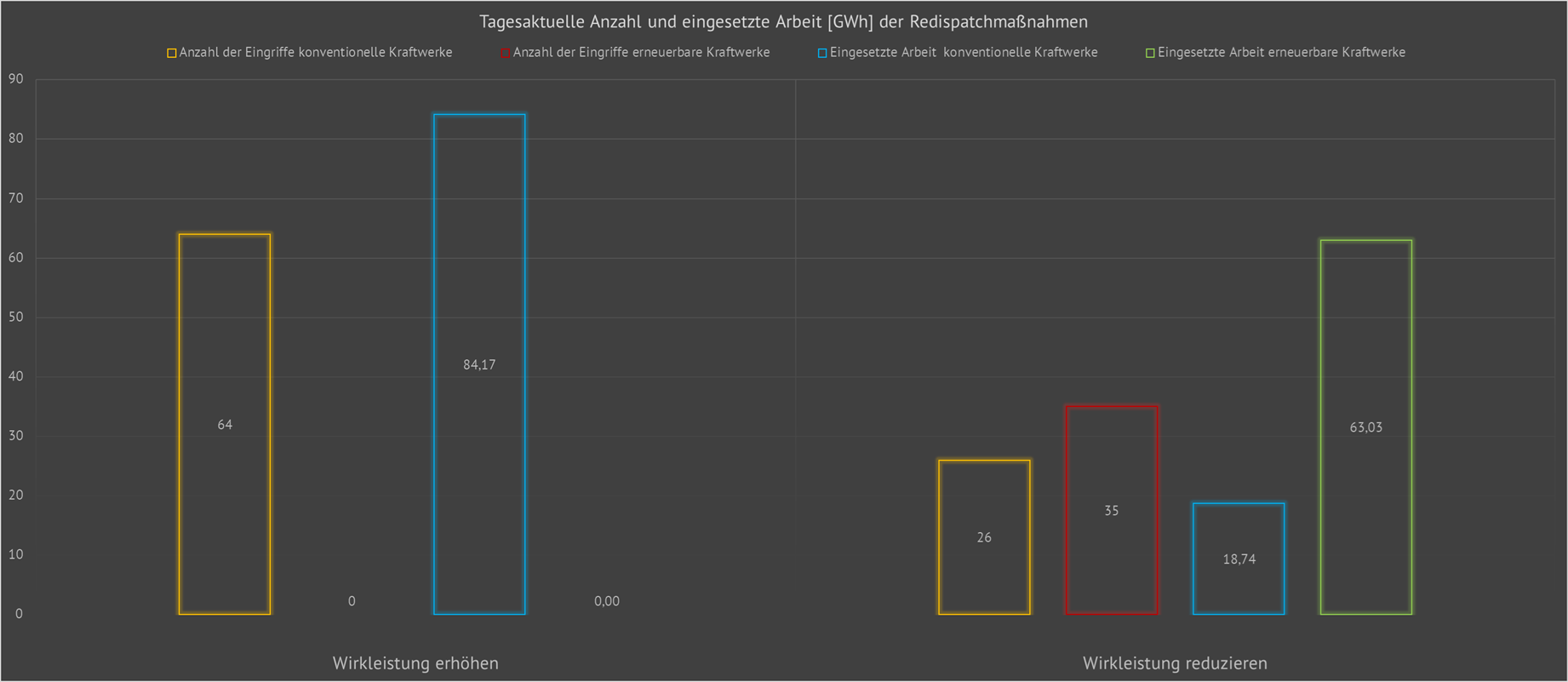

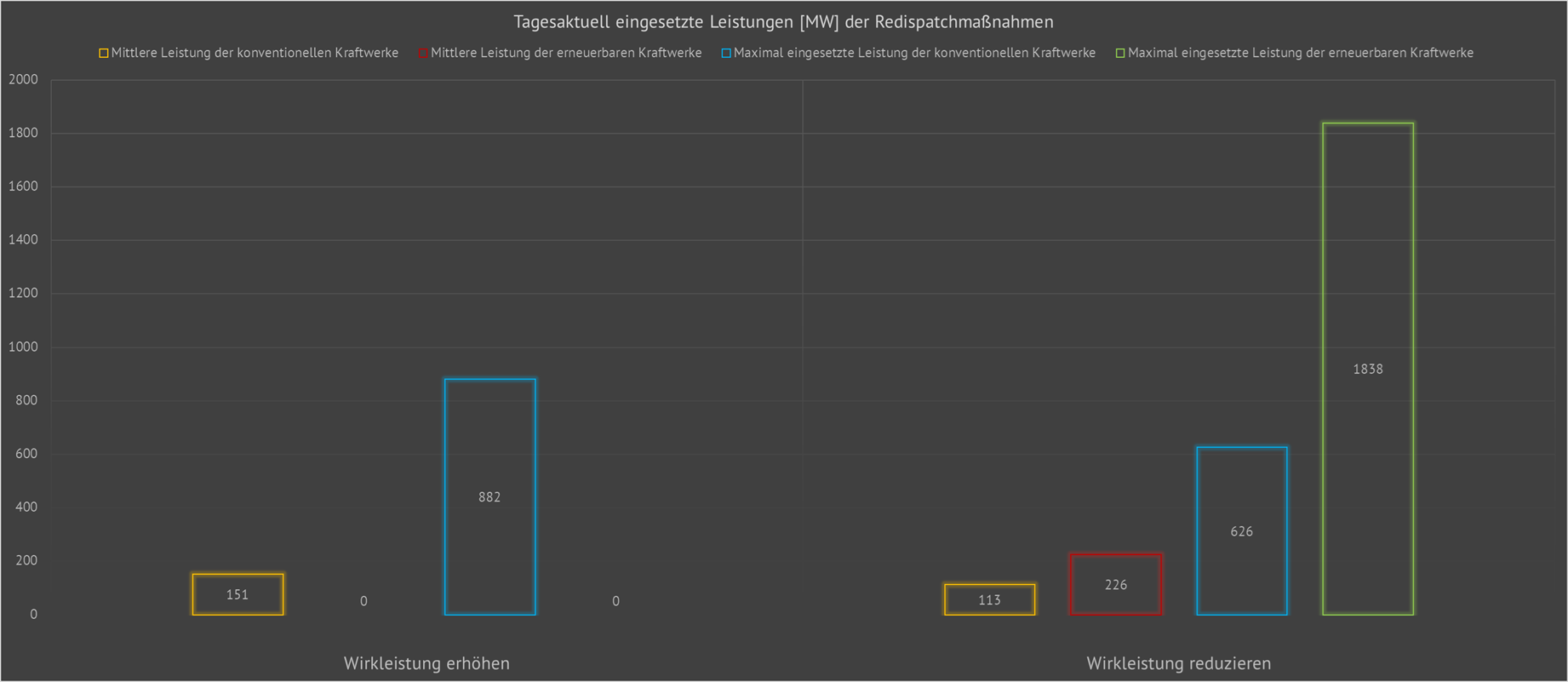

| Tagesaktuelle Redispatchmaßnahmen der Übertragungsnetzbetreiber am 31.12.2025 | ||||||||||||||||||||||||

| Erläuterung | ||||||||||||||||||||||||

|

Hier werden die tagesaktuellen Redispatchmassnahmen (Leistungserhöhungen, Leistungsreduzierungen) und die daran beteiligten Anlagen dargestellt. Dabei bedeuten positive Leistungswerte eine Wirkleistungssteigerung und negative Werte bedeuten eine Wirkleistungsreduzierung. Die verrichtete Arbeit (Energieeinsatz) ergibt sich aus der Multiplikation der Zeit mit dem dargestellten Mittelwert der positiven oder negativen Leistung. Die rechte Skale stellt die Zeitwerte in Stunden dar. Die gelben Stundenbalken zeigen die Abregelungen der jeweiligen Offshore-Windparks durch die Netzbetreiber an. Die grünen Balken zeigen diese Abregelungen für die Solar-Kraftwerke und die Onshore-Windkraftanlagen an. Die lila Balken zeigt die Zeitdauer nach dem Einschalten der Netzreserve-Kraftwerke an. Die unterste horizontale Zeitachse zeigt die Startzeit der jeweiligen Redispatchmaßnahme an. Zu den jeweiligen Starzeitpunkten gehören dann die entsprechenden Stundenbalken (blau, grün, gelb, lila), also die jeweilige Zeitdauer der angestoßenen Redispatchmaßnahme. Hinweis: UW bedeutet Umspannwerk. OWP bedeutet Offshore-Windpark. |

||||||||||||||||||||||||

| [Quelle: netztransparenz.de] | ||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

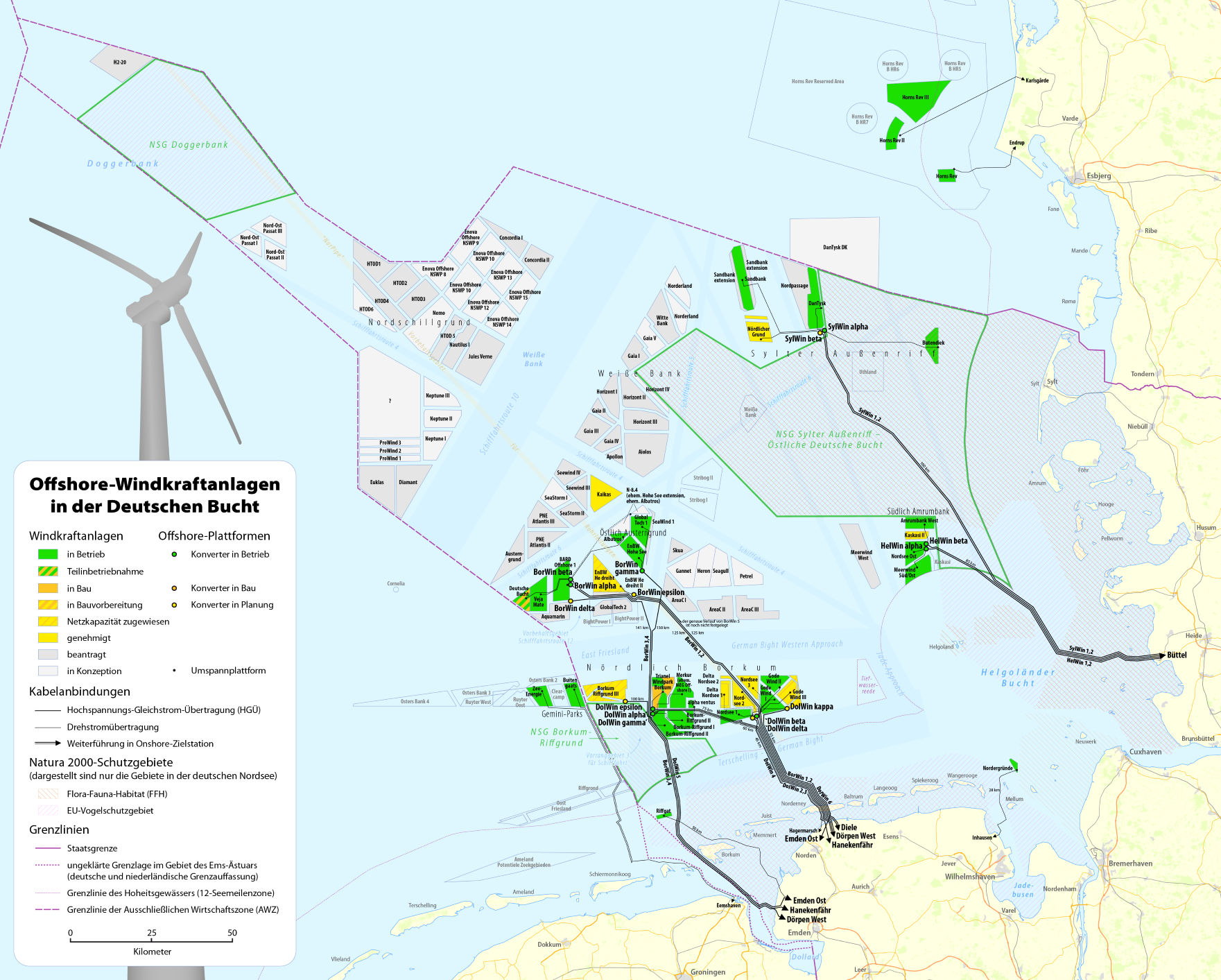

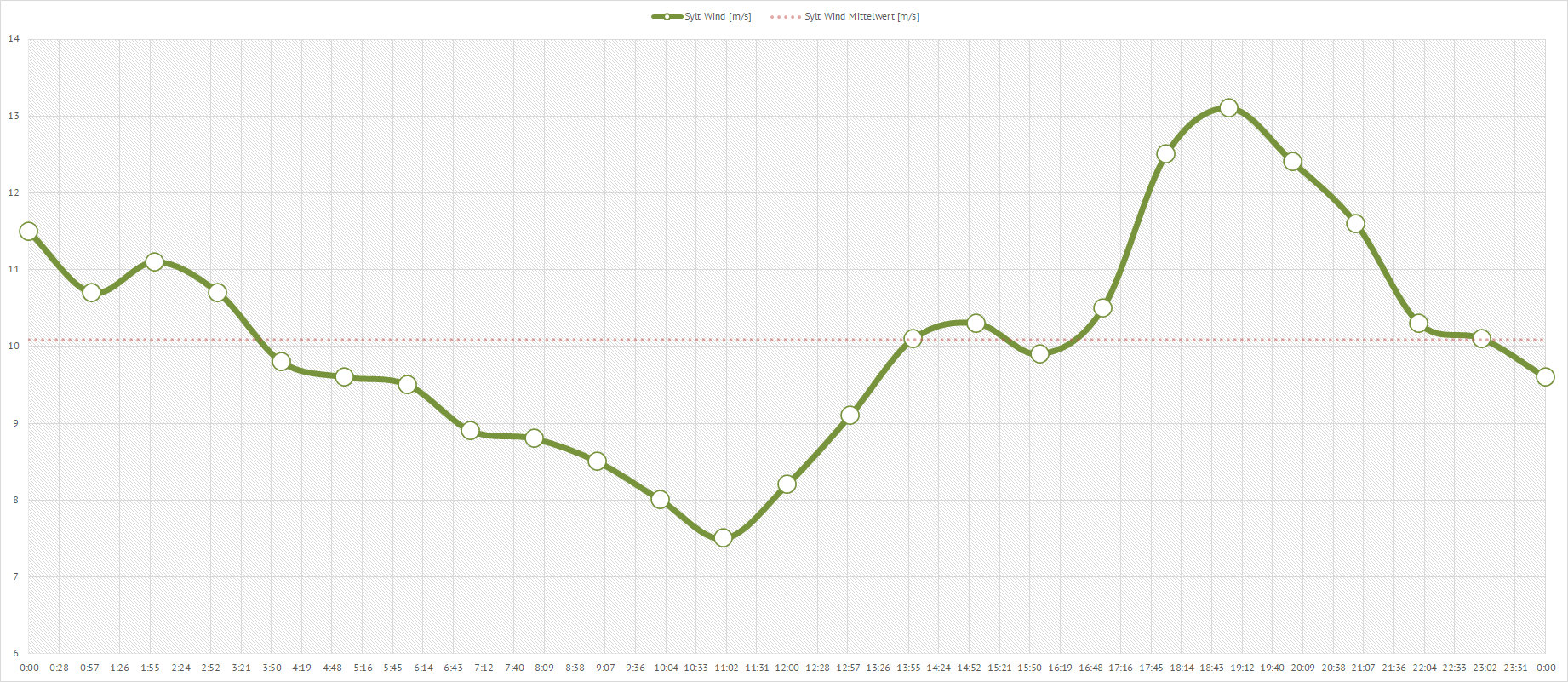

| Zum Vergleich sind hier die Redispatchmaßnahmen vom 15.05.2024 angezeigt. Dieser Tag zeichnete sich durch starken Wind und einer daraus resultierenden großen Anzahl an Redispatchmaßnahmen mit einem entsprechend hohen Volumen aus. An diesem Tag wurden von den Übertragungsnetzbetreibern 202 Redispatchmaßnahmen gestartet. Unter anderem wurden die Nordsee-Windparks, die am Umspannwerk Büttel angeschlossen waren, ab 06.00 Uhr morgens für 18 Stunden um 1200 MW heruntergeregelt. | ||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

| [Quelle: Wikipedia] | ||||||||||||||||||||||||

| An diesem Tag (15.05.2024) wehte vor Sylt ein Wind mit einer mittleren Windgeschwindigkeite von ca. 36 km/h. | ||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

| In den nachfolgenden Grafiken sind die daraufhin von den Übertragungsnetzbetreibern angeordneten 202 Redispatcheingriffe dargestellt: | ||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

| In der nachfolgenden Grafik sind die geschätzten Kosten für die oben dargestellten tagesaktuell durchgeführten Redispatchmaßnahmen der Übertragungsnetzbetreiber dargestellt. | ||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

| Zusammenhang zwischen Windgeschwindigkeit, Kraftwerksleistung, Redispatchanzahl, Redispatcharbeit und Redispatchkosten | ||||||||||||||||||||||||

| Erläuterung | ||||||||||||||||||||||||

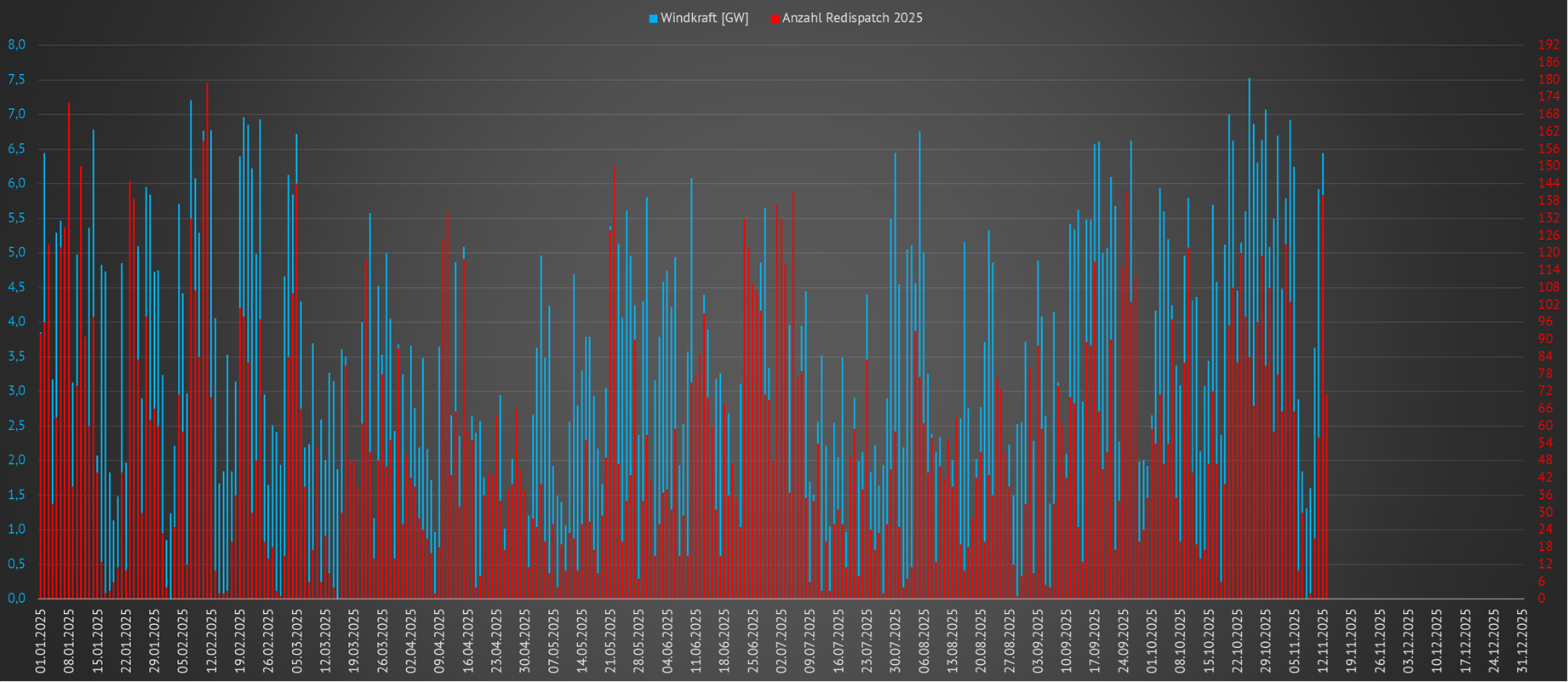

| Die nachfolgende Grafik deckt den eindeutigen Zusammenhang zwischen der deutschlandweiten durchschnittlichen Windgeschwindigkeit, der erzeugten elektrischen Leistung aller deutschen Windkraftanlagen, der notwendigen täglichen Anzahl an Redispatchmaßnahmen, der von den Übertragungsnetzbetreibern eingesetzten elektrischen Arbeit (zur Aufrechterhaltung eines ausgeglichenen Lastflussen im deutschen Übertragungsnetz) und die daraus resultierenden Redispatchkosten auf. Die Redispatchkosten ergeben sich dabei aus der Summe der Kosten für positiven Redispatch (181,10 €/MWh bis zum 30. September 2025) und den Kosten für negativen Redispatch (130,40 €/MWh bis zum 30. September 2025). Mit zunehmendem Netzausbau der Nord-Süd-Trassen wird sich diese Korrelation ändern. Es gilt aber derzeit immer noch der Merksatz: Je mehr Wind, desto mehr Redispatch. |

||||||||||||||||||||||||

| [Quelle: netztransparenz.de energy-charts.info] | ||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

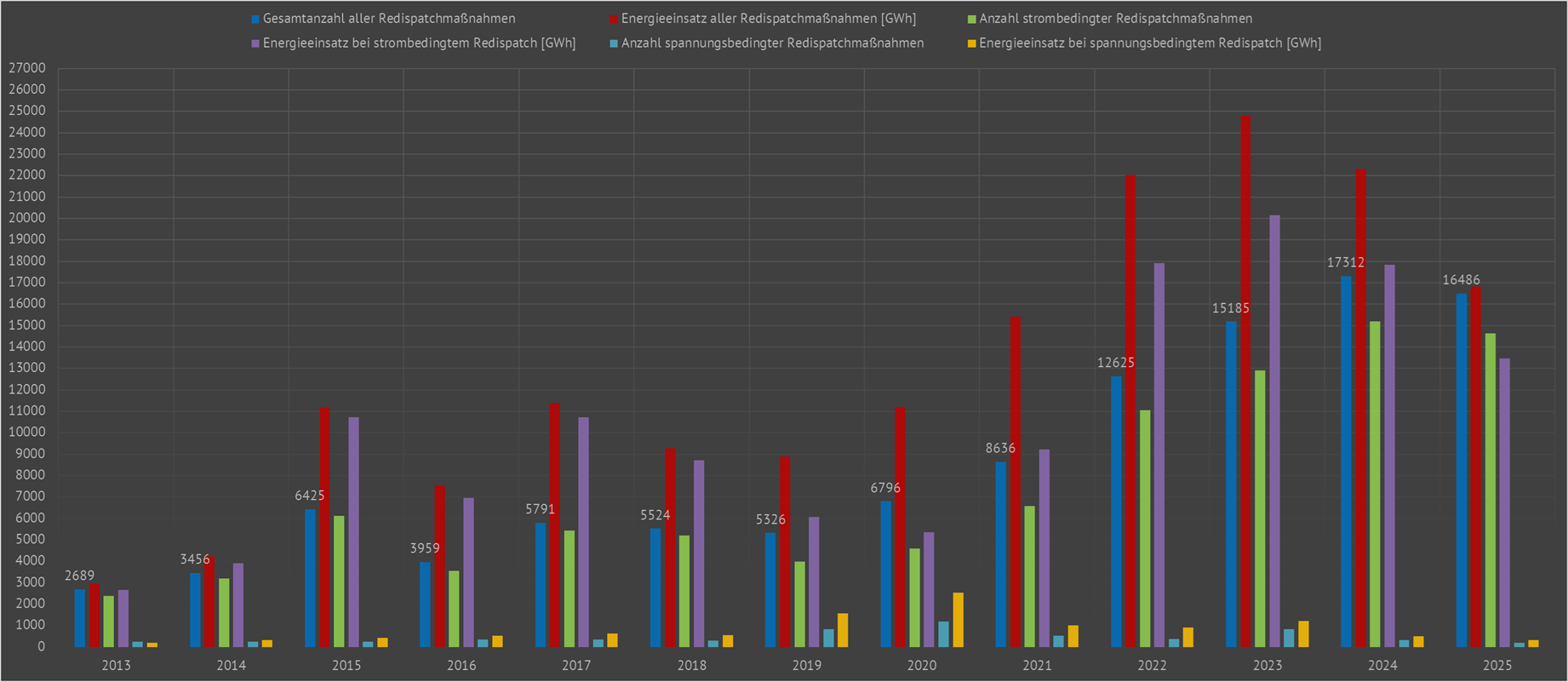

| Tägliche und Jährliche Anzahl und Art der Redispatchmaßnahmen der Übertragungsnetzbetreiber | ||||||||||||||||||||||||

| Erläuterung | ||||||||||||||||||||||||

| Hier werden die jährlichen Redispatchmassnahmen (strombedingt, spannungsbedingt) aller deutschen Übertragungsnetzbetreiber dargestellt. Zum Beispiel waren im Jahr 2023 12907 strombedingte und 838 spannungsbedingte Redispatchmaßnahmen notwendig. Dafür wurde eine Gesamtenergiemenge von 2,4813 TWh eingesetzt. | ||||||||||||||||||||||||

| [Quelle: netztransparenz.de] | ||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

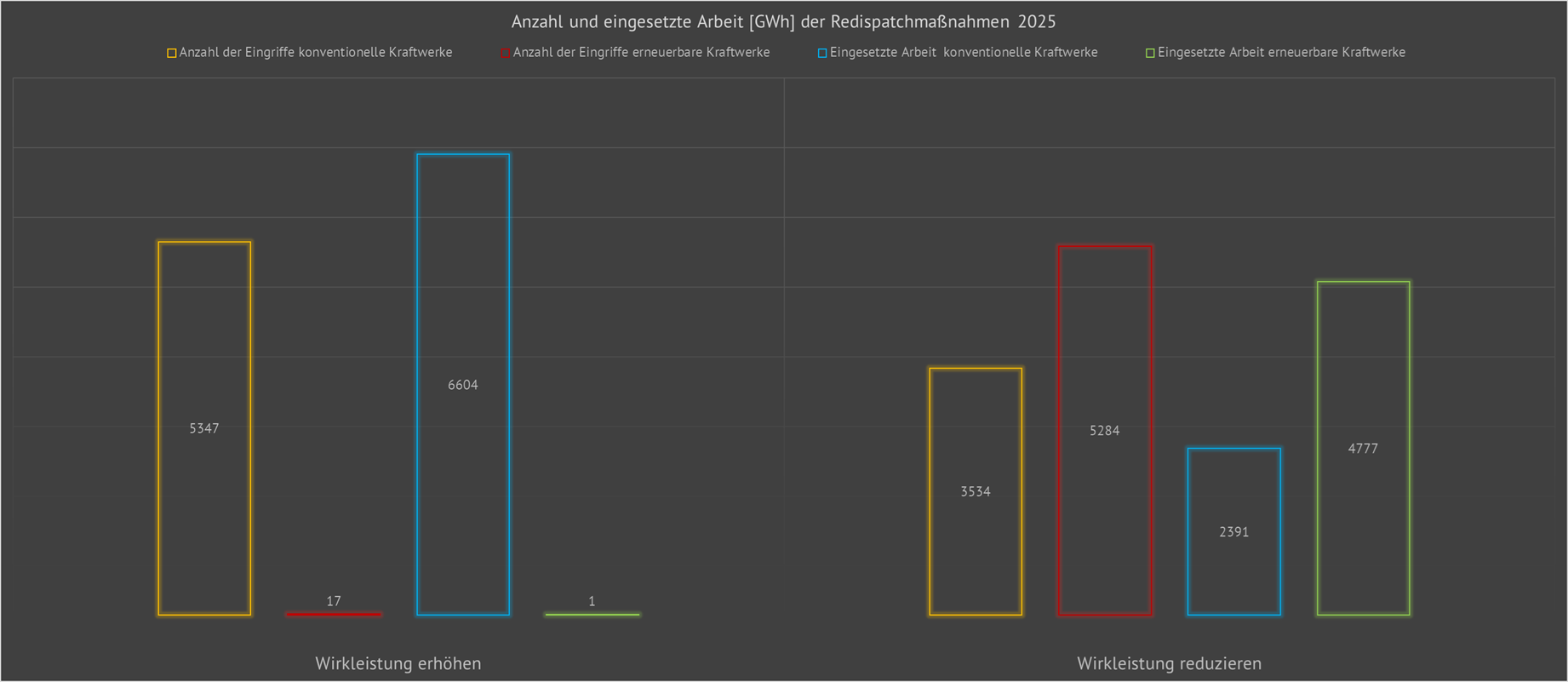

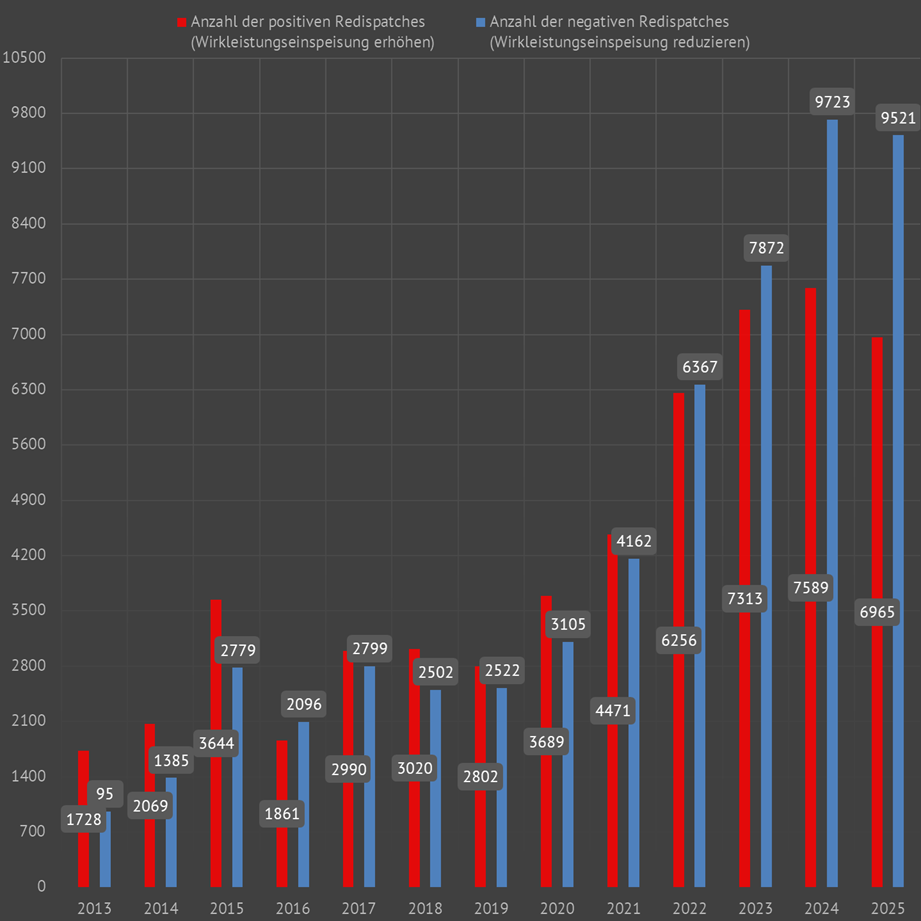

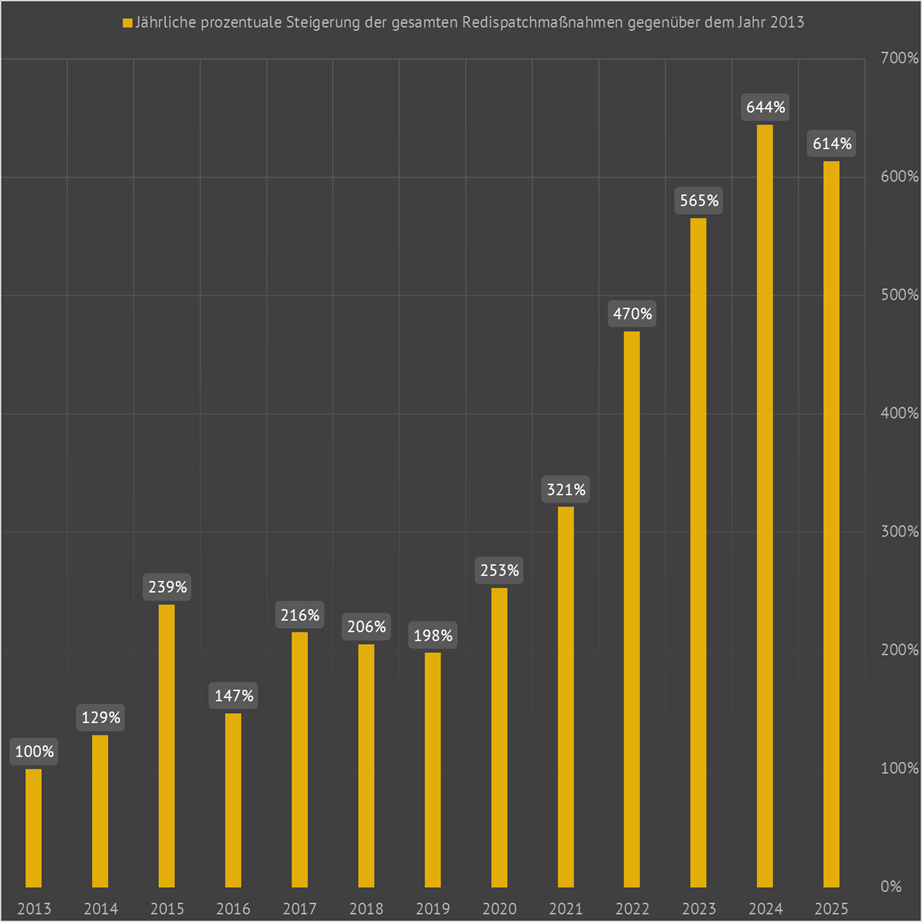

| Anzahl der positiven und der negativen Redispatchmaßnahmen im Jahresvergleich | ||||||||||||||||||||||||

| Erläuterung | ||||||||||||||||||||||||

| Im Jahr 2023 wurde auf Anweisung der Übertragungsnetzbetreiber an die Kraftwerksbetreiber 7313 mal die Wirkleistung erhöht und 7872 mal die Wirkleistung verringert. Im Jahr 2023 wuchsen gegenüber dem Jahr 2013 die gesamten Redispatchmaßnahmen auf das ca. 6-fache an. | ||||||||||||||||||||||||

| [Quelle: netztransparenz.de] | ||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

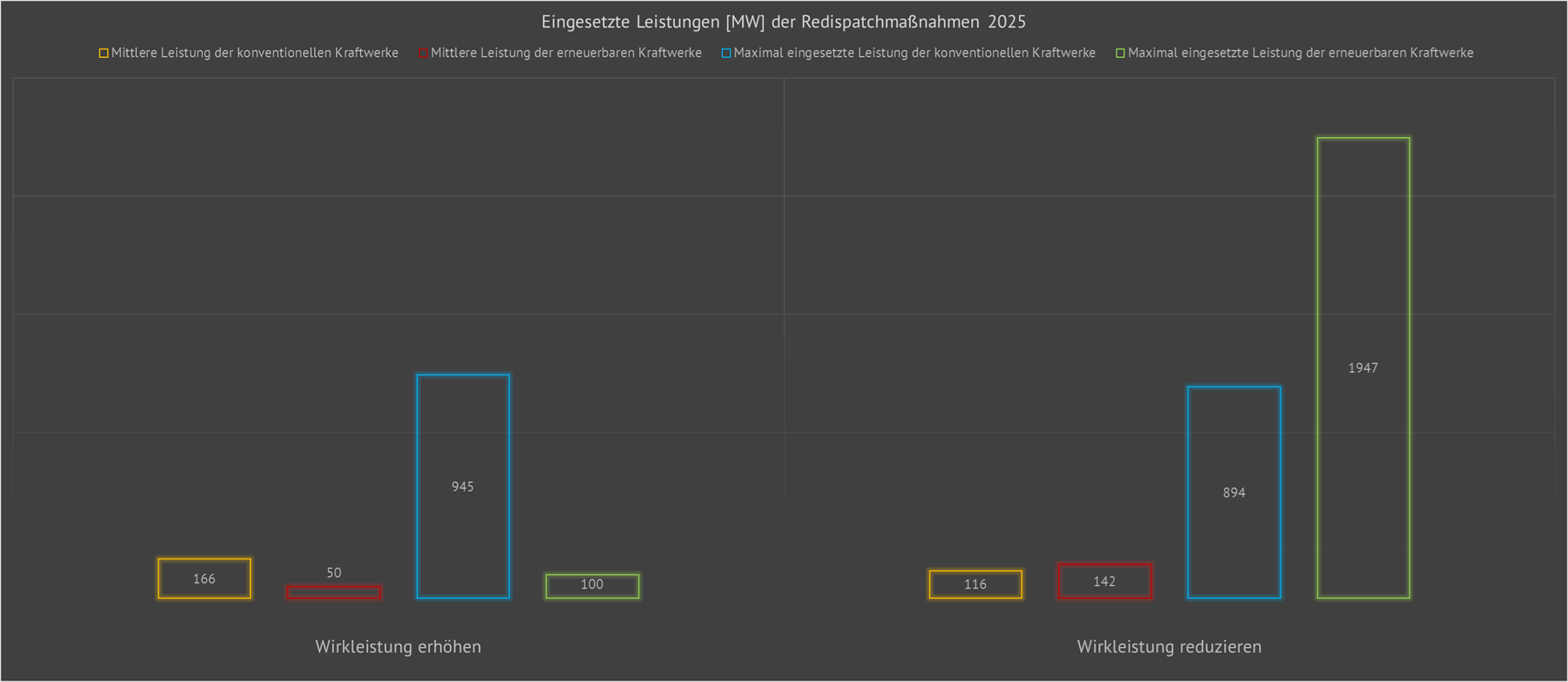

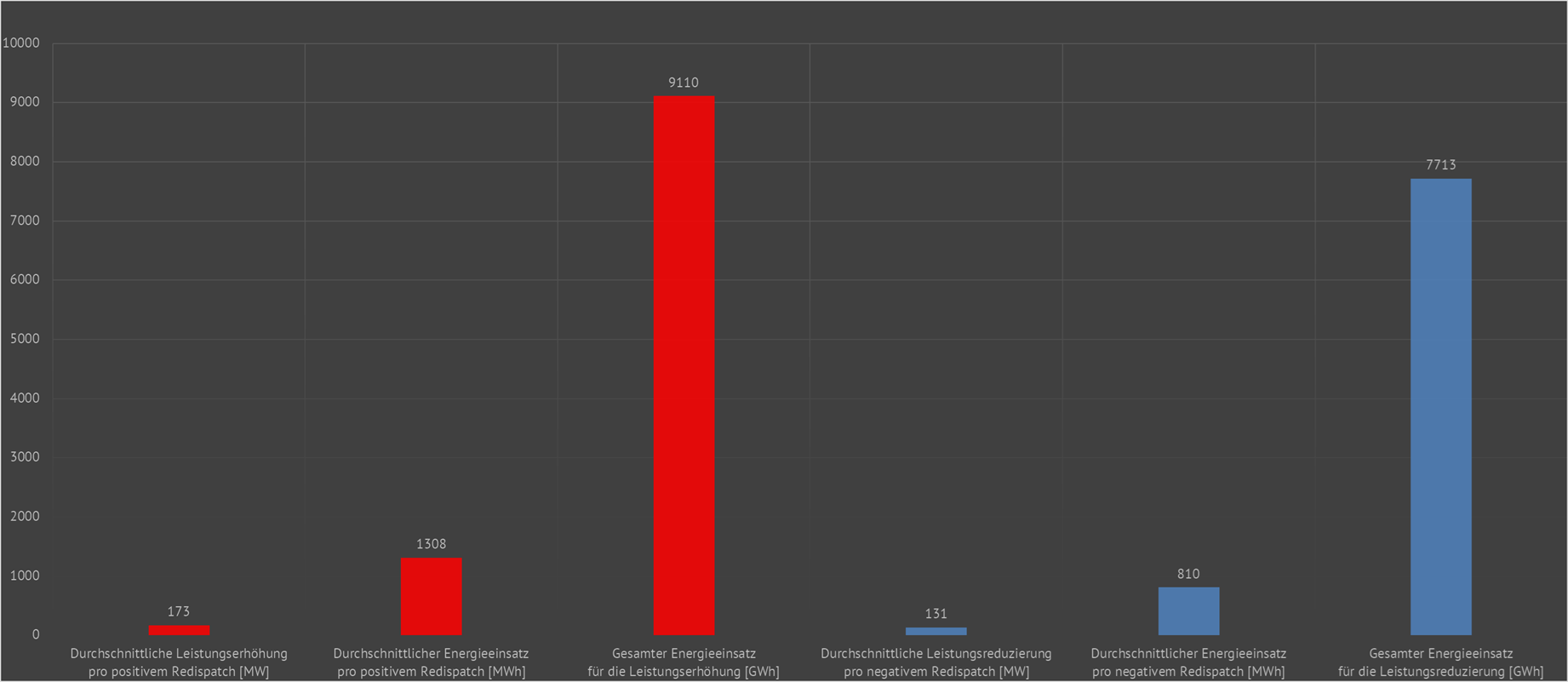

| Leistungs- und Energieeinsatz für die positiven und die negativen Redispatchmaßnahmen im Jahr 2025 | ||||||||||||||||||||||||

| Erläuterung | ||||||||||||||||||||||||

| Im Jahr 2024 wurde bisher für jede positive Redispatchmaßnahme (Leistungserhöhung) eine durchschnittliche Leistung von 171 Megawatt eingesetzt. Diese 196 Megawatt flossen im Schnitt 8 Stunden und erforderten dabei eine Energiemenge von 1334 MWh. | ||||||||||||||||||||||||

| [Quelle: netztransparenz.de] | ||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

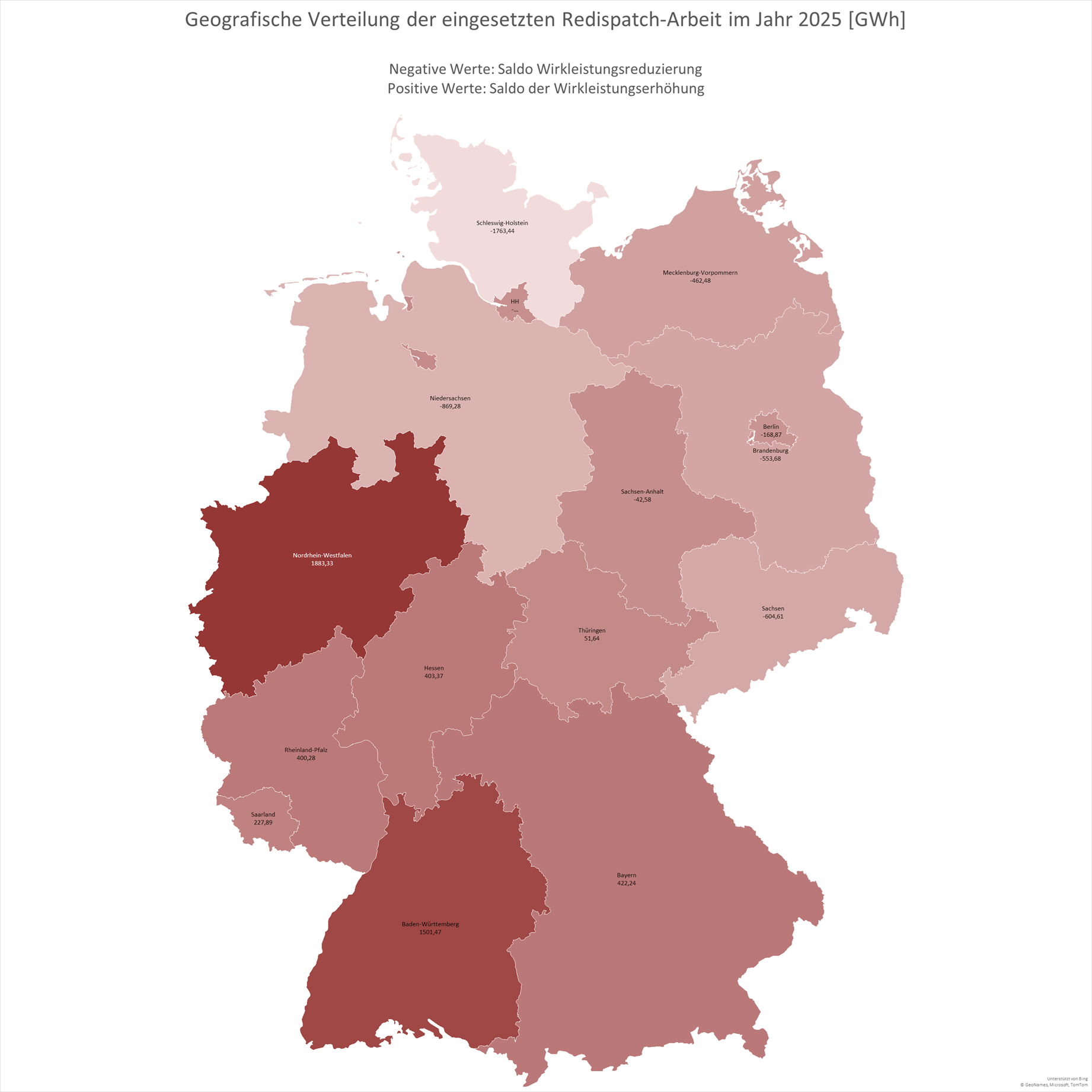

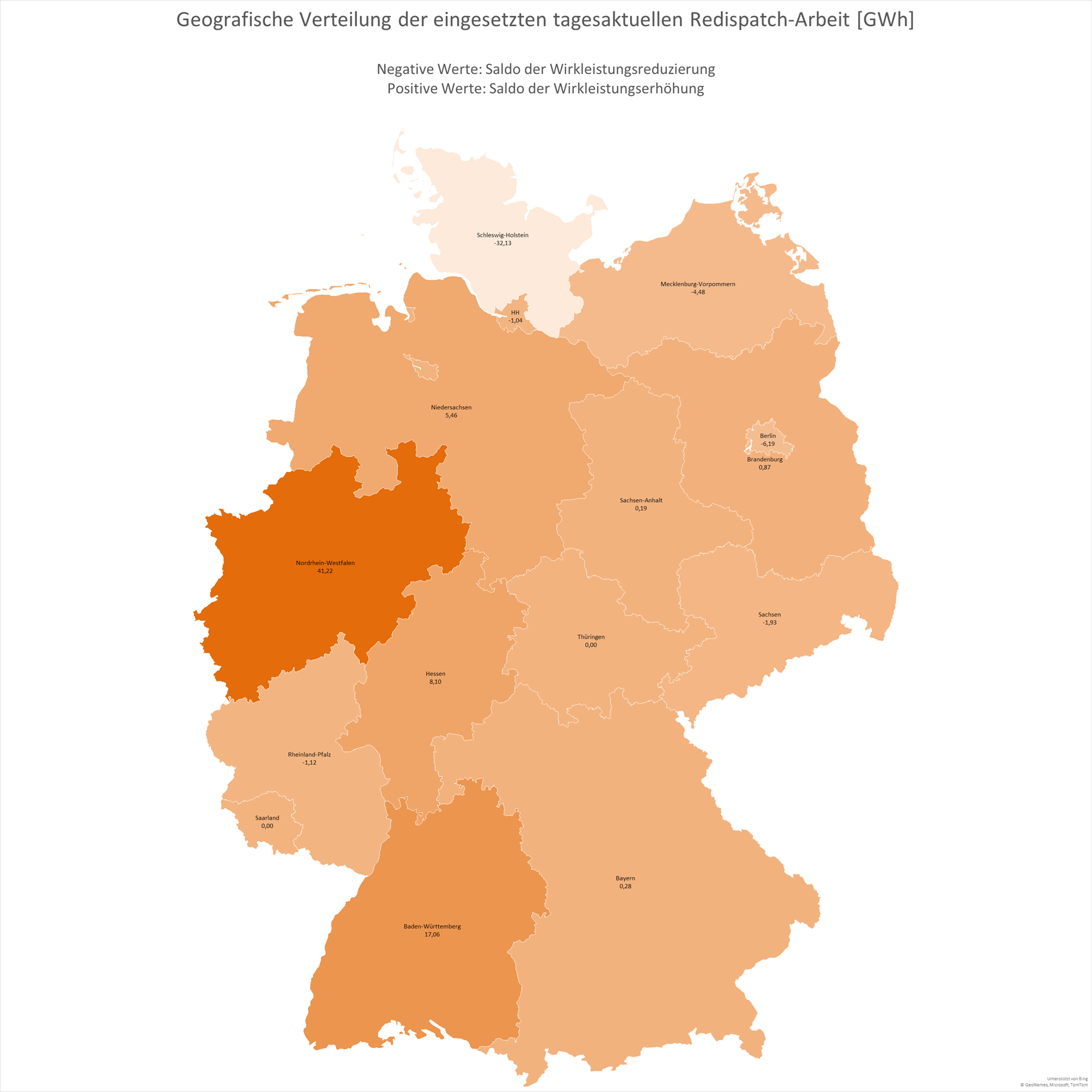

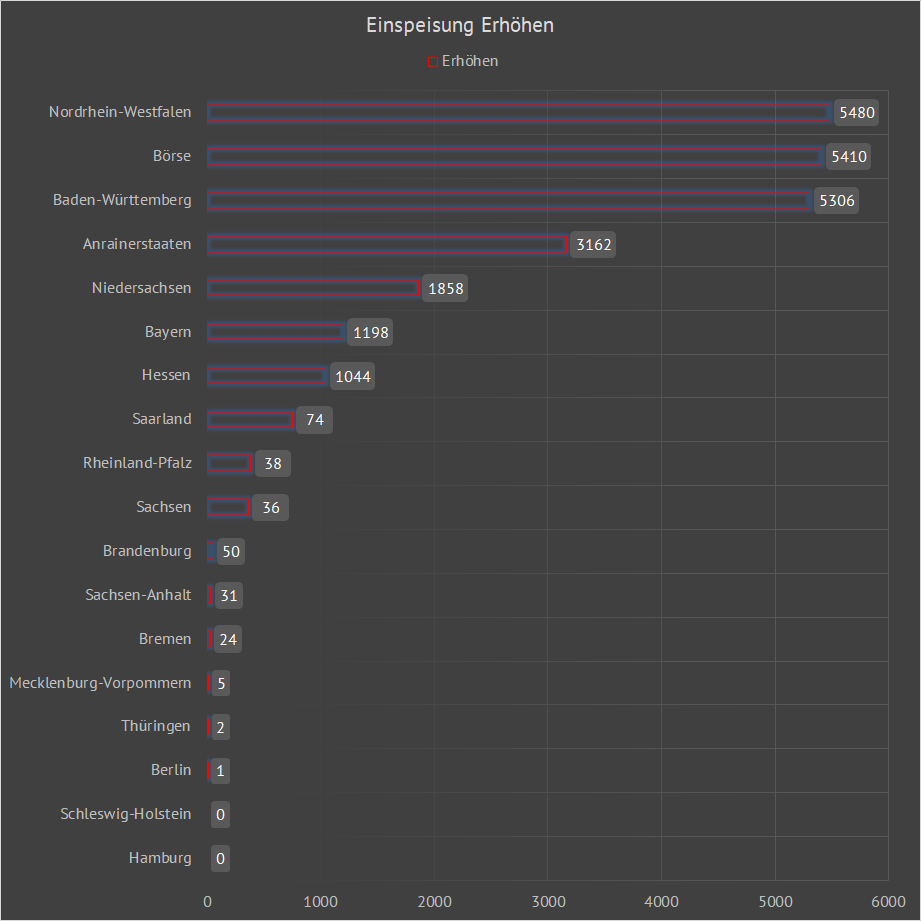

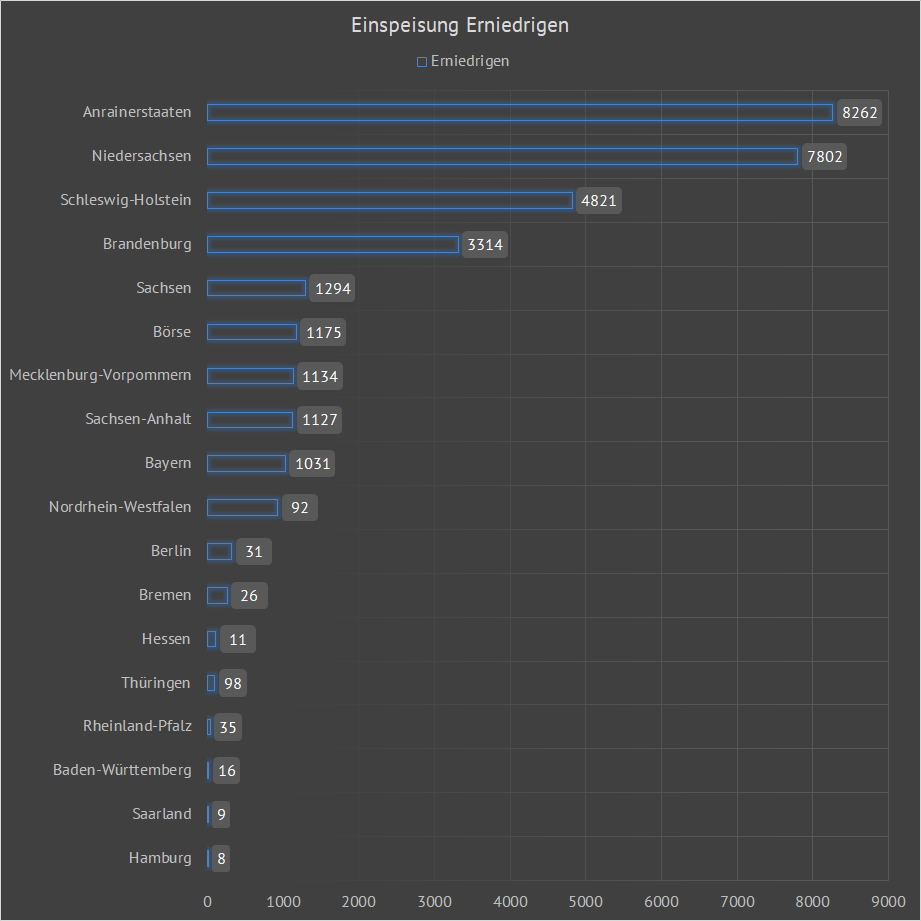

| Summe und Art der gestarteten Redispatchmaßnahmen der einzelnen Bundesländer zwischen Juli 2022 und April 2024 | ||||||||||||||||||||||||

| Erläuterung | ||||||||||||||||||||||||

| In der linken Grafik ist deutlich zu erkennen, dass Nordrhein-Westfalen zur Vermeidung von Netzengpässen die höchste Anzahl an positiven (Leistungserhöhung) Redispatchmaßnahmen fahren muß. Demgegenüber muß Niedersachsen seine große Anzahl an Windkraftanlagen im bundesweiten Schnitt am häufigsten herunter regeln (negativer Redispatch). Gefolgt wird Niedersachsen von Schleswig-Holstein und Brandenburg. Diese drei Bundesländer haben den Windkraftausbau besonders forciert. | ||||||||||||||||||||||||

| [Quelle: Smard] | ||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

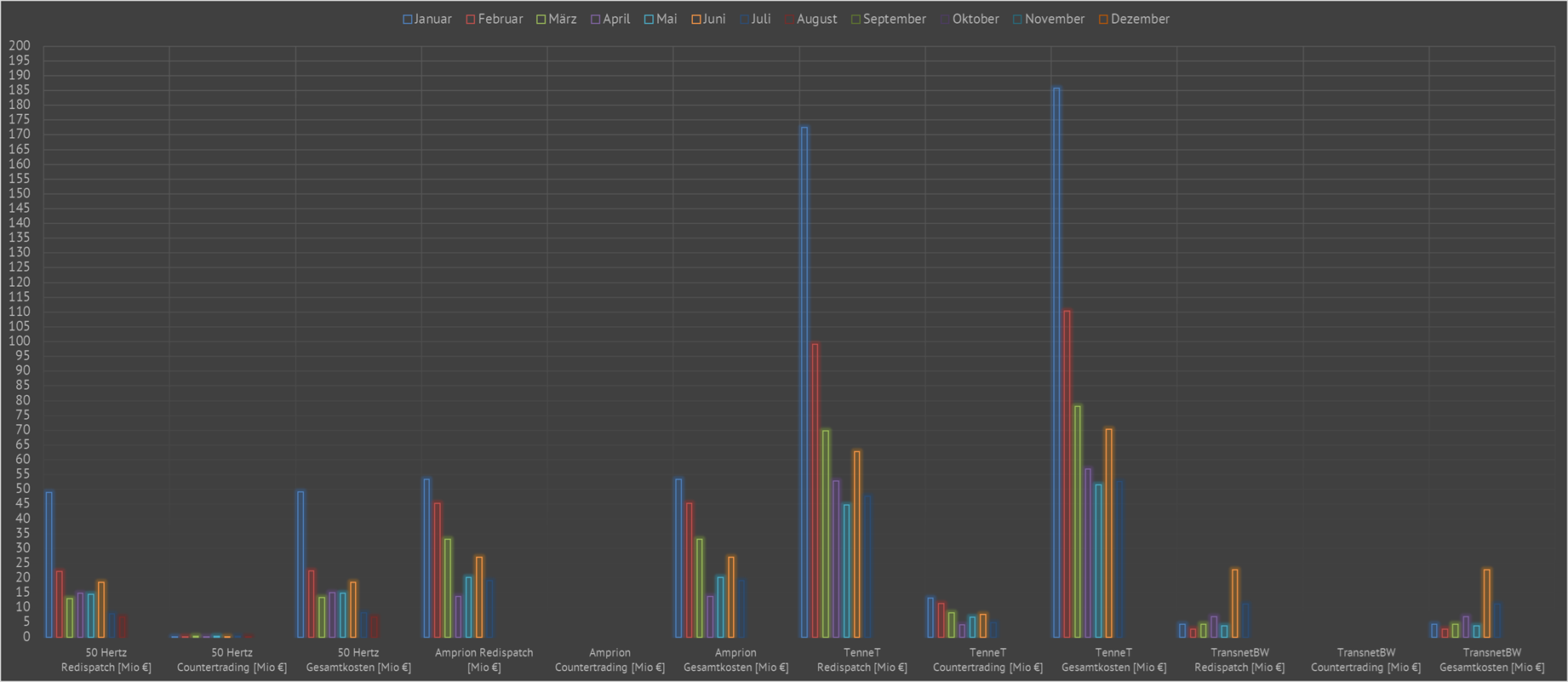

| Veröffentlichte Kosten aller Maßnahmen für Redispatch und Countertrading der vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber im Jahr 2025 | ||||||||||||||||||||||||

| Erläuterung | ||||||||||||||||||||||||

|

Dargestellt sind die Kosten für Redispatch und

Coutertrading der vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber 50 Hertz,

Amprion, TenneT und TransnetBW. Dazu heißt es bei entso-e: "In accordance with the definition in Art. 2 (26) of EU Regulation 543/2013, the costs for redispatching for Germany include as well the costs of multilateral remedial actions (MRAs), interruptible loads, feed-in management of renewables and activation of reserve power. As there is currently no legal basis with regard to the amount of compensation for the settlement of redispatch costs in Germany, the displayed costs are preliminary values and may be subject to updates." |

||||||||||||||||||||||||

| [Quelle: entso-e, Karte der Übertragungsnetzbetreiber: Francis McLloyd - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, wikimedia, Karte des Höchstspannungsnetzes: Alexrk2 - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0] | ||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

|

In Übereinstimmung mit der Definition in Art. 2 Abs. 26 der EU-Verordnung

543/2013 umfassen die Kosten für Redispatch für Deutschland auch die

Kosten für multilaterale Abhilfemaßnahmen (MRAs), unterbrechbare Lasten,

Einspeisemanagement von erneuerbaren Energien und Aktivierung von

Reserveleistung. Da es derzeit keine Rechtsgrundlage für die Höhe der Entschädigung für die Abwicklung der Redispatch-Kosten in Deutschland gibt, sind die dargestellten Kosten vorläufige Werte und können Aktualisierungen unterliegen. Die Kosten für das Redispatch für 50Hertz beinhalten die Kosten für multilaterale Abhilfemaßnahmen (MRAs), unterbrechbare Lasten, Einspeisemanagement von erneuerbaren Energien und Aktivierung von Reserveleistung. Bis Ende September 2021 beinhalten die Redispatching-Kosten die geschätzten Kosten für das Einspeisemanagement der Erneuerbaren Energien. Ab Anfang Oktober 2021 enthalten die Redispatchkosten die geschätzten Kosten für Redispatch 2.0 (geschätzte Kosten für die DSO-Vergütungszahlungen nach EEG §14/15 und DSO-Saldoausgleich). Die dargestellten Kosten sind vorläufige Werte und können sich noch ändern. Die Gegenhandelskosten beinhalten die Handelskosten von 50Hertz mit der EnDK aufgrund der Combined Grid Solution (CGS) sowie die Gegenhandelskosten von TenneT mit der EnDK auf gemeinsamen Antrag von 50Hertz und TenneT, die aufgrund bestimmter Netzkonstellationen zu gleichen Teilen auf die betroffenen Leitungen umgelegt werden. |

||||||||||||||||||||||||

| Einzelauflistung: | ||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

| Zusammenfassung: | ||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

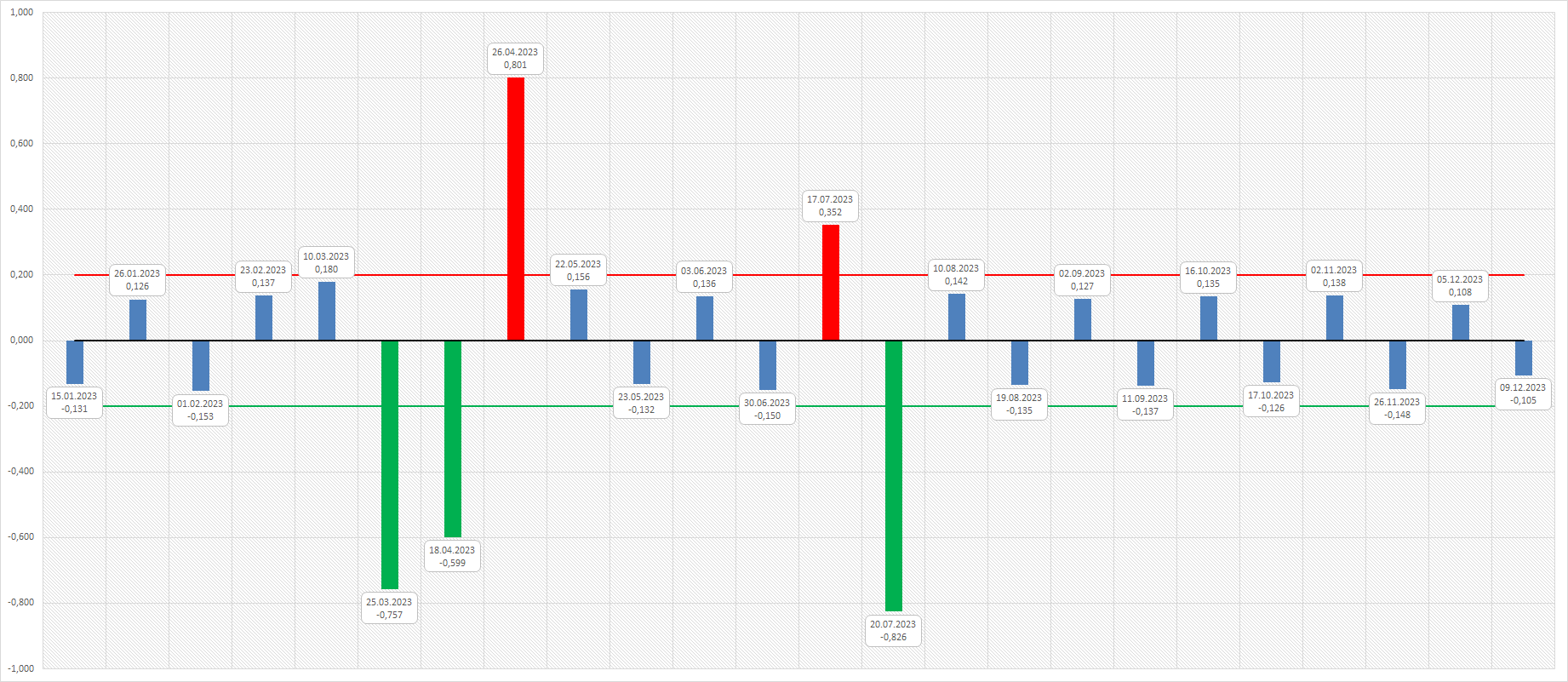

| Maximale negative und positive Abweichungen der Netzfrequenz innerhalb der Synchronzone Kontinentaleuropa im Jahr 2023 | ||||||||||||||||||||||||

| Erläuterung | ||||||||||||||||||||||||

| [Aktuelle Netzfrequenz und eingesetzte Primärregelleistung: Netzfrequenzmessung.de Netzfrequenz.info GRIDRADAR Netzfrequenzinfodienst] | ||||||||||||||||||||||||

| Dargestellt sind die jeweils höchsten negativen und positiven monatlichen Abweichungen der Netzfrequenz von ihrem Sollwert von 50 Hz im Sekundenbereich. Falls keine größeren bis große Störungen im europäischen Verbundnetz vorhanden sind und auf die deutsche Netzfrequenz rückwirken, ist eine Abweichung der Netzfrequenz von ihrem 50 Hz-Sollwert in einem Bereich von +/- 20 mHz normal und in einem Bereich von +/- 200 mHz noch zulässig, solange diese Abweichung durch geeignete Gegenmaßnahmen in einer entsprechenden Zeit eingefangen werden kann. Dabei sind Frequenzsprünge im geringen Sekundenbereich (< 3 s) noch unkritisch, sehr kritisch hingegen sind lang anhaltende Frequenzunter- oder überschreitungen im Minutenbereich (Beispiel). Um die abweichende Netzfrequenz wieder auf ihren Sollwert zu bringen, werden die in den unteren Abschnitten erläuterten Maßnahmen durchgeführt. | ||||||||||||||||||||||||

| [Quelle: netztransparenz.de] | ||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

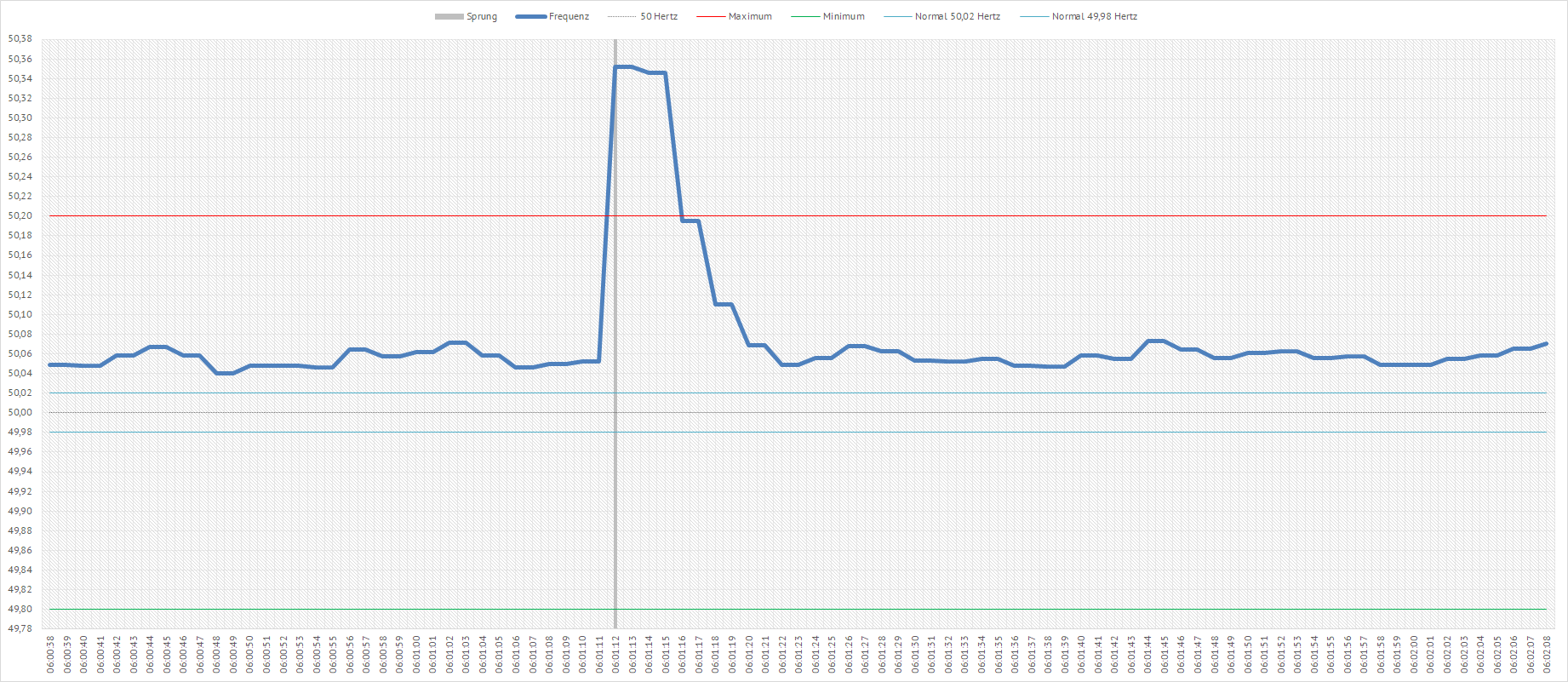

| Im nachfolgenden Diagramm

ist der Verlauf der Netzfrequenz am 17. Juli 2023 ab 06:00:38 dargestellt.

34 Sekunden später kam es zu einem plötzlichen positiven Frequenzsprung um

352 mHz auf eine Frequenz von 50,352 Hz. Vor diesem Frequenzsprung ist

ersichtlich, dass die Netzfrequenz bereits außerhalb des normalen

Toleranzbandes von 50 Hz +/- 20 mHz lag. Ein Zeichen dafür, dass bereits

vor dem Frequenzsprung mehr erzeugte als verbrauchte elektrische

Wirkleistung im europäischen Verbundnetz vorhanden war. Nach dem Sprung dauerte es ca. 10 Sekunden, bevor die Netzfrequenz wieder auf das Niveau vor dem Sprung gedrückt werden konnte. Allerdings erreichte die Netzfrequenz im gesamte betrachteten Zeitraum niemals den geduldeten Toleranzbereich zwischen 50,02 Hz und 49,98 Hz. |

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

| Der Frequenzsprung erfolgte

hier zum Studenwechsel von 05.00 Uhr auf 06.00 Uhr. Diese Stundenwechsel

(aber auch Halbstunden- oder auch Viertelstundenwechsel) sind zum größten

Teil mit dem Strommarktgeschehen in der Form verbunden, dass zu diesen

Wechselzeitpunkten einige Marktteilnehmer ihre Kraftwerke planmäßig

herunter fahren (Wirkleistungsreduzierung) und dafür andere

Marktteilnehmer ihre Kraftwerke planmäßig herauf fahren

(Wirkleistungserhöhung). Das geschieht in den wenigsten Fällen

synchronisiert, sodass es oftmals vorkommt, dass das herunterzufahrende

Kraftwerk immer noch Wirkleistung liefert, während das hochzufahrende

Kraftwerk bereits beginnt Wirkleistung einzuspeisen. Das wiederum führt,

bei gleichbleibendem Verbrauch, zu einer Entlastung aller im Verbundnetz

befindlichen Generatoren, was letztendlich zu einem Drehzahlanstieg dieser

Generatoren und somit zu einer merklichen Netzfrequenzerhöhung führt. Erst

wenn der momentante Wirkleistungsverbrauch mit dem momentanen

Wirkleistungsangebot übereinstimmt, haben die Generatoren ihre

Nenndrehzahl erreicht. Da die Netzfrequenz bei den großen konventionellen

Kraftwerken unmittelbar und starr von der Generatordrehzahl abhängt (bzw.

umgekehrt), erreicht auch die Netzfrequenz erst mit der

Generatornenndrehzahl wieder ihren Nennwert von 50 Hz. Bei modernen Windkraftanlagen spielt die Drehzahl des Generators nur eine untergeordnete Rolle. Hier werden die Ausgangsspannung, der Ausgangsstrom, der Phasenwinkel und die Ausgangsfrequenz mit Hilfe leistungselektronischer Schaltungen weitestgehend drehzahlunabhängig hochdynamisch erzeugt und geregelt. Bei allen Solarkraftwerken wird die Wechselspannung mit der Nennfrequenz von 50 Hz ebenfalls durch leistungselektronische Schaltungen erzeugt. Kommt es hier auf Grund von Lastsprüngen nach oben oder unten zu (sehr kurzzeitigen) Frequenzänderungen am Netzanschlußpunkt, können die Solarkraftwerke diese Änderungen wegen ihrer zu geringen Speichereigenschaften nicht auffangen. Sie können mithin nicht genügend zusätzliche Energie zur Verfügung stellen oder zusätzliche Energie aus dem Netz aufnehmen. Im Gegensatz zu den großen rotierenden Massen in den konventionellen Kraftwerken fehlt ihnen die glättende (ausgleichende) Wirkung der tonnenschweren und träge rotierenden Massen die verhindern, dass bei einem elektrischen Lastsprung am Generator sich dieser elektrische Lastsprung sofort und unmittelbar in einem gleichartigen mechanischen Sprung (und damit in einem gleichartigen Frequenzsprung der Generatorspannung) widerspiegelt. Das verhindert (zum Glück) die große Massenträgheit des mechanischen Systems Generator-Welle-Turbine. Ohne diese großen trägen mechanischen Massenspeicher würde die Netzfrequenz weitaus mehr schwanken. Will man diese mechanischen Massenträgheiten ersetzen und dennoch die Netzfrequenz stabil halten, müßten entsprechend große elektrische Massenträgheiten wie z.B. sehr voluminöse und teure Batteriespeicher mit angeschlossener Leistungselektronik zur Verfügung gestellt werden. |

||||||||||||||||||||||||

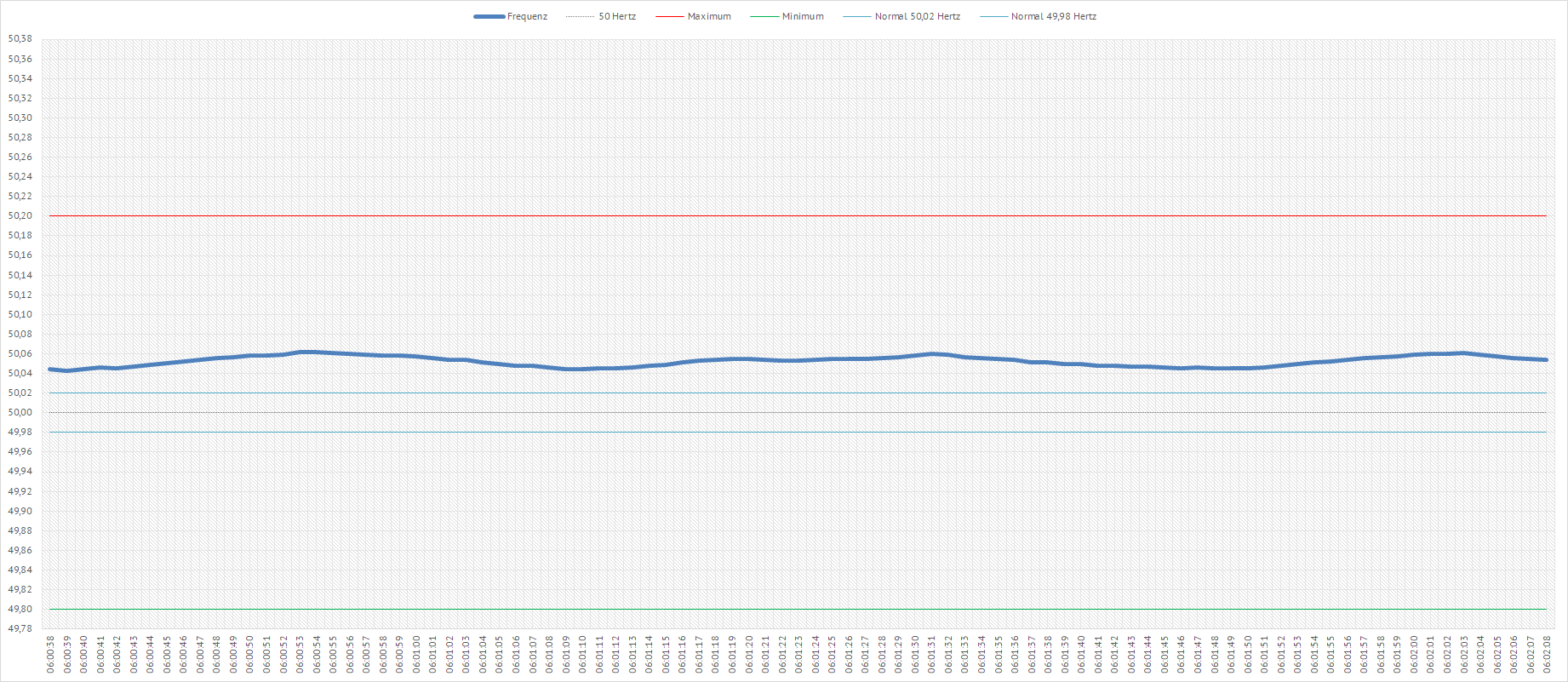

| Auf das deutsche Verteilnetz hatte dieser gemessene Frequenzsprung keine nennenswerten Auswirkungen, wie die Daten des Fraunhofer Instituts zeigen. Allerdings lag auch hier die Netzfrequenz im betrachteten Zeitraum dauerhaft außerhalb des geduldeten Toleranzbandes von 50,02 Hz bis 49,98 Hz: | ||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

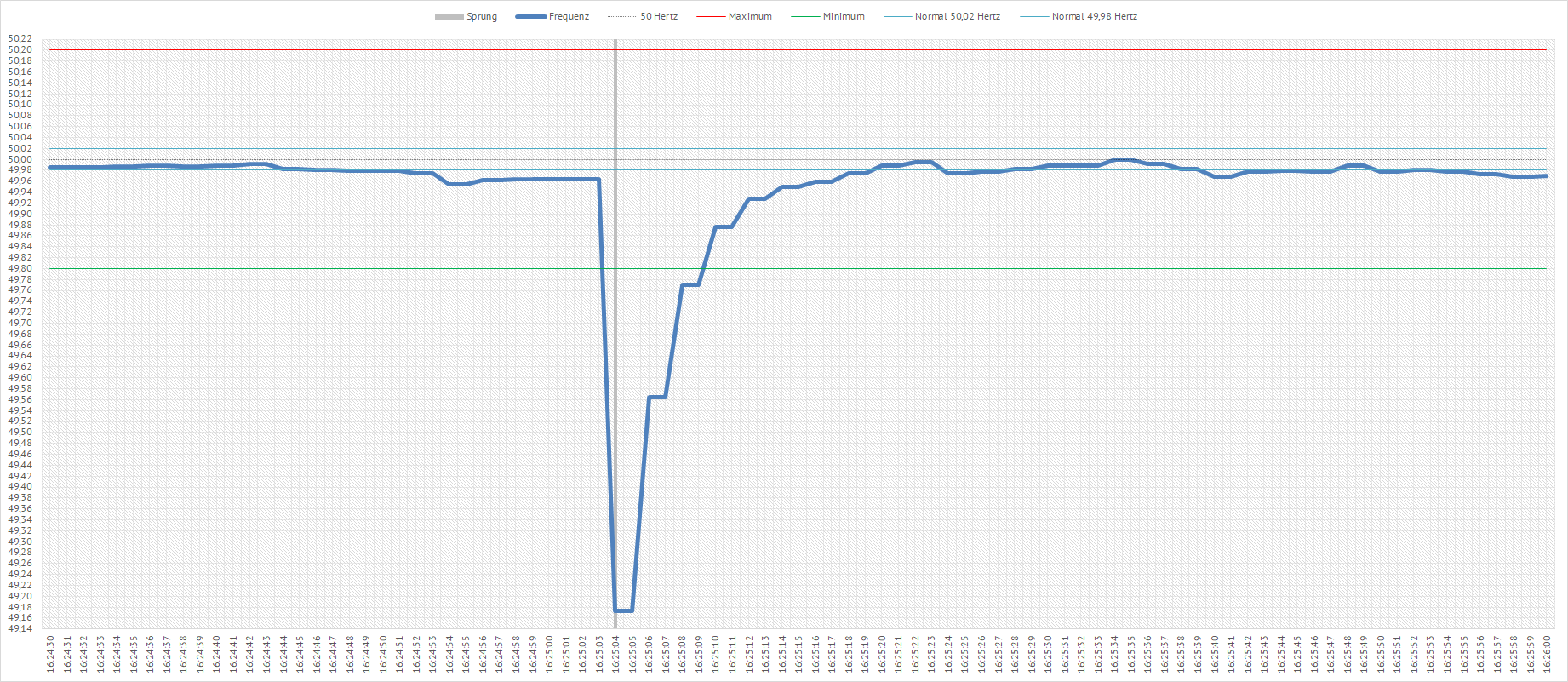

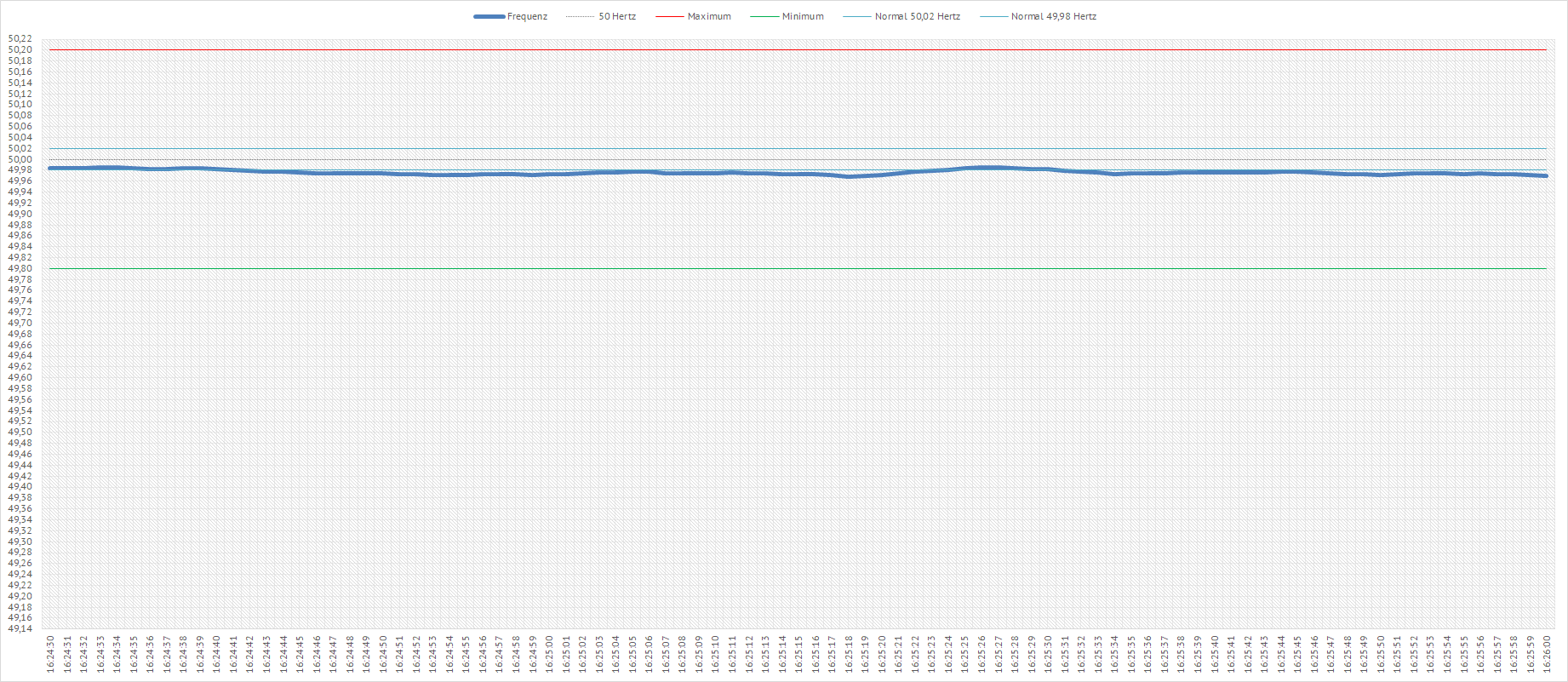

| Im nachfolgenden Diagramm

ist der Verlauf der Netzfrequenz am 20. Juli 2023 ab 16:24:30 dargestellt.

34 Sekunden später, also um 16:25:04, kam es zu einem plötzlichen

negativen Frequenzsprung um 826 mHz auf eine Frequenz von 49,174 Hz. Um

16:25:20, also 16 Sekunden später, trat die Netzfrequenz erstmalig wieder in das

normale Toleranzband mit einer unteren Frequenz von 49,98 Hz ein. Damit die Netzfrequenz solch heftig negative Werte annehmen konnte, mußte ein entsprechendes elektrisches Wirkleistungsdefizit im Verbundnetz vorliegen. Das heißt, es wurde in diesem Moment mehr elektrische Wirkleistung verbraucht als zu diesem Zeitpunkt im Verbundnetz zur Verfügung stand. Im vorliegenden Fall kann man dieses Leistungsdefizit annähernd über die Beziehung Lambda [MW/mHz] = deltaP [MW] / deltaFrequenz [mHz] angeben. Im europäischen Verbundnetz (UCTE Continental Europe) wird ein Lambda von 15,33 bis 16,67 angenommen. Bei einem mittleren Lambda von 16 und einem Delta der Netzfrequenz von 789 mHz betrug der kurzfristige Leistungsmangel deltaP also 13216 MW, was der ungefähren Nennleistung von 10 modernen Kernkraftwerken entspricht. |

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

| Auf das deutsche Verteilnetz in Süddeutschland hatte dieser gemessene Frequenzeinbruch keine spürbaren Auswirkungen, wie die Daten des Fraunhofer Instituts zeigen. Allerdings war auch in diesem betrachteten Zeitraum die Netzfrequenz außerhalb ihres geduldeten Toleranzbandes von 50,02 Hz bis 49,98 Hz. In diesem Zeitraum gingen alle deutschen netzsynchronisierten Uhren nach. Die Netzzeit wich im betrachteten Zeitraum also von der koordinierten Weltzeit (UTC-Zeit) nach unten ab. | ||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

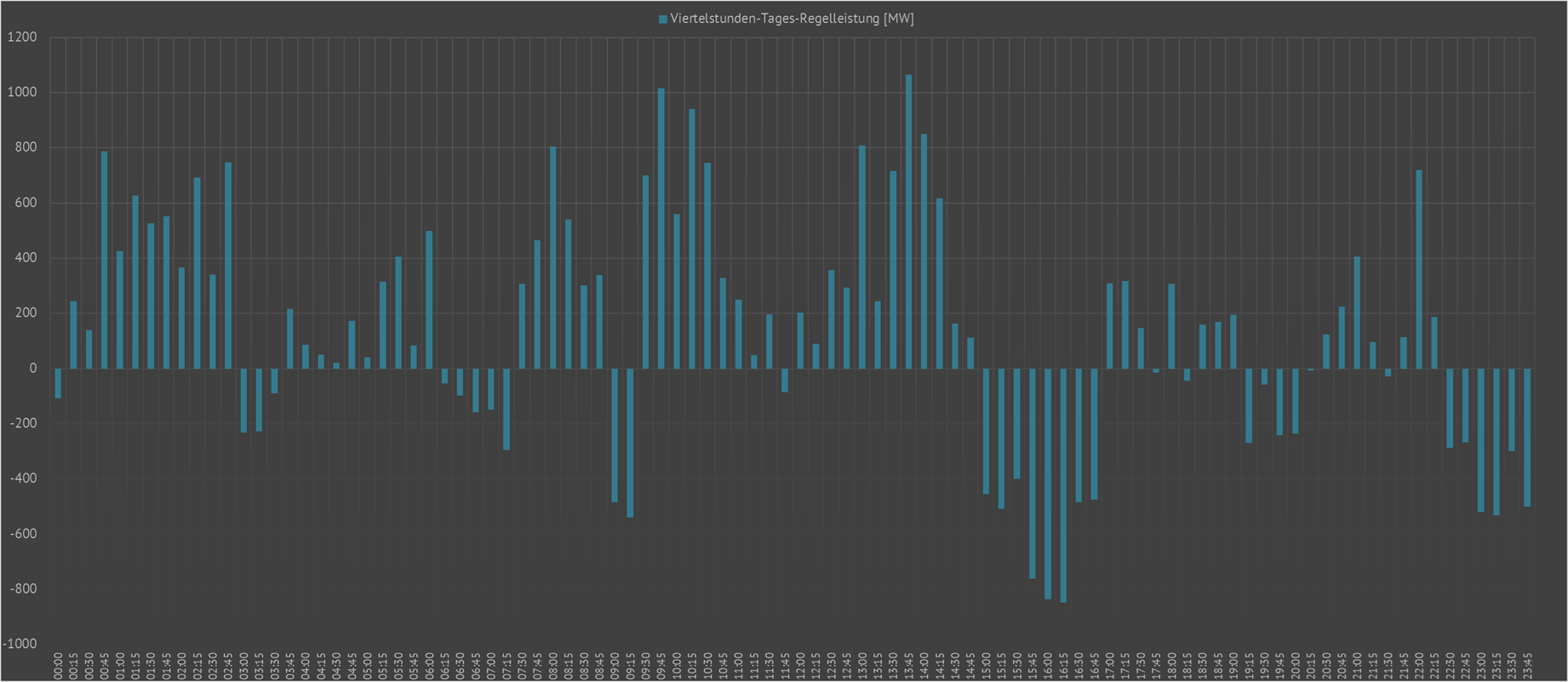

| Der Netzregelverbund-Saldo (NRV-Saldo) am 31.12.2025 in Deutschland | ||||||||||||||||||||||||

| Erläuterung | ||||||||||||||||||||||||

Kommt es im Netz zu einer Differenz zwischen Angbot und Nachfrage von elektrischer Leistung, kann dass bei einem Leistungsdefizit (Leistungsangebot < Leistungsbedarf) zu einem Abfall der Netzfrequenz unter 50 Hz und bei einem Leistungsüberschuss (Leistungsangebot > Leistungsbedarf) zu einer Erhöhung der Netzfrequenz über 50 Hz führen. Im ersten Fall (Leistungsdefizit) werden vom Übertragungsnetzbetreiber sogenannte Regellleistungs- und Reservekraftwerke in Betrieb genommen, die das negative Leistungsdefizit ausgleichen (z.B. Pumpspeicherwerke im generatorischen Betrieb). Darüber hinaus können Verbraucher abgeschaltet oder in der Leistung reduziert werden. Das führt zu einer positiven Regelleistung. Bei einem Leistungsüberschuss im Netz, regelt der Übertragungsnetzbetreiber Erzeugungsleistung herunter oder schaltet weitere Verbraucher (z.B. Pumpspeicherwerke im motorischen Betrieb) an das Netz. Das führt zu einer negativen Regelleistung. Oberstes Ziel ist es, die Netzfrequenz auf ihren Sollwert von 50 Hz zu halten. Grundsätzlich sollte der Einsatz von Regelleistung so gering wie möglich (idealerweise Null) gehalten werden, was insbesondere durch den hohen Anteil an erneuerbaren volatilen Einspeiseeinheiten im deutschen Energiemix nicht möglich ist. Regelleistung ist ein Bestandteil des Redispatches. Die Kosten für die Bereitstellung (Leistungspreis) und den Einsatz (Arbeitspreis) von Regelleistung werden auf den Strompreis umgelegt. Ein positiver Mittelwert der Regelleistung kennzeichnet ein Leistungsdefizit (Unterproduktion) und ein negativer Mittelwert der Regelleistung kennzeichnet einen Leistungsüberschuß (Überproduktion) in der Tagesproduktion aller eingesetzten regulären konventionellen und regenerativen Kraftwerke. Die Übertragungsnetzbetreiber schreiben dazu: "Aus der Summe aller eingesetzten Maßnahmen zum Bilanzausgleich wird je ÜNB der Regelzonen-Saldo (RZ-Saldo) ermittelt. Deren Summe bildet den Netzregelverbund-Saldo (NRV-Saldo) für Deutschland ab. Die Saldi geben Auskunft über die Abweichung des Verbrauchs von der Erzeugung, deren Absolutwert die ÜNB durch den Einsatz der Regelenergie minimieren." |

||||||||||||||||||||||||

| Ein positiver Mittelwert des tagesaktuellen NRV-Saldos zeigt einen Strommangel und ein negativer Mittelwert der Regelleistung zeigt einen Stromüberschuß im deutschen Stromversorgungsnetz an. | ||||||||||||||||||||||||

| [Quellen: netztransparenz.de Regelleistung.net next netzfrequenz.info wikipedia] | ||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

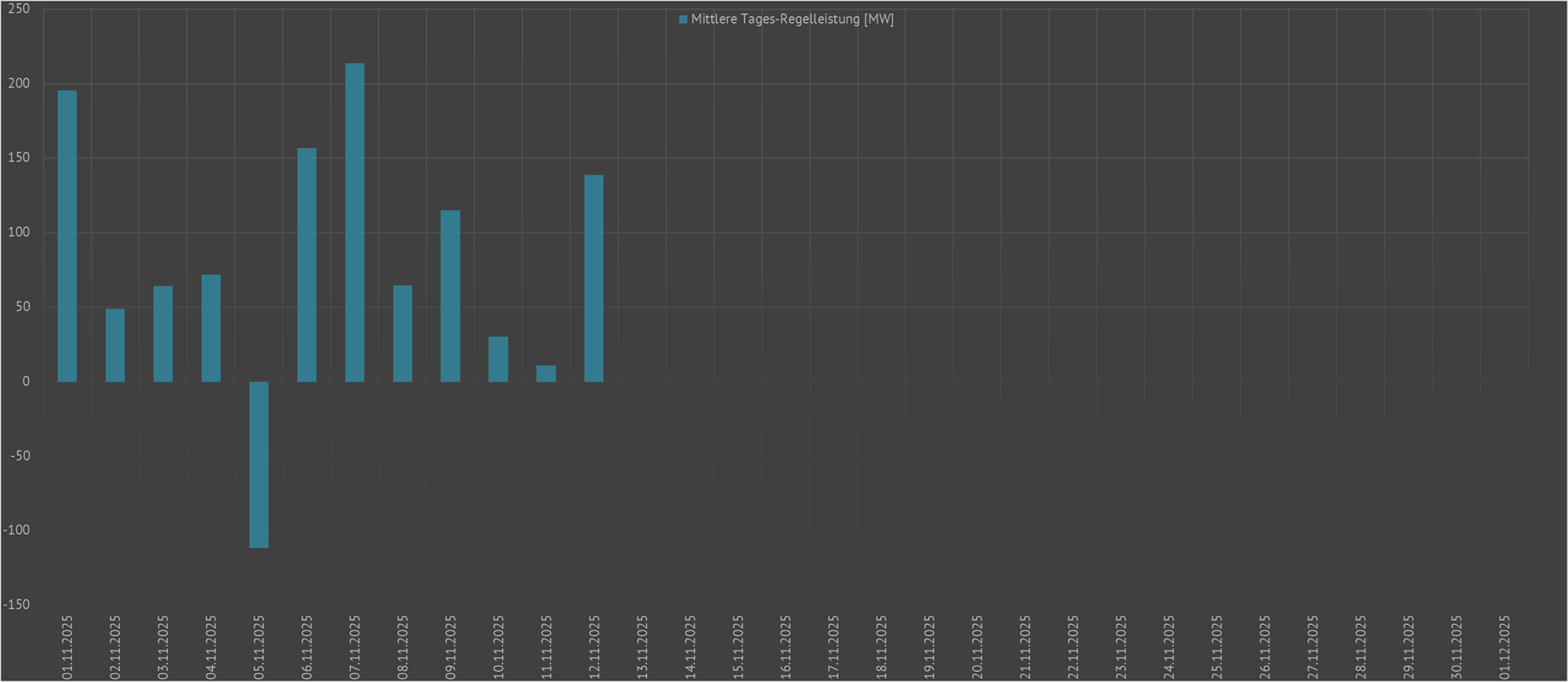

| Der Netzregelverbund-Saldo (NRV-Saldo) im aktuellen Monat in Deutschland | ||||||||||||||||||||||||

| Erläuterung | ||||||||||||||||||||||||

| Ein positiver Mittelwert des monatlichen NRV-Saldos zeigt einen Strommangel und ein negativer Mittelwert des monatlichen NRV-Saldos zeigt einen Stromüberschuß im deutschen Stromversorgungsnetz an. | ||||||||||||||||||||||||

| [Quelle: netztransparenz.de] | ||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

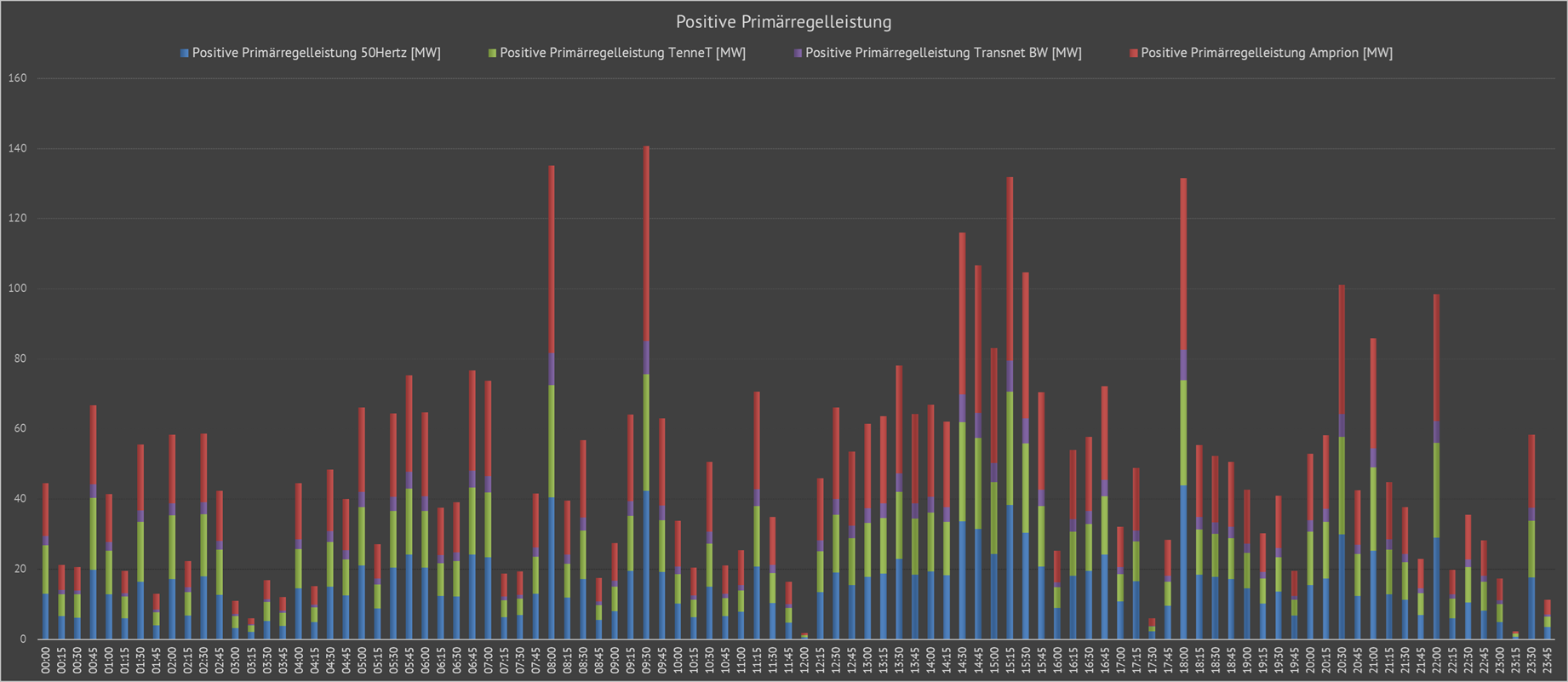

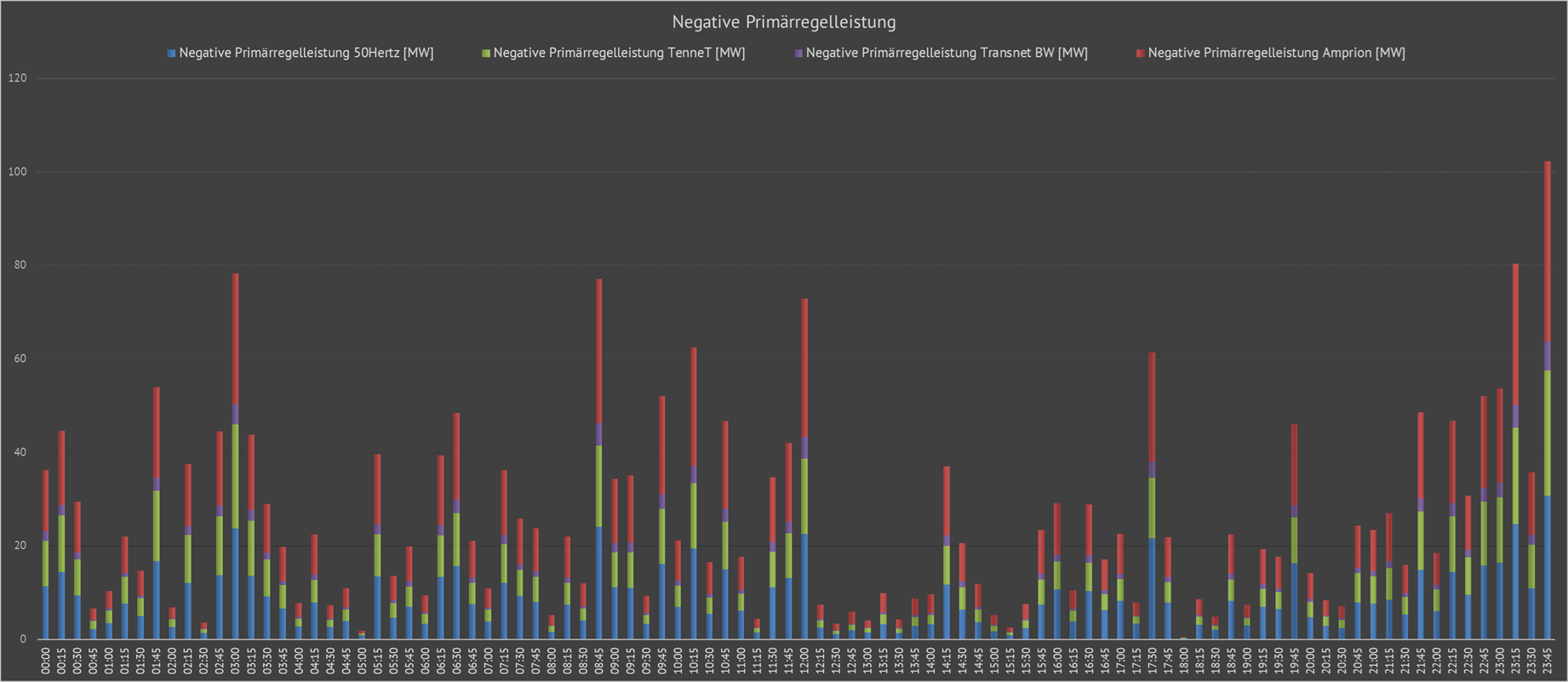

| Eingesetzte Regelleistungen der Übertragungsnetzbetreiber am 31.12.2025 | ||||||||||||||||||||||||

| Erläuterung | ||||||||||||||||||||||||

| Die für die

Frequenzstabilisierung erforderliche elektrische Leistung gliedert sich in

eine sogenannte Primärregelleistung (PRL), in eine sogenannte

Sekundärregelleistung (SRL) und eine sogenannte Minutenregelleistung

(MRL). Kommt es zum Beispiel zu einer plötzlichen negativen

Frequenzabweichung von der geforderten Netzfrequenz von 50 Hz (Erzeugung <

Verbrauch), werden innerhalb von 30 s die dafür vorgesehenen

Regelkraftwerke auf ihre volle Leistung hochgefahren. Diese

Primärregelkraftwerke decken diesen Störfall für nominell 15 Minuten ab.

Kann diese Frequenzabweichung nicht durch die Primärregelleistung

beseitigt werden, speisen innerhalb von 5 Minuten nach Beginn des

Störfalls die sogenannten Sekundärregelleistungskraftwerke mit voller

Leistung in den betroffenen Netzabschnitt ein. Die nominelle Zeitdauer

dieser Einspeisung beträgt ebenfalls 15 Minuten. Sollte auch dadurch der

Störfall nicht beseitigt werden, kommen weitere Regelkraftwerke an das

Netz, die sogenannten Minutenregelkraftwerke. Diese müssen innerhalb von

15 Minuten ab Beginn des Störfalls mit voller Leistung einspeisen und

diese für 60 Minuten halten. Sollte ein Frequenzanstieg vorliegen, müssen dafür vorgesehene Stromverbraucher und Stromspeicher die überschüssige Energie aufnehmen. Dementsprechend liegt eine negative Regelleistung vor. Für all diese genannten Maßnahmen sind die vier deutschen Übertragunsnetzbetreiber (50 Hertz, Amprion, Tennet, Transnet BW) innerhalb eines sogenannten Netzregelverbunds (NRV) verantwortlich. Sollte selbst nach 60 Minuten eine vorhandene Netzfrequenzschwankung (Über- oder Unterfrequenz) nicht ausgeglichen worden sein, tritt die sogenannte Stundenreserve in Kraft. Dafür sind allerdings nicht mehr die Übertragungsnetzbetreiber, sondern der Verursacher der Störung selbst, verantwortlich. Dazu hat der Verursacher seine eigenen Kraftwerke in Abhängigkeit von der Frequenzabweichung entweder hoch oder herunter zu fahren. |

||||||||||||||||||||||||

| [Quelle: netztransparenz next] | ||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

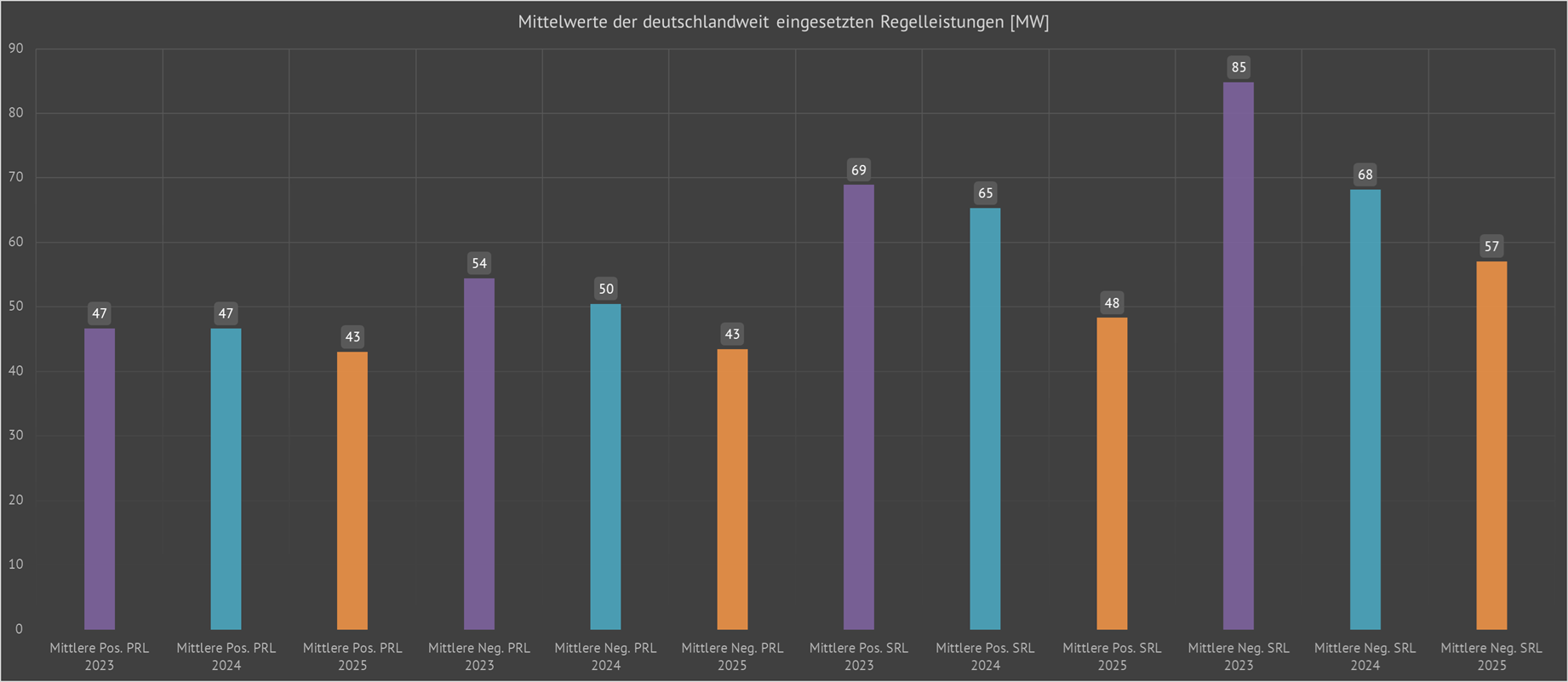

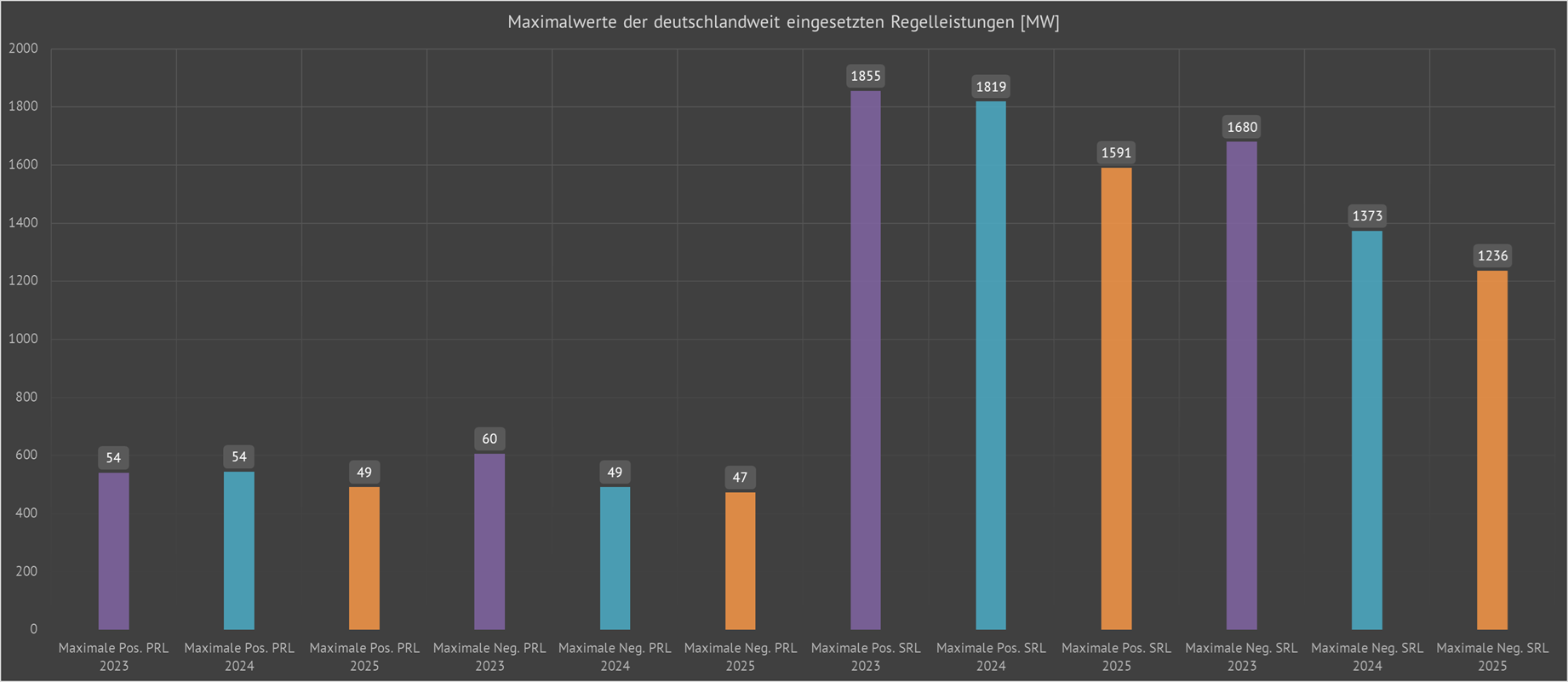

| Mittlere und maximal eingesetzte Regelleistung der Übertragungsnetzbetreiber | ||||||||||||||||||||||||

| Erläuterung | ||||||||||||||||||||||||

| Dargestellt sind die über das jeweilige Jahr gemittelte eingesetzte positive und negative Primär- und Sekundärregelleistung der Übertragungsnetzbetreiber für das gesamte deutsche Netzgebiet. Weiterhin sind die jeweiligen maximal eingesetzten Leistungen dargestellt. | ||||||||||||||||||||||||

| [Quelle: netztransparenz.de] | ||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

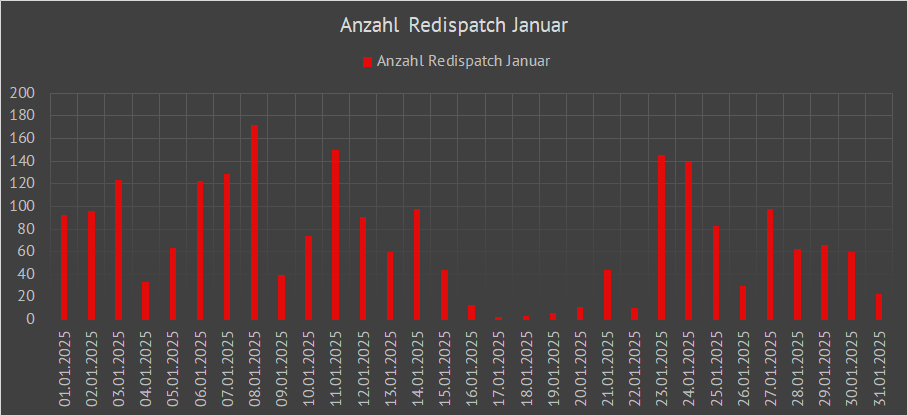

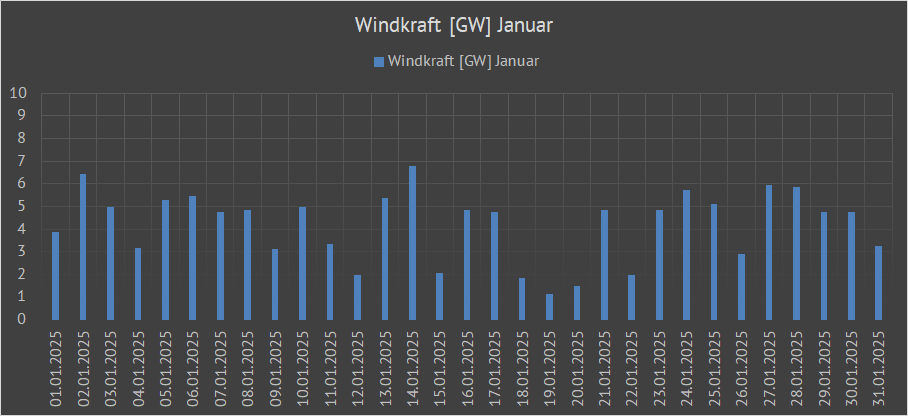

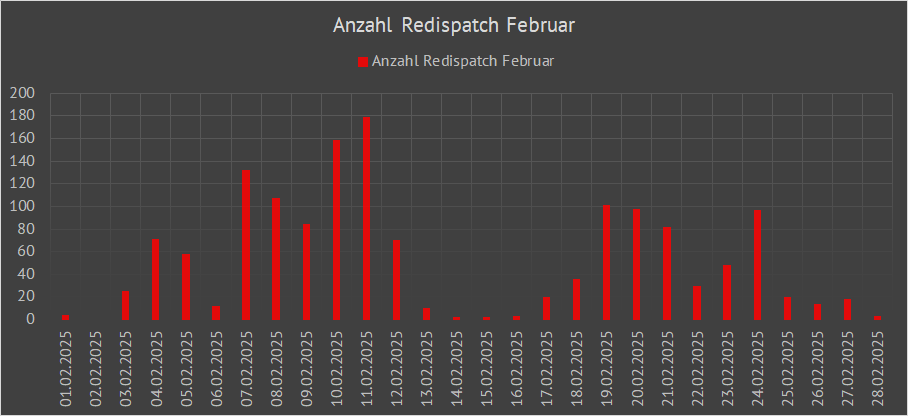

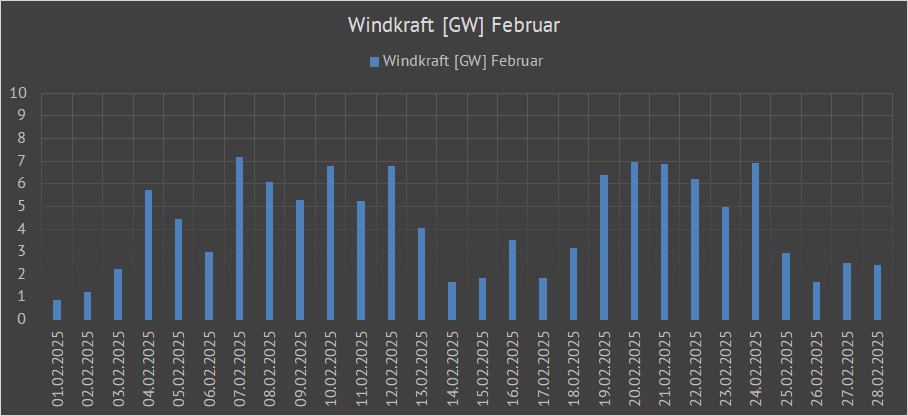

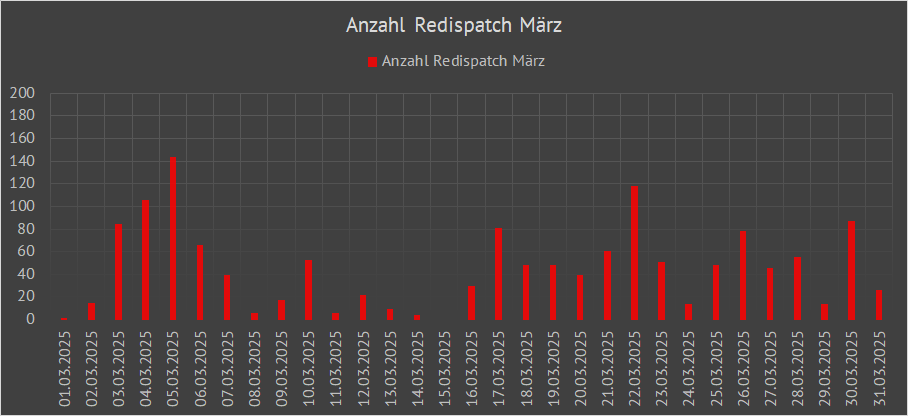

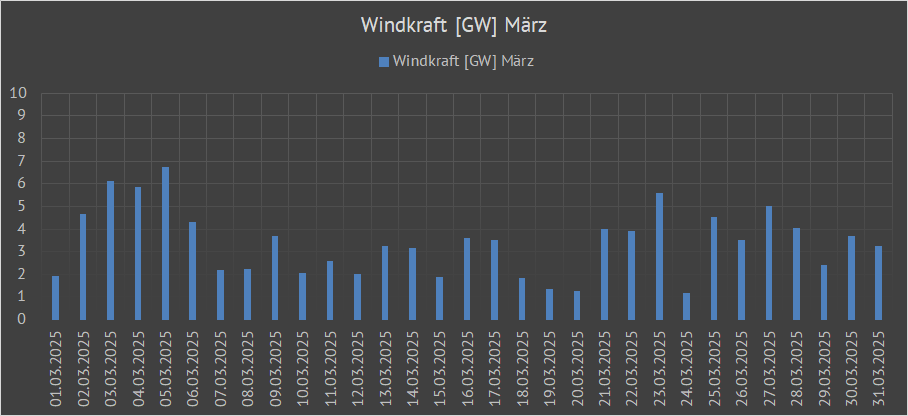

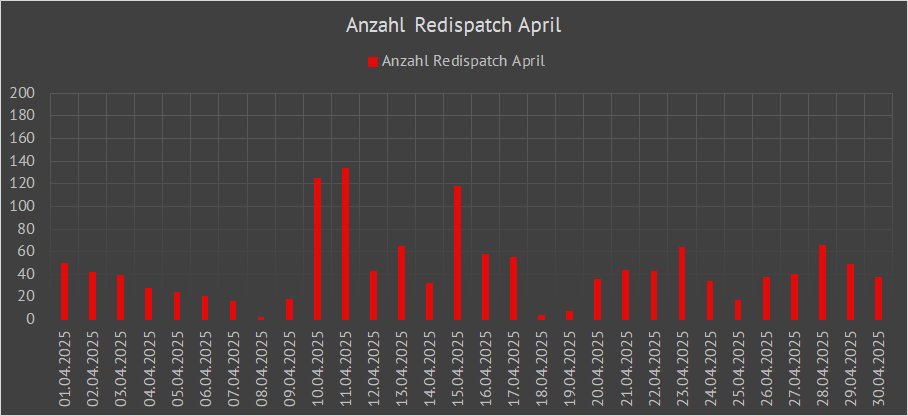

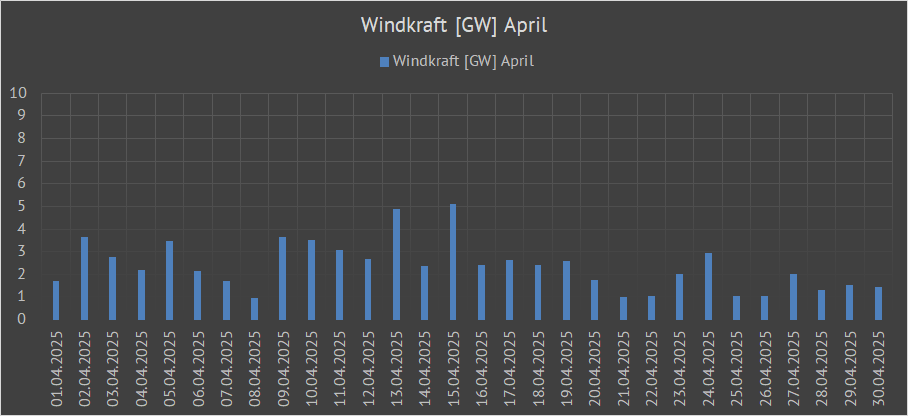

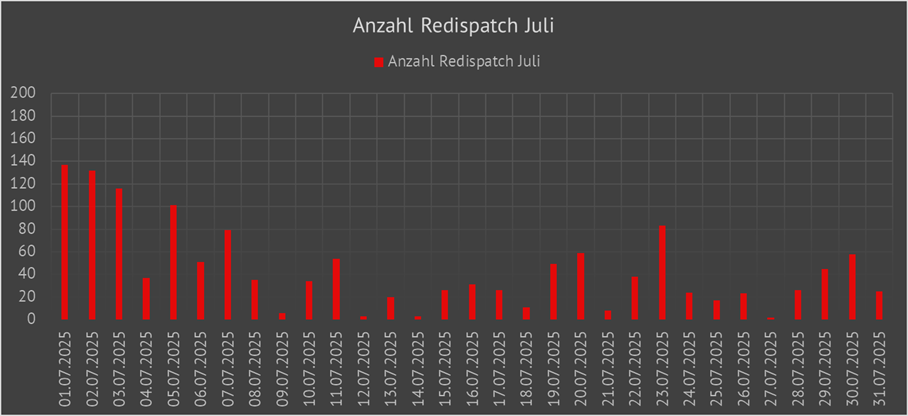

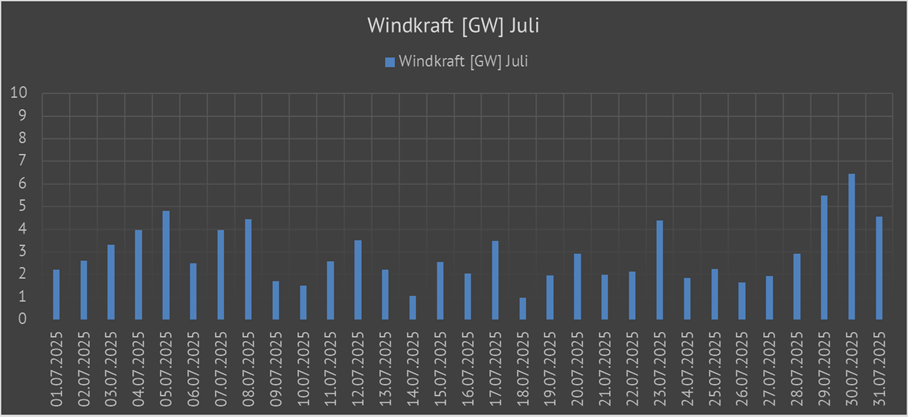

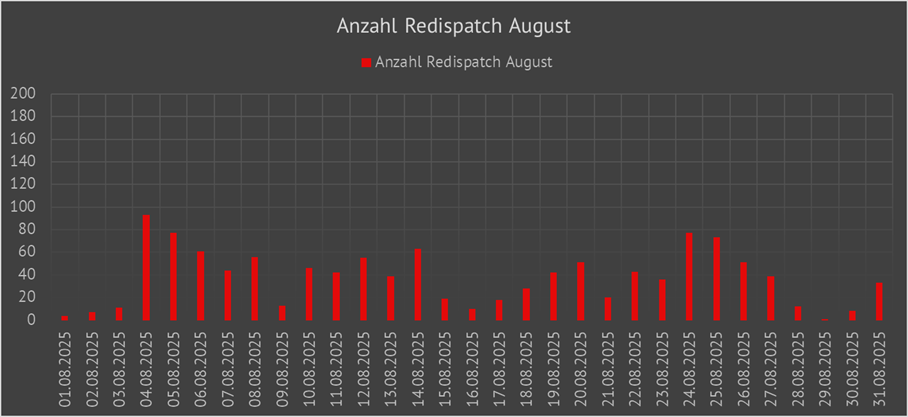

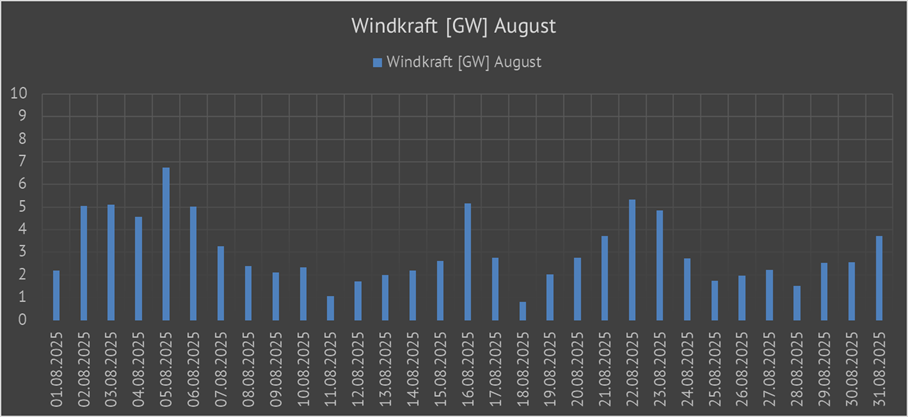

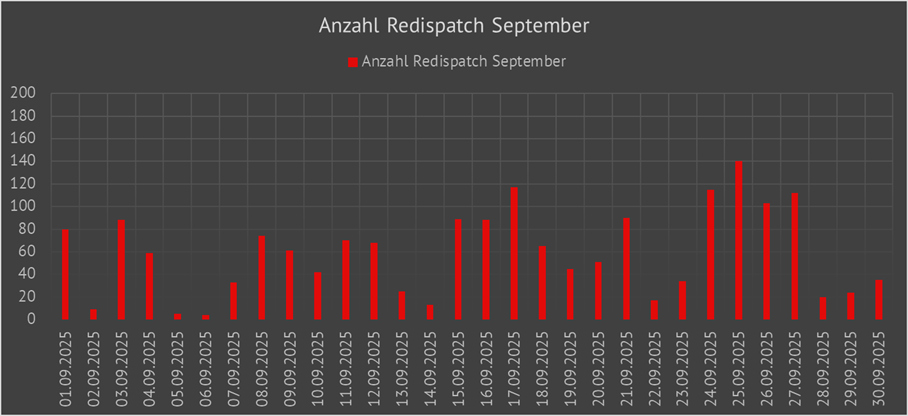

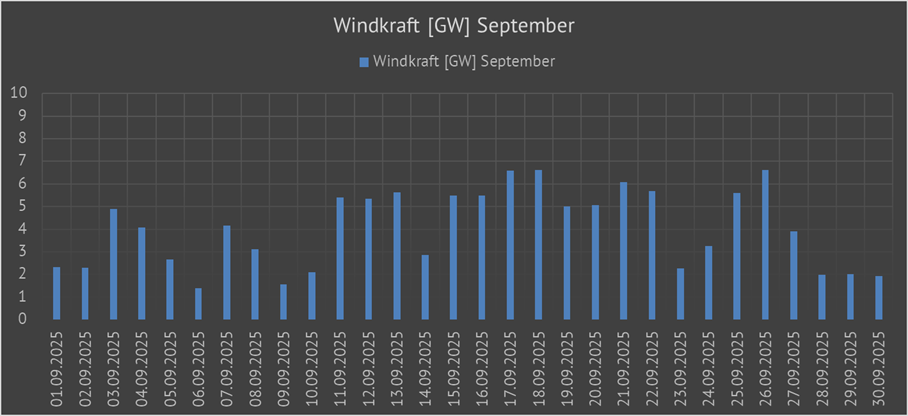

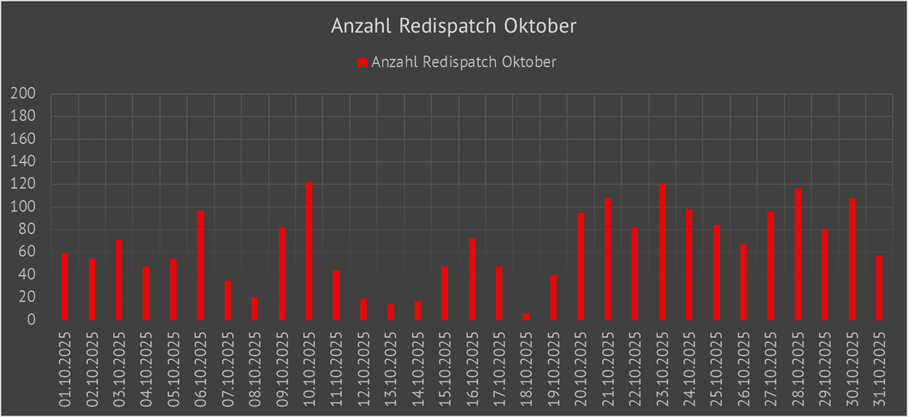

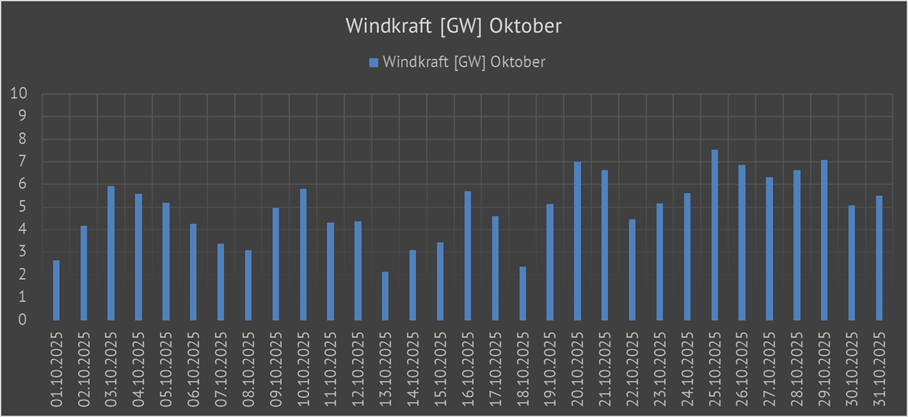

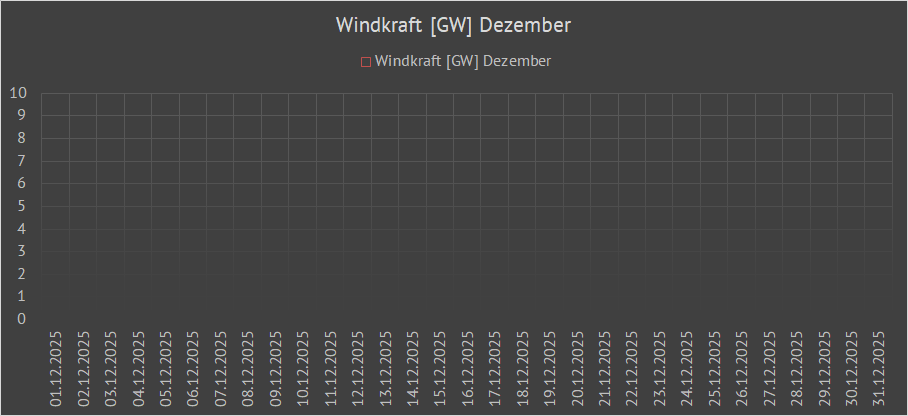

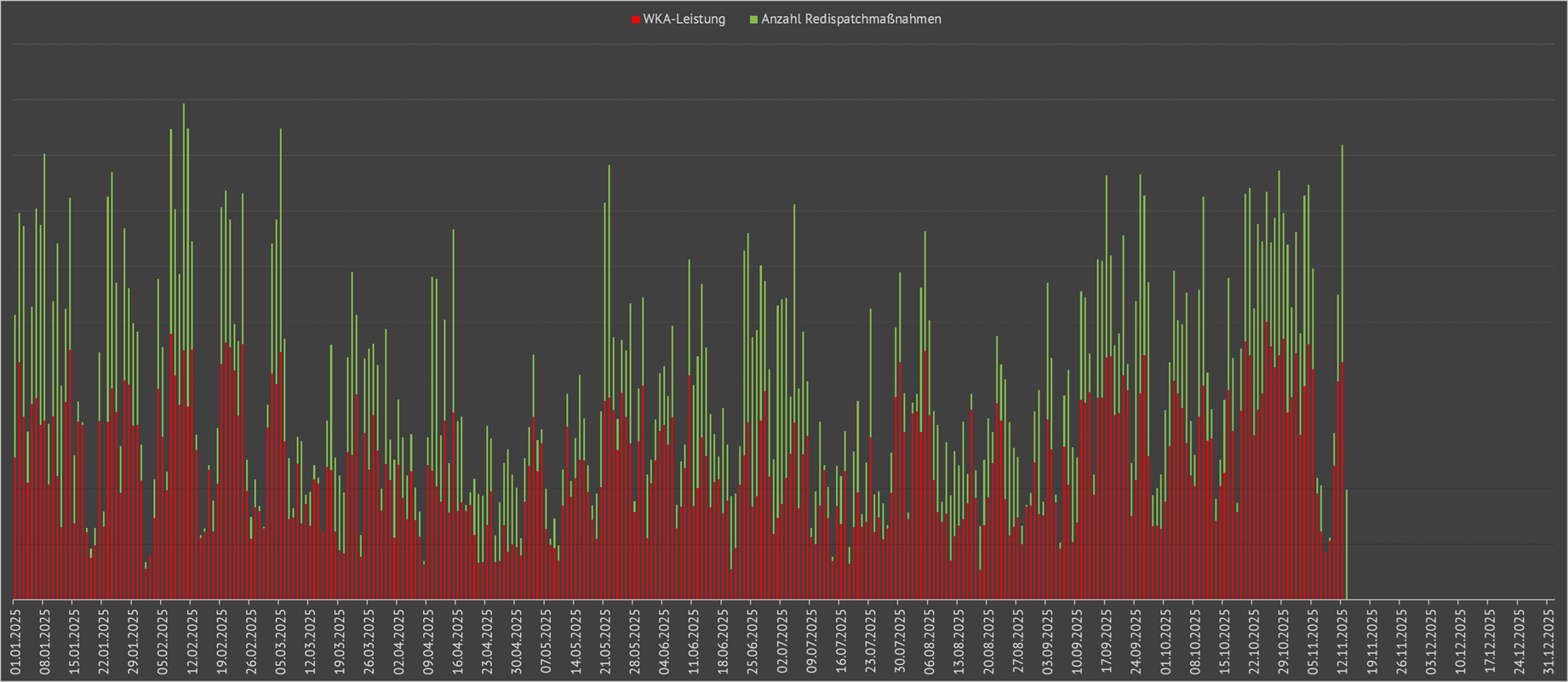

| Jährliche Anzahl der Redispatchmaßnahmen versus eingespeister Windkraftleistung in Deutschland im Jahr 2025 | ||||||||||||||||||||||||

| Erläuterung | ||||||||||||||||||||||||

| Dargestellt ist die jährliche Korrelation zwischen Windkraftanlageneinspeisung und den daraus resultierenden Redispatchmaßnahmen. Es ist deutlich zu erkennen, dass die Anzahl an erforderlichen (und preisintensiven) Redispatchmaßnahmen proportional mit der Leistung der einspeisenden Windkraftanlagen zunimmt. Im Umkehrschluß bedeutet das, umso mehr unstetig produzierende Windkraftanlagen in Deutschland einspeisen, desto mehr kostspielige Redispatchmaßnahmen müssen für den Erhalt der Netzstabilität durchgeführt werden. Es ist also zu konstatieren, dass vorwiegend die volatilen Windkraftwerke ursächlich für die erforderlichen Redispatchmaßnahmen sind. | ||||||||||||||||||||||||

| [Quelle: energy-charts] | ||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

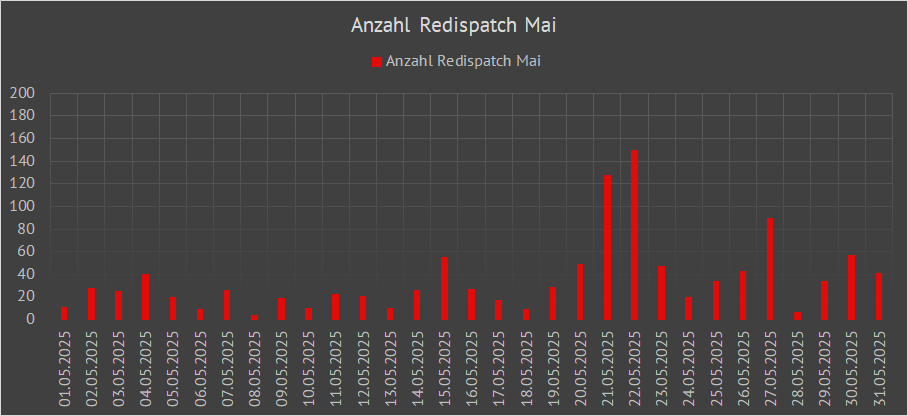

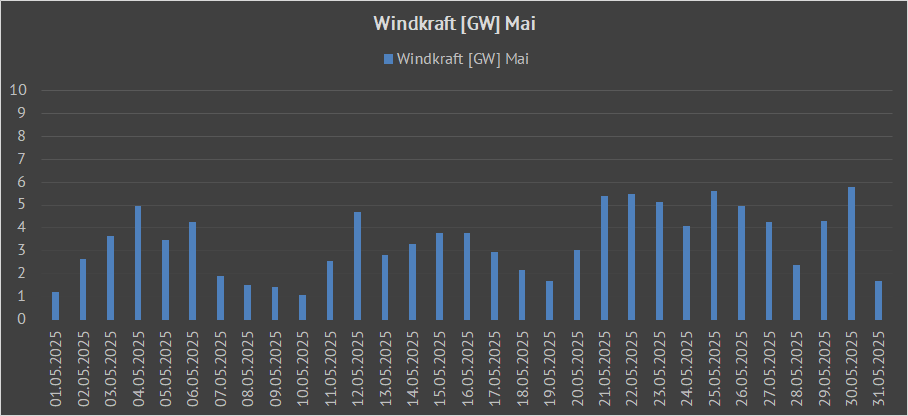

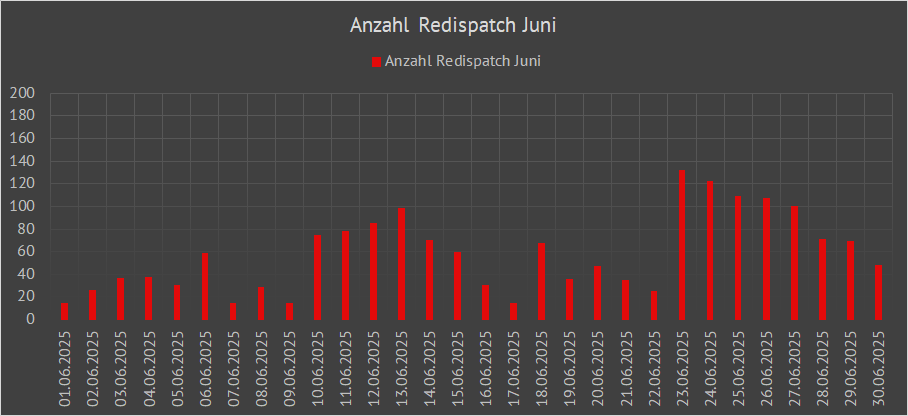

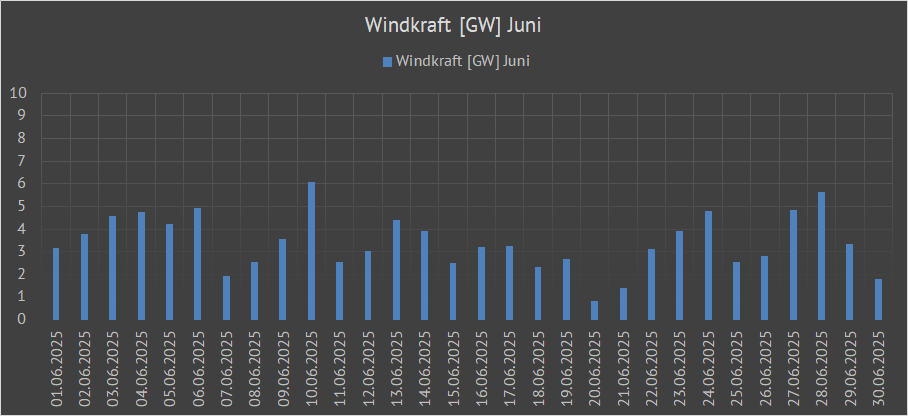

| Monatliche Anzahl der Redispatchmaßnahmen versus eingespeister Windkraftleistung in Deutschland im Jahr 2025 | ||||||||||||||||||||||||

| Erläuterung | ||||||||||||||||||||||||

| Dargestellt ist die monatliche Korrelation zwischen Windkraftanlageneinspeisung und den daraus resultierenden Redispatchmaßnahmen. Es ist deutlich zu erkennen, dass die Anzahl an erforderlichen (und preisintensiven) Redispatchmaßnahmen proportional mit der Leistung der einspeisenden Windkraftanlagen zunimmt. | ||||||||||||||||||||||||

| [Quelle: energy-charts] | ||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

| Vergleich der Netzengpasskosten zwischen Deutschland und Frankreich | ||||||||||||||||||||||||

| Erläuterung | ||||||||||||||||||||||||

| Dargestellt sind die auffsummierten Kosten für das Netzengpassmanagement (Redispatch + Countertrading) von Deutschland und Frankreich zwischen den Jahren 2015 und einschließlich 2024. Es ist zu erkennen, dass Deutschland in diesem Zeitbereich 50 mal höhere Kosten für das Netzengpassmanagement aufgewendet hat als Frankreich. | ||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

| Abschaltbare Lasten | ||||||||||||||||||||||||

| Erläuterung | ||||||||||||||||||||||||

| "Unter abschaltbaren Lasten versteht man stromintensive Industrieprozesse, die kurzfristig deaktiviert – abgeschaltet – oder gedrosselt werden können, wenn der physikalische Netzzustand dies erfordert. Abschaltbare Lasten zeichnen sich durch eine sehr hohe, kontinuierliche Stromabnahme aus und finden sich zumeist in der verarbeitenden Industrie." | ||||||||||||||||||||||||

|

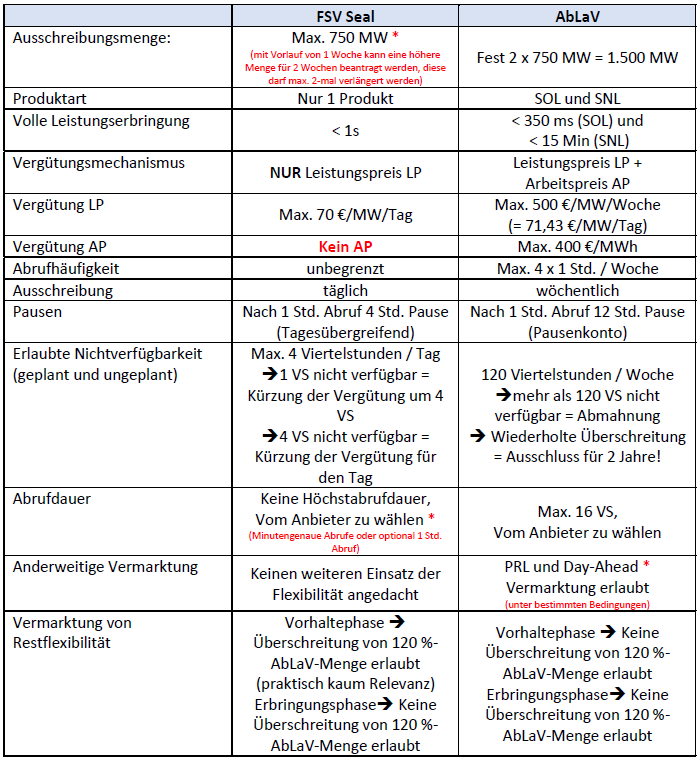

"Die Verordnung zu abschaltbaren Lasten, kurz „AbLaV“, bestand von ihrer Verabschiedung im Jahr 2012 bis zur Außerkraftsetzung am 1. Juli 2022 und regelte die Nutzung von steuerbaren, d.h. auch abschaltbaren, Stromverbrauchern (sogenannten „Lasten“) in der Industrie. Ziel einer solchen Steuerung war die Stabilisierung der Übertragungsnetze. Zu den präqualifizierten Anlagen zählten überwiegend Industriebetriebe mit stromintensiven Prozessen, die kurzfristig abgeschaltet oder gedrosselt werden konnten. Grundsätzlich wurde zwischen schnell abschaltbaren Lasten („SNL“; Aktivierung innerhalb von 15 Minuten) und sofort abschaltbaren Lasten („SOL“; Aktivierung innerhalb von 350 Millisekunden) unterschieden." Die Verordnung zu abschaltbaren Lasten wurde am 28.09.2023 durch die (von den betroffenen Unternehmen als kritisch eingestufte) Feststellung einer wirksamen Verfahrensregulierung der Kosten und Erlöse aus der Beschaffung eines Systemdienstleistungsprodukts aus abschaltbaren Lasten (kurz: FSV Seal) abgelöst. Die Unterschiede zwischen AbLaV und Seal zeigt die folgende Tabelle des Aluminiumherstellers trimet: |

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

| [Quelle: Netztransparenz next Bundesnetzagentur] | ||||||||||||||||||||||||

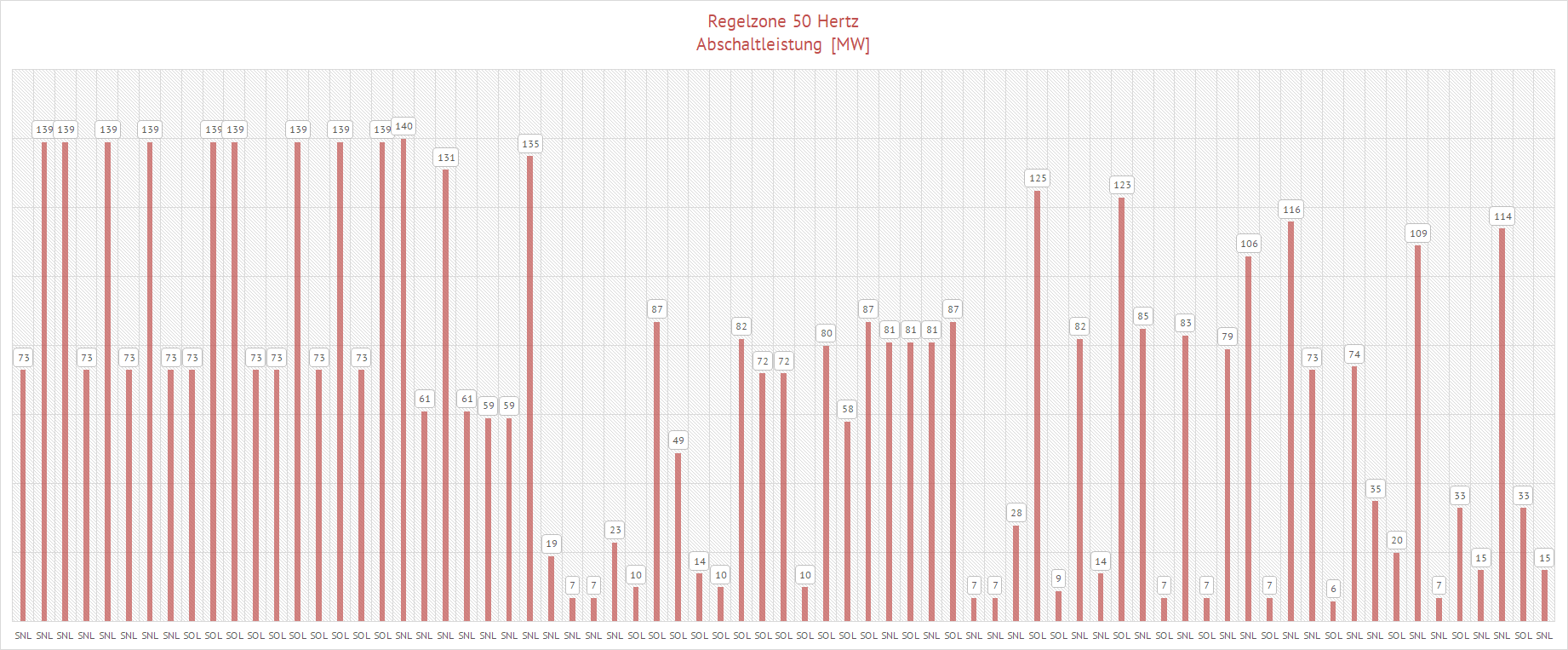

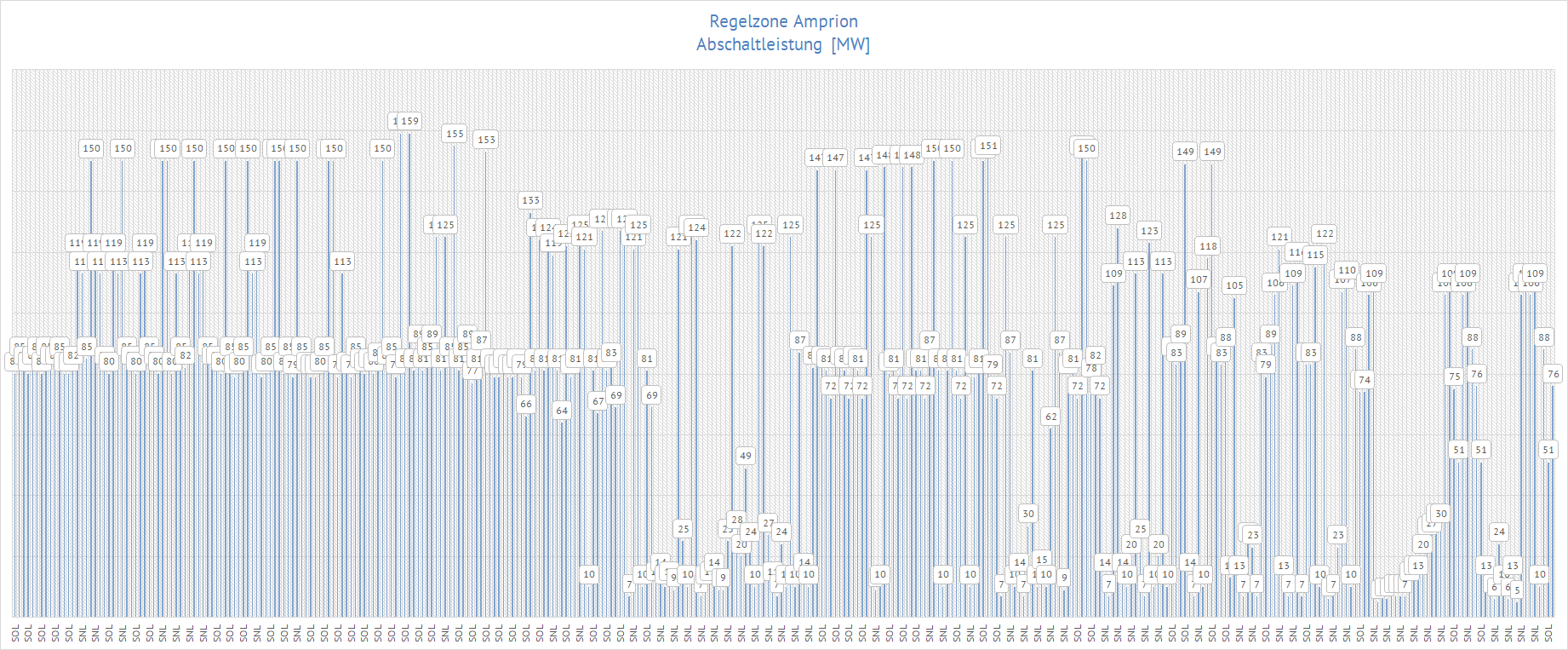

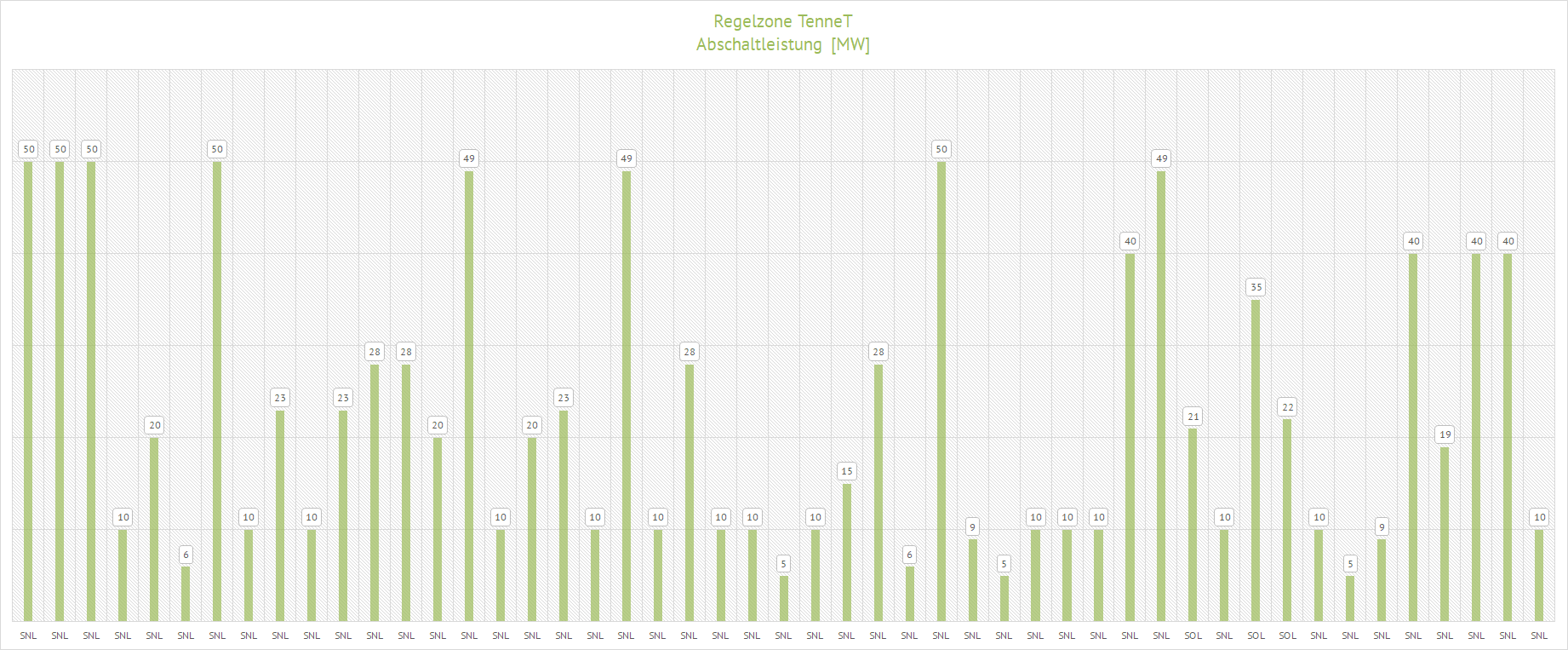

| Die nachfolgenden Grafiken zeigen die durchgeführten Abschaltungen im Zeitraum vom 13.02.2014 bis 22.06.2022 im Bereich der Regelzonen 50 Hertz, Amprion und Tennet insgesamt und einzeln spezifiziert an. Es ist deutlich zu erkennen, dass die meisten Lastabschaltungen in der Regelzone des Übertragungsnetzbetreibers Amprion erfolgten, hingegen in der Regelzone des Übertragungsnetzbetreibers TransnetBW überhaupt keine Abschaltungen erfolgten. | ||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

| Grund der Lastabschaltungen | ||||||||||||||||||||||||

| Erläuterung | ||||||||||||||||||||||||

| Dargestellt ist die Anzahl und der Grund der erfolgten Lastabschaltungen zwischen dem 13.02.2014 bis 22.06.2022 im Bereich der Regelzonen 50 Hertz, Amprion und Tennet. Obwohl nach den Bestimmungen der AbLaV die abschaltbaren Lasten erst dann zum Redispatch herangezogen werden dürfen wenn die vorgelagerte Regelenergie (siehe oben) der Regelenergiekraftwerke erschöpft ist, kam es im angeführten Zeitraum dennoch zu Lastabschaltungen im Sinne des erforderlichen Redispatches. Grund dafür war, dass die Vergütungen für die Lastabwürfe geringer als die für die Regelkraftwerke waren und somit die resultierenden Redispatchkosten niedriger waren. | ||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

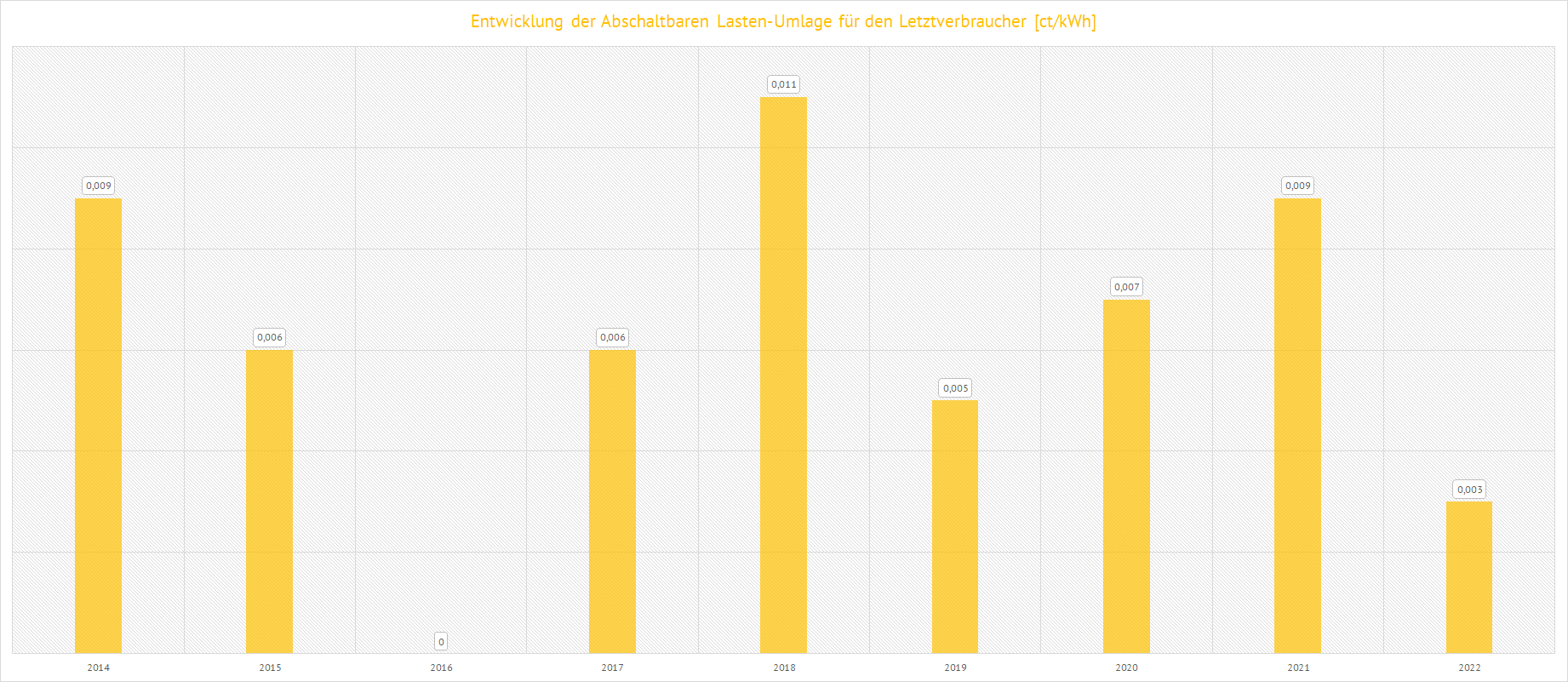

| Zu zahlende Umlage für nichtprivilegierten Letztabnehmehmer auf Grund der abschaltbaren Lasten | ||||||||||||||||||||||||

| Erläuterung | ||||||||||||||||||||||||

| "Mit der Umlage für

abschaltbare Lasten werden Vergütungszahlungen der

Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB)

an Anbieter von sogenannter „Abschaltleistung“ ausgeglichen. Anbieter von

Abschaltleistung sind z. B.

Industriebetriebe, die für einen vereinbarten Zeitraum oder auch

kurzfristig auf die Lieferung von Strom verzichten können, wenn im

Stromnetz gerade nicht genügend Strom vorhanden ist. Die

ÜNB gleichen ihre Zahlungen

untereinander aus und legen den Betrag auf alle Letztverbraucher um. Ziel

ist eine bessere Netzstabilität und damit eine höhere

Versorgungssicherheit. Die Umlage wird einmal jährlich neu festgelegt und zum 1. Januar angepasst. Die Verordnung über Vereinbarungen zu abschaltbaren Lasten (AbLaV) tritt schrittweise bis 31. Dezember 2023 außer Kraft. Die Umlage für abschaltbare Lasten nach § 18 AbLaV wird letztmalig 2023 erhoben." |

||||||||||||||||||||||||

| [Quelle: Bundesnetzagentur Netztransparenz] | ||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

| Auszug aus der Stellungnahme des Bundesverbands der Deutschen Industrie e.V. zum FSV Seal | ||||||||||||||||||||||||

| [Quelle: Stellungnahme BDI] | ||||||||||||||||||||||||

| Grundsätzlich wird die

Einführung eines Nachfolgeproduktes für abschaltbare Lasten begrüßt.

Nachdem die „Verordnung zu abschaltbaren Lasten“ (AbLaV) Ende Juni 2022

aus europarechtlichen Gründen ausgelaufen war, bestand eine

Regelungslücke, die aufgrund der angespannten Versorgungslage große

Unsicherheiten in der Industrie zur Folge hatte. Im Herbst 2022 traten die

Übertragungsnetzbetreiber mit der Bitte zur Teilnahme an freiwilligen (und

unvergüteten) Lastreduktionen in Form einer Vorstufe zur Abschaltkaskade

des § 13(2) EnWG („BDEW-Kaskade“) heran. Damit konnten die Unternehmen

dazu beitragen, vor dem Hintergrund der Gasmangellage und des Ausfalls von

französischen Kernkraftwerken, bei möglichen kritischen Situationen das

Stromnetz zu stabilisieren. Im Gegenzug sollten Stromabschaltungen nach

der „BDEW-Kaskade“ für die Unternehmen vermieden werden, da diese bei

Unternehmen zu hohen Kosten und zu erheblichen Schäden an

Produktionsanlagen führen können. Eine Berücksichtigung bei der

„BDEW-Kaskade“ wäre - gemäß einem Schreiben der BNetzA an den VIK - jedoch

ausgeschlossen gewesen, d. h. trotz freiwilliger und vorzeitiger

Lastabschaltungen hätten Unternehmen innerhalb der „BDEW-Kaskade“ ggf.

dennoch als Erstes abschalten müssen. Eine solche Teilnahme an

unvergüteten Lastreduzierungen war aus Industrie-Sicht aber ein einmaliger

Vorgang und der Sondersituation des letzten Jahres geschuldet, da ein

unvergütete Reduktion der Produktion die Wettbewerbsfähigkeit der

deutschen Industrie erheblich beeinträchtigt. Eine freiwillige und angemessen vergütete Regelung, die entsprechende industrielle Flexibilitäten hebt, stellt daher ein wichtiges Instrument zur Stabilisierung der Netze dar und ist einem ungeregelten Zustand mit Zwangsabschaltungen prinzipiell vorzuziehen. Die Verbände plädieren im Sinne der Versorgungssicherheit und angesichts des steigenden Bedarfs an steuerbarer Leistung dafür, freiwillige und marktbasierte Bereitstellung von Flexibilität zu erleichtern und nicht durch übermäßig hohe administrative Zugangshürden zu erschweren, wie dies derzeit z.B. bei der Flexibilisierungsoption nach § 118 Abs. 46a EnWG und der entsprechenden Festlegung der Bundesnetzagentur der Fall ist (BK4-022-089). Auch die Übertragungsnetzbetreiber haben im Rahmen der Plattform Klimaneutrales Stromsystem selbst auf die wachsende Bedeutung lastseitiger Flexibilitäten hingewiesen und den Abbau wirtschaftlicher und regulatorischer Hemmnisse zur Bereitstellung angeregt. Es wird dennoch festgestellt, dass das FSV SEAL in seiner derzeitigen Ausgestaltung bei allen zentralen Punkten keinen Anreiz bietet, daran teilzunehmen. Dies liegt einerseits daran, dass das Abschalt-Kriterium von < 1 Sekunde das Produkt in der vorgeschlagenen Form für den allergrößten Teil des bereits durch die AbLaV erschlossenen Potenzials industrieller Flexibilität ungeeignet macht, da diese Anlagen ihre Flexibilität aus technischen Gründen nicht in so kurzer Zeit erbringen können. Für die Anlagen, für die das obengenannte Kriterium keine Hürde darstellt, besteht aufgrund des fehlenden Arbeitspreises sowie der nicht angemessenen Vergütungshöhe des Leistungspreises kein wirtschaftlicher Anreiz zur Teilnahme am FSV SEAL. Die folgenden Punkte werden aus Sicht der Industrieverbände daher besonders kritisch bewertet und sollten im Rahmen der Konsultation des FSV SEAL entsprechend angepasst werden, wenn ein für die Industrie praktikables marktbasiertes Flexibilitätsprodukt zum nächsten Winter und darüber hinaus zur Verfügung stehen soll: 1. Der vorgeschlagene Vergütungsmechanismus ist nicht ausreichend, um die potenziellen Verluste einer sofortigen Abschaltung (SOL) < 1 Sekunde auszugleichen. Der Vergütungsmechanismus macht somit eine Teilnahme der in den beiden Verbänden vertretenen Unternehmen am FSV SEAL höchst unwahrscheinlich. 2. Die Präqualifikationsanforderungen sollten möglichst einfach gestaltet werden und eine breite Teilnahme an den Ausschreibungen des SEAL ermöglichen. 3. Durch die Beschränkung auf SOL (< 1 Sekunde) bleibt bereits gehobenes freiwilliges Abschaltpotenzial in der Industrie künftig ungenutzt. Es ist daher die Entwicklung eines ergänzenden Produktes nötig, das dieses Potenzial adressiert. 4. Es darf aus Sicht der Verbände keine Bestrafung für bereits geleistete Bereitschaft und Arbeit geben. Nicht-Verfügbarkeiten aus technischen Gründen sollten keine negativen Konsequenzen haben. 5. Die Mindestangebotsmenge sollte auf 1 MW gesenkt werden. Eine Angebotsbündelung sollte auch innerhalb eines Verbundstandorts möglich sein. Aufgrund der besonderen Beschaffenheit des deutschen Stromsystems, welches derzeit durch eine hohe volatile EE-Einspeisung und hohem Redispatch-Bedarf geprägt ist, sollte die Erbringung von Flexibilität in Deutschland eigentlich deutlich höherwertiger bemessen sein als z.B. in Frankreich. |

||||||||||||||||||||||||

| Hinweis: Der Autor übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Angaben. Diese Seite dient lediglich der Information und ersetzt keine individuelle Rechtsberatung. Der Autor ist nicht für die Inhalte der von ihm verlinkten Seiten verantwortlich und übernimmt keine Haftung. | ||||||||||||||||||||||||

| Prognosen: Eigene Berechnung [GW = Gigagawatt GWh = Gigawattstunde TWh = Terawattstunde] | ||||||||||||||||||||||||

| Daten: Bundesnetzagentur GIE|AGSI energy-charts SMARD netztransparenz |