| Stromsituation | ||||||||||||||||||||||||||||

| [Grid Forming] | ||||||||||||||||||||||||||||

| Einführung in das deutsche Stromversorgungssystem der Zukunft | ||||||||||||||||||||||||||||

| Erläuterung | ||||||||||||||||||||||||||||

| In der Dissertation von Bernhard Hammer zum Stromsystem der Zukunft, wird folgende Kurzfassung dieses Gedankens dargelegt: | ||||||||||||||||||||||||||||

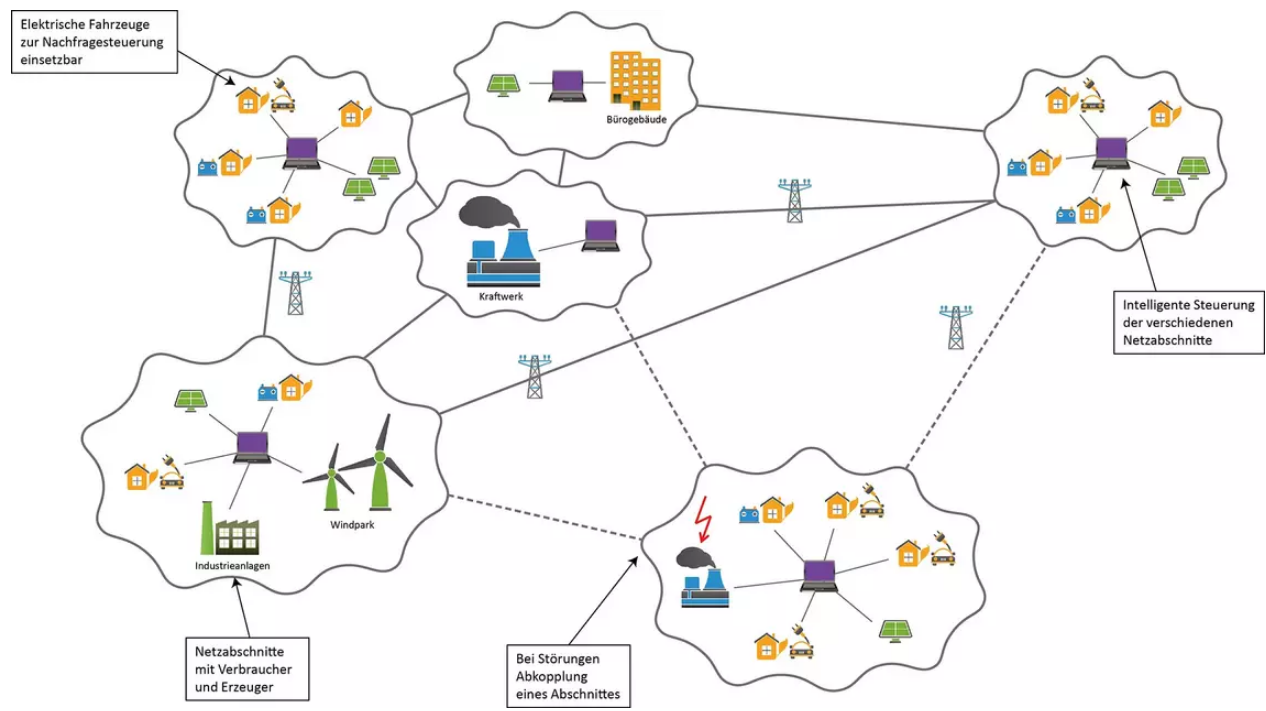

| "Die Energiewende

erfordert einen Paradigmenwechsel bei der Regelung elektrischer

Energienetze. Während in der Vergangenheit ein Großteil der elektrischen

Energie in großen Kraftwerken auf der Höchstspannungsebene erzeugt wurde

und das Energienetz daher „von oben“ geregelt werden konnte, ist absehbar,

dass in Zukunft immer mehr Energie durch kleine Anlagen dezentral erzeugt

wird. Die Regelung des Netzes muss dann „von unten“ her geschehen. Im Prinzip lassen sich viele der für die Regelung des konventionellen Energienetzes verwendeten Konzepte auf die Niederspannungsebene übertragen. Während im konventionellen Energienetz jedoch nur wenige große Kraftwerke zu koordinieren sind, müssen im Energienetz der Zukunft Myriaden kleiner Anlagen gemeinsam agieren, um die Regelziele umzusetzen. Diese Komplexitätszunahme stellt eine große Herausforderung dar. Seit etwa der Jahrtausendwende wird das Microgrid-Konzept als ein wesentliches Bauteil angesehen, um das Teile-und-herrsche-Prinzip auf die Regelung von Energienetzen zu übertragen und der Komplexitätszunahme entgegenzusetzen. Der Grundgedanke lautet etwa so: Wenn jedes Microgrid für sich funktionsfähig ist, sollte das Zusammenschalten der Microgrids zu größeren Netzen keine allzu große Herausforderung mehr darstellen. Sollte es im Gesamtnetz doch zu Schwierigkeiten kommen, können die Microgrids sich vom Gesamtnetz trennen und die Energieversorgung ist weiterhin gewährleistet." |

||||||||||||||||||||||||||||

| Das deutsche

Stromversorgungsnetz der Zukunft besteht also nicht mehr hauptsächlich aus

wenigen großen Teilnetzen mit entsprechend groß dimensionierten

rotierenden Synchrongeneratoren, sondern zum übergroßen Teil aus sehr

kleinen (umrichterbasierten) Teilnetzen, hauptsächlich gespeist durch

volatile Stromerzeuger. Diese Teilnetze werden Microgrids genannt. |

||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||

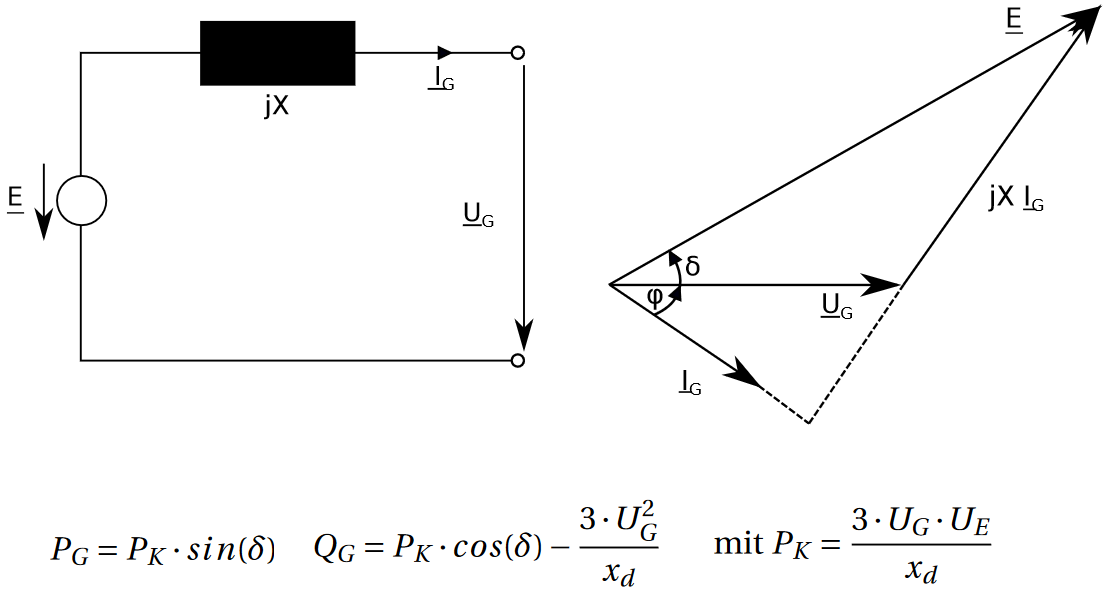

| [Quelle: ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften] | ||||||||||||||||||||||||||||

| Diese vielen kleinen (umrichterbasierten) Teilnetze werden dann direkt an das bestehende (umrichterbasierte) deutsche bzw. indirekt an das gesamte europäische Verbundnetz angeschlossen. Das Verbundnetz dient also als Sammelstelle und Verteiler für die volatil einspeisenden Microgrids: | ||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||

| [Quelle: Bernhard Hammer] | ||||||||||||||||||||||||||||

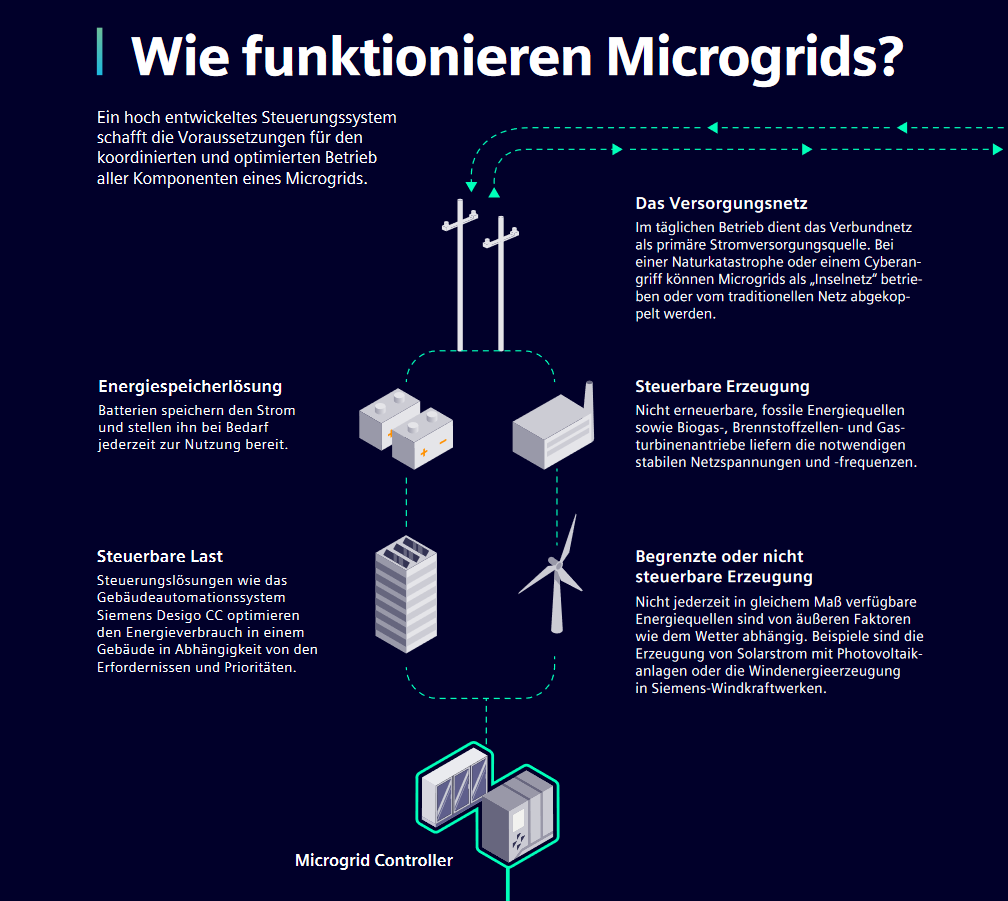

| Um das Netz dennoch stabil zu halten, soll es in einem Microgrid unter anderen aber auch noch steuerbare konventionelle Gaskraftwerke geben. Diese kleinen Gaskraftwerke werden dann mit Biogas oder Wasserstoff betrieben. Ebenso ist die Stromerzeugung mittels Brennstoffzellen angedacht: | ||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||

| [Quelle: Siemens USA] | ||||||||||||||||||||||||||||

| Beispiel eines Microgrids mit PV-Generatoren als Stromerzeuger und Batterien als Energiespeicher des Goldschürfers Gold Fields Ltd.: | ||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||

| [Foto: Gold Fields Ltd.] | ||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||

|

Die deutsche konventionelle Stromerzeugung für den privaten Endverbraucher

im Niederspannungssystem hat vier Aufgaben: 1. Eine ein- bis dreiphasige symmetrische Wechselspannung mit einem Effektivwert von 230 V respektive 400 V (bei einer Toleranz von +/- 10%) bereitzustellen. 2. Dafür zu sorgen, dass die Frequenz dieser Wechselspannung stabil 50 Hz (bei einer Toleranz von +/- 20 mHz) beträgt. 3. Induktive und kapazitive Blindleistung sowie reelle Wirkleistung zu erzeugen. 4. Die oberen drei Kriterien zu jeder Zeit und an jedem Ort verfügbar zu machen. Dafür waren (sind) bisher (heute) die großen rotierenden Synchrongeneratoren der atomaren und fossilen Kraftwerke hauptverantwortlich: |

||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||

| [Foto: PETROTECH; gelb Turbine, rot Synchrongenerator] | ||||||||||||||||||||||||||||

| Die Amplituden (und damit auch die Effektivwerte) der gewünschten Wechselspannungen wurden (werden) durch die Ströme in den Erregerwicklungen der dreiphasigen Synchrongeneratoren eingestellt: | ||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||

| [Quelle: Emerson] | ||||||||||||||||||||||||||||

| Die Frequenz wurde (wird) allein durch die Drehzahl der antreibenden Turbine (Prime Mover) eingestellt. Das Herzstück der Turbinenregelung ist der sogenannte Governor. Dieser regelt entsprechend seinen Vorgaben die im folgenden Fließbild dargestellten Größen durch das exakte Verstellen der notwendigen Regelventile: | ||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||

| [Quelle: Voith] | ||||||||||||||||||||||||||||

| Den vom Governor gesteuerten Hochfahrvorgang der Dampfturbine eines 60 Hz - Synchrongenerators zeigt das nachfolgende Bild: | ||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||

| [Quelle: PETROTECH] | ||||||||||||||||||||||||||||

| "In a Petrotech provided system, the governor output signal to the steam inlet valve or nozzles is selected from two control modes, the Start-Up Speed Controller and the Speed/Load Controller. The Start-Up Speed Controller provides override control during the startup sequence for orderly ramping of the steam turbine through multiple warm up plateaus (STATES – refer to Figure 1). Once the unit reaches load speed (i.e., synchronous speed) the Start-Up Speed Controller continues to ramp until its maximum setpoint value (typically the maximum allowable speed configurable) is attained. During the starting and warmup sequence, the Start-Up Speed Controller manages the ramp rates from state to state, the speed at each state, and the dwell times of each speed plateau. Typically the ramp rates between the states are slow. This is necessary to avoid rapid and uneven expansion of the steam turbine components during the warmup period. In virtually all steam turbine systems there are operating speeds known as critical speeds which are determined during torsional and lateral analysis. Critical speeds are operating regions where the rotational frequency nears the critical frequency and thus high vibrations occur. In these regions, the governor ramp rates are increased to provide more rapid acceleration through the critical band and thus minimize the level and duration of critical speed induced vibrations. Once the Start-Up Speed Controller brings the steam turbine to the load or rated speed, control is transitioned to the Speed/Load Controller." | ||||||||||||||||||||||||||||

| Dieses Papier der Firma ABB geht detailliert auf die Funktionsweise des Governors ein. | ||||||||||||||||||||||||||||

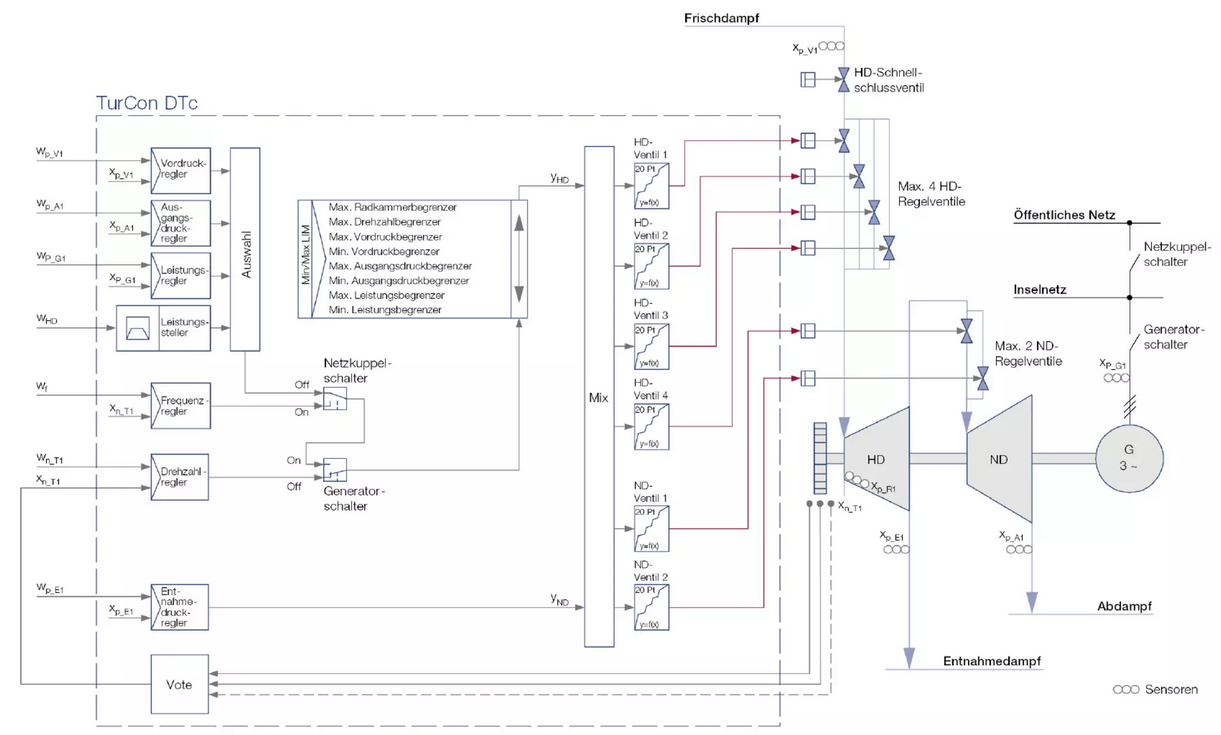

|

Die gewünschten induktiven und/oder kapazitiven

Blindströme werden durch die sogenannte Polradspannung

eingestellt. Dazu muß der Synchrongenerator aus dem sogenannten

Inselbetrieb in den sogenannte Netzparallelbetrieb

gebracht werden. Das geschieht durch die sogenannte

Synchronisation. Die Synchronisation stellt sicher, dass der

Synchrongenerator im Moment des Aufschaltens auf ein vorhandenes

dreiphasiges Netz genau die jeweiligen Netzeigenschaften an der Stelle des

Zuschaltens besitzt: 1. Die dreiphasige Synchrongeneratorspannung hat die gleiche Drehfeldrichtung wie die dreiphasige Netzspannung. 2. Die dreiphasige Synchrongeneratorspannung hat die gleiche Frequenz wie die dreiphasige Netzspannung. 3. Die dreiphasige Synchrongeneratorspannung hat die gleiche Amplitude wie die dreiphasige Netzspannung. 4. Die dreiphasige Synchrongeneratorspannung hat den gleichen Phasenwinkel wie die dreiphasige Netzspannung, dass heißt, es gibt im zeitlichen Verlauf keinen Versatz zwischen den jeweiligen Strangspannungen. Auf dem Oszilloskop beobachtet man vor der Synchronisation sechs Wechselspannungen. Drei um 120° versetzte Spannungen gleicher Amplitude und Frequenz des Netzes und drei um 120° versetzte Spannungen gleicher Amplitude und Frequenz des Synchrongenerators. Zu diesem Zeitpunkt können sich die Spannungen des Synchrongenerators von den Spannungen des Netzes in der Frequenz, der Amplitude und des Phasenwinkels unterscheiden. Sollte die Frequenz der Synchrongeneratorspannungen nicht mit der Frequenz der Netzspannungen übereinstimmen, erhöht oder erniedrigt der Governor die Dampfzufuhr der antreibenden Turbine und damit in entsprechender Weise deren Drehzahl. Sind die Amplituden der Synchrongeneratorspannungen zu hoch oder zu niedrig gegenüber den Netzspannungen, erhöht oder erniedrigt das oben dargestellte Erregersystem den Erregergleichstrom in der Erregerwicklung des Synchrongenerators. Stimmt die Phasenlage der Synchrongeneratorspannungen nicht mit den Netzspannungen überein (es gibt einen Winkelversatz zwischen den jeweiligen Spannungen, das heißt, entweder eilen die Synchrongeneratorspannungen den Netzspannungen vor oder nach), erhöht oder erniedrigt der Governor für einen kurzen Moment die Dampfzufuhr der antreibenden Turbine. Dadurch beschleunigt oder verzögert der Turbinensatz und die Drehzahl steigt kurzzeitig an oder fällt kurzzeitig ab. Wenn alle sogenannten Synchronisierbedingungen erfüllt wurden (gleiche Frequenz, gleiche Amplitude, Phasenwinkel zwischen Generator- und Netzspannungen Null) sieht man auf dem Oszilloskop nur noch drei Spannungen und es gibt zwischen den jeweiligen Phasenspannungen keinerlei Spannungsdifferenz. Nun wird der Netzkuppelschalter eingelegt und im besten Falle verbindet sich der dreiphasige Synchrongenerator vollkommen stromlos mit dem übergeordneten dreiphasigen Netz. Damit ist die Netzsynchronisation erfolgreich abgeschlossen und der Synchrongenerator befindet sich nicht mehr im Inselbetrieb, sondern im sogenannten Netzparallelbetrieb. Nun kann der Generator durch Verringerung seines Erregerstroms seine Polradspannung so einstellen, dass sie niedriger als die konstante Netzspannung ist. In Folge dessen, fließt ein induktiver Blindstrom aus dem Netz in die Wicklung des Synchrongenerators. Die Maschine nimmt induktive Blindleistung aus dem Netz auf und verhält sich für das Netz wie eine große Induktivität. Im umgekehrten Fall kann das Erregersystem den Gleichstrom in der Erregerwicklung erhöhen. Dadurch steigt die Polradspannung in ihrer Amplitude über die der Netzspannung hinaus, und der Synchrongenerator liefert einen entsprechend großen induktiven Blindstrom in das Netz. Er verhält sich für das Netz wie ein großer elektrischer Kondensator. Diesen induktiven Blindstrom benötigen andere Betriebsmittel wie Transformatoren und Wechselstrommaschinen zum Aufbau eines magnetischen Feldes. Die verlangte Wirkleistung wird durch eine entsprechende zusätzliche mechanische Leistung an der Generatorwelle zur Verfügung gestellt. Dazu wird im Generatorbetrieb mehr Dampf auf die Turbinenschaufeln geleitet um dadurch die Drehzahl der Generatorwelle zu erhöhen. Allerdings bedeutet der Name Synchrongenerator, dass, wenn der Generator einmal an das starke Verbundnetz synchronisiert wurde und er im Netzparallelbetrieb läuft, die mechanische Drehzahl des Synchrongenerators ausschließlich durch die Frequenz des starken Verbundnetzes bestimmt wird. Auch wenn die Drehzahl der Turbine durch den zusätzlichen Dampf im Inselbetrieb des Synchrongenerators gestiegen wäre, hält die Netzfrequenz den Generator bei 50 Hz fest. Er kann nicht schneller drehen. Was aber durch die zusätzliche Turbinenleistung erreicht wird, ist ein elektrischer und mechanischer Winkel zwischen der Polradspannung E und der Netzspannung UN = UG. Die Generatorwelle läuft zwar (bei einer Polpaarzahl der Generatorwicklung von p = 1) mit 50 Hz, aber mechanisch vorgedreht mit dem Polradwinkel d. Der Polradwinkel d zwischen den Vektoren der Netz- und der Polradspannung wird also verändert. Durch einen Polradwinkel zwischen der Polradspannung E und der Netzspannung UN = UG kommt es zu einer Wirkkomponente im Generatorstrom IG. Je größer der Polradwinkel d wird, umso mehr Wirkanteil im Generatorstrom IG tritt auf und umso mehr elektrische Wirkleistung PG liefert der Synchrongenerator in das Netz: |

||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||

| [Quelle: TU Harburg] | ||||||||||||||||||||||||||||

|

Der Polradwinkel d

ist beim Netzparallelbetrieb der Winkel zwischen der

Polradspannung E

und der Netzspannung UN

= UG. Das theoretische Maximum für den Polradwinkel d liegt dabei bei +/- 90°. Im Normalbetrieb beträgt der Polradwinkel d aber maximal +/- 40° um ein Kippen der Synchromnmaschine bei einem Lastsprung zu vermeiden. Da die Polradspannung E direkt vom Erregerstrom in der Erregerwicklung abhängt ist zu erkennen, dass die Kurzschlußleistung PK durch Variation des Erregerstromes und der davon abhängigen Höhe von E = UE beeinflußt werden kann. Ist der Erregerstrom Null ist auch E = UE Null und damit auch die Generatorkurzschlußleistung und damit auch die vom Synchrongenerator abgebbare Wirkleistung PG. Die konventionellen rotierenden Synchrongeneratoren haben (bisher) also das gesamte deutsche und europäische Verbundnetz geformt, indem sie sich an ein bereits durch mindestens einen Synchrongenerator geformtes Inselnetz aufsynchronisiert und dadurch das Netz weiter verstärkt haben. Mit der Aufsynchronisation weiterer (großer) Synchrongeneratoren auf dieses Netz wurde sukzessive das heute vorhandene europäische Verbundnetz geformt. Durch die vielen speisenden Synchrongeneratoren mit ihren großen Massen und ihrer hohen Kurzschlußleistung wurde dieses Netz so stabil, dass es auch als das sogenannte Starre Netz bezeichtet wurde (wird). Dieses starre Netz konnte (kann) stets jede (im Nennbereich) verlangte Blind- und Wirkleistung zu jeder Zeit an jeden Ort bereitstellen und stets auftretende positive oder negative Laststöße im Netz durch ihre großen mechanischen Schwungmassen als Momentanreserve auffangen. Des weiteren ändert sich in einem starren Netz mit hoher Kurzschlußleistung die Spannung am Verbraucher quasi überhaupt nicht, egal ob in der weiteren Umgebung andere Verbraucher besonders viel induktive Blindleistung fordern oder bei einem ein- bis dreipoligen Fehlerfall irgendwo im starren Netz. |

||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||

| Konventionelles Inselnetz (Microgrid) | ||||||||||||||||||||||||||||

|

Das einfachste konventionelle Inselnetz (Microgrid)

besteht aus einem Stromerzeuger (rotierender Synchrongenerator) und einem

Stromverbraucher. Der konventionelle Stromerzeuger hält durch seine

drehzahlgeregelte Antriebsmaschine (z.B. Dampfturbine oder Dieselmotor)

die Drehzahl des angekuppelten Generators (und damit die Frequenz der

Generatorspannung) unabhängig von der Belastung bis hin zur Nennbelastung

konstant. Die Spannung des konventionellen Stromerzeugers wird durch den geregelten Erregerstrom konstant gehalten. Wirkt als Belastung ein ohmscher oder ohmsch-induktiver Verbraucher (z.B. Glühlampe oder Asynchronmotor) erhöht der Spannungsregler bei zunehmenden Laststrom die Erregerspannung und damit den Erregerstrom entsprechend. Dadurch steigt die Polradspannung. Bei einer kapazitiven Belastung des Synchrongenerators, verringert der Spannungsregler den Erregerstrom mit zunehmenden kapazitiven Laststrom. Dadurch sinkt die Polradspannung. Der eine betrachtete Synchrongenerator bildet ganz allein das Versorgungsnetz für diese sogenannte Insel. Kommen mehr Verbraucher in dieser Insel hinzu und reicht die Leistung des einen ursprünglichen Synchrongenerators zur Versorgung der hinzugekommenen Verbraucher nicht mehr aus, müssen in dieser Insel ein oder mehrere weitere rotierende Synchrongeneratoren hinzugeschaltet werden. Das ergibt dann eine Insel mit mehreren Netzformern. Wie erfolgt in einem solchen Netz jetzt die Lastaufteilung auf die einzelnen Synchrongeneratoren? Zunächst einmal wird, wenn mehrere rotierende Synchrongeneratoren auf ein gemeinsam gebildetes Netz speisen, bei jedem einzelnen Generatorsatz von einem drehzahl- und spannungsgeregelten Betrieb auf einen frequenz- und spannungsgeregelten Betrieb umgeschaltet. Die Regelgröße bildet dabei das gemeinsame Netz, wo von jedem einzelnen Generator für seinem Netzanschlußpunkt (unabhängig von den anderen Generatoren) versucht wird, sowohl die Netzfrequenz als auch die Netzspannung konstant zu halten. Sinkt die Frequenz, erhöht der jeweilige Governor des jeweiligen Synchrongenerators die mechanische Antriebsleistung um dadurch mehr elektrische Wirkleistung in das Netz einzuspeisen. Sinkt die Spannung im Inselnetz, erhöht der jeweilige Spannungsregler des jeweiligen Synchrongenerators den Erregerstrom um auf diese Weise mehr induktive Blindleistung in das Netz einzuspeisen. Um die Lastaufteilung mit einer geeigneten Regelung zu erläutern, dient das folgende Bild: |

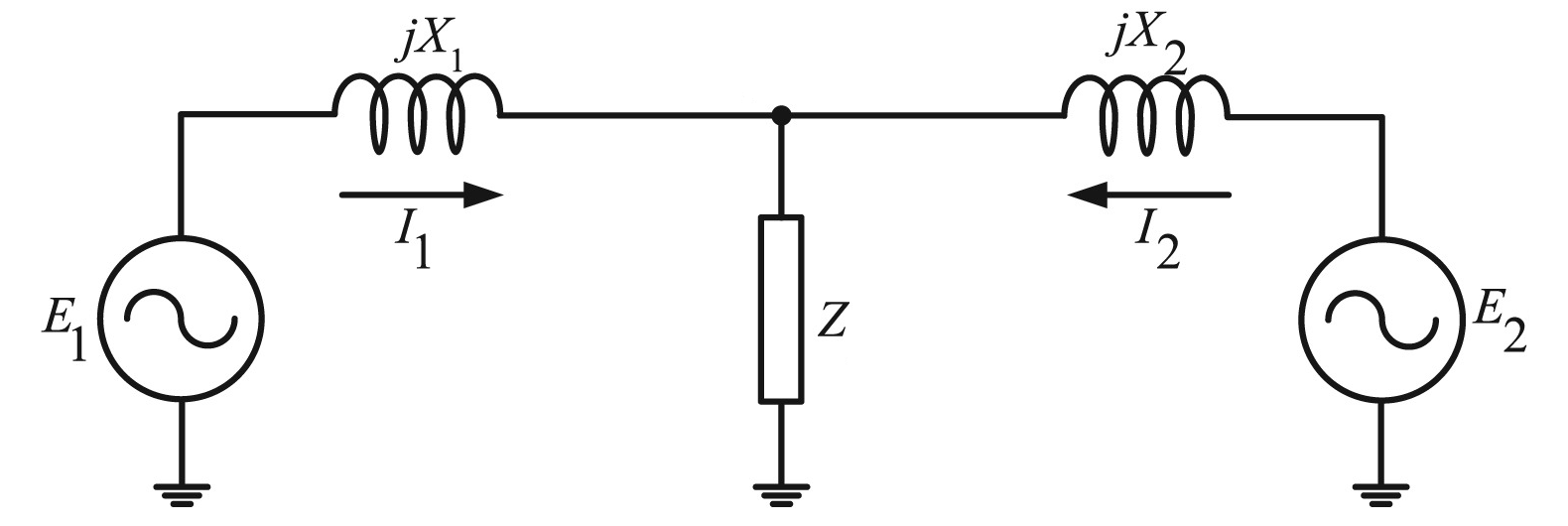

||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||

| [Quelle: A review of droop control techniques for microgrid] | ||||||||||||||||||||||||||||

| Ein Generator G1

mit der Spannung E1 und

der Scheinleistung S1

speist auf eine Lastimpedanz Z. Auf die selbe

Lastimpedanz Z speist auch der Generator G2

mit der Spannung E2 und

der Scheinleistung S2. Bei Veränderung der Impedanz Z hinsichtlich der benötigten Wirkleistung (z.B. steigt die Wirkleistung der Lastimpedanz Z), kommt es zu einer Verringerung der Frequenz der Lastspannung, weil die Generatoren zunächst durch die gestiegene elektrische Wirkleistung mehr mechanische Wirkleistung von den Antriebsaggregaten der jeweiligen Generatoren abfordern. Diese kann den Generatoren nur durch eine erhöhte Wellendrehzahl zugeführt werden. Da auf Grund der großen rotierenden Schwungmassen zum einen der Gradient der Frequenzänderung beeinflußt wird, findet diese Frequenzänderung nicht schlagartig statt. Auf der anderen Seite kann der Governor mit dem Verstellen der entsprechenden Regelventile dem Frequenzabfall nicht sofort folgen und infolge dessen die Drehzahl der Turbine nur verzögert erhöhen. Wieviel Wirkleistung wird jetzt jeder Generator liefern um den zusätzlichen Wirkleistungsbedarf der Lastimpedanz Z zu befriedigen? Das folgende Bild gibt ein entsprechend erfolgreich eingesetztes Regelregime wieder: |

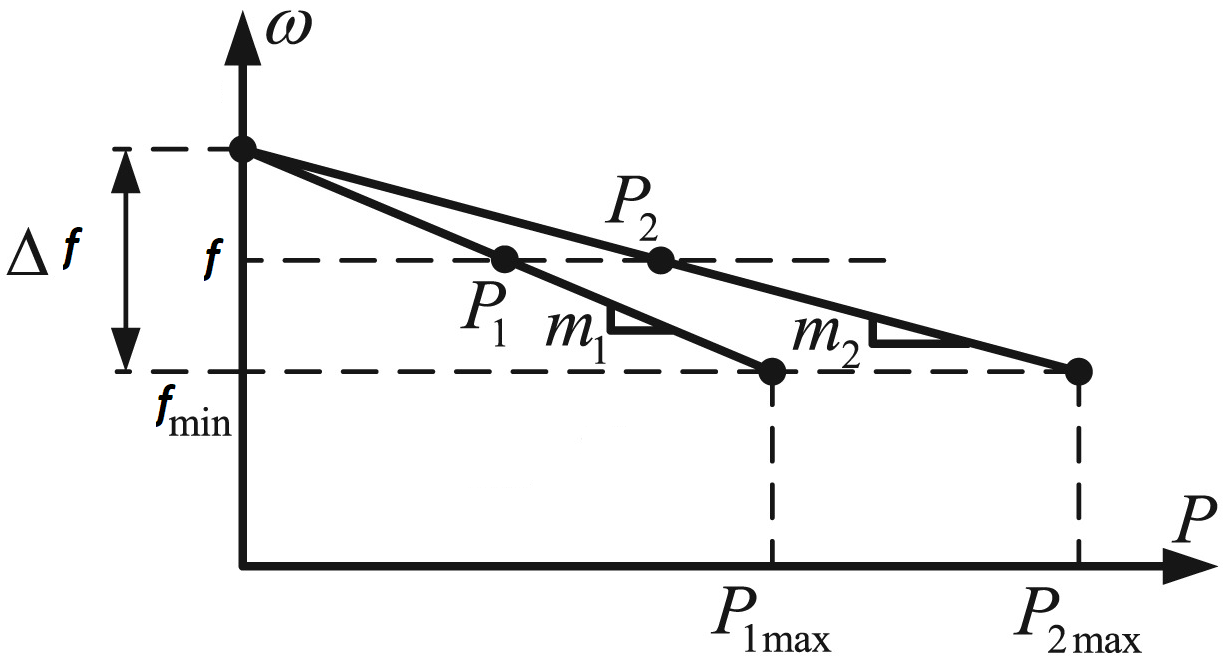

||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||

| [Quelle: A review of droop control techniques for microgrid] | ||||||||||||||||||||||||||||

| Im oberen Bild sind die

Reglerkennlinien für die Generatoren G1

und G2 dargestellt. Es

ist zu erkennen, dass der Generator G2

leistungsstärker als der Generator G1

ist. Kommt es nach einem Wirkleistungssprung in der Lastimpedanz Z zum Beispiel zu einer Frequenzänderung von f auf fmin, liefert der Generator G1 eine maximale Wirkleistung P1max. Der Generator G2 liefert bei der gleichen Frequenzänderung eine deutlich höhere maximale Wirkleistung P2max. Die Werte für P1max und P2max richten sich nach der antreibenden Turbine und dem angekuppelten Generator und sind als Grenzwerte in der Regelungsstruktur hinterlegt. Somit kann kein Generator überlastet werden. Übersteigt die abgeforderte Wirkleistung dem summierten Liefervermögen der Generatoren G1 und G2, muß zum Schutz der Generatoren entweder die Last reduziert (möglicherweise sogar ganz abgeworfen) oder die Generatoren vom Netz genommen werden. Oder die Last muß dauerhaft mit einer Spannung verringerter Frequenz "leben". Falls die Frequenz der Netzspannung über der Nennfrequenz f ansteigt, reduziert der Synchrongenerator seine Drehzahl, indem die verantwortlichen Regelventile des Governor weniger Dampf auf die Turbinenschaufeln leiten. Dadurch verringert sich die zugeführte mechanische Leistung. |

||||||||||||||||||||||||||||

| Sollte die Lastimpedanz Z

immer mehr induktive Blindleistung benötigen, wird die Netzspannung immer

mehr sinken. Um dem entgegen zu wirken, muß die induzierte Polradspannung

der Generatoren entsprechend ansteigen. Das geschieht durch das Einspeisen

eines erhöhten Erregerstroms in die Erregerwicklung der Generatoren. Nach

der Erhöhung des Erregerstromes ist die jeweilige Generatorpolradspannung

hoher als die Netzspannung. Das führt zu einem induktiven Blindstrom, der

in das Netz hineinfließt und den geforderten Blindleistungsbedarf deckt. In diesem Fall teilt sich die für die Anhebung der Lastspannung notwendig zu liefernde induktive Blindleistung ebenfalls entsprechend der jeweiligen statischen Blindleistungs-Reglerkennlinie auf: |

||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||

| [Quelle: A review of droop control techniques for microgrid] | ||||||||||||||||||||||||||||

| Die oben dargestellten statisch-linearen Reglerkennlinien, welche in der Regelungsstruktur eines jeden Generators hinterlegt sind, sind die Grundlage der sogenannten Statik-Regelung, die im englischsprachigen Raum als Droop-Control bezeichnet wird. | ||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||

| Das Formen des deutschen Netzes der Zukunft sollen nicht mehr die

(relativ wenige) Großsynchrongeneratoren der atomaren und fossilen

Großkraftwerke übernehmen, sondern überwiegend unzählige (relativ kleine

und leistungsschwache) dezentral installierte umrichterbasierte

Microgrids mit ihren nur geringen inhärenten Momentanreserven. Andererseits könnte Deutschland das Formen des westlichen deutschen Stromnetzes auch komplett Frankreich mit seinen ca. 60 rotierenden Großsynchrongeneratoren in dessen Kernkraftwerken, überlassen. Auf der östlichen Einspeiseseite könnte dann Polen dieses Grid forming übernehmen, im Süden die Schweiz und Österreich und im Norden Schweden und Norwegen. Auf dieses, durch die Anrainerstaaten geformten Netzes könnten sich dann die geplanten unzähligen deutschen zukünftigen Microgrids als Netzfolger aufsynchronisieren. Es bliebe somit alles beim Alten und die deutschen Microgrids würden nach außen hin nicht als Netzformer, sondern wie bisher als Netzfolger auftreten. Allerdings bricht dann spätestens bei der Auftrennung eines oder mehrerer Interkonnektoren (Grenzkuppelstellen) das deutsche Stromnetz in sich zusammen. So gesehen, wird das wohl keine Option des deutschen zukünftigen Stromnetzes sein. Dadurch, dass der Anteil an EE-Anlagen im zukünftigen deutschen Netz fast auf 100 % steigen soll, fehlen in dem deutschen Netz der Zukunft die großen Synchronmaschinen mit ihren hohen Kurzschlußleistungen. Das macht das Netz insgesamt weicher und es findet eine Interaktion zwischen dem übergeordneten Netz und dem jeweiligen Verbrauchern statt. Wird ein relativ großer Verbraucher eines an das übergeordnete Netz synchronisierten Microgrids eingeschaltet, wird es zu Spannungs- und Frequenzschwankungen im übergeordneten Netz kommen. Das wirkt sich deutlich auf die Stabilität des übergeordneten Netzes (und aller daran angeschlossener Microgrids) aus. |

||||||||||||||||||||||||||||

| Wechselrichterbasiertes Inselnetz (Microgrid) | ||||||||||||||||||||||||||||

| Die gleichen (vereinfachten)

Betrachtungen wie beim konventionelle Inselnetz (Microgrid), kann man nun auch mit wechselrichterbasierten

Microgrids anstellen. Dabei werden im oberen Ersatzschaltbild die

Generatoren G1 und

G2

durch die Inverter (Wechselrichter) WR1

und WR2 ersetzt. In diesen

netzbildenden Wechselrichtern sind, entsprechend der jeweiligen

Wechselrichterleistung, dieselben statisch-linearen Reglerkennlinien mit

den jeweiligen Pmax- und

Qmax-Werten

hinterlegt, wodurch der Wirk- und Blindleistungsbedarf der Lastimpedanz

Z auf die einspeisenden Wechselrichter korrekt und ohne

Betriebsmittelüberlastungen aufgeteilt wird. Im Falle eines wechselrichterbasierten Microgrids erfolgt die Wirkleistungslieferung derart, dass bei einer Wirkleistungsanforderung durch die Lastimpedanz Z und der daraus (möglichen) resultierenden Frequenzverringerung die jeweiligen Wechselrichter ihr an ihren Ausgangsklemmen erzeugtes dreiphasiges Wechselspannungssystem um einen bestimmten voreilenden Winkel gegenüber der übergeordneten dreiphasigen Wechselspannung verschieben. Dadurch kommt es zu stetigen Spannungsdifferenzen zwischen dem Spannungssystem des übergeordneten Netzes und dem Spannungssystem des jeweiligen Wechselrichters. Diese Spannungsdifferenzen treiben Ströme in das Netz, deren Wirkstromkomponente aus den Wechselrichtern heraus zur Lastimpedanz Z fließt und dort Arbeit verrichten kann. Kommt es aus irgendeinem Grund zu einem Anstieg der Netzfrequenz über die normale Netzfrequenz f hinaus, fahren die entsprechenden Wechselrichter ihr erzeugtes dreipasiges Spannungssystem in eine Position, dass es dem übergeordneten Spannungssystem des Netzes nacheilt. Dadurch kehrt sich die Richtung der Wirkstromkomponente um und der Wirkstrom fließt aus dem Netz in den Wechselrichter hinein. Dort lädt er die im Eingangsgleichstromkreis der netzbildenden Wechselrichter vorhandenen Energiespeicher auf. Diese Energiespeicher bestehen zumindest aus den sogenannten Zwischenkreiskondensatoren, welche sehr empfindlich gegenüber Überspannungen sind. Der in die Zwischenkreiskondensatoren fließende Wirkstrom führt unmittelbar zu einem Spannungsanstieg über diesen Kondensatoren. Erreicht diese Spannung den Nennwert der Kondensatoren, muß das weitere Aufladen der Zwischenkreiskondensatoren unterbrochen werden, da sie ansonsten explodieren würden. Somit hängt das Wirkleistungsaufnahmevermögen eines Wechselrichters von der Größe seiner Energiespeicher im Zwischenkreis ab. Sind diese Speicher gering (z.B. nur die standardmäßigen Zwischenkreiskondensatoren), kann nur eine sehr geringe Menge (bis womöglich gar keine) an Energie dem übergeordneten Netz entnommen und in die Wechselrichter zurück gespeist werden. Sind die Speicher groß (z.B. zusätzliche Kondensator- oder Batteriespeicher parallel zu den Zwischenkreiskondensatoren), kann eine entsprechend größere Energiemenge dem Netz entzogen (und geliefert) werden. Ohne zusätzliche Energiespeicher auf der Gleichstromeingangsseite der Netzwechselrichter ist auch das Formen des Netzes nicht möglich bzw. eine stetige Energielieferung in das übergeordnete Netz nicht gegeben: |

||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||

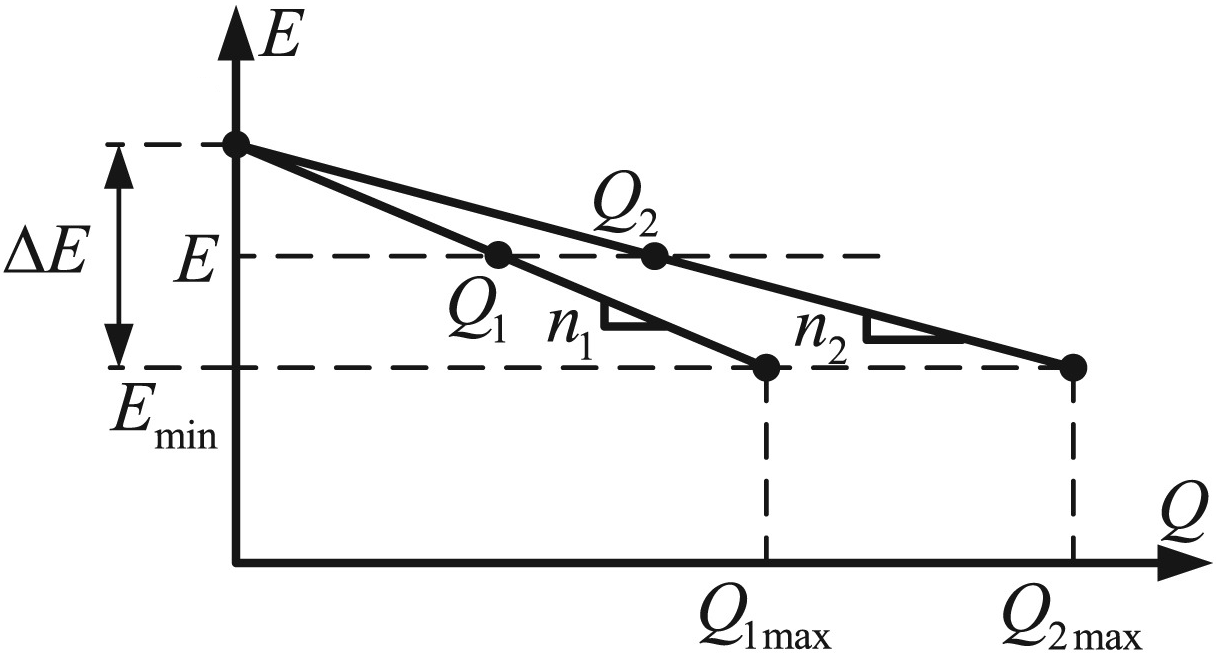

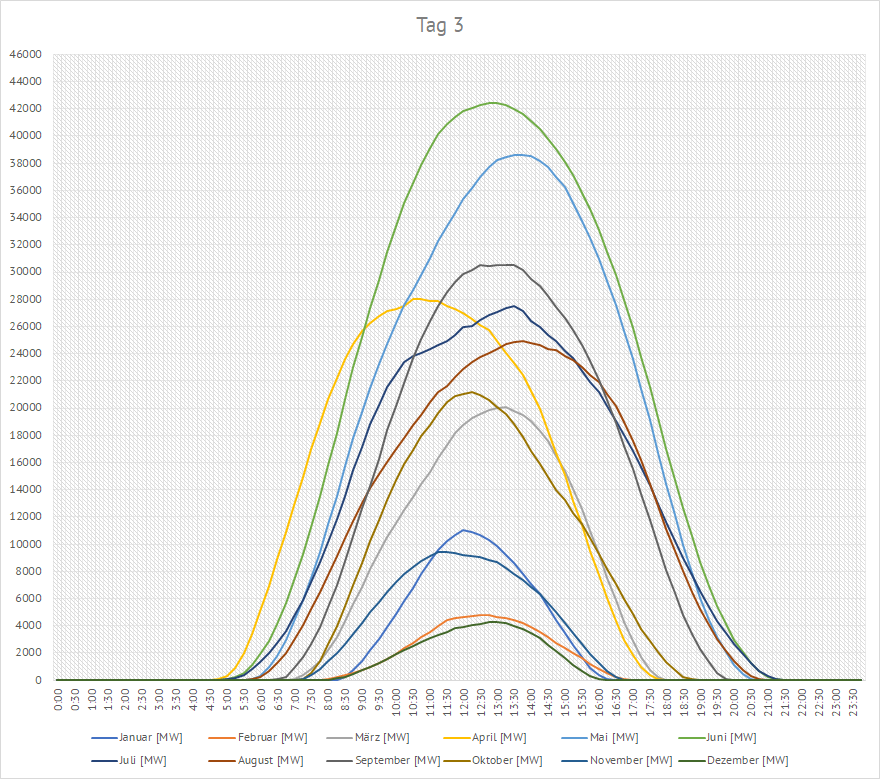

| Im oberen Bild sind die

Leistungstagesgänge aller deutschen PV-Kraftwerke am dritten Tag jedes

Monats im Jahr 2023 dargestellt. Es ist zu erkennen, dass je nach Monat die Stromproduktion dieser PV-Kraftwerke nicht vor 04.30 Uhr beginnt und spätestens um 21.30 Uhr endet. Zwischen 21.30 und 04.30 Uhr findet am dritten Tag des Monats also überhaupt keine Stromproduktion durch die deutschen PV-Kraftwerke statt. Mithin können die angeschlossenen netzbildenden Wechselrichter in dieser Zeit überhaupt kein Netz formen, geschweige denn Energie in das übergeordnete Netz liefern. Kommt es durch die Lastimpedanz Z zu einer induktiven Blindleistungsanforderung, sinkt die Spannung des übergeordneten Netzes. Die netzbildenden Wechselrichter reagieren dahingehend so, dass sie die Amplitude ihres dreiphasigen Spannungssystems erhöhen. Dadurch kommt es im Drehstrom des jeweiligen Wechselrichters zu einer Blindstromkomponente, die der Wechselrichterausgangsspannung um 90° elektrisch voreilt. Die Wechselrichter liefern induktiven Blindstrom in das Netz und gleichen so den geforderten zusätzlichen induktiven Blindleistungsbedarf aus. Befindet sich im übergeordneten Netz mehr induktive Blindleistung als benötigt wird, kommt es zu einem Spannungsanstieg im Netz. Um diesen Spannungsanstieg auszuregeln, fahren die beteiligten Wechselrichter die Amplituden ihres erzeugten Drehspannungssystems auf unterhalb der Netzspannung herunter. Dadurch entsteht eine Blindstromkomponente, die der Wechselrichterausgangsspannung um 90° nacheilt. Die Wechselrichter nehmen diesen induktiven Blindstrom aus dem Netz auf. Im Falle der Blindstromlieferung hängt das Liefervermögen der Wechselrichter von der Höhe der Grundschwingungsamplitude ihres erzeugten Drehspannungssystems ab. Können diese Amplituden in weiten Grenzen nach oben verstellt werden, können die Wechselrichter entsprechend viel induktiven Blindstrom für die Spannungshaltung des übergeordneten Netzes liefern. Die erzeugbaren Amplituden hängen dabei einzig und allein von der Höhe der Zwischkreisspannung ab. Mithin sind die Zwischenkreiskondensatoren mit ihrer Nennspannung der limitierende Faktor. |

||||||||||||||||||||||||||||

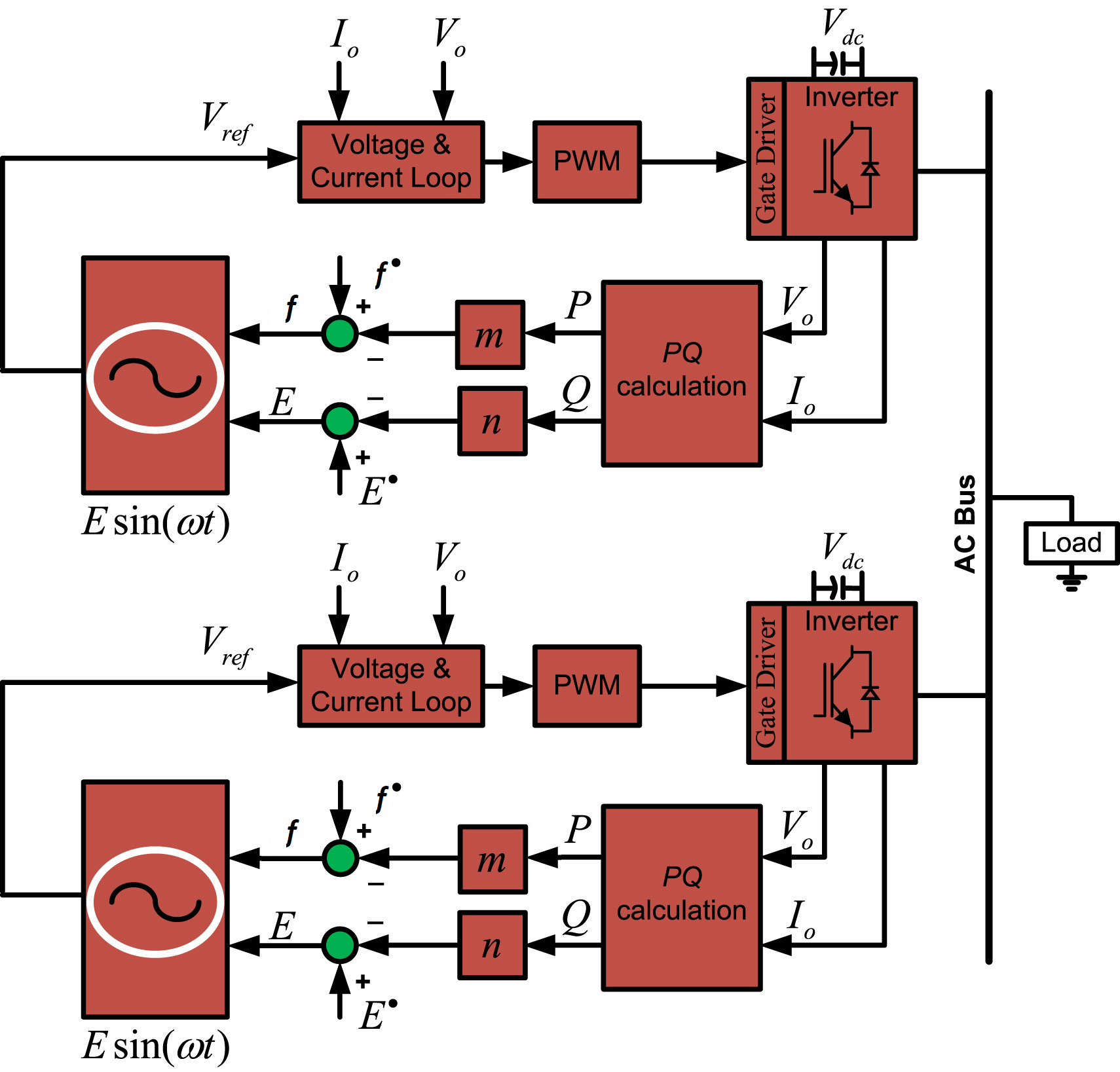

| Das Prinzipschaltbild der (vereinfachten) Droop-Regelung für die zwei netzbildenden Wechselrichter WR1 und WR2 zeigt das nachfolgende Bild: | ||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||

| [Quelle: A review of droop control techniques for microgrid] | ||||||||||||||||||||||||||||

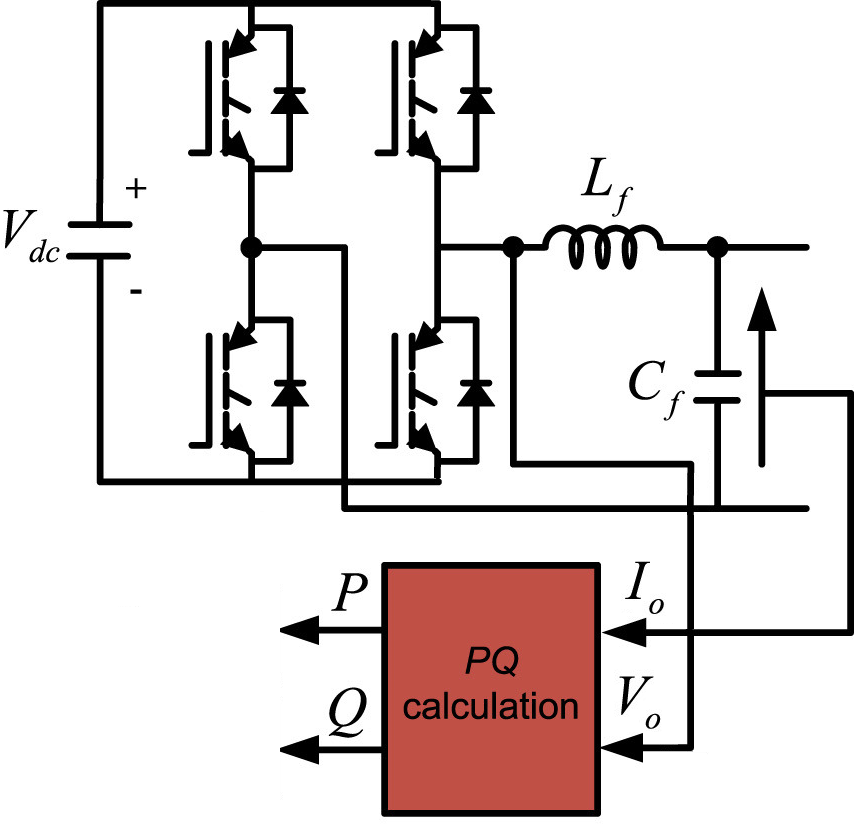

| Die Meßgröße Vo ist dabei die gemessene Wechselrichterausgangsspannung über einen Filterkondensator des stets notwendigen nachgeschalteten LC-Filters und der Ausgangsstrom eines Stranges. Die gemessene Größe Io ist dabei der Wechselrichterausgangsstrom durch eine Filterinduktivität des notwendigen LC-Filters: | ||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||

| [Quelle: A review of droop control techniques for microgrid, Darstellung eines einphasiger Wechselrichter] | ||||||||||||||||||||||||||||

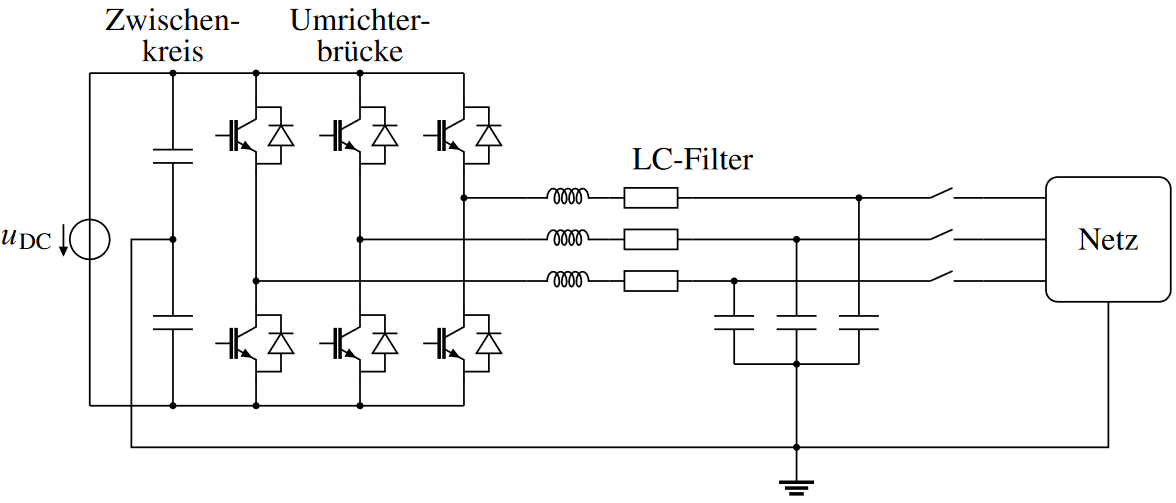

| Das Prinzipschaltbild des dreiphasigen Wechselrichters mit nachgeschaltetem LC-Filter zeigt folgendes Bild: | ||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||

| [Bild: Bernhard Hammer S. 5] | ||||||||||||||||||||||||||||

| Durch die Reihenschaltung von zwei

Kondensatoren im Eingangszwischenkreis besteht die Möglichkeit, diesen

Punkt als Bezugspotential herauszuführen und mit dem Erdpotential zu

verbinden. Dadurch liefert der dreiphasige Wechselrichter einen

erdgebundenen Nullleiter für einphasige 230 V - Verbraucher im 400 V -

Niederspannungsnetz Im obigen Blockschaltbild für die Droop-Regelung haben die einzelnen Signale und Blöcke folgende Bedeutung: Signale Vo - gemessene Wechselrichterausgangsspannung eines Stranges Io - gemessener Wechselrichterausgangsstrom eines Stranges EN - Nennwert für den Amplitudenwert der Wechselrichterausgangsspannung (z.B. 230 V mal Wurzel(2) = 325 V) E - berechneter Referenzwert der Spannungsamplitude für den dreiphasigen Sollwertgenerator fN - Sollwert für die Frequenz der Wechselrichterausgangsspannung (z.B. 50 Hz) f - berechneter Referenzwert der Frequenz für den dreiphasigen Sollwertgenerator P - berechnete erforderlich Wirkleistung eines Wechselrichters Q - berechnete erforderliche Blindleistung eines Wechselrichters Vref - dreiphasig berechnete Sollwertspannungen (Modulationsspannungen) für die Bildung der sinusbewerteten Pulsweitenmodulation zur Wechselrichteransteuerung Blöcke PQ calculation: Berechnung der angeforderten Wirk- und Blindleistung aus den gemessenen Wechselrichterausgangsgrößen Vo und Io m: Droop-Koeffizient der Wechselrichterfrequenz (Festlegung der Steigung der statischen Frequenz-Regelkennlinie), m = (fmax - fmin)/PMax n: Droop-Koeffizient der Wechselrichterspannung (Festlegung der Steigung der statischen Spannungs-Regelkennlinie), n = (Emax - Emin)/QMax Voltage & Current Loop: Umwandlung der dreiphasigen Referenzspannungen des Sollwertgenerators in ein dreiphasiges PWM-Signal zur Ansteuerung des dreiphasigen Wechselrichters in Abhängigkeit der gemessenen Wechselrichterausgangsspannungen und Wechselrichterausgangsströme PWM: Ausgabe des berechneten PWM-Musters an die Gate-Treiber des dreiphasigen Wechselrichters |

||||||||||||||||||||||||||||

| Schwarzstart eines wechselrichterbasierten Microgrids | ||||||||||||||||||||||||||||

| Das Hochfahren eines rotierenden Synchrongenerators oder eines

netzbildenden Wechselrichters ohne Anschluß an ein funktionierendes

Stromversorgungssystem nennt man Schwarzstart. Ohne

schwarzstartfähige Stromerzeuger kann kein Stromnetz aufgebaut werden.

Um ein schwarzstartfähiges Kraftwerk auch bei einem allgemeinen

Netzausfall hochfahren zu können, benötigt man im allgemeinen

netzunabhängige Energiespeicher, welche die erforderliche Energie für die

notwendigen Hilfsaggregate (wie z.B. das Erreger- und Regelsystems und die Pumpen und Ventile bei den Synchrongeneratoren der Wasserkraft- oder

Gaskraftwerke) zur Verfügung stellen. Die wechselrichterbasierten Netzformer benötigen einen entsprechenden Energiespeicher für den Eingangsgleichstromzwischenkreis und für die gesamte Steuerungs- und Regelelektronik nebst entsprechenden Stellgliedern. Auch ein netzbildender Wechselrichter hat im Niederspannungsbereich (analog zu einem rotierenden Synchrongenerator) folgende Aufgaben: 1. Eine ein- bis dreiphasige symmetrische Wechselspannung mit einem Effektivwert von 230 V respektive 400 V (bei einer Toleranz von +/- 10%) bereitzustellen. 2. Dafür zu sorgen, dass die Frequenz dieser Wechselspannung stabil 50 Hz (bei einer Toleranz von +/- 20 mHz) beträgt. 3. Induktive und kapazitive Blindleistung sowie reelle Wirkleistung zu erzeugen. 4. Die oberen drei Kriterien zu jeder Zeit und an jedem Ort verfügbar zu machen. Damit ein netzbildender Wechselrichter ein Stromsystem nach den obigen Vorgaben formen kann, benötigt er eingangsseitig eine genügend große Energiequelle. Diese besteht bei den EE-Kraftwerken aus Windkraftanlagen und PV-Anlagen. Ihnen gemeinsam ist die starke Volatilität ihrer Primärenergiequellen Wind und Sonneneinstrahlung. Diese Volatilität qualifiziert diese Stromerzeuger als Energiequelle für den Eingangsgleichstromzwischenkreis eines netzbildenden Wechselrichters als ungeeignet. Bei Dunkelflauten ständen beide Energiequellen nicht zur Verfügung. Somit kann diese Art der Netzformung stets nur in Verbindung mit genügend großen aufgeladenen Energiespeichern wie Batterie- oder Kondensatorspeichern erfolgreich sein. Das wirkt sich maßgeblich auf die Kosten dieser wechselrichterbasierten Microgrids aus. |

||||||||||||||||||||||||||||

|

Der Vorteil dieser Droop-Regelung ist der, dass eine

übergeordnete Kommunikationsebene zum Regeln der einzelnen Wechselrichter

prinzipiell nicht notwendig ist. Jeder Wechselrichter regelt im jeweiligen Microgrid an seinem Anschlußpunkt, die Regelgrößen Netzfrequenz und Netzspannung isoliert von den anderen vorhandenen netzbildenden Wechselrichtern selbst aus. Die bevorzugte Reglerstruktur ist dabei ein PI-Regler. Allerdings gibt es bei Microgrids mit ausschließlich EE-Erzeugern (mindestens) fünf Probleme: 1. Gibt es Unterschiede in den Leitungsimpedanzen von den Wechselrichtern zu den Lasten, sind die Wechselrichter nicht in der Lage, entsprechend ihrer Auslegung die von den Lasten abgeforderten Blindleistungen ausbalanciert zu liefern. Es kommt zu einem Ungleichgewicht zwischen den jeweiligen Wechselrichtern in der Form, dass einige Wechselrichter über- und andere Wechselrichter unterlastet werden sowie zu Stabilitätsproblemen. Man begegnet diesem Problem regeltechnisch dahingehend, dass jedem Wechselrichter eine angepasste virtuelle Impedanz zugeordnet wird und diese durch eine schnelle Regelschleife im Wechselrichter emuliert wird. 2. Die erzeugte Spannung eines Wechselrichters ist im allgemeinen stark oberschwingungsbehaftet und beeinflußt damit zum einen die allgemeine Netzqualität unf führt zum anderen gegebenefalls zu ungewollten Resonanzerscheinungen im Netz. Die erzeugten Oberschwingungen können durch aufwändige Filter und Regelalgorithmen teilweise kompensiert werden. 3. Damit die Wechselrichter ein Microgrid bilden können, benötigen sie einen entsprechenden Input an Gleichspannung und Gleichstrom in ihrem Eingangszwischenkreis. Insbesondere bei PV-Anlagen ist dieser Input Nachts Null. Gibt es dann keinen entsprechend groß dimensionierten Stromspeicher, fällt dieser Wechselrichter als netzbildende Komponente komplett aus. Ebenso schlecht sieht es mit bei den windgestützten EE-Anlagen aus. Diese sind äußerst unstetig und oftmals liefern sie im Jahresverlauf überhaupt keinen Strom. Auch hier müßte wiederum mit entsprechenden Speichertechnologien gearbeitet werden. 4. Ein Wechselrichter an sich hat keinerlei inhärente Momentanreserve. Das führt bei Lastspüngen zu Netzstabilitätsproblemen aufgrund des resultierenden sehr großen Frequenzgradienten durch die fehlende Momentanreserve. Erst ein am Eingangszwischenkreis angeschlossener, genügend groß dimensionierter und aufgeladener, elektrischer Energiespeicher kann elektrische Momentanreserve zur Verfügung stellen. 5. Netzbildende Wechselrichter haben eine sehr geringe Kurzschlußleistung. Während Synchrongeneratoren im Netzfehlerfall ein Vielfaches ihres Nennstromes als Kurzschlußstrom (zum Auslösen von Schutzeinrichtungen) liefern können, müssen die Halbleiterbauelemente (Transistoren) der Wechselrichter vor Überströmen (auch im Millisekundenbereich) besonders geschützt werden. Um dennoch entsprechende Kurzschlußströme liefern zu können, müßten die jeweiligen Wechselrichter vollkommen überdimensioniert werden. Das ist nicht wirtschaftlich. |

||||||||||||||||||||||||||||

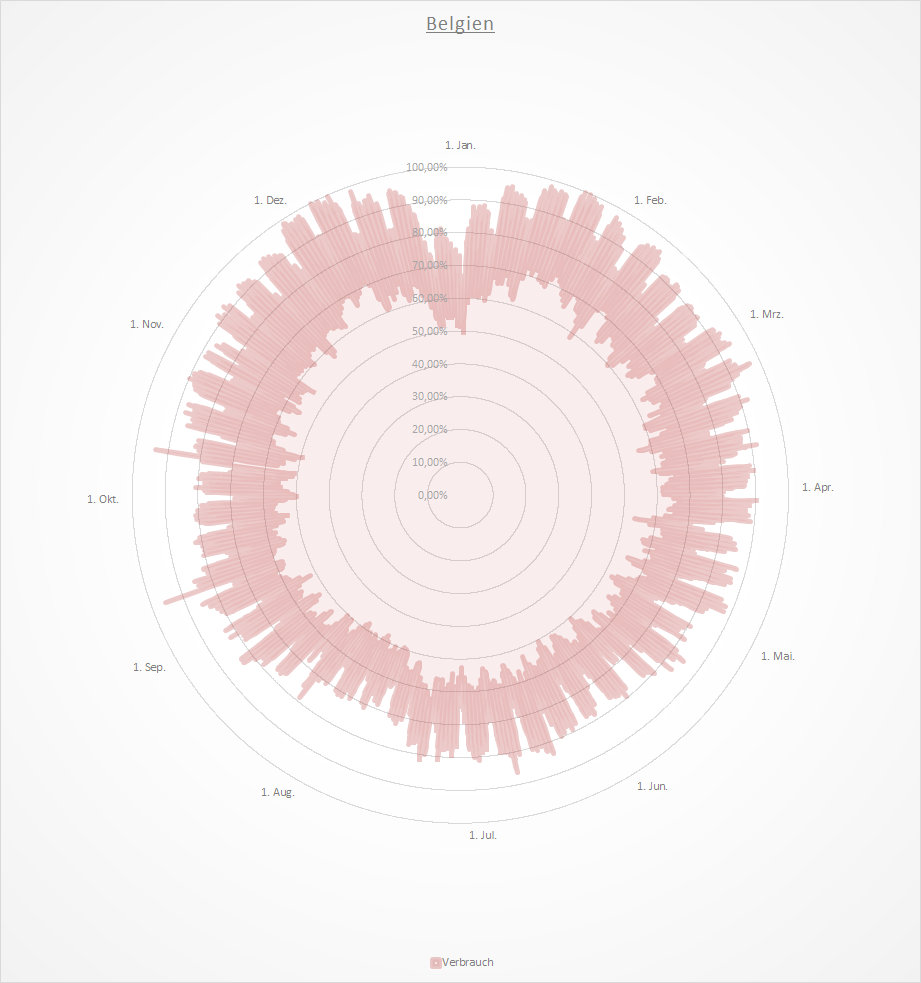

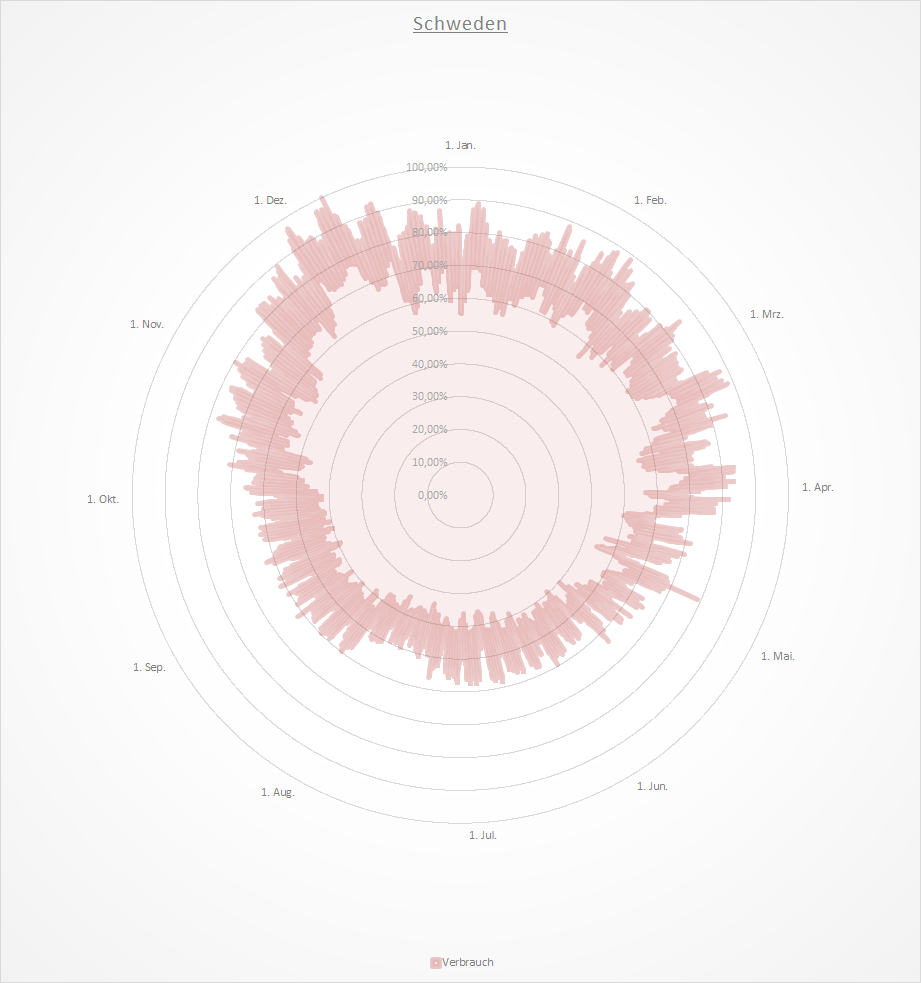

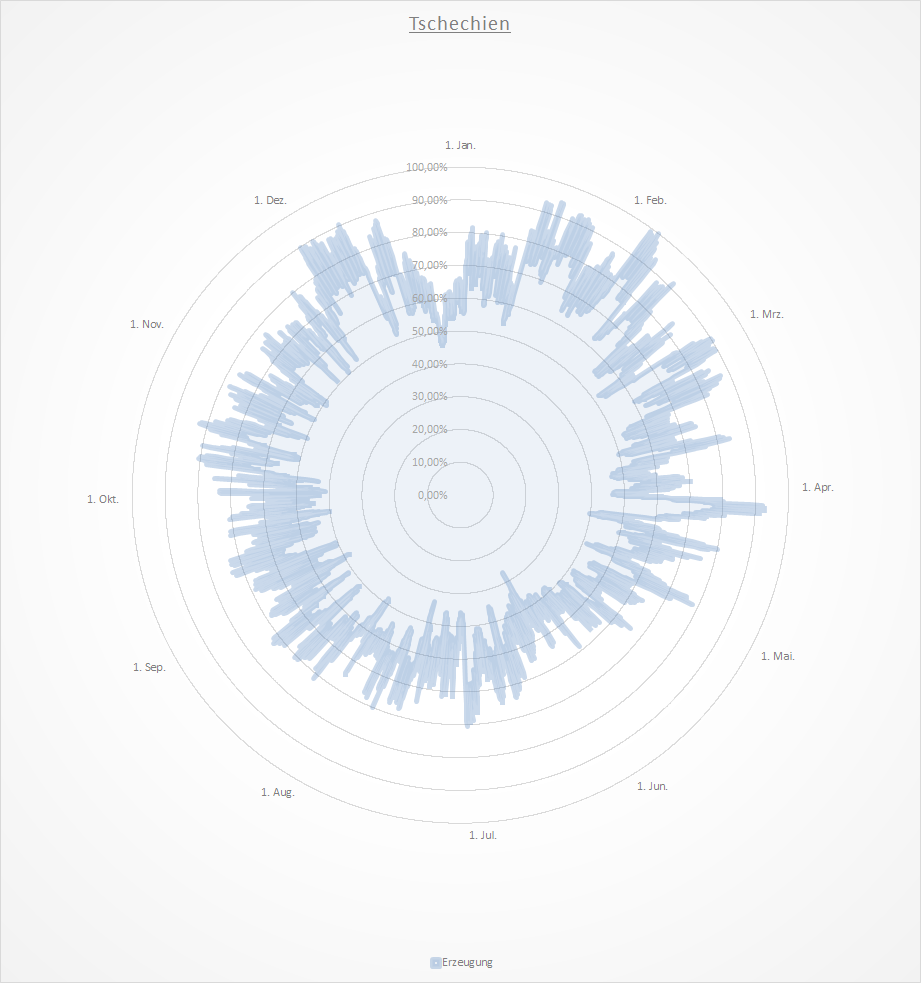

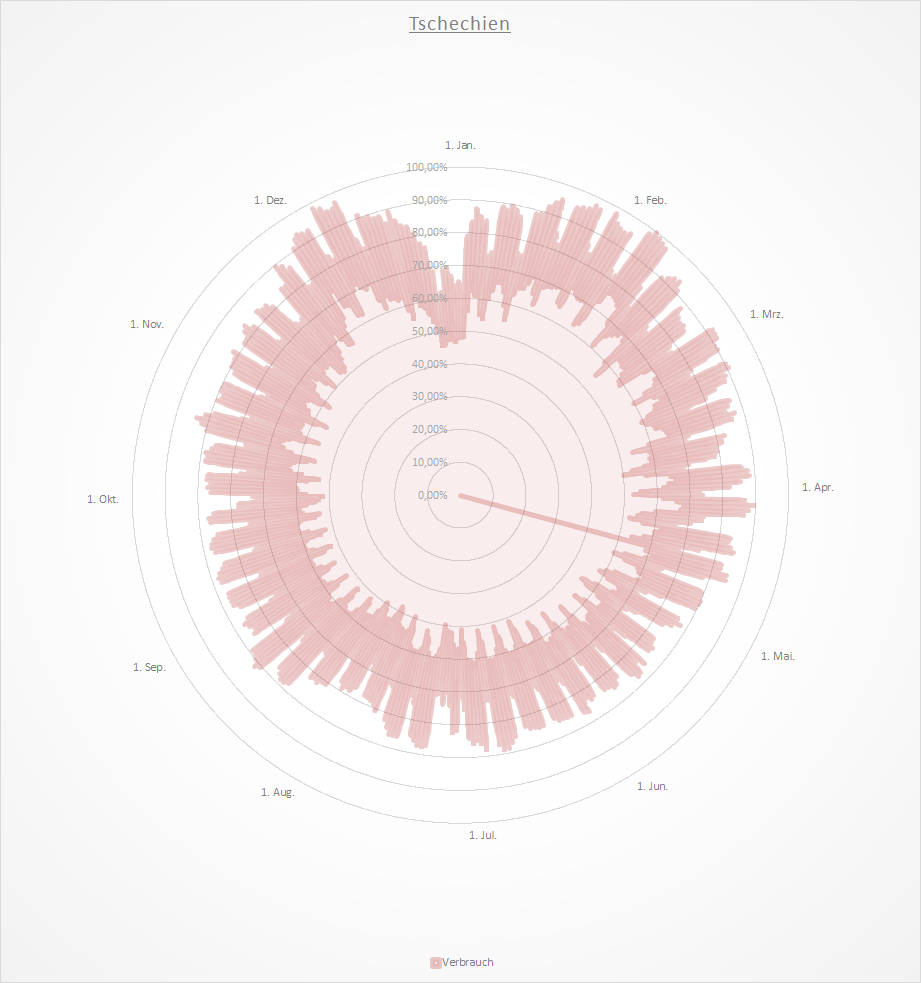

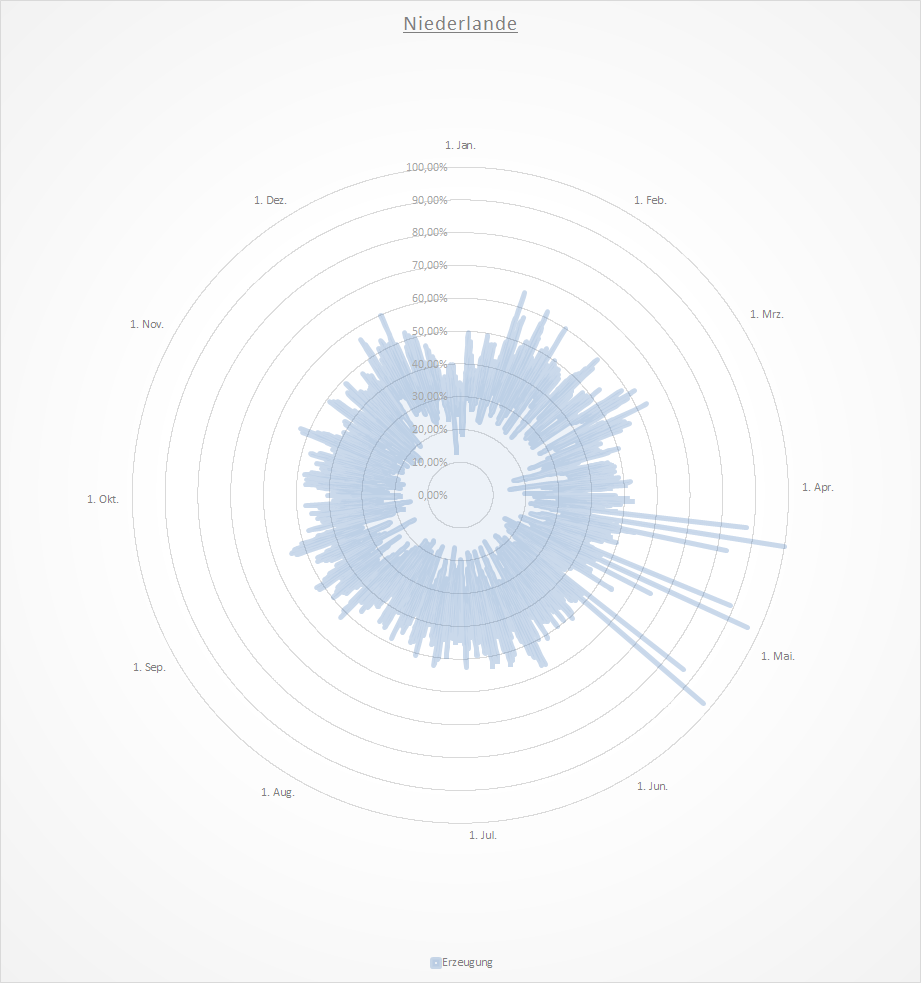

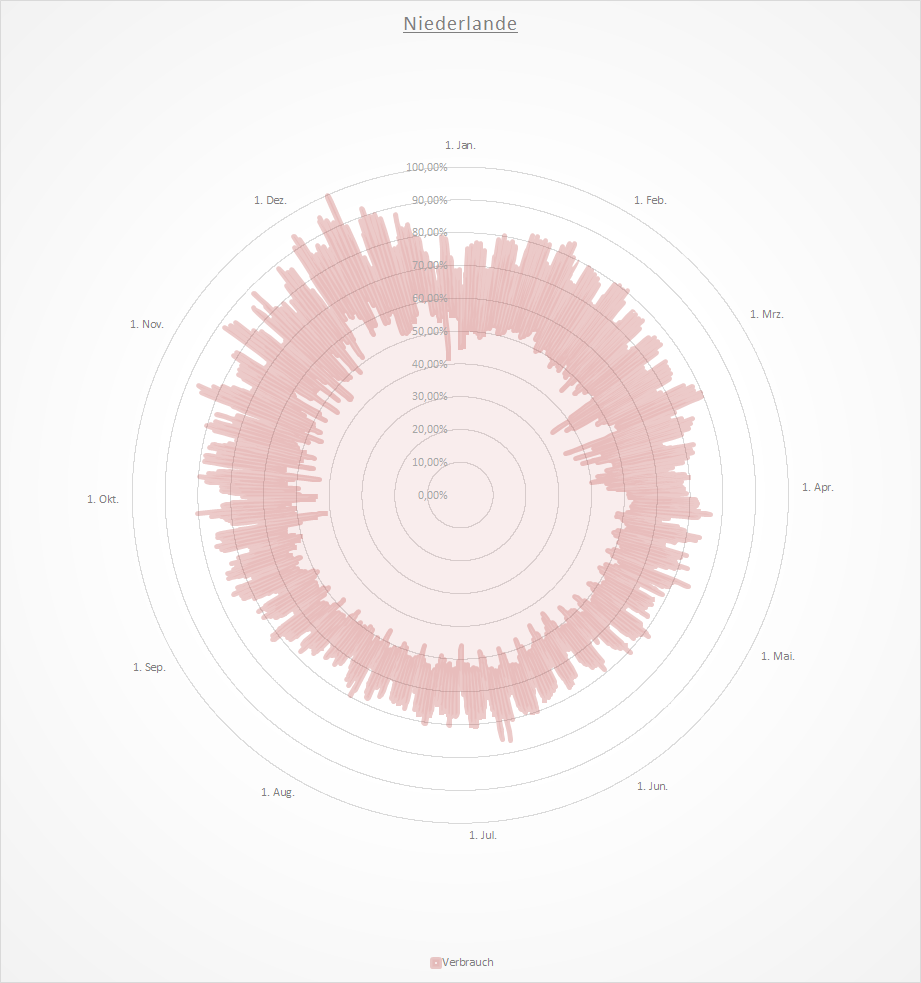

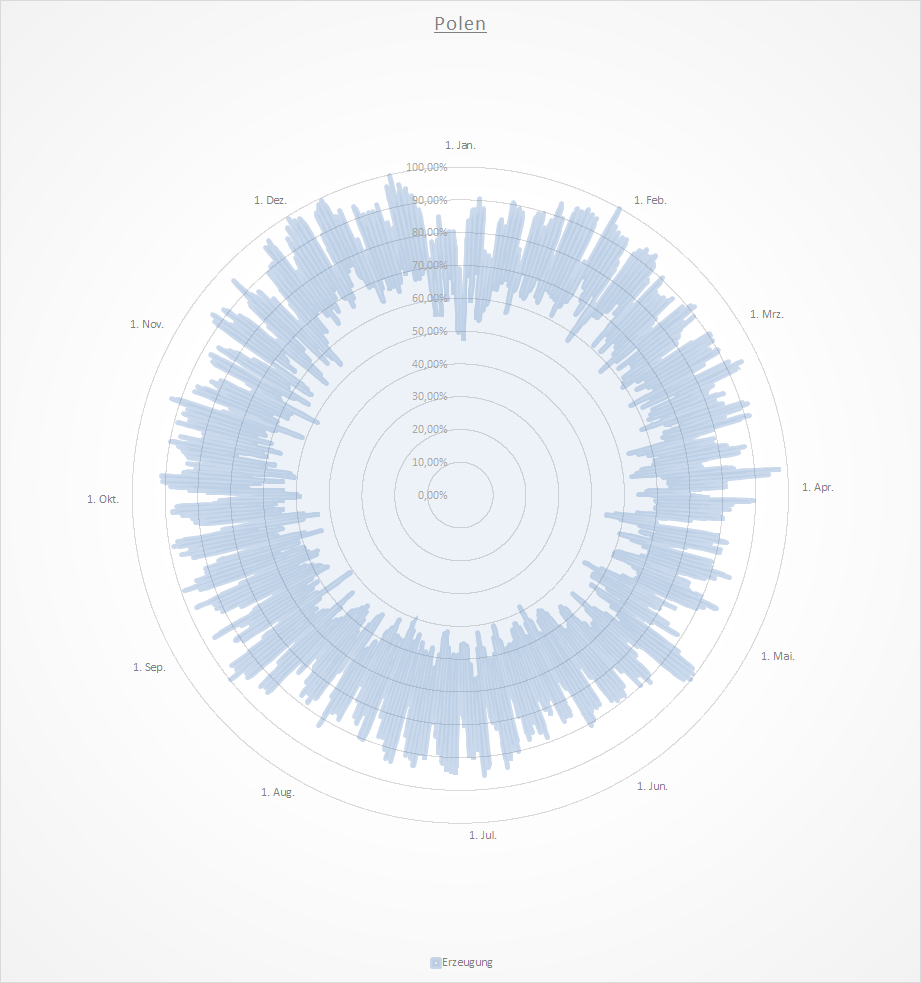

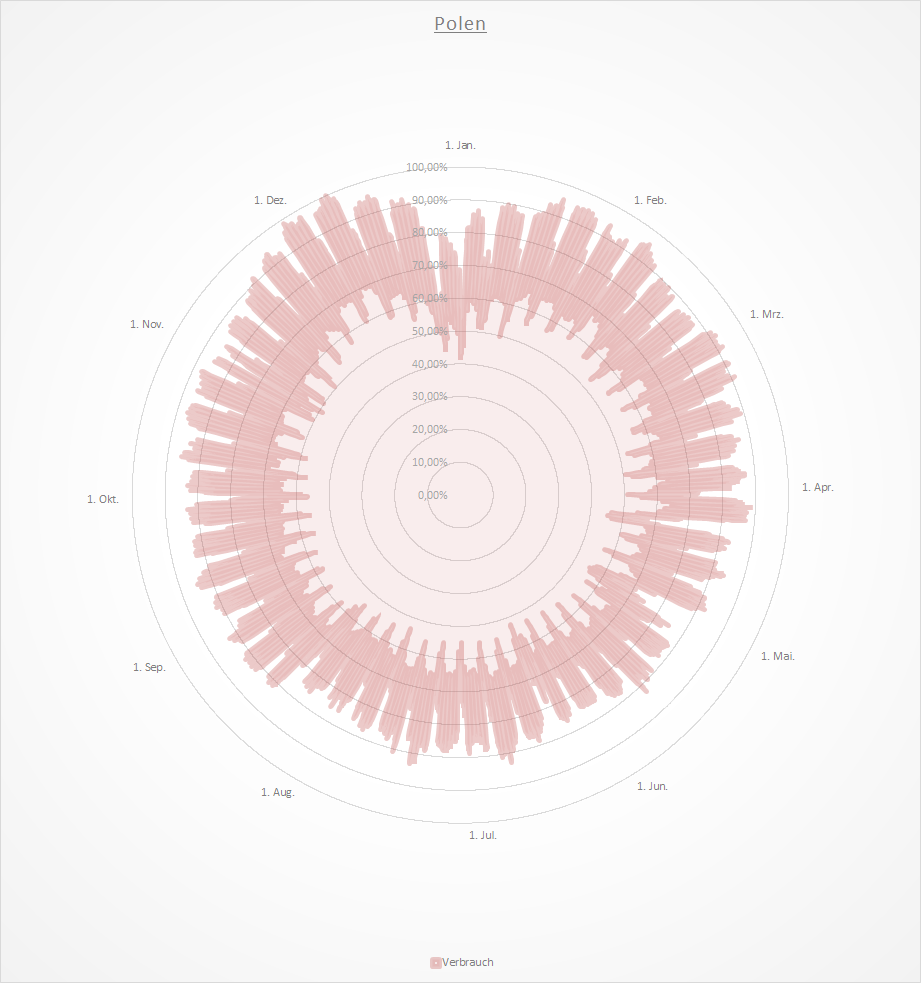

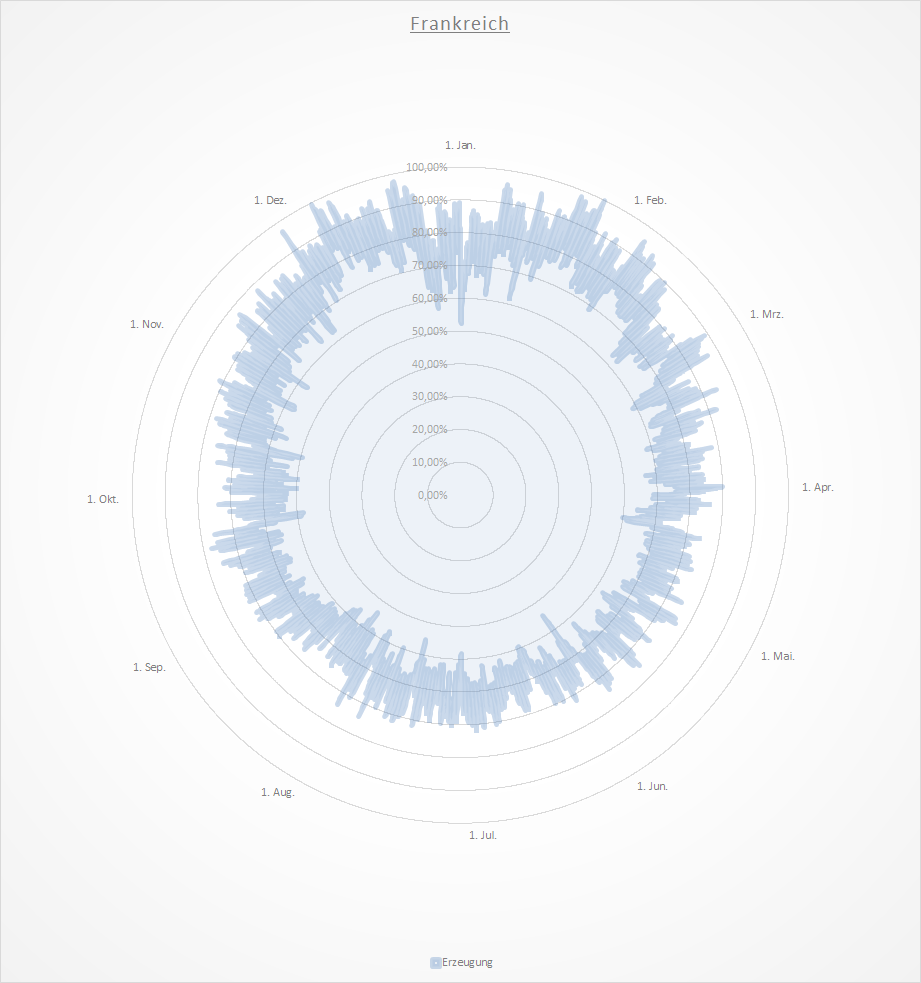

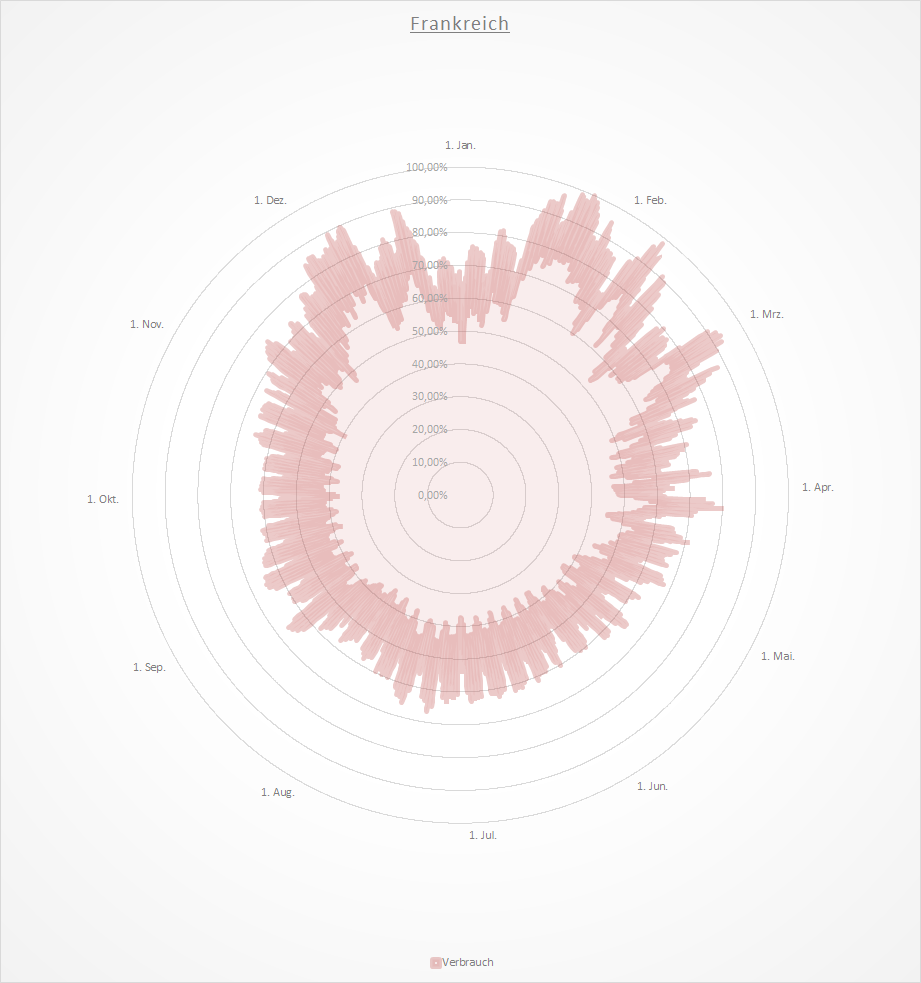

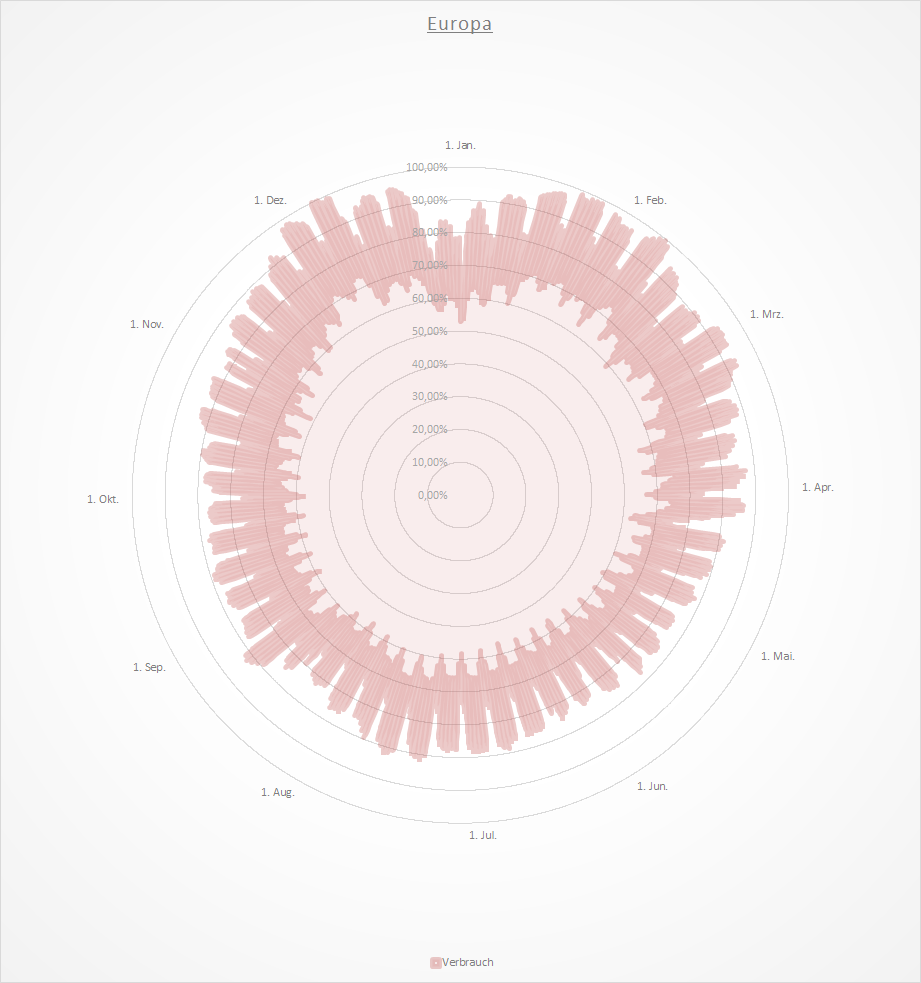

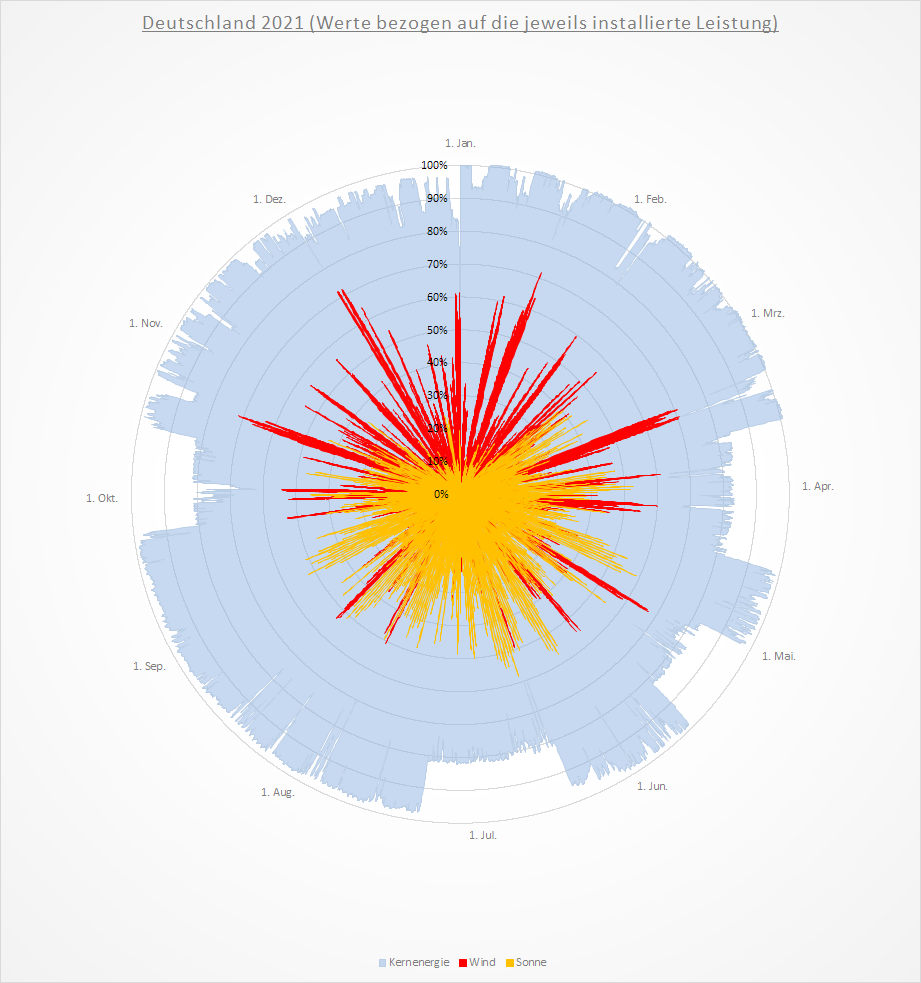

| Reale länderspezifische Volatilitäten europäischer Stromerzeugungssysteme für das Jahr 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||

| [Quelle: energy-charts.info] | ||||||||||||||||||||||||||||

| Erläuterung | ||||||||||||||||||||||||||||

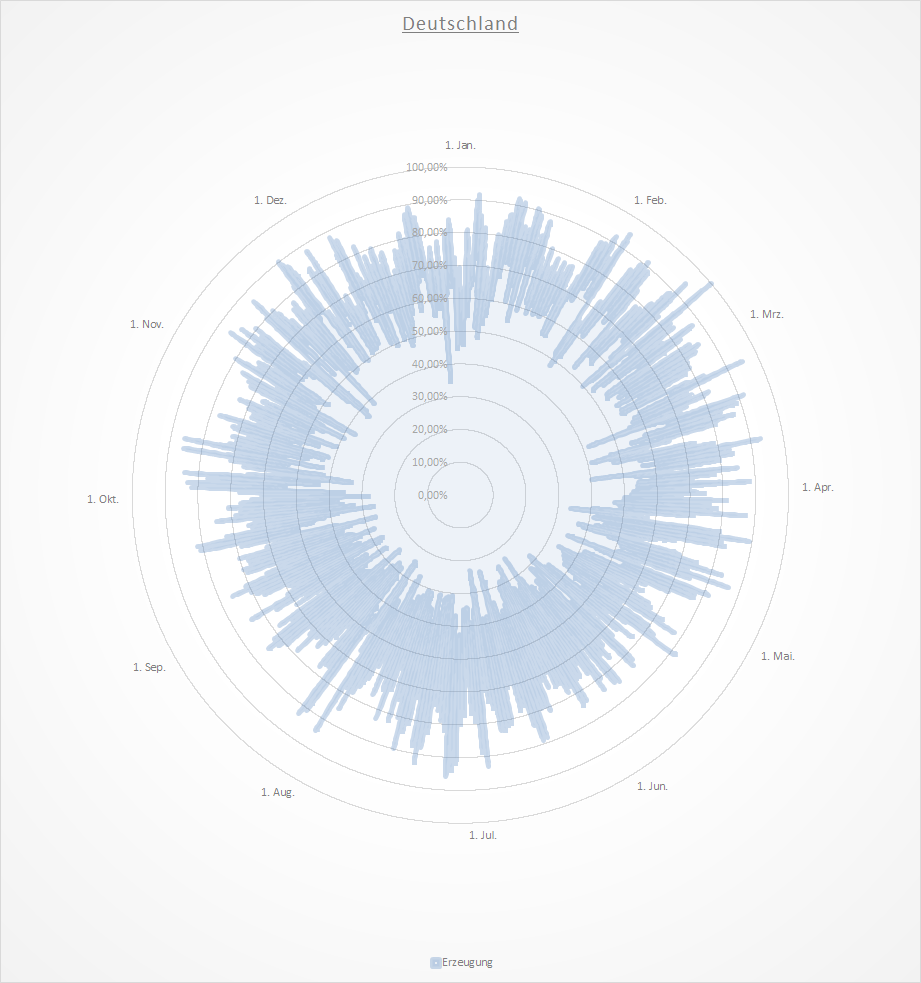

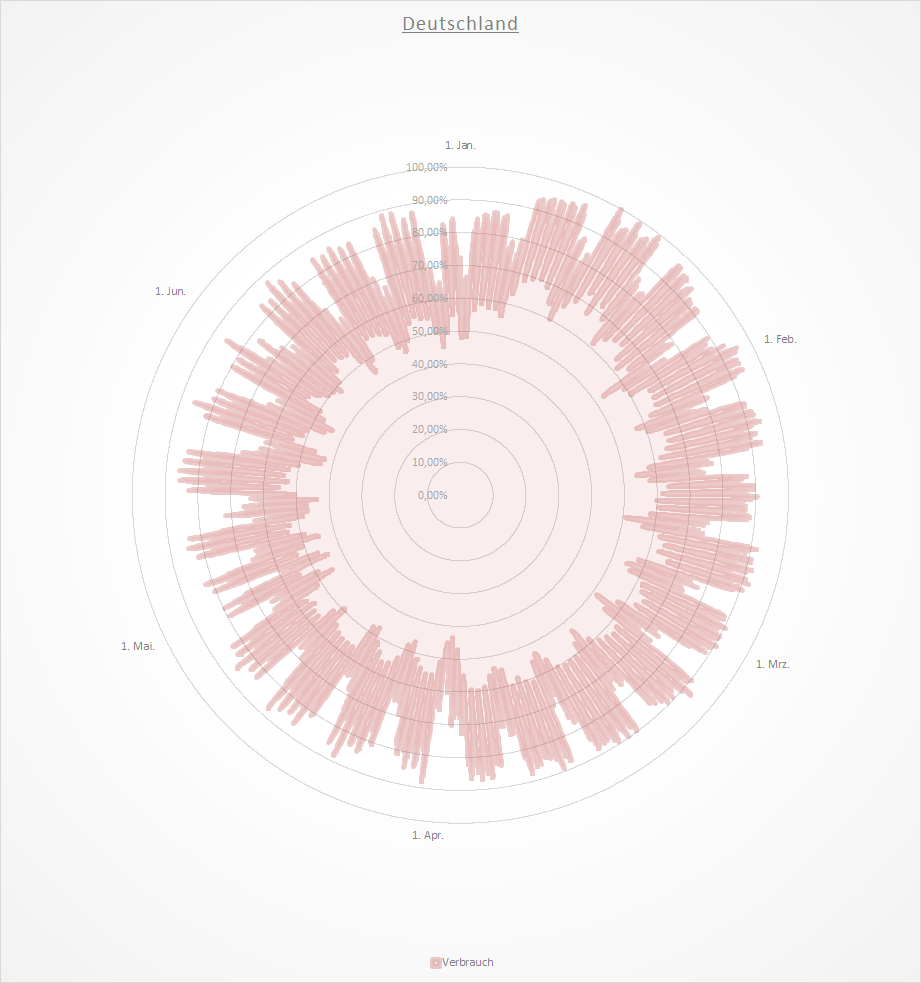

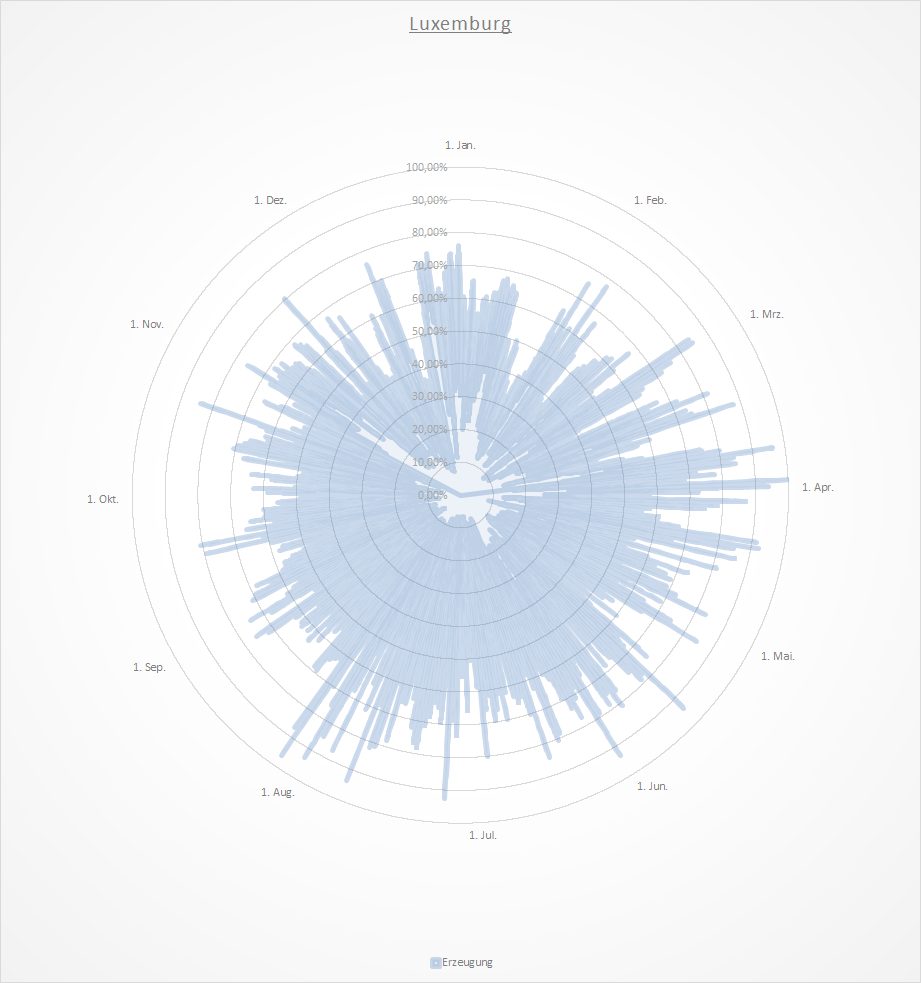

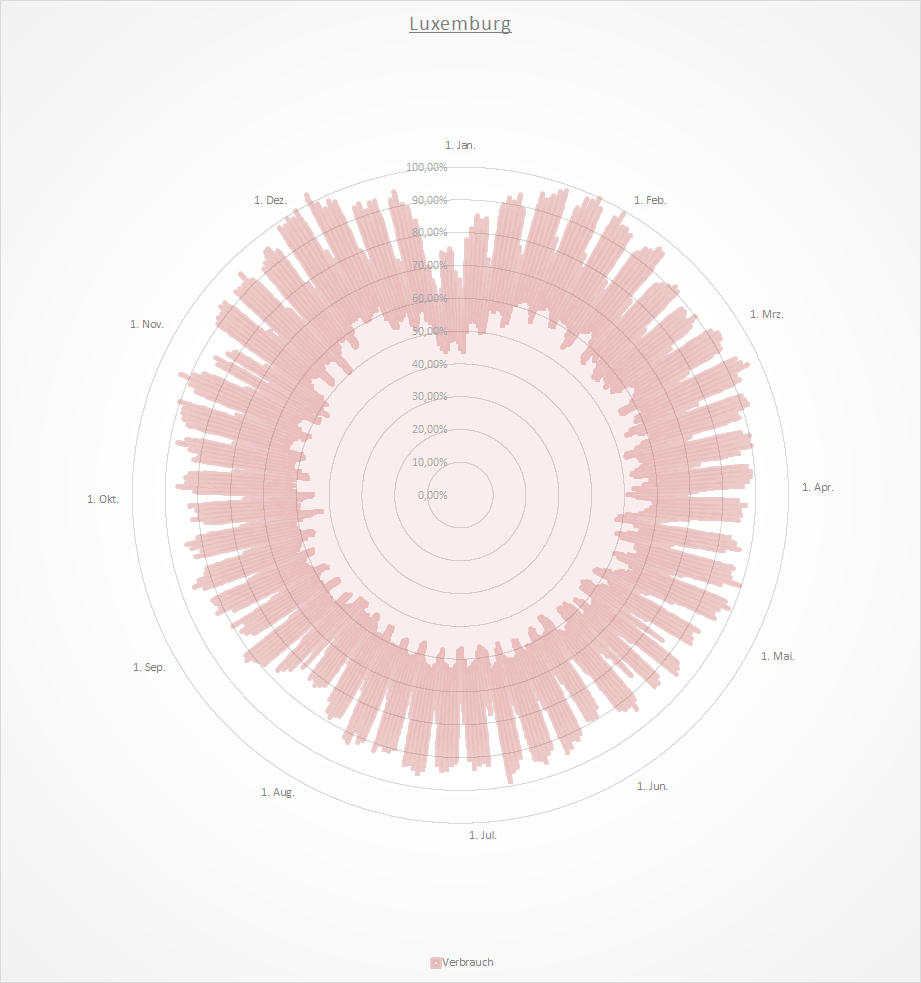

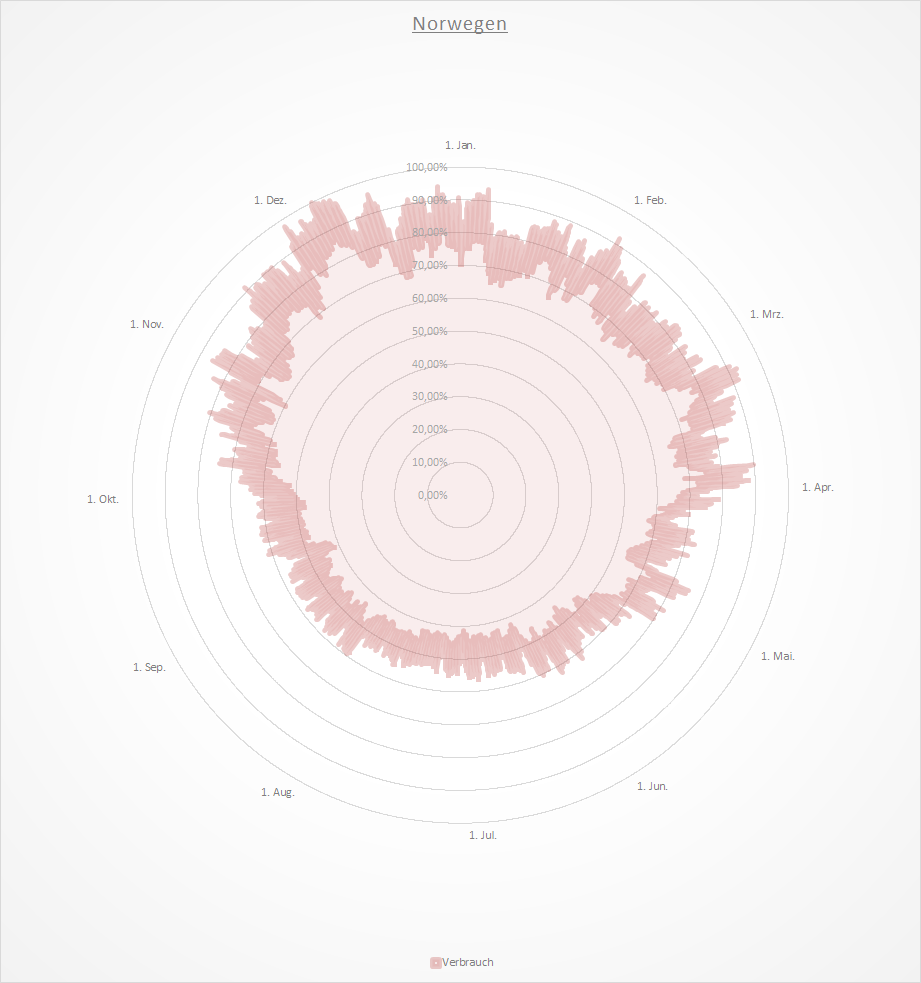

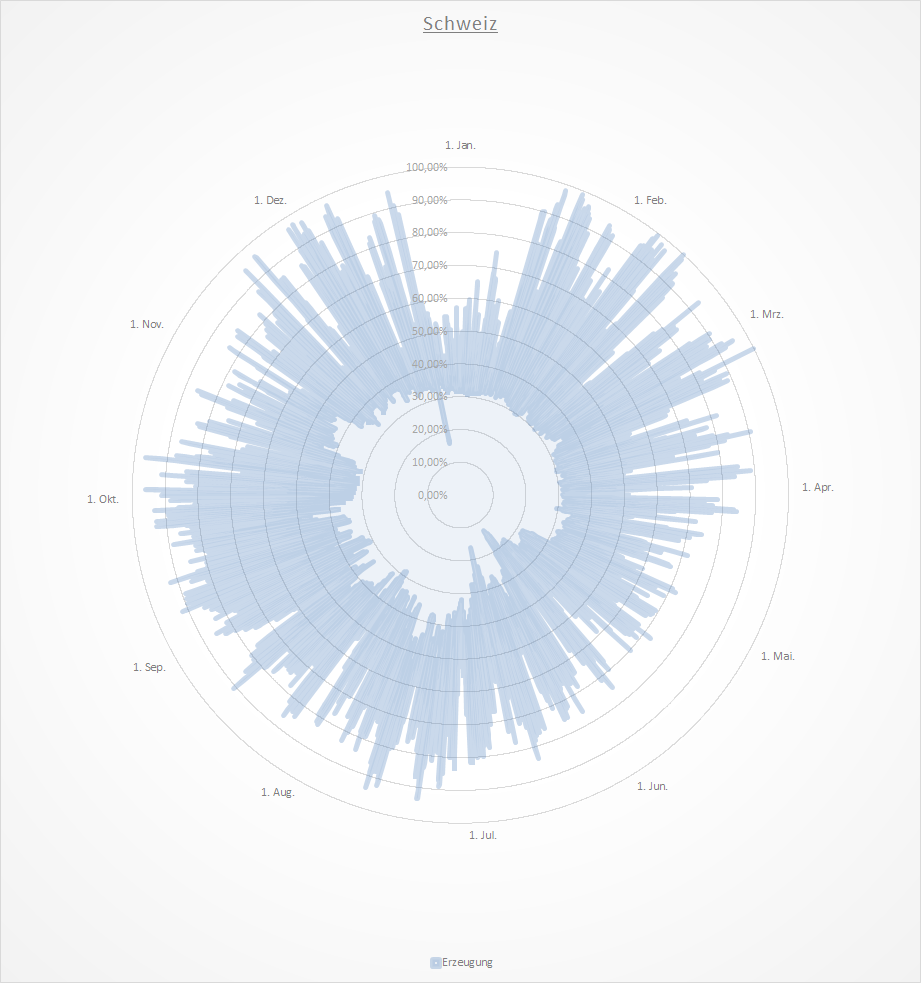

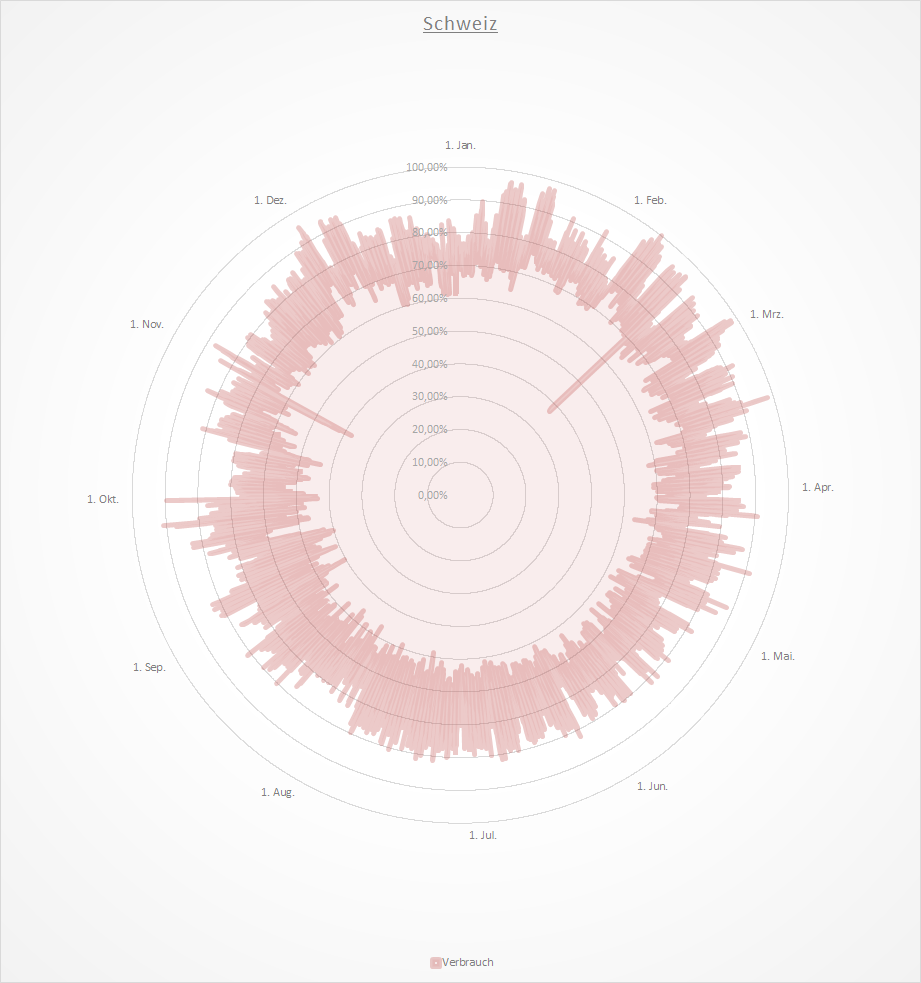

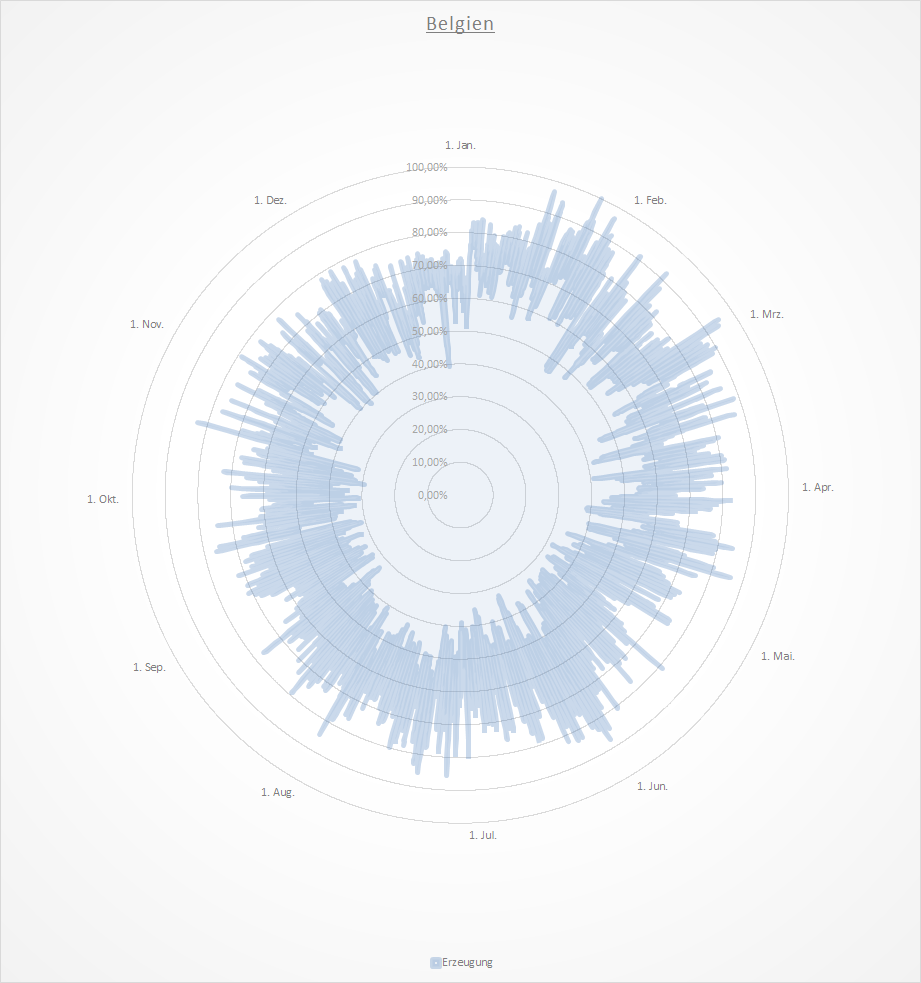

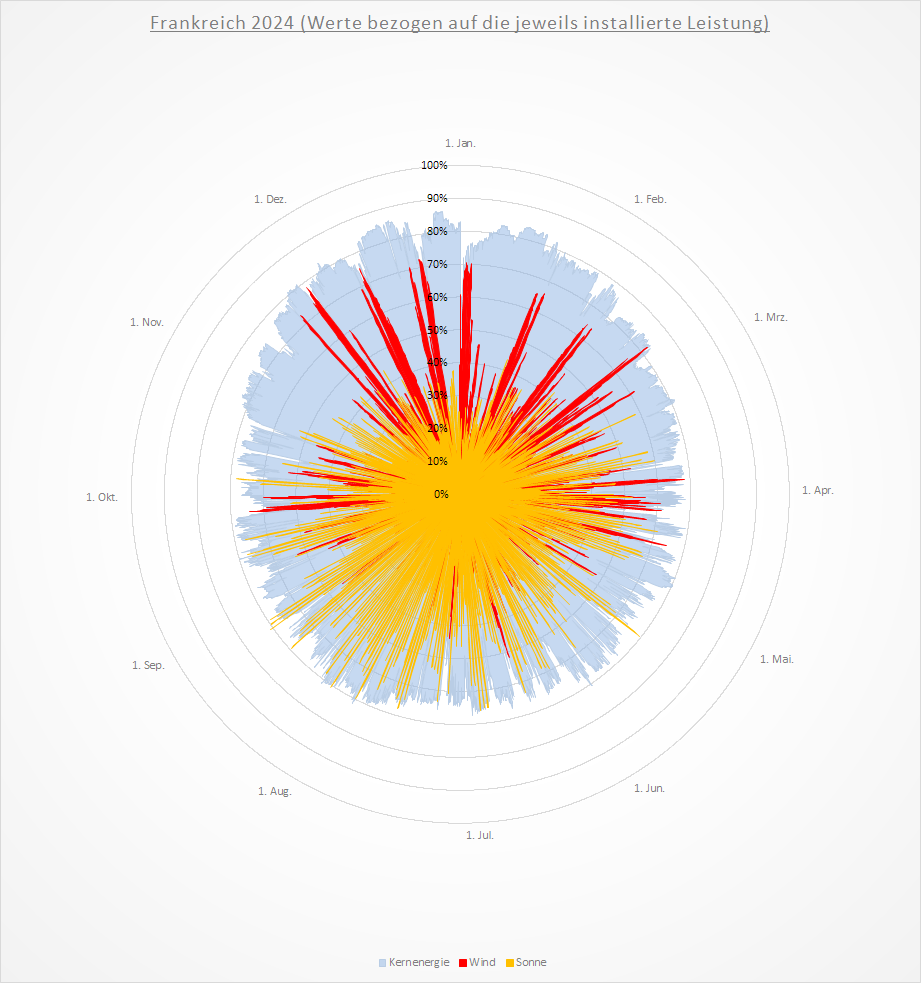

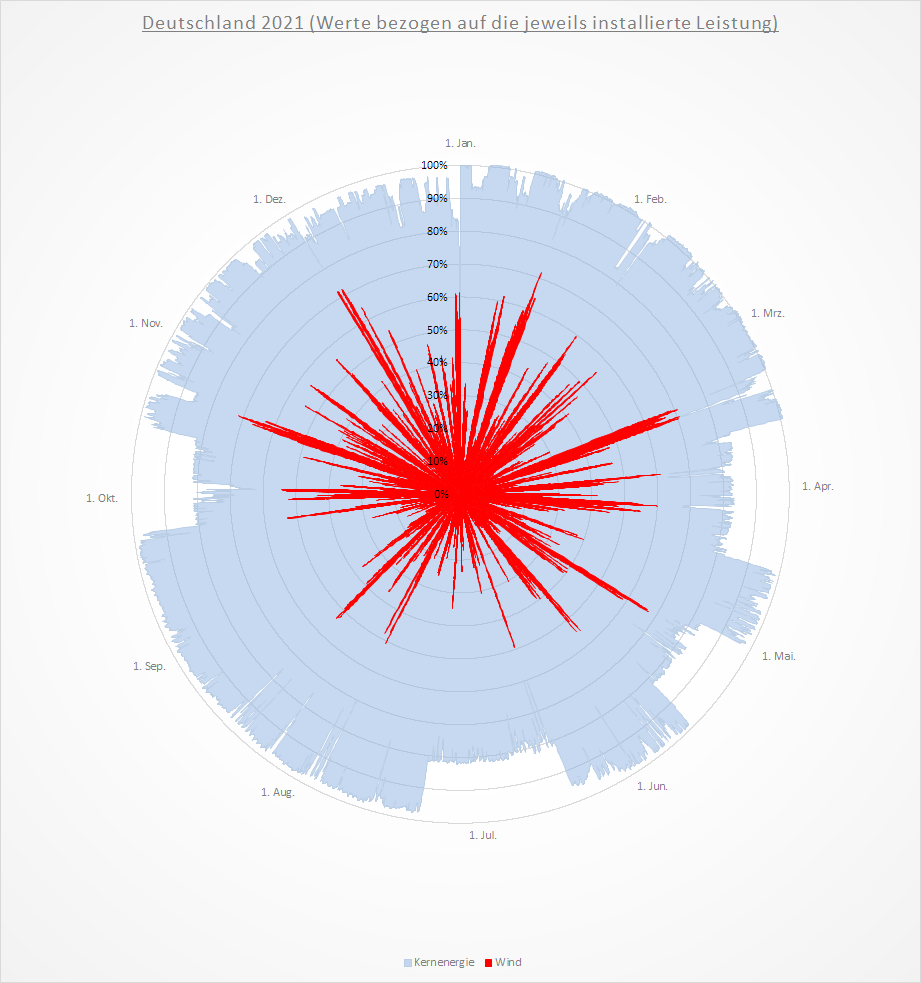

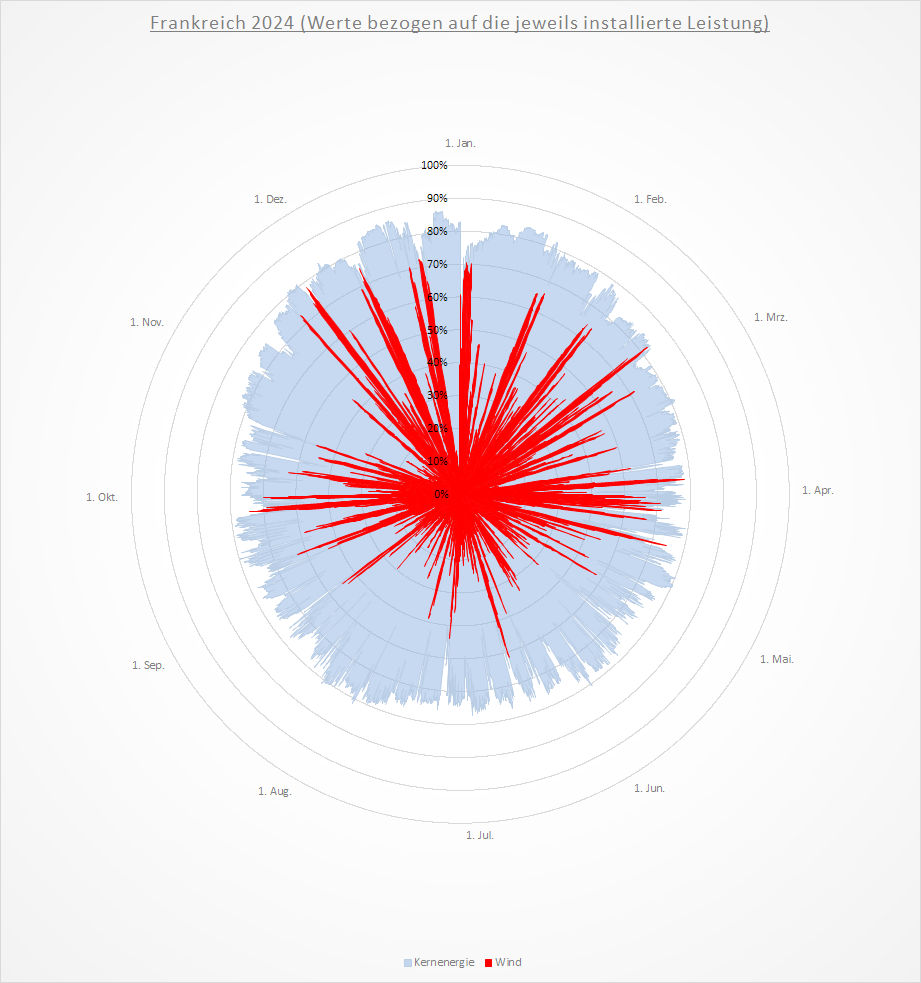

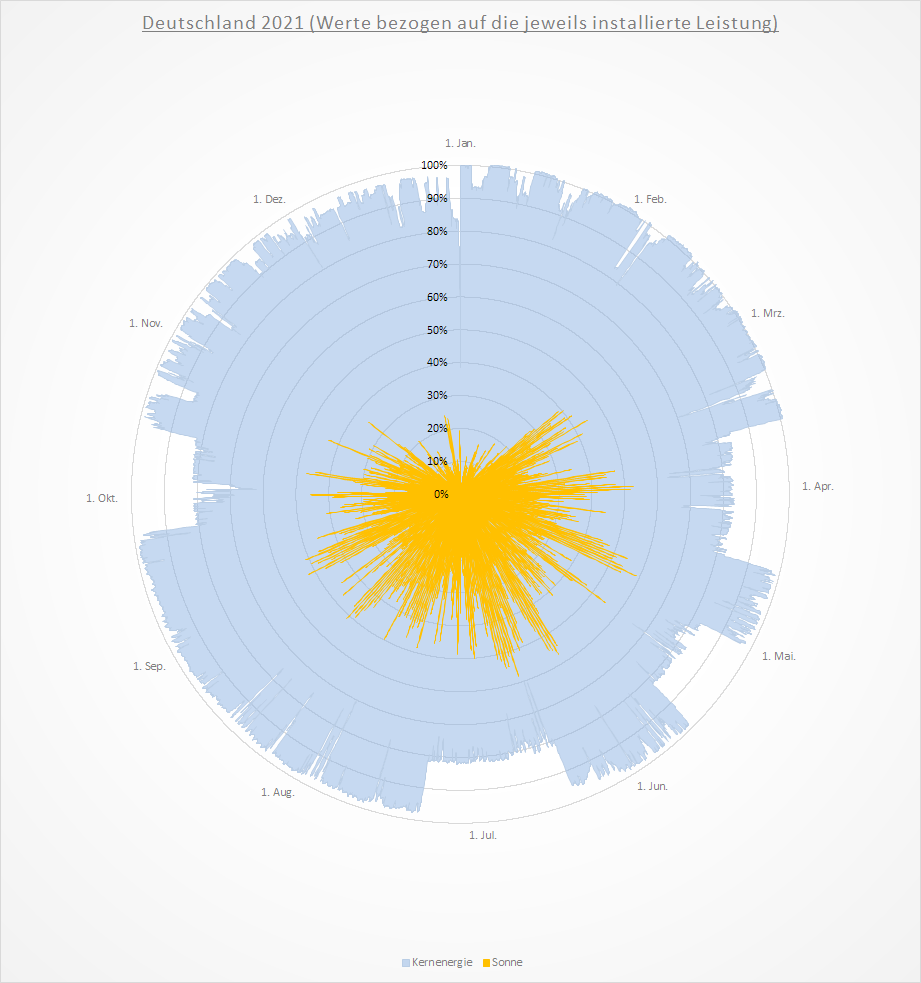

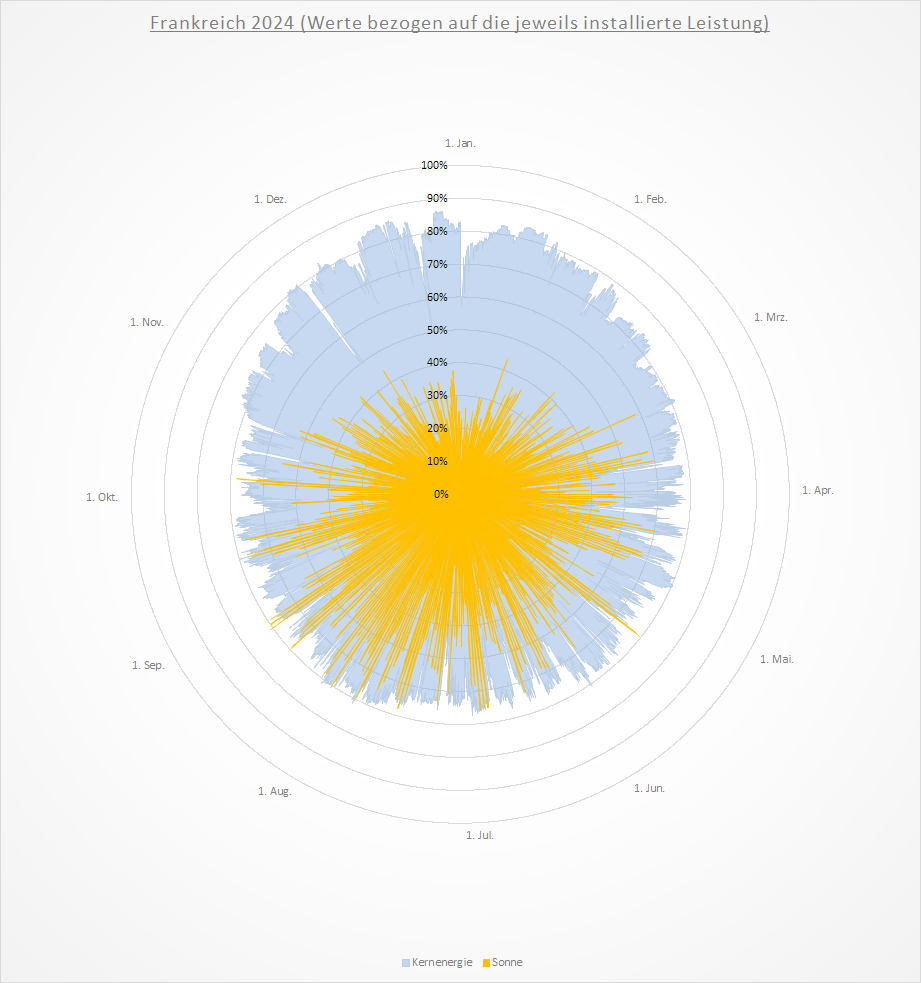

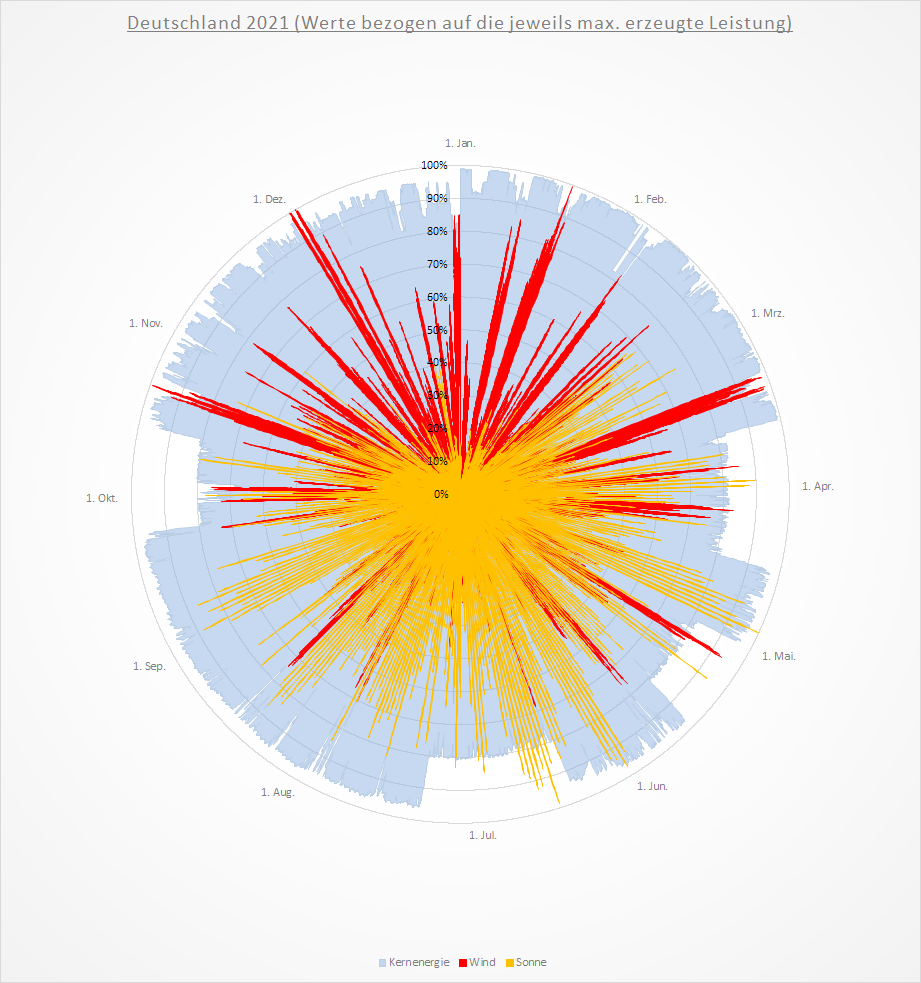

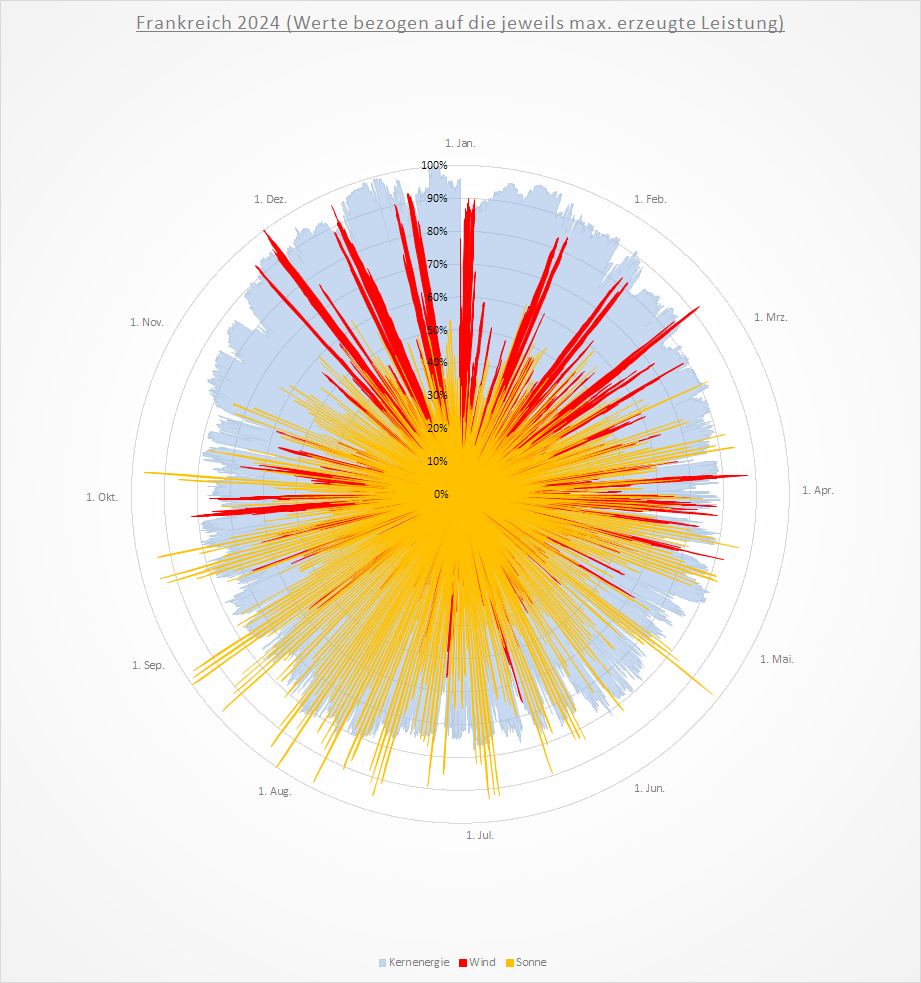

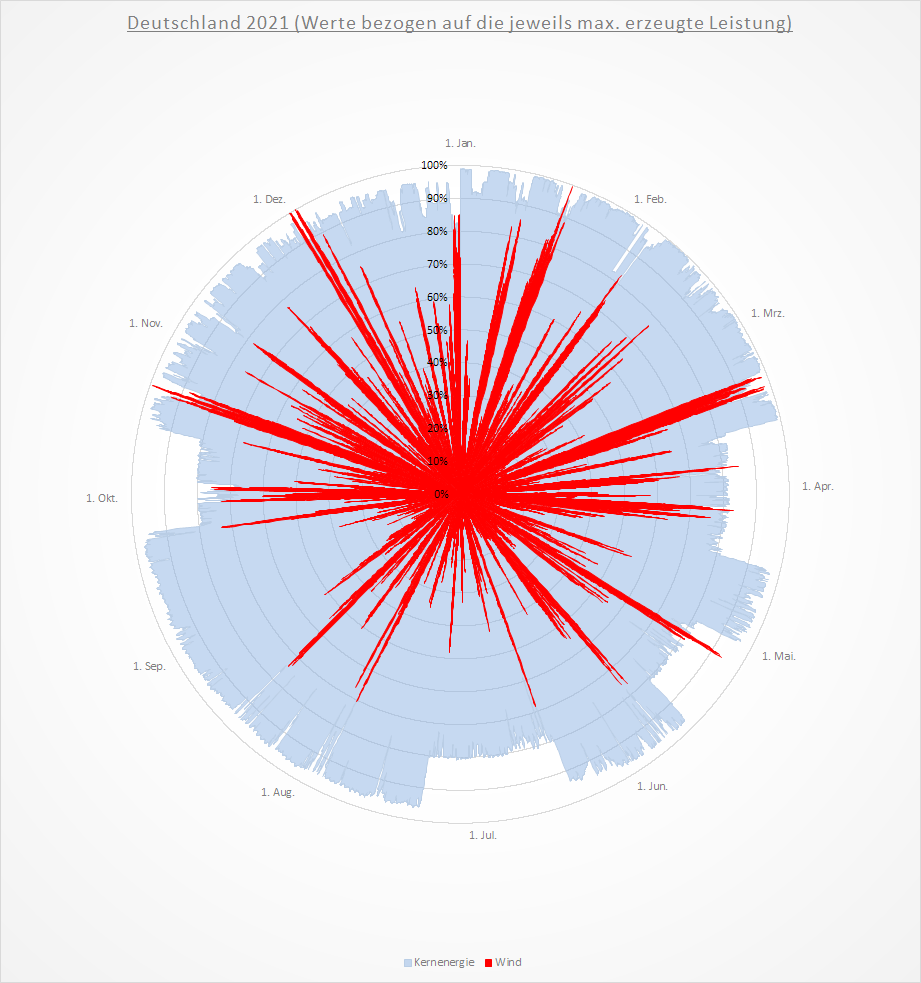

| In den nachfolgenden

Grafiken sind die realen prozentualen Stromerzeugungen und die realen

prozentualen Stromverbräuche ausgewählter europäischer Länder als

kreisförmige Figuren für das Jahr 2023 dargestellt. Eine ideale konstante jährliche Stromversorgung (in Verbindung mit einem idealen konstanten jährlichen Stromverbrauch) würde als grafisches Ergebnis jeweils eine ideal zentrierte 100%-Kreislinie ergeben. Je mehr eine Stromerzeugung (und/oder ein Stromverbrauch) schwankt, also volatil ist, umso ausgefranster und womöglich verschobener wird die ideale Kreislinie. In den nachfolgenden Grafiken sind die reale Stromerzeugung und der reale Stromverbrauch ausgewählter europäischer Länder über dem gesamten Jahr 2023 dargestellt. Länder (z.B. Frankreich) mit einem geringen Anteil erneuerbarer Stromerzeuger (Wind- Solar- und Wasserkraftwerke) und einem gleichzeitig hohem Anteil konstant durchlaufender Stromerzeuger (Kernkraftwerke) bilden kreisförmige Figuren mit relativ geringen Ausfransungen. Länder mit einem sehr hohen Anteil an volatilen Stromerzeugern (z.B. Dänemark und Luxemburg) bilden eine eher verschobene kreisförmige Figur mit sehr starken Ausfransungen in der Kreiskennlinie. Generell kann es keine konstante Stromerzeugung geben, denn es liegt in der Natur der Sache, dass der Stromverbrauch über den Tag, die Woche, den Monat und das Jahr stetig bedarfsgerecht schwankt. Bei den nachfolgenden Grafiken werden die Stromerzeugung als auch der Stromverbrauch zwischen 0 und 100% dargestellt. Dabei wird sich auf die jeweils höchste Jahresstromerzeugung und auf den jeweils höchsten Jahresstromverbrauch bezogen. Bei Länder mit stark volatiler Stromerzeugung muß dieser Volatilität mit andauernden Gegenmaßnahmen (z.B. Redispatchmaßnahmen) zur Aufrechterhaltung der Netzstabilität permanent entgegengewirkt werden. Diese Maßnahmen sind logistisch, technisch und ökonomisch aufwendig. Im deutschen Netz der Zukunft soll es ab dem Jahr 2045 ausschließlich volatile Stromerzeuger geben. Das führt zu einem enormen kostenintensiven Regelungsaufwand und zu einer damit verbundenen steigenden Brown- oder Blackoutgefahr. Bei den skandinavischen Ländern und bei Frankreich ist der deutlich höhere Stromverbrauch in den Wintermonaten durch die Verschiebung der Kreisfigur in diese Monatsrichtungen gut zu erkennen. In diesen Ländern wird vorrangig mit elektrischem Strom geheizt. Bei Ländern mit hoher volatiler PV-Stromerzeugung wird die Stromerzeugungsfigur eher in Richtung der Sommermonate hin verschoben. In diesen Zeiten verdichten sich auch die Ausfransungen. Das ist ein weiteres Zeichen für die großen Volatilitäten in diesen Zeiten und der damit einhergehenden Gefahr eines Brown- oder Blackouts durch ein zu großes Angebot an produzierten Strommengen. Somit kann man konstatieren, dass im deutschen Netz der Zukunft in den Sommermonaten mit einer höheren Anzahl an gewollten Abschaltungen von Stromerzeugern (durch ein Überangebot an produziertem volatilen Strom) sowie mit ungewollten Netzabschaltungen (aufgrund von fehlerhaften menschlichen oder automatisierten Schalthandlungen) als in den Wintermonaten zu rechnen ist. In den Wintermonaten (und auch in den sommerliche Morgen- und Abend/Nachtstunden) kommt es dann eher zu einer Unterversorgung im Stromnetz, was wiederum zu mehr Stromimporten und/oder gewollten Abschaltungen oder Leistungsreduzierungen von elektrischen Verbrauchern führen wird. |

||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||

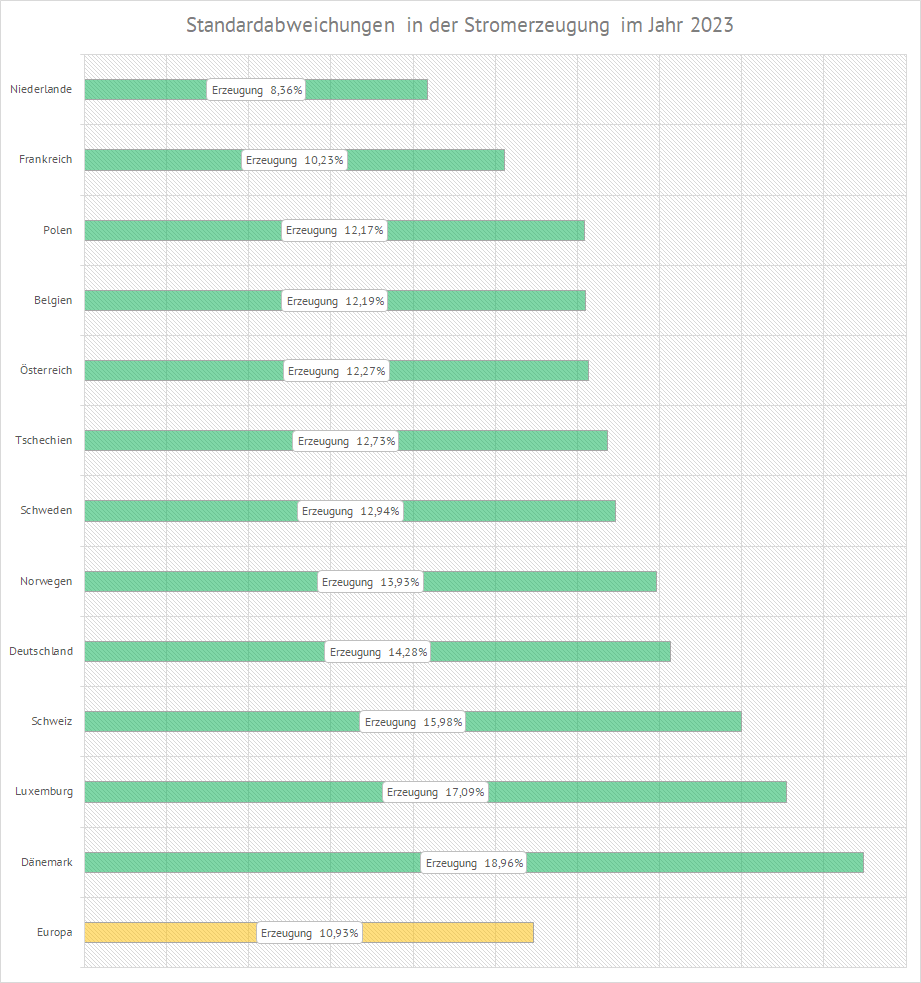

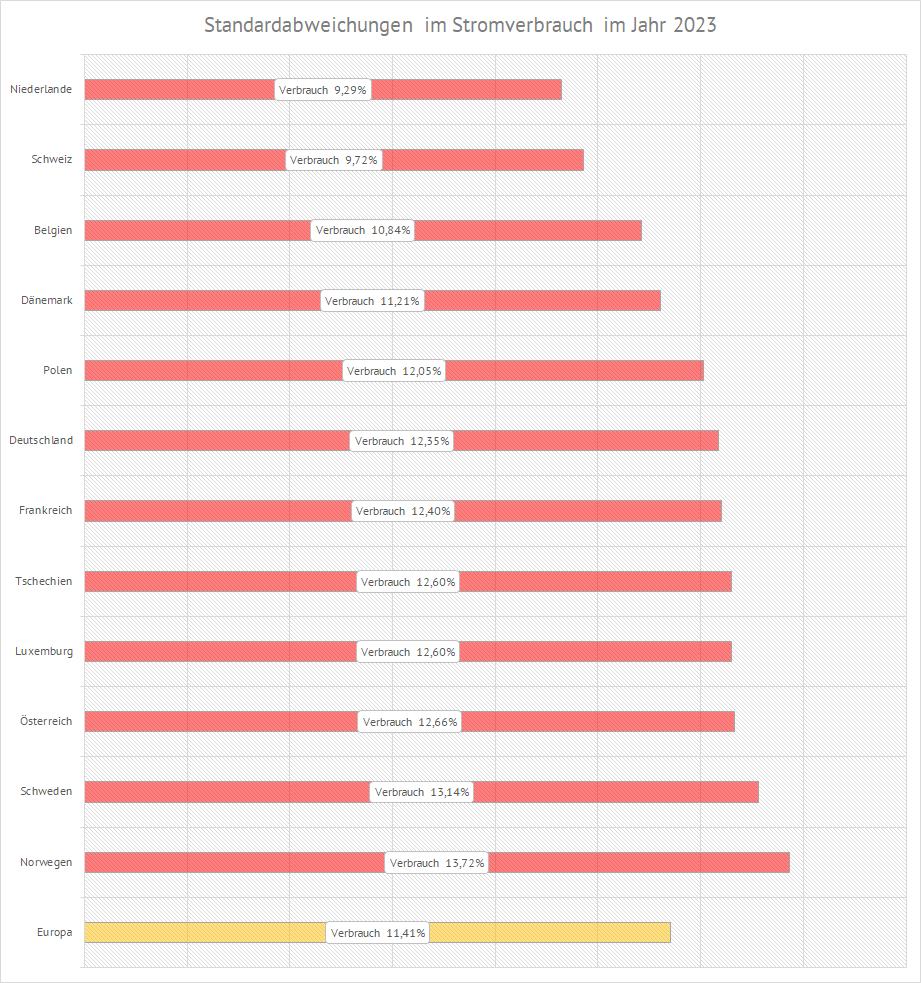

| Standardabweichungen in der volatilitäten Stromerzeugung und dem volatilen Stromverbrauch einzelner Länder im Jahr 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||

| [Quelle: energy-charts.info] | ||||||||||||||||||||||||||||

| Erläuterung | ||||||||||||||||||||||||||||

| Nachfolgende Grafiken zeigen zu den länderspezifischen volatilen Stromerzeugungen und Stromverbräuchen die jeweilige Standardabweichung vom erzielten Mittelwert an. Auch hieran ist erkennbar, dass Dänemark die volatilste Stromerzeugung besitzt und Norwegen den volatilsten Stromverbrauch hat. Je höher der Prozentsatz, umso mehr Volatilität im System. | ||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||

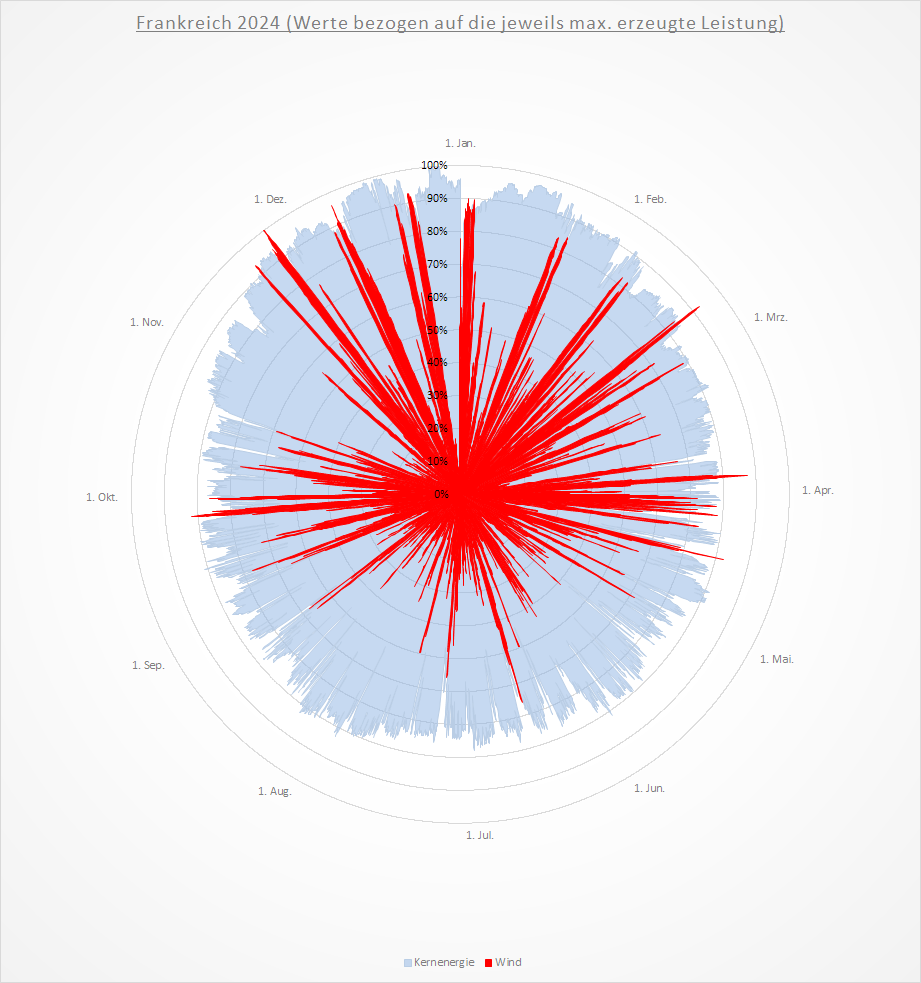

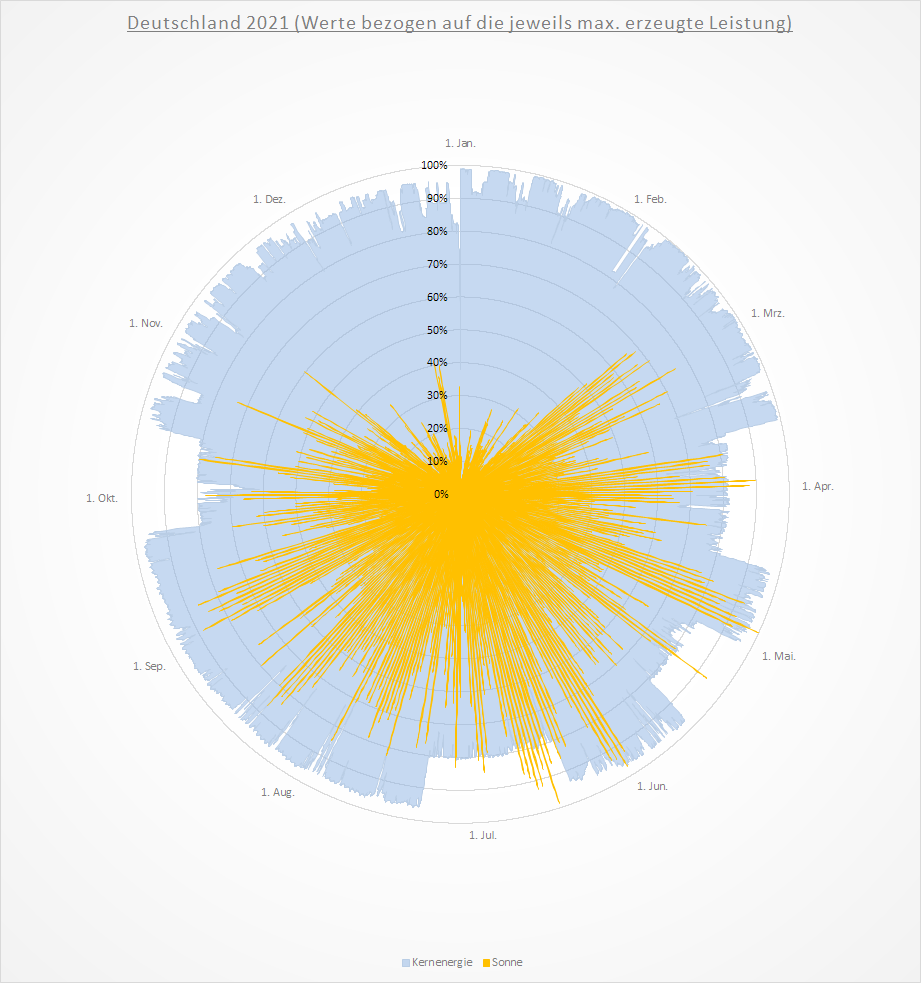

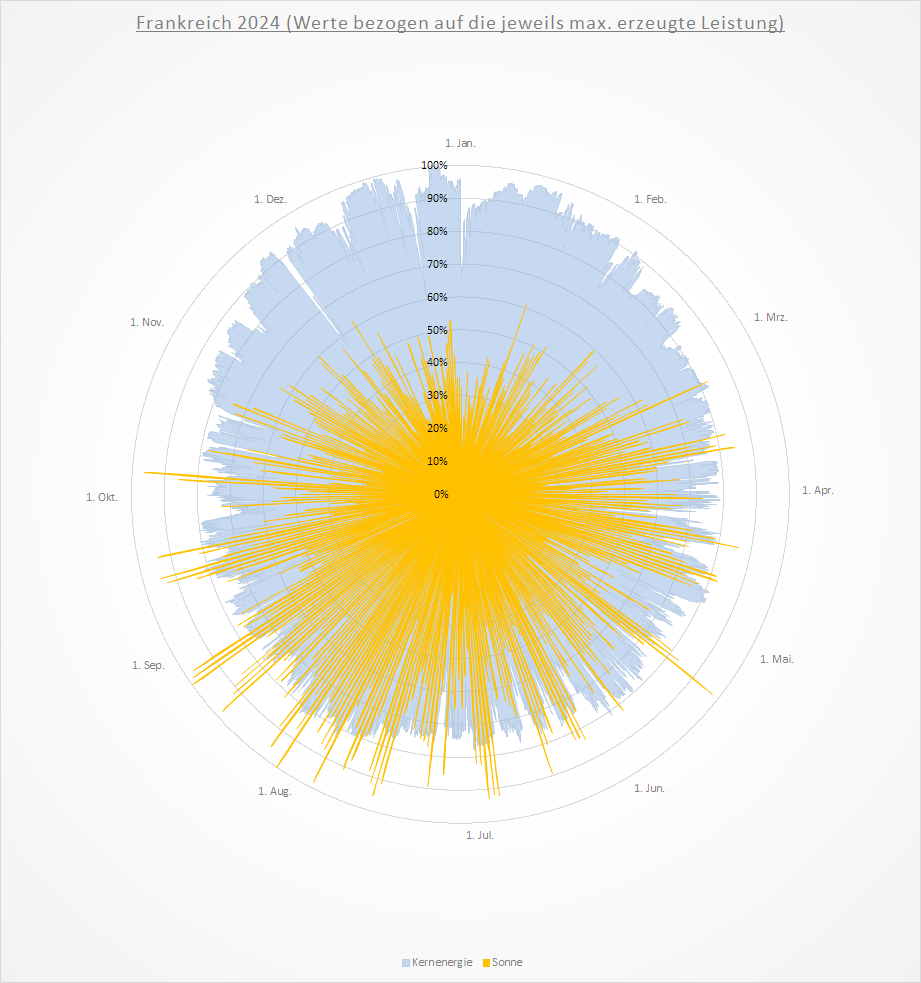

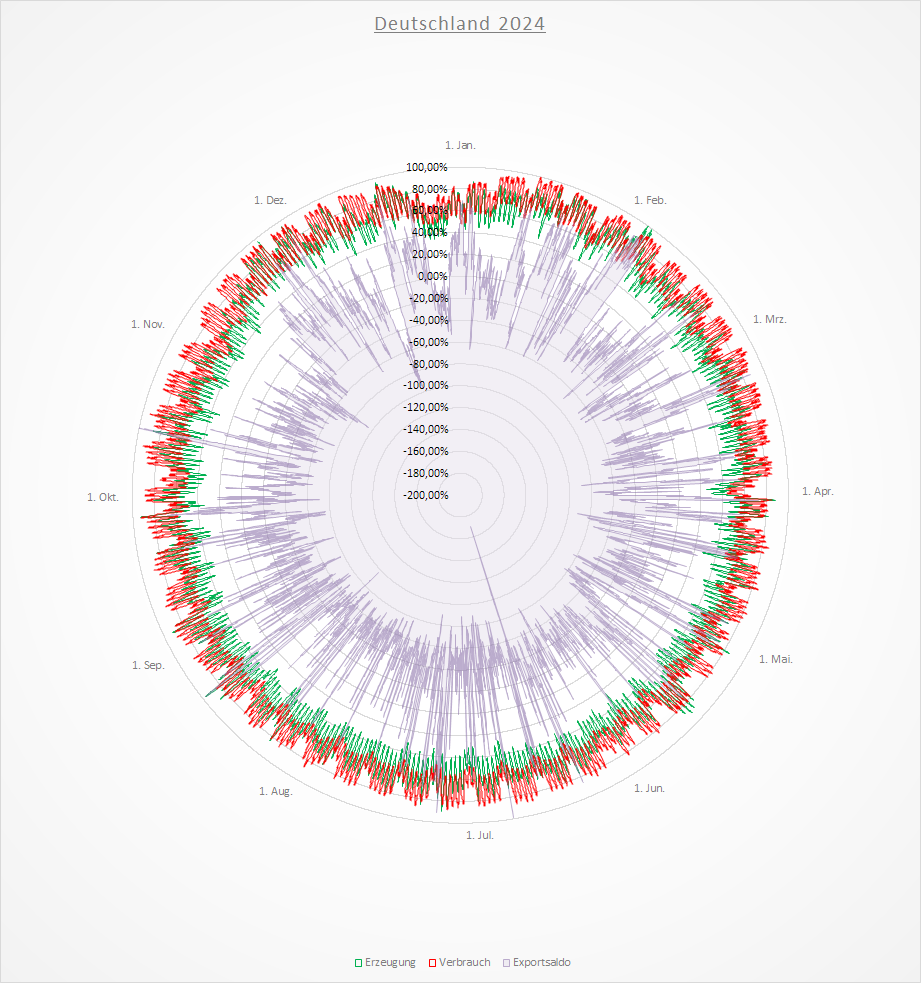

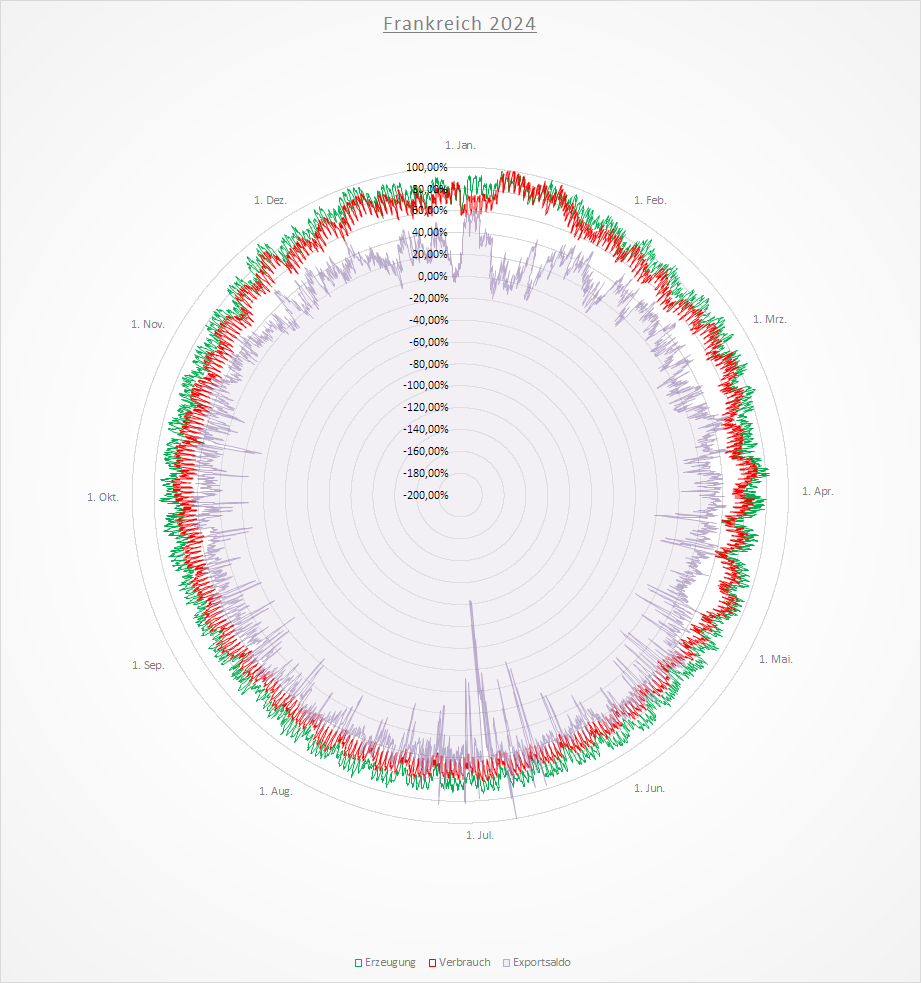

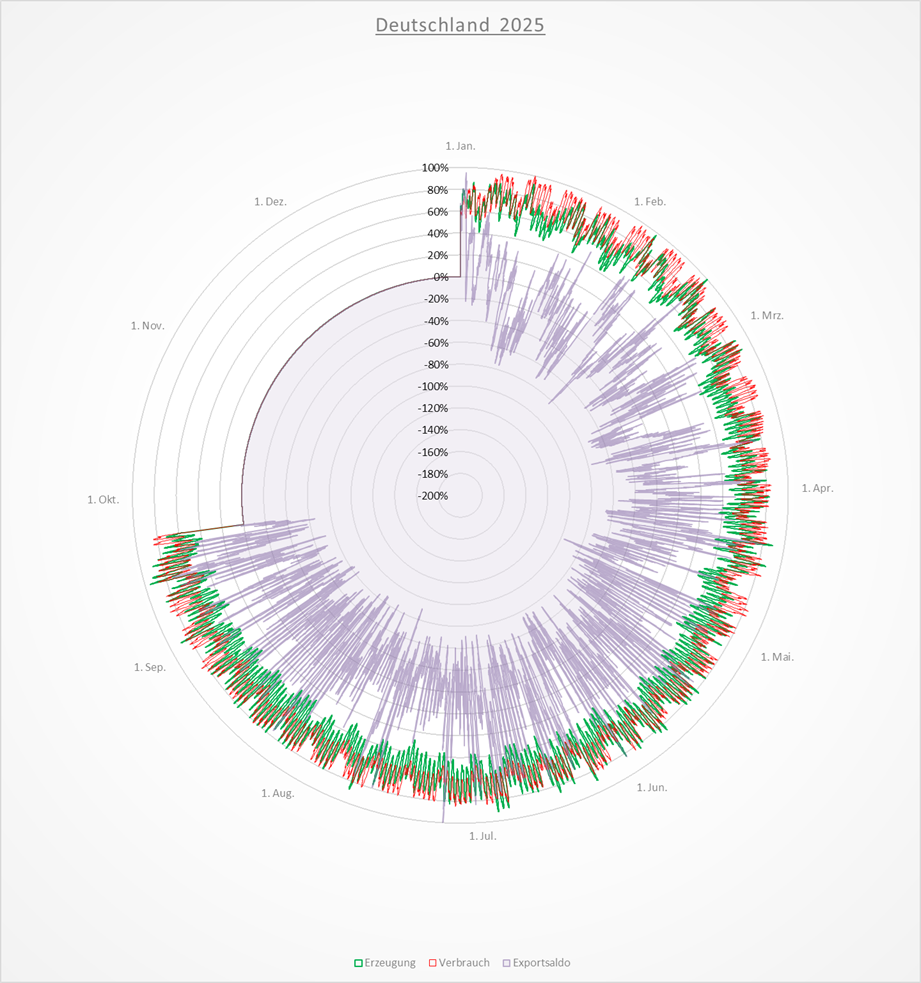

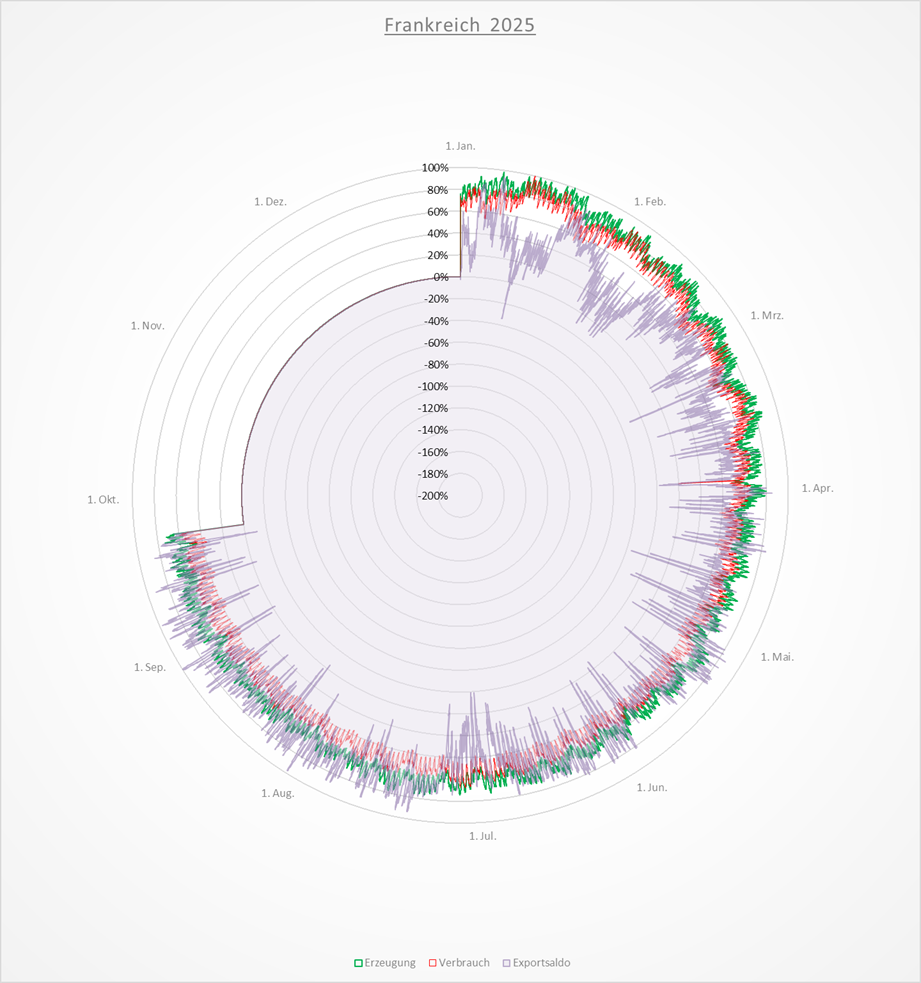

| Volatilitäten in der deutschen und in der französischen Stromversorgung in den Jahren 2021, 2024 und 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||

| [Quelle: energy-charts.info] | ||||||||||||||||||||||||||||

| Erläuterung | ||||||||||||||||||||||||||||

| Nachfolgende Grafiken zeigen die volatile Stromerzeugung und den volatilen Stromverbrauch sowie den volatilen Exportsaldo von Deutschland (links) und Frankreich (rechts) für das aktuelle Jahr. Beim Exportsaldo bedeuten positive Werte (werte größer 0%) ausgeführte Strommengen und negative Werte (Werte kleiner 0%) bedeuten eingeführte Strommengen. Das Exportsaldo ist auf die im aktuellen Jahr maximal exportierte Strommenge bezogen. | ||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||

| In den oberen Grafiken zu den Exportsalden ist deutlich zu erkennen, dass Deutschland im Jahr 2024 weitaus mehr Strom importiert als exportiert (alle Werte unter 0 %). Bei Frankreich ist das genau umgekehrt. Weiterhin ist deutlich zu erkennen, dass Frankreich fast das gesamte Jahr 2024 über mehr Stromproduziert als verbraucht hat. Bei Deutschland ist es genau umgekehrt. | ||||||||||||||||||||||||||||

| Reale Prognosefehler für die Day Ahead Voraussagen der Wind- und Solarproduktion in Deutschland 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||

| [Quelle: entso-e] | ||||||||||||||||||||||||||||

| Erläuterung | ||||||||||||||||||||||||||||

In den nachfolgenden Grafiken sind die Fehlerhäufigkeiten der realen Day Ahead Voraussagungen für die Wind- und Solarproduktion der vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber der jährlichen 35043 15-Minuten-Werte dargestellt. Die Day Ahead Prognosen bilden die Grundlage für entscheidende Handlungen der Anlagenbetreiber, der Übertragungsnetzbetreiber und der sonstigen Marktteilnehmer des deutschen Strommarktes. Diese auf den aktuellen Wetterdaten beruhenden Prognosen für die Stromerzeugung der Wind- und Solarkraftwerke bestimmen z.B. die Ein- und Verkaufspreise an den Strombörsen (Viertelstunden- und Stundenwerte). Die Prognosen bestimmen weiterhin die Stromimport- und die Stromexportmengen und die daraus resultierenden Preise. Die Day Ahead Prognosen bestimmen auch das zeitdefinierte Hoch- und Runterfahren der steuerbaren Kraftwerke im Zusammenspiel mit der prognostizierten Verbraucherlast. Je genauer die täglichen Vorhersagen mit der dann realisierten Stromerzeugung der Wind- und Solarkraftwerke übereinstimmen, umso weniger Änderungen bedarf es z.B. im Dispatch der steuerbaren Kraftwerke. Das spart dementsprechend womöglich notwendige Redispatchkosten. |

||||||||||||||||||||||||||||

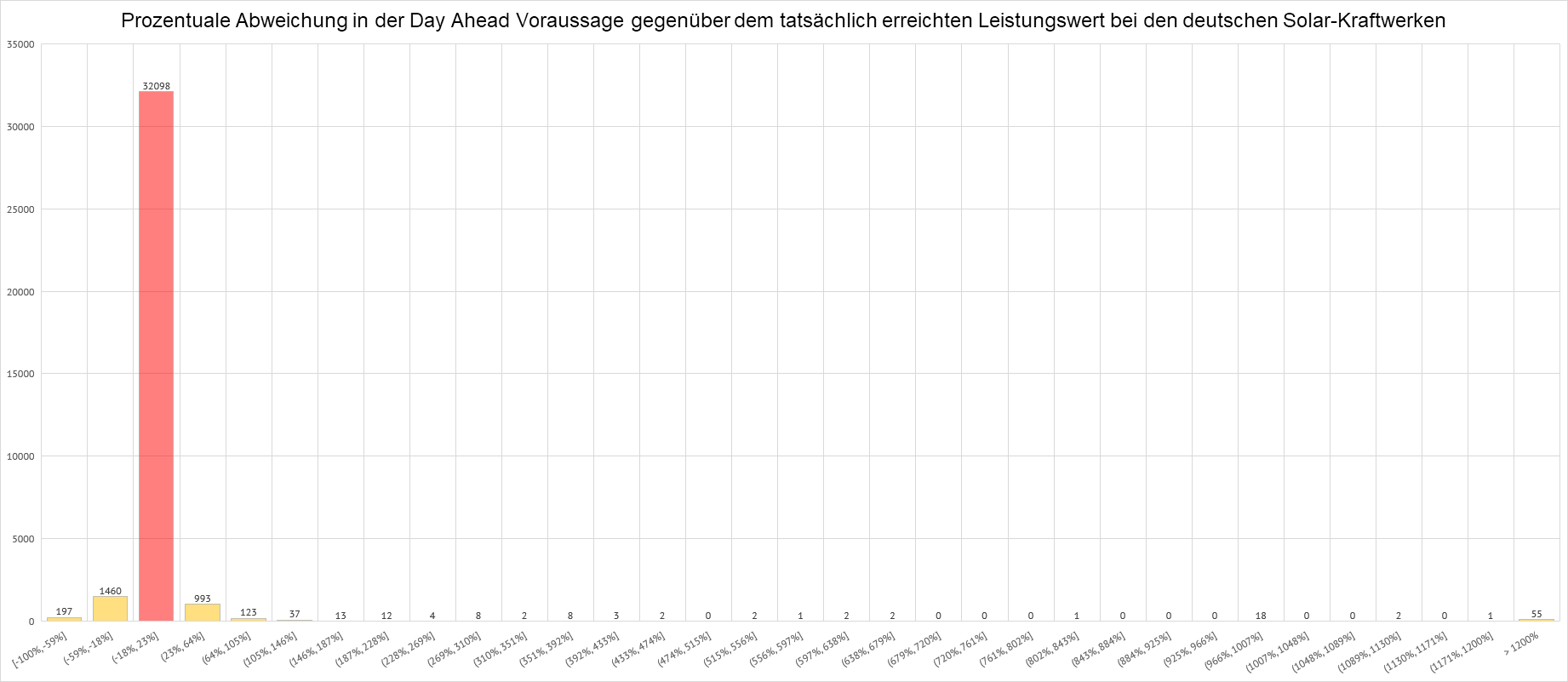

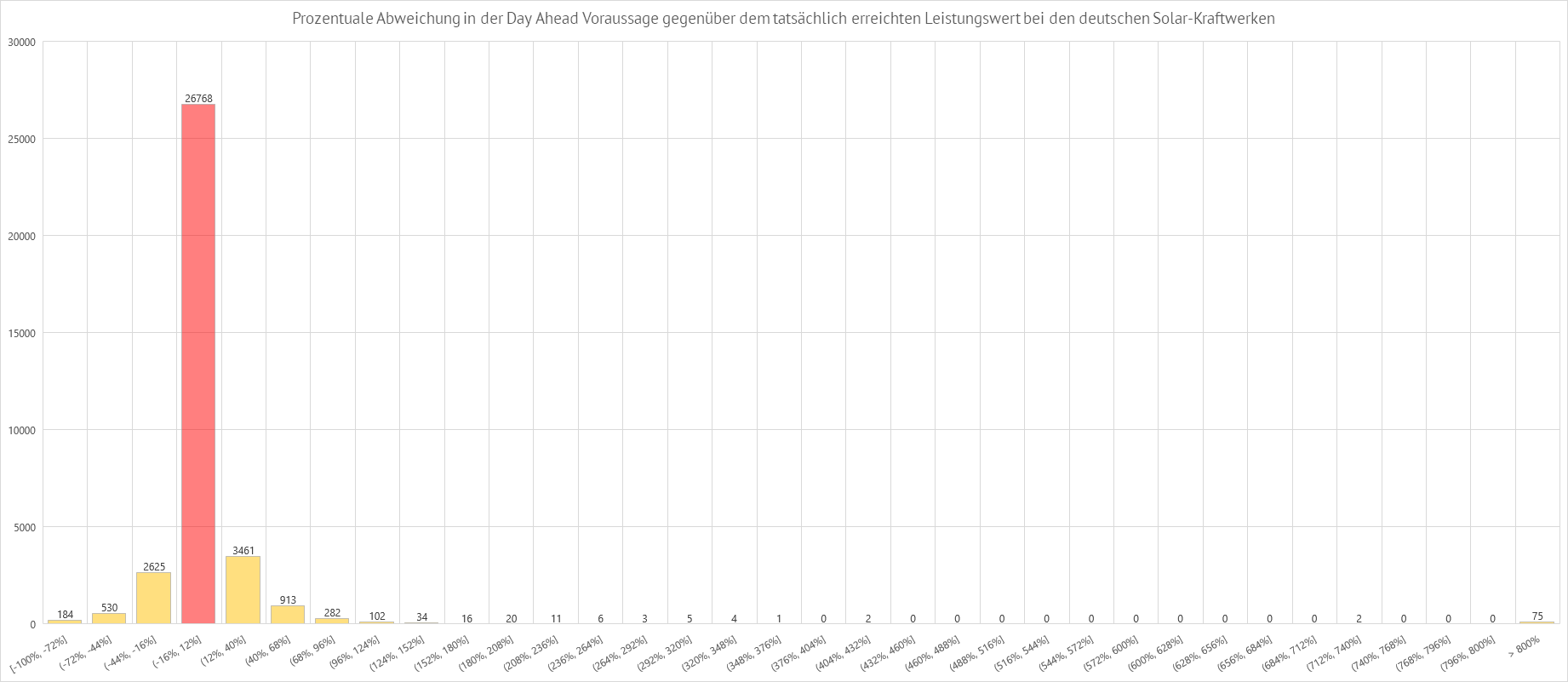

| Häufigkeitsverteilung der fehlerhaften Day Ahead Prognosen für die Solarkraftwerke im Netzgebiet des Übertragungsnetzbetreibers 50 Hertz | ||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||

| Die täglichen Vorhersagen der Solarstromproduktion des Übertragungsnetzbetreibers 50 Hertz lagen für ca. 92 % der prognostizierten Viertelstundenwerte in einem Bereich von -18 % bis +23 % bezogen auf die jeweils vorausgesagten Day Ahead Werte. 4 % der vorausgesagten Werte wichen zwischen -18 % und -59 % von den Vorhersagen ab. Sie erreichten somit bei weitem nicht die prognostizierten Solarleistungen. Cirka 3 % der realisierten Solarkraftwerksleistungen lagen zwischen 23 % und 64 % über den gemachten Prognosen des Vortages. | ||||||||||||||||||||||||||||

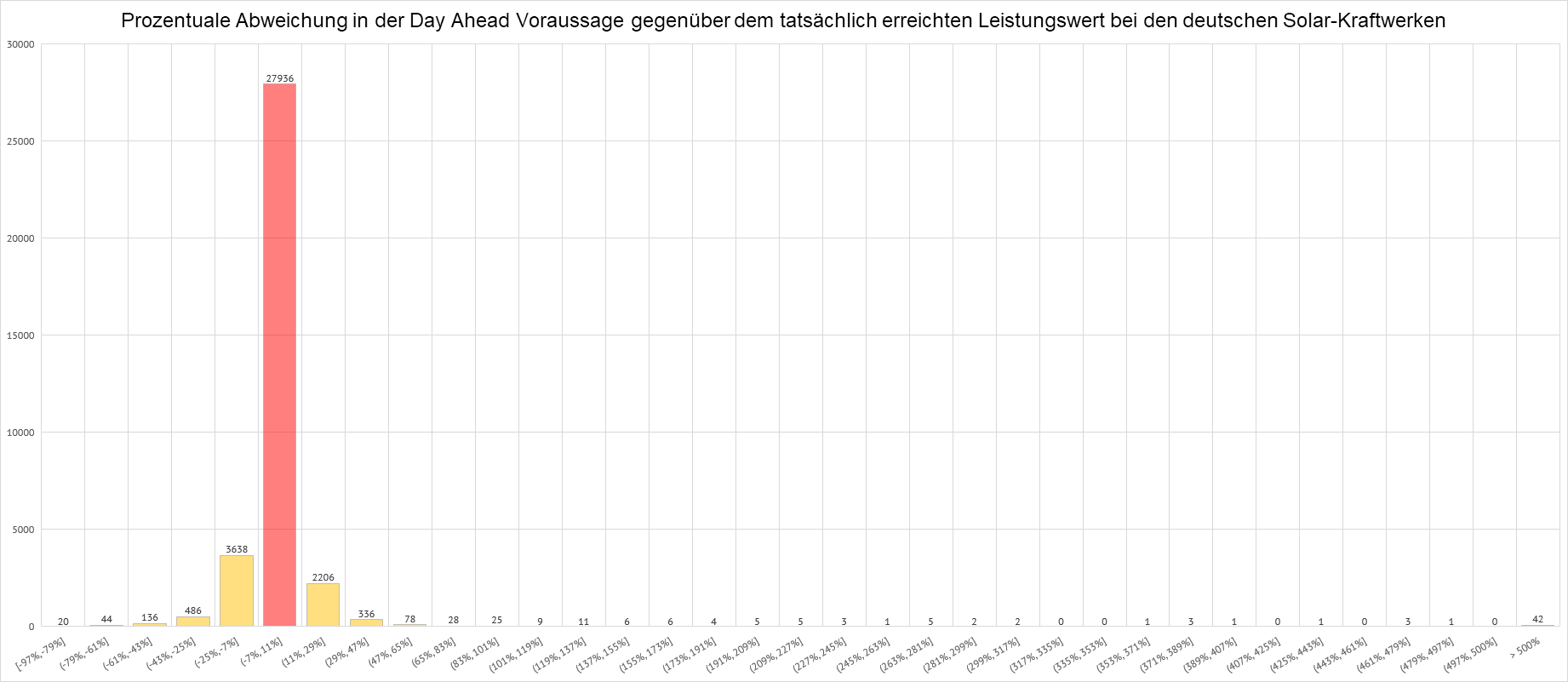

| Häufigkeitsverteilung der fehlerhaften Day Ahead Prognosen für die Solarkraftwerke im Netzgebiet des Übertragungsnetzbetreibers Amprion | ||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||

| Die täglichen Vorhersagen der Solarstromproduktion des Übertragungsnetzbetreibers Amprion lagen für ca. 80 % der prognostizierten Viertelstundenwerte in einem Bereich von -7 % bis +11 % bezogen auf die jeweils vorausgesagten Day Ahead Werte. 10 % der vorausgesagten Werte wichen zwischen -7 % und -25 % von den Vorhersagen ab. Sie erreichten somit nicht die prognostizierten Solarleistungen. Cirka 6 % der realisierten Solarkraftwerksleistungen lagen zwischen 11 % und 29 % über den gemachten Prognosen des Vortages. | ||||||||||||||||||||||||||||

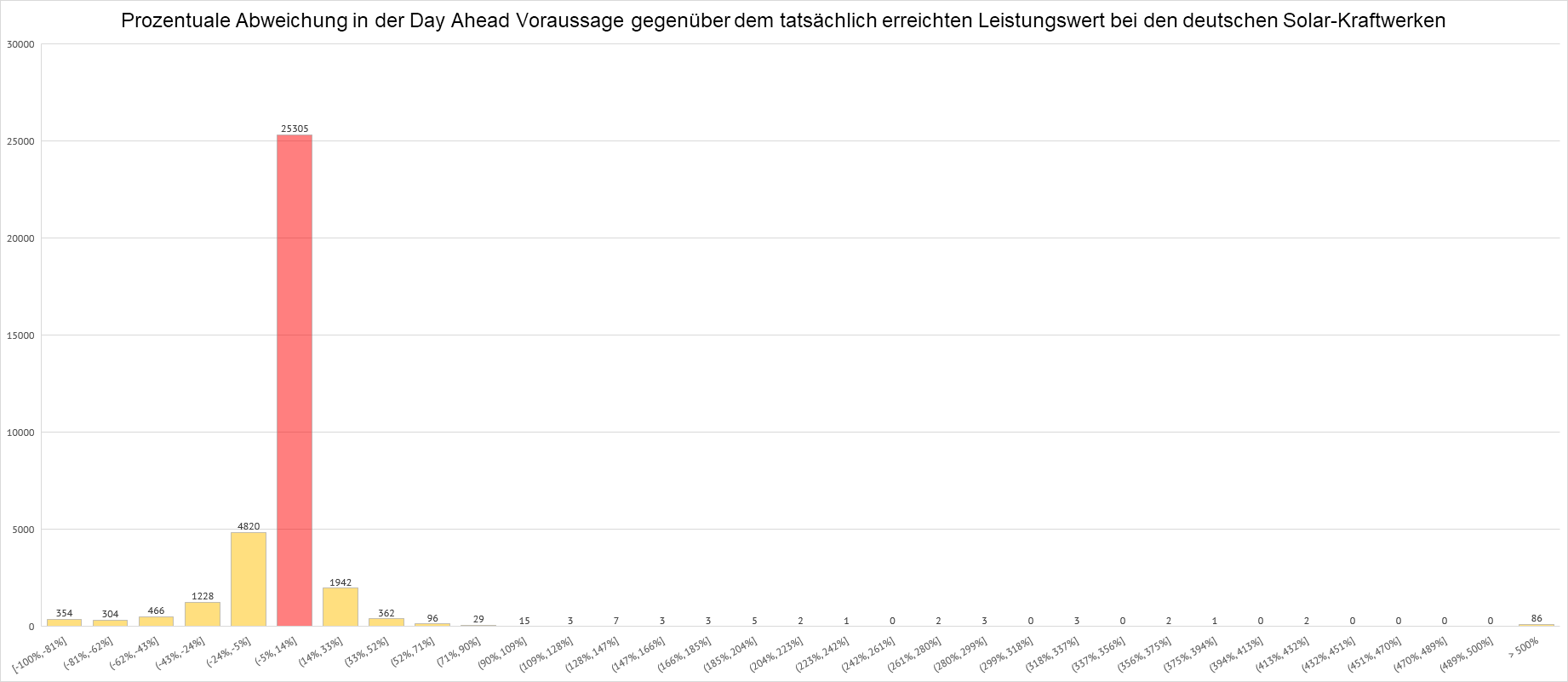

| Häufigkeitsverteilung der fehlerhaften Day Ahead Prognosen für die Solarkraftwerke im Netzgebiet des Übertragungsnetzbetreibers TenneT | ||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||

| Die täglichen Vorhersagen der Solarstromproduktion des Übertragungsnetzbetreibers TenneT lagen für ca. 70 % der prognostizierten Viertelstundenwerte in einem Bereich von -5 % bis +14 % bezogen auf die jeweils vorausgesagten Day Ahead Werte. 14 % der vorausgesagten Werte wichen zwischen -5 % und -24 % von den Vorhersagen ab. Sie erreichten somit nicht die prognostizierten Solarleistungen. Cirka 6 % der realisierten Solarkraftwerksleistungen lagen zwischen 14 % und 33 % über den gemachten Prognosen des Vortages. | ||||||||||||||||||||||||||||

| Häufigkeitsverteilung der fehlerhaften Day Ahead Prognosen für die Solarkraftwerke im Netzgebiet des Übertragungsnetzbetreibers TransnetBW | ||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||

| Die täglichen Vorhersagen der Solarstromproduktion des Übertragungsnetzbetreibers TransnetBW lagen für ca. 77 % der prognostizierten Viertelstundenwerte in einem Bereich von -16 % bis +12 % bezogen auf die jeweils vorausgesagten Day Ahead Werte. 7 % der vorausgesagten Werte wichen zwischen -16 % und -44 % von den Vorhersagen ab. Sie erreichten somit nicht die prognostizierten Solarleistungen. Cirka 10 % der realisierten Solarkraftwerksleistungen lagen zwischen 12 % und 40 % über den gemachten Prognosen des Vortages. | ||||||||||||||||||||||||||||

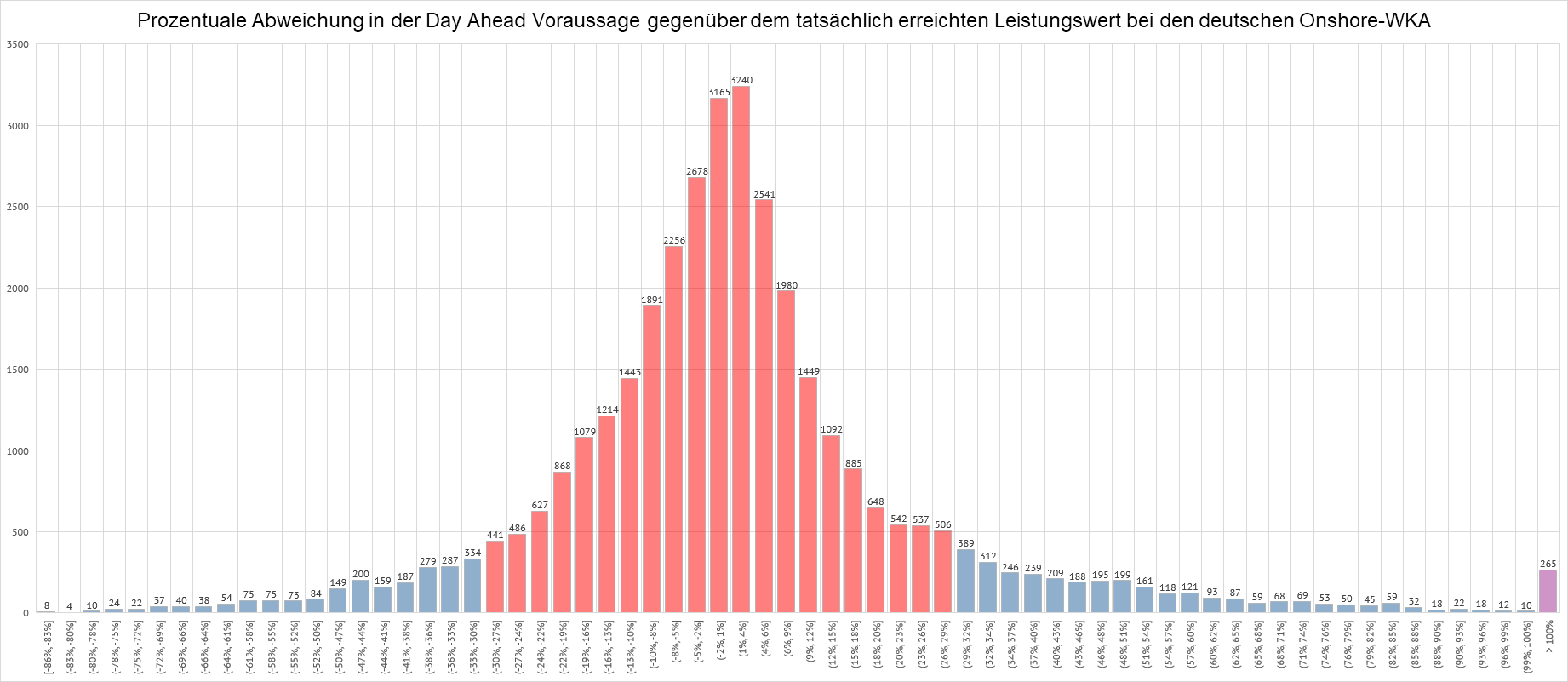

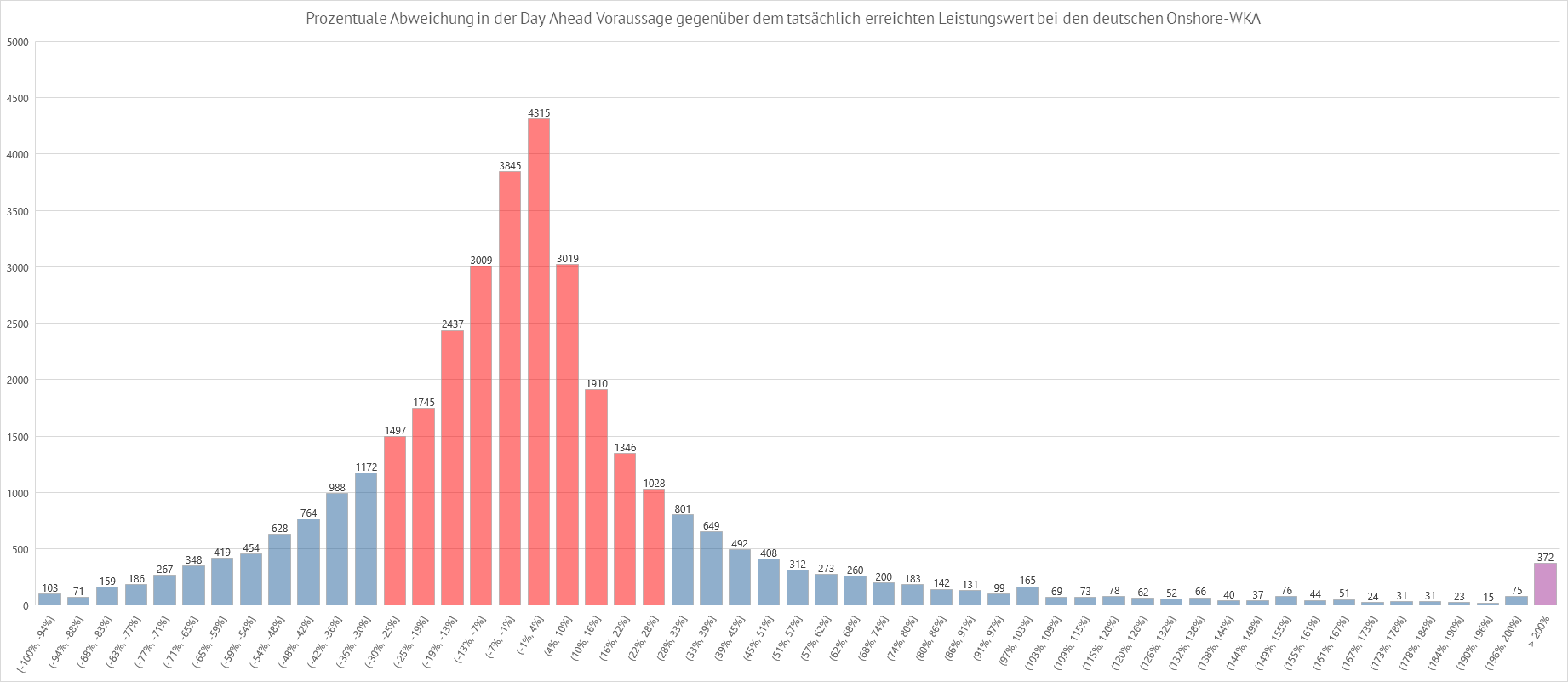

| Häufigkeitsverteilung der fehlerhaften Day Ahead Prognosen für die Onshore-Windkraftwerke im Netzgebiet des Übertragungsnetzbetreibers 50 Hertz | ||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||

| Die täglichen Vorhersagen der Onshore-Windstromproduktion des Übertragungsnetzbetreibers 50 Hertz lagen für ca. 85 % der prognostizierten Viertelstundenwerte in einem Bereich von -30 % bis +30 % bezogen auf die jeweils vorausgesagten Day Ahead Werte. 50 % der vorausgesagten Werte wichen zwischen -10 % und +10 % von den Vorhersagen ab. Lediglich 20 % der realisierten Onshore-Windkraftwerksleistungen lagen zwischen -5 % und +5 % unter bzw. über den gemachten Prognosen des Vortages. | ||||||||||||||||||||||||||||

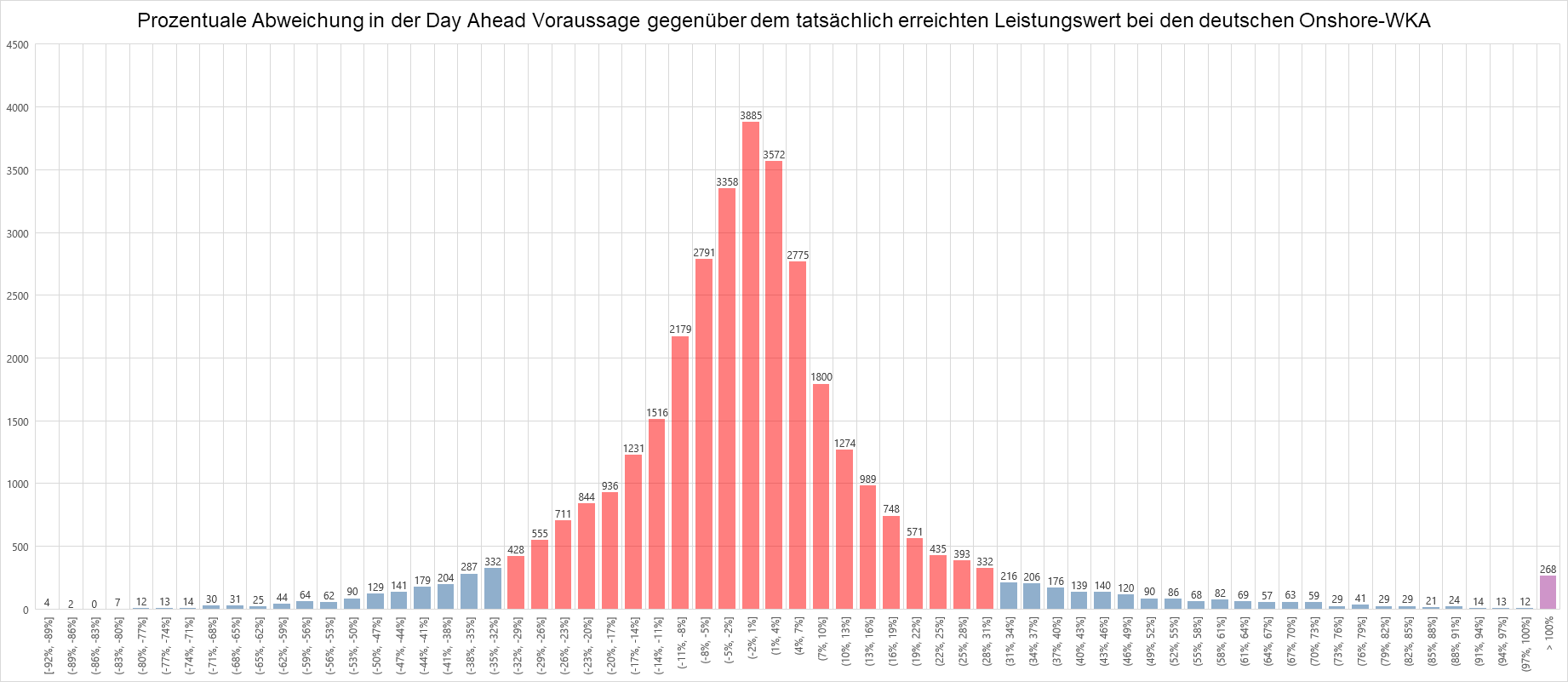

| Häufigkeitsverteilung der fehlerhaften Day Ahead Prognosen für die Onshore-Windkraftwerke im Netzgebiet des Übertragungsnetzbetreibers Amprion | ||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||

| Die täglichen Vorhersagen der Onshore-Windstromproduktion des Übertragungsnetzbetreibers Amprion lagen für ca. 90 % der prognostizierten Viertelstundenwerte in einem Bereich von -30 % bis +30 % bezogen auf die jeweils vorausgesagten Day Ahead Werte. 58 % der vorausgesagten Werte wichen zwischen -10 % und +10 % von den Vorhersagen ab. Lediglich 30 % der realisierten Onshore-Windkraftwerksleistungen lagen zwischen -5 % und +5 % unter bzw. über den gemachten Prognosen des Vortages. | ||||||||||||||||||||||||||||

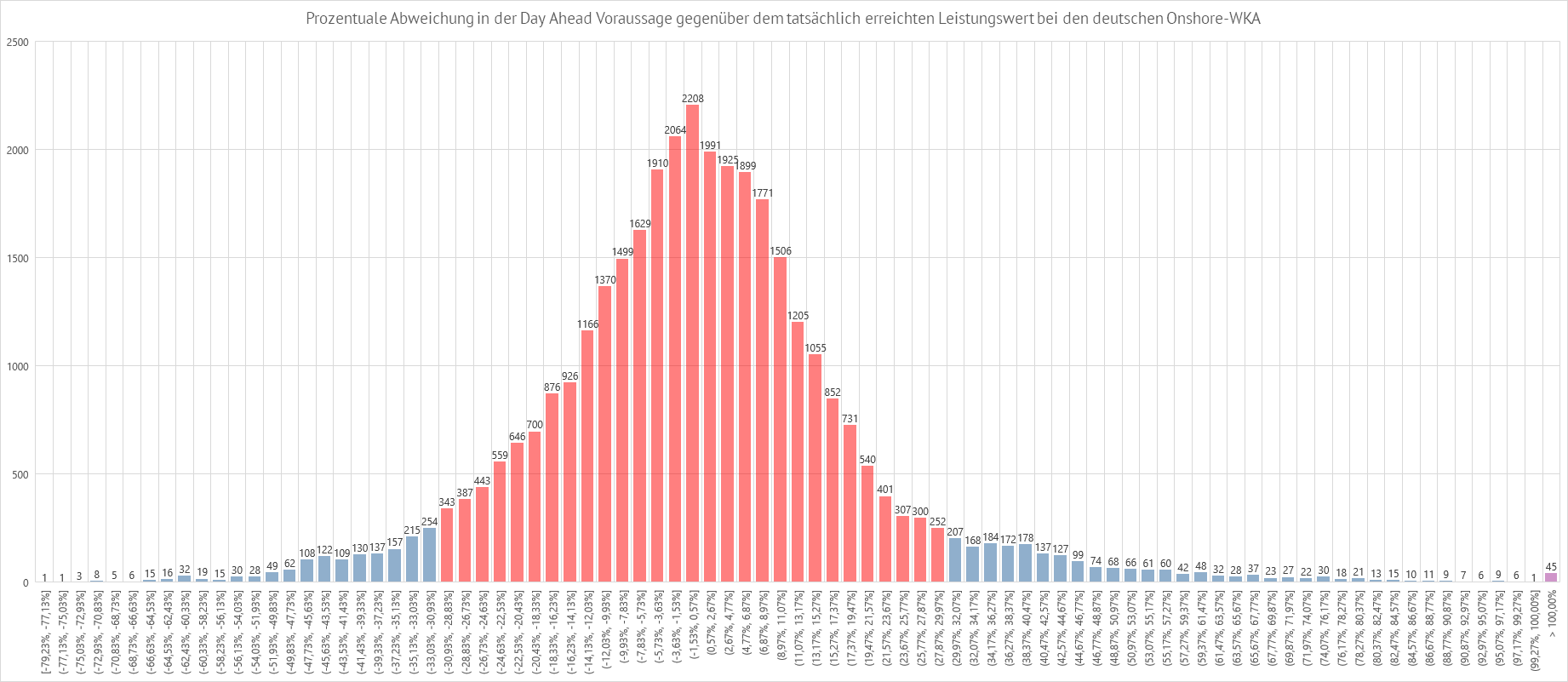

| Häufigkeitsverteilung der fehlerhaften Day Ahead Prognosen für die Onshore-Windkraftwerke im Netzgebiet des Übertragungsnetzbetreibers TennetT | ||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||

| Die täglichen Vorhersagen der Onshore-Windstromproduktion des Übertragungsnetzbetreibers Amprion lagen für ca. 70 % der prognostizierten Viertelstundenwerte in einem Bereich von -30 % bis +30 % bezogen auf die jeweils vorausgesagten Day Ahead Werte. 27 % der vorausgesagten Werte wichen zwischen -10 % und +10 % von den Vorhersagen ab. Lediglich 14 % der realisierten Onshore-Windkraftwerksleistungen lagen zwischen -5 % und +5 % unter bzw. über den gemachten Prognosen des Vortages. | ||||||||||||||||||||||||||||

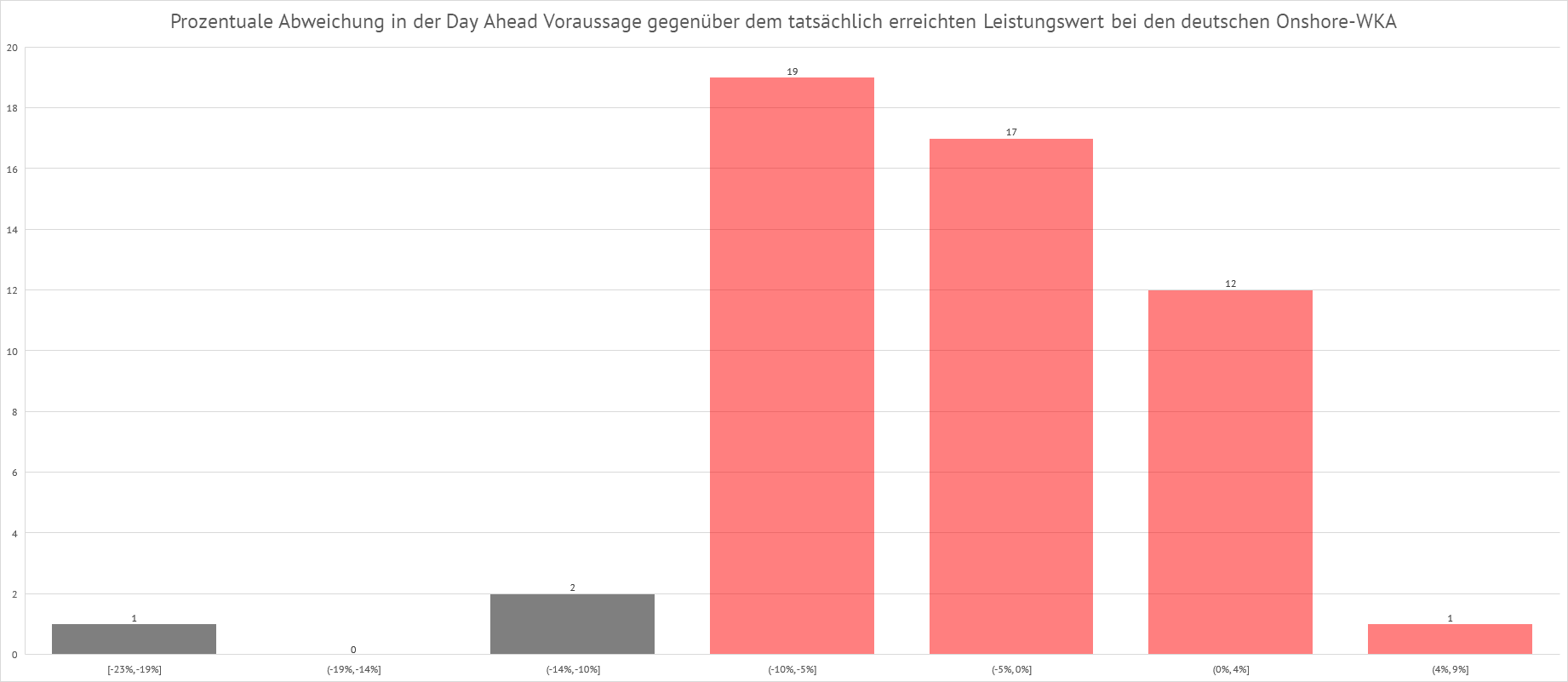

| Häufigkeitsverteilung der fehlerhaften Day Ahead Prognosen für die Onshore-Windkraftwerke im Netzgebiet des Übertragungsnetzbetreibers TransnetBW | ||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||

| Die täglichen Vorhersagen der Onshore-Windstromproduktion des Übertragungsnetzbetreibers Amprion lagen für ca. 70 % der prognostizierten Viertelstundenwerte in einem Bereich von -30 % bis +30 % bezogen auf die jeweils vorausgesagten Day Ahead Werte. 40 % der vorausgesagten Werte wichen zwischen -10 % und +10 % von den Vorhersagen ab. Lediglich 23 % der realisierten Onshore-Windkraftwerksleistungen lagen zwischen -5 % und +5 % unter bzw. über den gemachten Prognosen des Vortages. | ||||||||||||||||||||||||||||

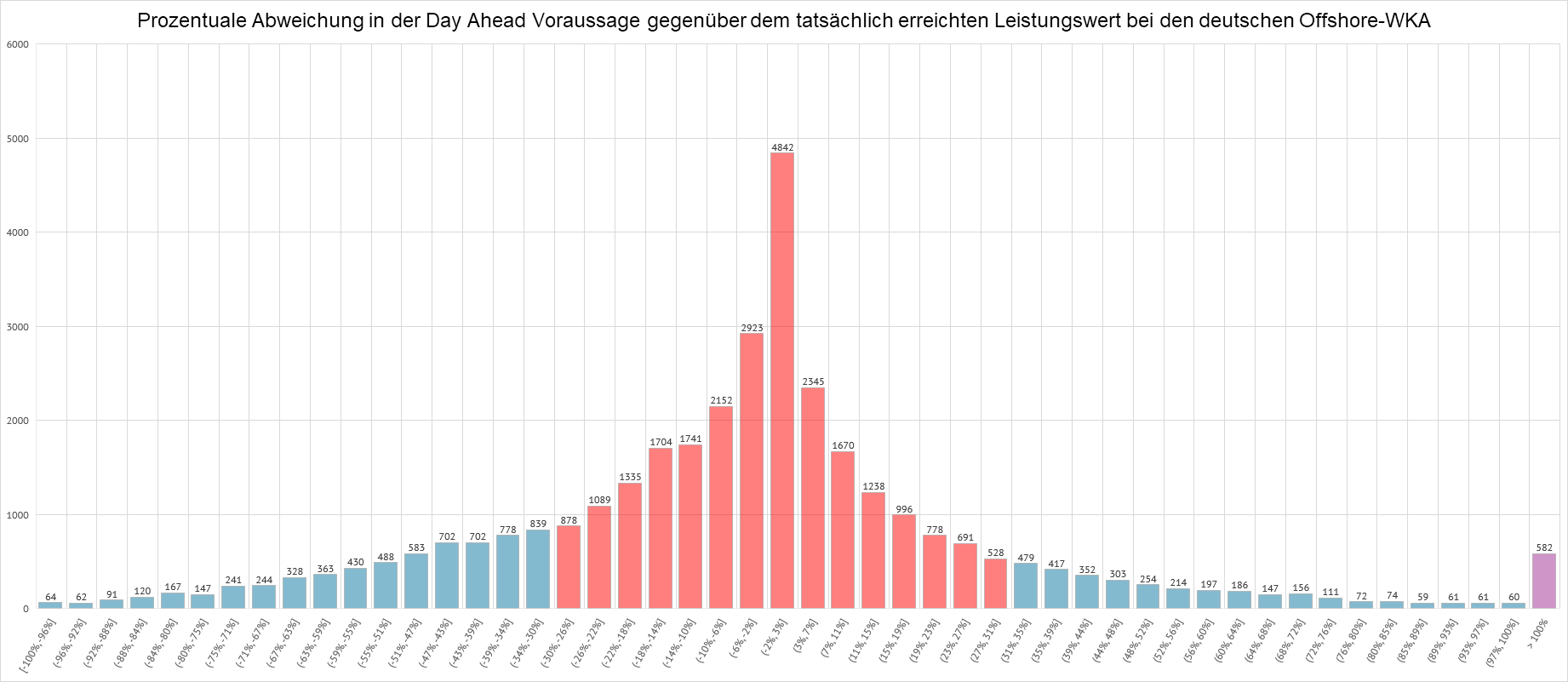

| Häufigkeitsverteilung der fehlerhaften Day Ahead Prognosen für die Offshore-Windkraftwerke im Netzgebiet des Übertragungsnetzbetreibers 50 Hertz | ||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||

| Die täglichen Vorhersagen der Onshore-Windstromproduktion des Übertragungsnetzbetreibers Amprion lagen für ca. 70 % der prognostizierten Viertelstundenwerte in einem Bereich von -30 % bis +30 % bezogen auf die jeweils vorausgesagten Day Ahead Werte. 40 % der vorausgesagten Werte wichen zwischen -10 % und +10 % von den Vorhersagen ab. Lediglich 29 % der realisierten Onshore-Windkraftwerksleistungen lagen zwischen -5 % und +5 % unter bzw. über den gemachten Prognosen des Vortages. | ||||||||||||||||||||||||||||

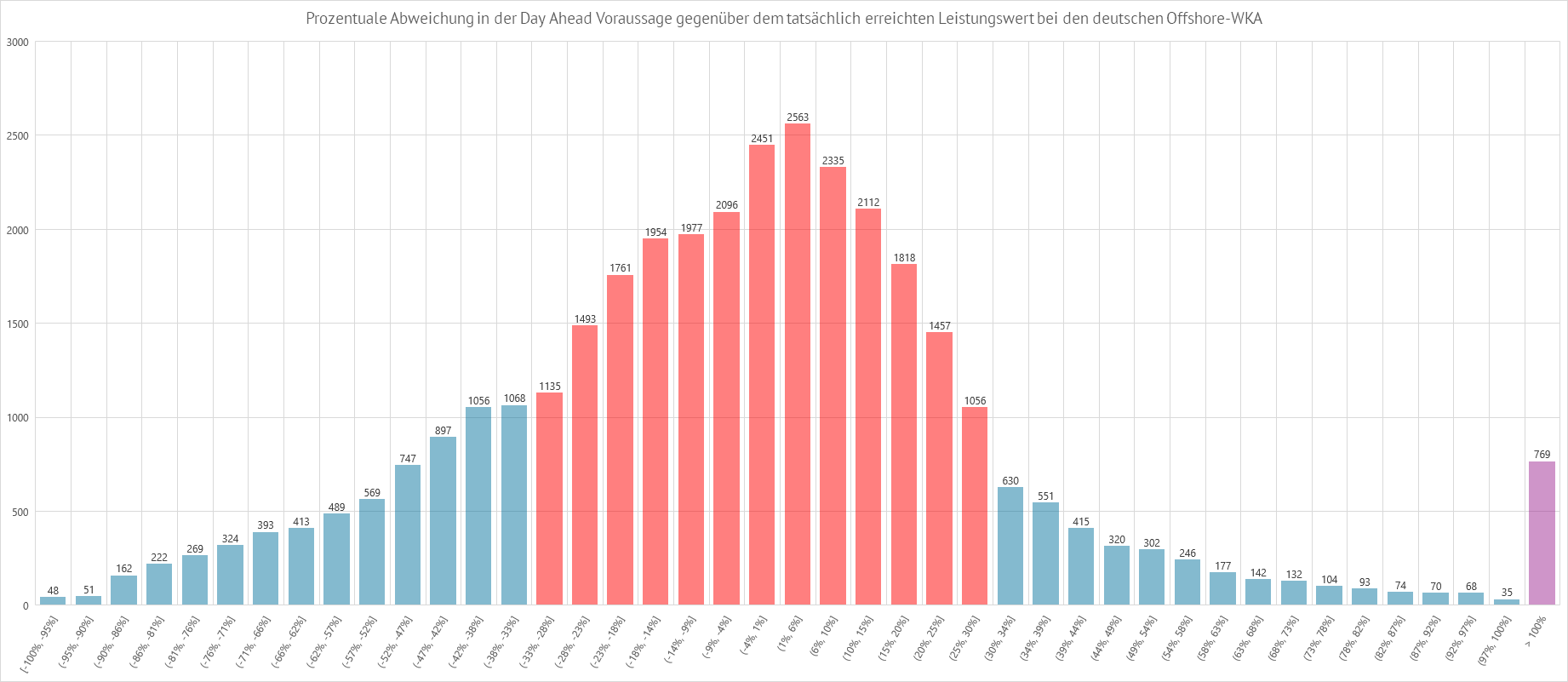

| Häufigkeitsverteilung der fehlerhaften Day Ahead Prognosen für die Offshore-Windkraftwerke im Netzgebiet des Übertragungsnetzbetreibers TenneT | ||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||

| Die täglichen Vorhersagen der Onshore-Windstromproduktion des Übertragungsnetzbetreibers Amprion lagen für ca. 70 % der prognostizierten Viertelstundenwerte in einem Bereich von -30 % bis +30 % bezogen auf die jeweils vorausgesagten Day Ahead Werte. 27 % der vorausgesagten Werte wichen zwischen -10 % und +10 % von den Vorhersagen ab. Lediglich 14 % der realisierten Onshore-Windkraftwerksleistungen lagen zwischen -5 % und +5 % unter bzw. über den gemachten Prognosen des Vortages. | ||||||||||||||||||||||||||||

| Reale Prognosefehler für die wöchentlichen Voraussagen des Stromverbrauchs in Deutschland 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||

| [Quelle: entso-e] | ||||||||||||||||||||||||||||

| Erläuterung | ||||||||||||||||||||||||||||

In den nachfolgenden Grafiken sind die Fehlerhäufigkeiten der realen Voraussagungen für den wöchentlichen Stromverbrauch dargestellt. Diese Prognosen bilden die Grundlage für entscheidende Handlungen der Anlagenbetreiber, der Übertragungsnetzbetreiber und der sonstigen Marktteilnehmer des deutschen Strommarktes. Diese Prognosen bestimmen z.B. die Ein- und Verkaufspreise an den Strombörsen (Viertelstunden- und Stundenwerte). Die Prognosen bestimmen weiterhin die Stromimport- und die Stromexportmengen und die daraus resultierenden Preise. Die Lastprognosen bestimmen auch das zeitdefinierte Hoch- und Runterfahren der steuerbaren Kraftwerke im Zusammenspiel mit der prognostizierten Verbraucherlast. Je genauer die täglichen Vorhersagen mit der dann realisierten Stromerzeugung der Wind- und Solarkraftwerke übereinstimmen, umso weniger Änderungen bedarf es z.B. im Dispatch der steuerbaren Kraftwerke. Das spart dementsprechend womöglich notwendige Redispatchkosten. |

||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||

| Die wöchentlichen Vorhersagen für den deutschen Stromverbrauch lagen für ca. 95 % der prognostizierten Viertelstundenwerte in einem Bereich von -10 % bis +10 % bezogen auf die jeweils vorausgesagten Werte. 56 % der vorausgesagten Werte wichen lediglich zwischen -5 % und +5 % von den Vorhersagen ab. | ||||||||||||||||||||||||||||

| Hinweis: Der Autor übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Angaben. Diese Seite dient lediglich der Information und ersetzt keine individuelle Rechtsberatung. Der Autor ist nicht für die Inhalte der von ihm verlinkten Seiten verantwortlich und übernimmt keine Haftung. | ||||||||||||||||||||||||||||

| Prognosen: Eigene Berechnung [GW = Gigagawatt GWh = Gigawattstunde TWh = Terawattstunde] | ||||||||||||||||||||||||||||

| Daten: Bundesnetzagentur GIE|AGSI energy-charts SMARD netztransparenz |