| Stromsituation |

| [Netzstabilität] |

| Einfluss der Erzeugerarten auf die Stabilität des deutschen Stromnetzes |

| Erläuterung |

|

Bis vor ca. 30 Jahren bestand das deutsche (und auch das europäische)

Stromnetz nur aus relativ wenigen Großkraftwerken. Diese Großkraftwerke

waren geografisch so angeordnet, dass sie in der Nähe ihres

Primärenergiestoffes (Braunkohle) oder aber auch in der Nähe zu den großen

Stromverbrauchszentren an geeigneten Standorten (Kern- und

Steinkohlekraftwerke) lagen. Ausgehend von diesen als durchlaufende Grundlastkraftwerke betriebenen Großerzeugern, wurde ein genügend engmaschiges Übertragungsnetz hin zu den Endverbrauchern geknüpft. Die großen Erzeugereinheiten und das zugehörige Übertragungs- und Verteilnetz waren so konstruiert, dass sie zu jeder Zeit die benötigte elektrische Leistung zu jedem Ort im Netz transportieren konnten. Ohne interne oder externe Störfälle war die erzeugte Strommenge dann stets genauso groß wie die verbrauchte Strommenge - das Netz war bei minimalen Kosten in einem perfekten Gleichgewicht. Dieses perfekte Gleichgewicht wurde und wird in den letzten Jahren zunehmend gestört. Insbesondere in den letzten Jahren erfolgt diese Störung mit rasanter Geschwindigkeit. Ursache dafür ist der politisch gewollte exponentielle Zubau von Erzeugeranlagen, die ihre Primärenergie aus volatilem Wind und volatiler Lichteinstrahlung beziehen. Im Gegensatz zu den oben beschriebenen großen Grundlastkraftwerken, die in der Regel rein rechnerisch ihre Nennleistung zu 80% und mehr im Jahr zur Verfügung gestellt haben, sieht das bei den fluktuierenden Stromerzeugern wie Wind- und Solarkraftwerke erschreckend anders aus. Windkraftwerke an Land produzieren rein rechnerisch im Schnitt nur in 20% des Jahres Volllaststrom und danach nichts mehr. Bei Windkraftanlagen auf See sind es im Schnitt rein rechnerisch nur ca. 30% des Jahres Volllaststrom, 70% im Jahr stehen sie dann still und produzieren nichts mehr. Bei PV-Kraftwerken sind diese Zahlen noch viel düsterer. Diese produzieren rein rechnerisch nur an 36 Tagen im Jahr Volllaststrom und danach keine einzige Kilowattstunde mehr. Insbesondere Kernkraftwerke sind für eine lange Lebens- und Betriebsdauer ausgelegt. In ihrem Betriebsleben gibt es nach dem fortschreitenden Stand der Technik immer wieder Ertüchtigungen zur Verbessserung der Effizienz und Verlängerung ihrer Betriebsdauer bei minimalen Primärenergieeinsatz. So können heutige Kernkraftwerke bis zu 100 Jahre betrieben werden. Das Gute daran für den Enverbraucher ist, dass die meisten Kernkraftwerke, trotz der hohen Baukosten, bereits nach rund 20 Jahren finanziell abgeschrieben sind. In dieser Zeit haben sie, dank ihrer hohen Volllaststundenanzahl, ihre gesamten Kosten, inklusive Rückbau und Brennstoffendlagerung, armotisiert. Dem Endkunden danken sie das mit den niedrigsten Stromgestehungskosten aller Kraftwerkstypen und der niedrigsten Sterblichkeitsrate aller konventioneller Stromerzeuger. |

|

| [Quelle: Statista] |

|

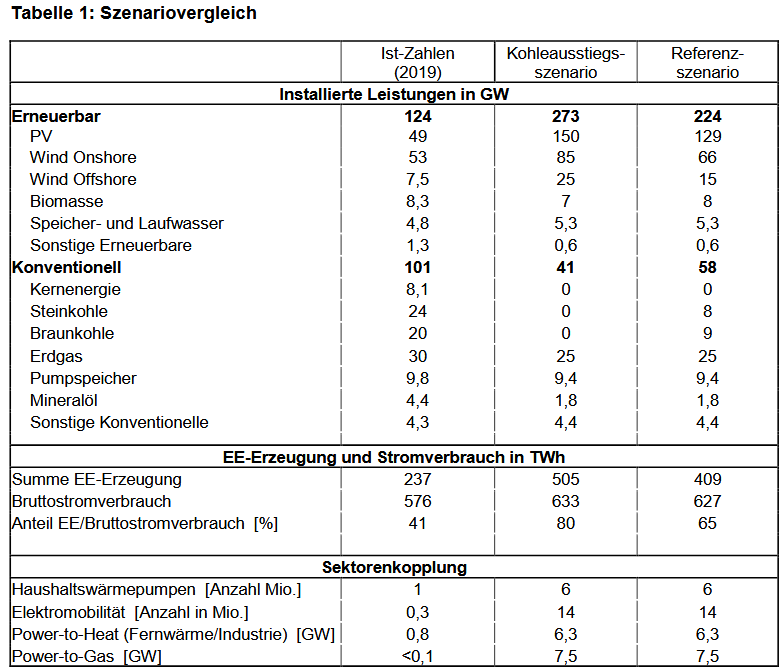

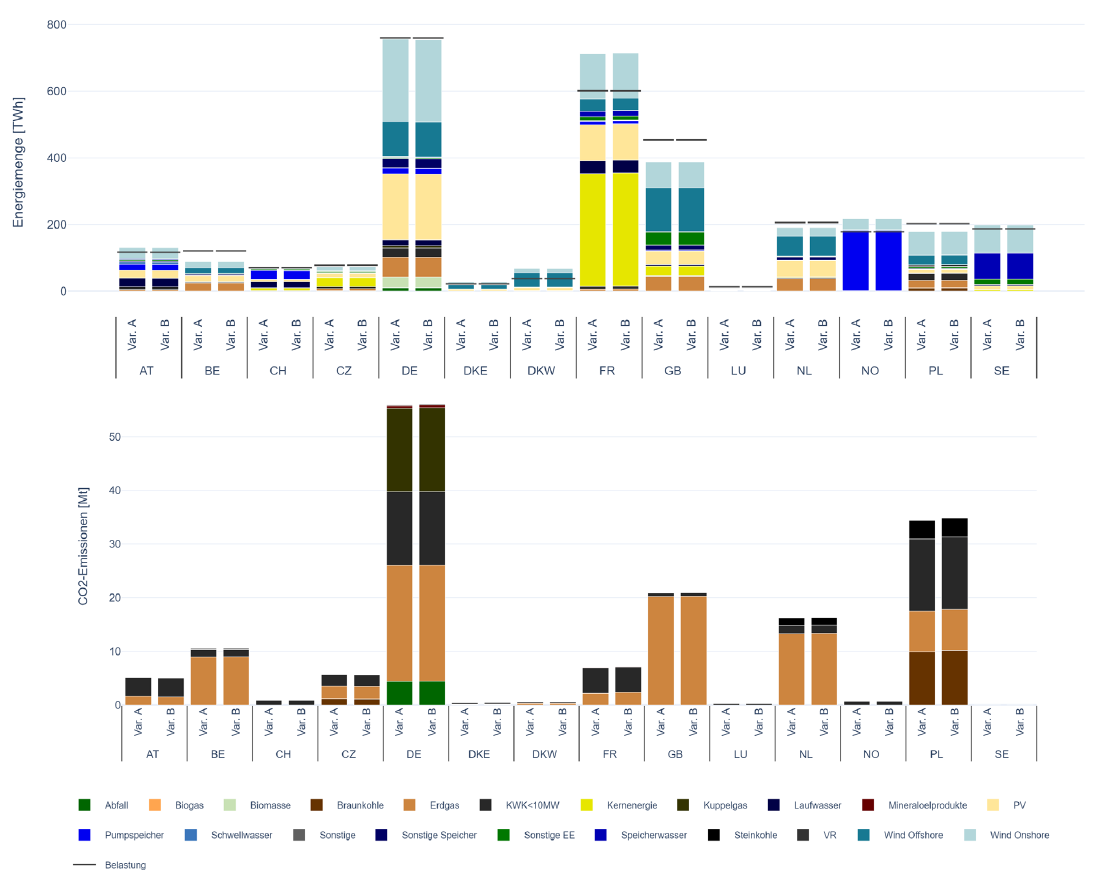

Auch die Endlagerung der

ausgebrannten Brennstäbe und sonstigen sogenannten "Atommülls" stellt kein

unüberwindbares Problem dar, wie die Endlagersituation in

Finnland beweist. Hinzu kommt bei Kernkraftwerken ihr CO2-freier

Betrieb, deshalb zählen sie in Europa zu den "grüne"

Elektroenergieerzeugern. Kohlekraftwerke hingegen sind wegen ihres hohen CO2-Ausstoßes und dem Raubbau an der Natur und der Umweltschädigung keine Option mehr als Stromlieferant der Zukunft. Sie müssen durch grundlastfähige, durchlaufende Kernkraftwerke ersetzt werden. Allerdings beschreitet Deutschland einen weltweit einzigartigen Sonderweg. Die derzeitige Bundesregierung hat den kompletten Kohleausstieg bereits bis zum Jahr 2030 im Visier und würde bis dahin alle Kohlekraftwerke vom Netz nehmen. Auch die vier Übertragungsnetzbetreiber haben diesen vorgezogenen Kohleausstieg bis zum Jahr 2030 bereits als ein mögliches Szenario untersucht: |

|

| [Quelle: Amprion] |

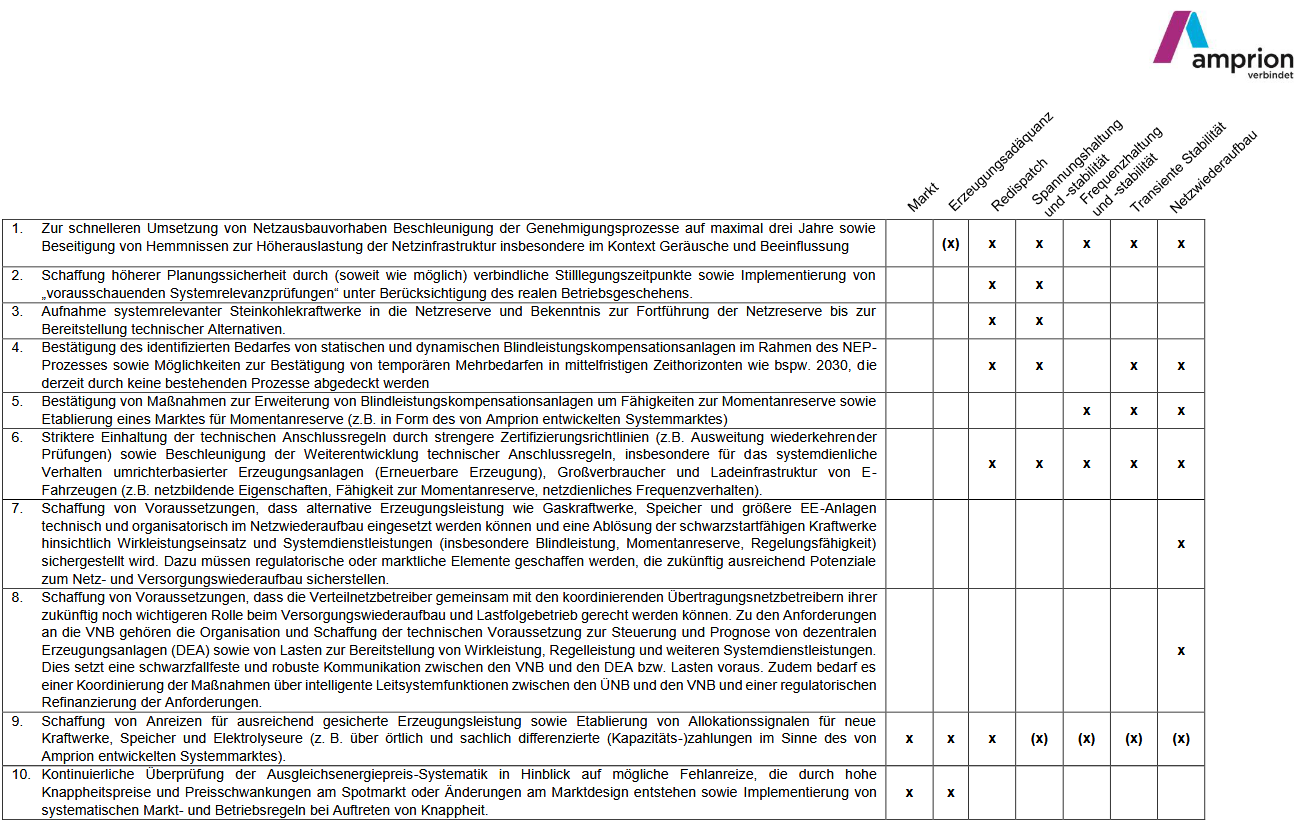

| Unter folgenden Voraussetzungen gehen die Übertragungsnetzbetreiber von einem Gelingen des Kohleausstieg zum Jahr 2030 aus: |

|

| [Quelle: Amprion] |

| Was könnte dieser Wegfall der großen Grundlastkraftwerke nun für die Netzstabilität des deutschen Stromsystems aktuell und insbesondere ab dem Jahr 2030 bedeuten? Wie wirkt sich dieser radikale Umbau eines ehemals kontinuierlich-stabilen, zentral betriebenen Stromversorgungssystems hin zu einem volatil-instabilen und dezentralen Stromversorgungssystem auf die Stromversorgung der Zukunft für jeden Einzelnen aus? Diese australische Karikatur zeigt es augenzwinkernd überspitzt, aber dennoch recht anschaulich: |

|

| [Quelle: nuclearforclimate.com] |

|

Links die Situation für die Netz- und

Kraftwerksbetreiber bei einer 100%igen

Erneuerbaren-Energien-Stromversorgung, rechts bei einem ausgewogen

gestalteten Stromversorgungssystem, bestehend aus reichlich Erneuerbaren

und ausreichenden Kernkraftwerkskapazitäten. In der Realität sieht der rechte obere Bildausschnitt dann aber möglicherweise so aus: |

|

| [Quelle: transnetBW] |

|

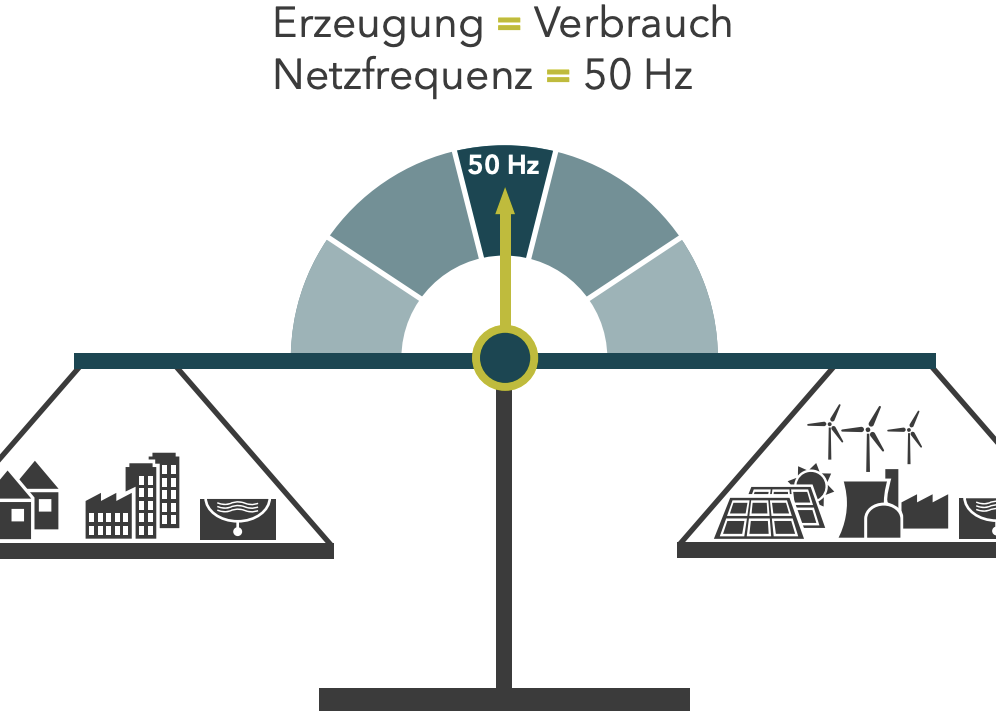

Im europäischen, und damit auch im deutschen Verbundnetz gibt es drei

Kennziffern, die die Stabilität dieses Stromnetzes charakterisieren: 1. Eine konstante Netzfrequenz von 50 Hz, die im Normalbetrieb maximal um plus/minus 20 mHz schwanken darf. 2. Eine konstante Netzspannung von 400 V / 230V im Niederspannungssystem, die im Normalbetrieb maximal um plus/minus 40 V / 23 V schwanken darf. 3. Ein hohe Kurzschlußleistung die beinhaltet, dass die Netzimpedanzen klein, die Übertragungsverluste gering und die transformierten Spannungen steif sind. |

|

| [Quelle: transnetBW] |

| Warum spielen dabei die großen rotierenden Stromerzeuger eine so wichtige

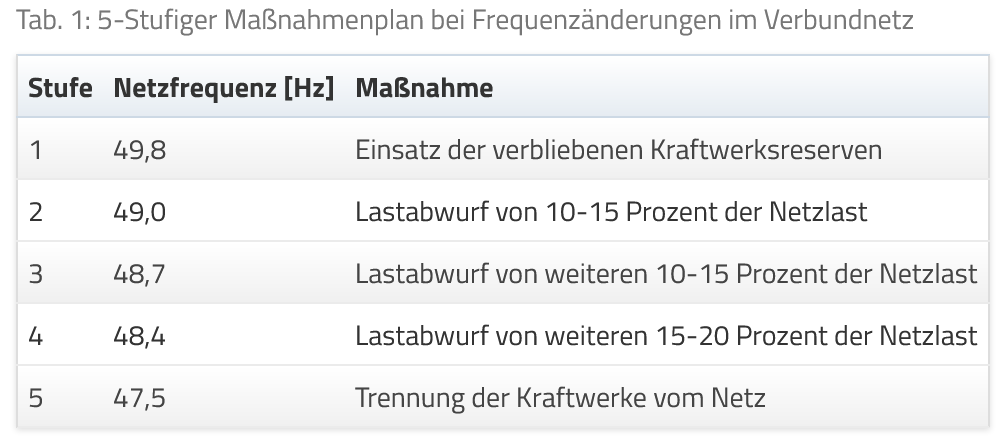

Rolle? Die Generatoren in den Großkraftwerken (im Bereich von 1000 MW) sind ausnahmslos sehr große rotierende dreiphasige Synchrongeneratoren. Diese Generatoren werden mechanisch durch rotierende Dampfturbinen angetrieben, bei denen der Dampf durch erhitztes Wasser produziert wird, welches im Fall der Kohlekraftwerke durch das Verbrennen von Kohle und im Fall der Kernkraftwerke durch die Reaktionswärme der gesteuerten Kernspaltung entsteht. Nur diese Synchrongeneratoren sind in der Lage, ein leistungsstarkes Stromsystem wie das europäische Verbundnetz aufzubauen. Denn nur sie sind aufgrund ihrer variablen, sogenannten Erregung in der Lage, die sinusförmig erzeugten Spannungen in ihrer Amplitude zu erniedrigen oder zu erhöhen und nur sie sind in der Lage, aufgrund ihrer großen rotierenden Massen und der damit verbundenen mechanischen Trägheit, die stets vorkommenden Netzfrequenzschwankungen, aufgrund ständig wechselnder Leistungsbedarfe oder Erzeugereinspeisungen volatiler Stromerzeuger, in einem sehr kleinen Toleranzband zu halten. In Europa gibt es hunderte von diesen großen rotierenden Synchrongeneratoren, die letztendlich alle auf das gemeinsame Verbundnetz einspeisen. Was sie alle auszeichnet ist, dass sie im Normalbetrieb mit exakt derselben elektrischen Drehzahl in das Netz einspeisen und sie synchron mit der erzeugten Netzfrequenz von 50 Hz elektrisch umlaufen. 50 Hz entspricht einer elektrischen Drehzahl von 50 Umdrehungen in der Sekunde oder von 3000 Umdrehungen in der Minute. In vielen Großkraftwerken rotieren diese speisenden Synchrongeneratoren entsprechend ihres Wicklungsaufbaus ebenfall mechanisch mit 3000 U/min. Andere rotieren mechanisch mit nur 1500 U/min, da sie eine andere Wicklungsanordnung besitzen. Die von ihnen produzierte dreiphasige Klemmenspannung hat aber im Normalbetrieb stets eine Drehzahl von 3000 U/min oder eben 50 Hz. Ändert sich aus irgendeinem Grund an irgendeiner Stelle im europäischen Verbundnetz die Frequenz, dann ändert sich auch verzögert die mechanische Drehzahl der in der Nähe befindlichen Synchrongeneratoren und des mechanisch verbundenen Turbinensatzes. Ist die Netzfrequenzänderung aber zu groß, kann das zu schweren Schäden in der Mechanik führen, so dass diese Kraftwerke bei Unter- oder Überschreiten der Nennfrequenz von 50 Hz außerhalb eines sicherheitstechnischen Toleranzbandes, vom Netz genommen werden müssen Warum kommt es bei den Synchrongeneratoren infolge einer Frequenzänderung in Teilen des Verbundnetzes nicht zu einer sofortigen gleichartigen Änderung der mechanischen Drehzahl dieser Generatoren? Der Name Synchronmaschine ruht daher, dass eine Synchronmaschine im stationären Betrieb stets die Drehzahl des speisenden Netzes annimmt, sofern sie eine sogenannte Polpaarzahl von p = 1 hat. Ist sie höherpolig, entspricht ihre mechanische Drehzahl der Netzfrequenz geteilt durch ihre Polpaarzahl. Besitzt die Synchronmaschine eine Polpaarzahl von p = 2 und beträgt die Netzfrequenz 50 Hz, dreht sie sich mechanisch mit 50 Hz geteilt durch 2, also mit 25 Hz oder 1500 U/min. Das gilt für den stationären Betrieb. Kommt es nun durch äußere Einwirkung zu einer plötzlichen Absenkung oder einer Erhöhung der speisenden Netzfrequenz in Teilen des Verbundnetzes, kommt es bei den in der Nähe befindlichen großen rotierenden Synchrongeneratoren nicht zu einer ebenfalls plötzlichen gleichartigen Absenkung oder Erhöhung ihrer mechanischen Drehzahl. Ursache dafür ist die sehr große Massenträgheit ihrer tonnenschweren drehenden Rotoren und der angekuppelten Gasturbinen. In diesen rotierenden Massen ist enorm viel kinetische Energie gespeichert, die jetzt dafür sorgt, dass der mechanische Drehzahlabfall oder Drehzahlanstieg aufgrund der Netzfrequenzänderung nur relativ langsam erfolgt. Dadurch, dass diese großen rotierenden Kraftwerksgeneratoren so masseträge sind, wirken sie stark dämpfend auf die plötzlichen Netzfrequenzänderungen und verhindern so für einige Sekunden eine zu schnelle Änderung der Netzfrequenz in die eine oder andere Richtung. Die im europäischen Verbundnetz rotierenden tonnenschweren Massen der Kraftwerksgeneratoren sind also essenziell notwendig, um bei Lastsprüngen in beide Richtungen die Netzfrequenz für eine genügend große Zeit, dennoch weitestgehend stabil zu halten. Matthias Ensberger beschreibt dieses Verhalten in seiner Masterarbeit auf Seite 15 so: "Im statisch ausgeglichenen Leistungszustand des Netzes muss die Erzeugung stets gleich groß sein wie der Verbrauch damit die Netzfrequenz konstant bleibt. Die Leistung wird in diesem Fall direkt von der Turbine ans Netz abgegeben, die Trägheit des Turbinen-Generatorsatzes (Schwungmasse) dient sozusagen als Zwischenspeicher. Weicht die Erzeugung vom Verbrauch ab, so wird der Überschuss bzw. das Defizit an Leistung direkt an den Schwungspeicher weitergegeben, da der Turbinenregler nicht schnell genug eingreifen kann um auf die Leistungsdifferenz zu reagieren. Durch diese Leistungszufuhr bzw. diesen Leistungsentzug der rotierenden Energie wird der Turbinen-Generator Satz dabei beschleunigt bzw. abgebremst. Da dies normalerweise synchron mit dem Netz geschieht, steigt bzw. fällt auch die Netzfrequenz. Die Energiedifferenz, welche entstanden ist, muss im Nachhinein ausgeglichen werden, um die Netzsollfrequenz von 50 Hz wieder zu erreichen." Die in den rotierenden Massen der Synchrongeneratoren gespeicherte kinetische Energie wird auch als Momentanreserve bezeichnet. Die großen Schwungmassen der Kraftwerksgeneratoren wandeln permanent und ohne jeglichen äußeren Steuerungseingriff mechanische Energie in elektrische Energie und umgekehrt um. Diese ständigen Energieumwandlungen passieren ohne jeglichen Zeitverzug und dabei wirken die großen mechanischen Schwungmassen stark dämpfend auf mechanische und elektrische Laststöße. Folgender Artikel beschreibt diese Momentanreserve anschaulich: "Die Momentanreserve ist eine sehr kurzfristig verfügbare Leistungsreserve in einem Energieübertragungssystem. Sie ergibt sich aus der Trägheit der rotierenden Schwungmassen der Synchrongeneratoren konventioneller Kraftwerke. Ein plötzlicher Erzeugungsausfall beziehungsweise eine plötzliche Zunahme der Verbraucherlast im Übertragungsnetz kann nicht unmittelbar durch Regelleistung kompensiert werden. Direkt nach Störungseintritt hat sich die Netzfrequenz noch nicht wesentlich verändert und die Primärregelung ist noch nicht aktiv. Zu diesem Zeitpunkt muss ein Leistungsdefizit durch die kinetische Energie der rotierenden Massen gedeckt werden. Dies führt zu einer Abnahme der im Synchrongenerator gespeicherten Rotationsenergie und damit zu einer Verringerung der Drehzahl. Aufgrund der frequenzstarren Kopplung aller Synchrongeneratoren fällt die Netzfrequenz somit nach kurzer Zeit ab. Jeder Synchrongenerator beteiligt sich entsprechend seiner Nennleistung an der Momentanreserve. Die Momentanreserve wird durch die Trägheit des Generators beziehungsweise dessen Anlaufzeitkonstante geprägt. Die Anlaufzeitkonstante ist eine wichtige Kenngröße. Sie beschreibt die Zeit, die ein Generator benötigt, um vom Stillstand auf Nenndrehzahl zu beschleunigen, wenn er mit Nenndrehmoment angetrieben wird. Die großen Synchrongeneratoren konventioneller Kraftwerke haben eine Anlaufzeitkonstante von ca. 10 bis 15 Sekunden. Regenerative Erzeuger, die über Umrichter ans Netz gekoppelt sind, weisen keine Anlaufzeitkonstante auf und tragen demzufolge nicht zur Momentanreserve bei." [Quelle: enArgus] Entscheidend ist der letzte Satz:"Regenerative Erzeuger, die über Umrichter ans Netz gekoppelt sind, weisen keine Anlaufzeitkonstante auf und tragen demzufolge nicht zur Momentanreserve bei." Im Umkehrschluß bedeutet das für ein Stromversorgungssystem, welches zu 100% mit Wind- und Solarkraftwerke betrieben werden soll (mit wenigen Gaskraftwerken als Backup), im Störungsfall (Erzeugerausfall, Leitungsausfall, Lastabwurf, Lastübernahme, Stromüberproduktion), dass nur wenig wirksame mechanische Momentanreserve für die Erstbekämpfung der dem Störfall nachfolgenden Frequenzänderung vorhanden ist. Ein solches Stromsystem ist von der Bundesrepublik in Planung und soll bestenfalls 2030 umgesetzt sein. Diesem Stromsystem wird dann durch das Abschalten der letzten Kohlekraftwerke ein Großteil der für die Frequenzhaltung notwendigen mechanischen Momentanreserve entzogen. Es wirken dann nur noch die mechanischen Trägheiten der am Netz laufenden Gaskraftwerke und, wenn nutzbar, die der Windkraftwerke. Um in einem solchen trägheitslosen bzw. trägheitsarmen Stromsystem dennoch ein notwendiges Maß an Momentanreserve zu generieren, kämen zum Einen auf der Seite der mechanischen Massenträgheit ausschließlich die erwähnten Gaskraftwerke und Windkraftanlagen und dort wiederum, und im Besonderen, die großen Windradanlagen mit ihren sehr großen Rotoren in Frage. Je größer und schwerer die Rotoren sind und je schneller sie sich drehen, desto mehr kinetische Energie wird in ihnen gespeichert. Ohne Wind allerdings gibt es auch keine Rotation und damit wird in den mechanischen Trägheiten der Rotoren auch keine kinetische Energie gespeichert. In diesen sehr häufigen Fällen im Jahr ist die notwendige Momentanreserve der Windräder dann Null. Das stellt eine sehr große Gefahr für die Netzstabilität dar. Denn ab gewissen Netzfrequenzwerten unterhalb der 50 Hz kommt es im europäischen Verbundnetz zu einem mehrstufigen Maßnahmeplan: |

|

| [Quelle: enArgus] |

| Die Stufen 1 bis 5 kennzeichnen einen

sogenannten kontrollierten

Brownout. Bei einem unkontrollierten Brownout kommt es zu unvorhersehbaren Stromausfällen infolge von merklichen Spannungsabsenkungen im Stromnetz. Diese Spannungsabsenkungen treten in der Regel durch einen plötzlichen, ungeplant hohen Strombedarf im Netz auf und dauern per Definition nicht länger als eine Minute. Der kontrollierte und der unkontrollierte Brownout kennzeichnet eine kurzfristige Netzinstabilität und ist oftmals ein Zeichen für fehlende Momentanreserve, mangelnde Regelleistung, schlechtes Wetter oder für technische Störungen. Der Brownout ist oftmals der Vorbote eines Blackouts. Dabei kennzeichnet ein weitflächiger Blackout den schlimmsten Störfall in einem Stromversorgungssystem mit ungeahnten Folgen für Leib und Leben von Mensch und Tier. Ein Blackout kennzeichnet den unvorhergesehenen, unbeherrschbaren und großflächigen Ausfall der gesamten Stromversorgung des betroffenen Gebietes für unbestimmte Zeit. Das betroffene Stromnetz ist unkontrolliert zusammengebrochen. Ein Blackout kann (je nach seiner flächenmäßigen Größe) für mehrere Tage, Wochen oder Monate andauern und führt mit 100%iger Sicherheit zu Tausenden von Toten. Zum Anderen findet auch der Einsatz von leerlaufenden Rotierenden Phasenschiebern immer mehr Anwendung. Rotierende Phasenschieber sind z.B. rückgebaute fossile Kraftwerksanlagen, bei denen an Stelle der antreibenden Turbine ein ausreichend dimensionierter Asynchronmotor an den verbleibenden Synchrongenerator gekuppelt wird. Dieser Asynchronmotor fährt die Synchronmaschine bis kurz unter oder genau auf die sogenannte Synchrondrehzahl des Generators, so dass dieser auf des vorhandene Netz aufsynchronisiert werden kann. Anschließend läuft der ehemalige Synchrongenerator als leerlaufender Synchronmotor am Netz und der Asynchronmotor wird elektrisch abgeschaltet. Nun kann mittels der Erregung, die von der leerlaufenden Synchronmaschine erzeugte Spannung verringert oder erhöht werden. Ist diese Spannung kleiner als die Netzspannung, nimmt die Synchronmaschine induktive Blindleistung aus dem Netz auf, ist die Maschinenspannung größer als die Netzspannung, liefert die Synchronmaschine induktiven Blindstrom in das Netz. Zum einen kann der Rotierende Phasenschieber so andere Blindleistungsverbraucher mit induktivem Blindstrom versorgen (Transformatoren, Asynchronmaschinen) und zum anderen liefert dieser Phasenschieber einen Beitrag zur Spannungshaltung. Als gewünschter Nebeneffekt hält sie auf Grund ihrer rotierenden Masse (und der zusätzlichen Masse der angekuppelten Asynchronmaschine) die Netzfrequenz im Störungsfall mit konstant, bzw. verringert zumindest den Frequenzgradienten (--> Frequenzänderungsgeschwindigkeit). Somit behält der Rückbau der fossilen Kohlekraftwerke noch einen gewissen Sinn. Auch eine elektrische Kopplung mit Batteriespeicher ist möglich. Dadurch kann die Kurzschlußstromleistung in einem Fehlerfall deutlich gesteigert werden gegenüber einem Netz ohne Synchrongeneratoren. Da die in den rotierenden Massen der großen Synchrongeneratoren gespeicherte Momentanreserve als allererste Schutzmaßnahme gegen Brown- und Blackouts greift, ist ihr Wegfall bzw. ihre Reduzierung durch Abschaltung dieser rotierenden Massen ein großes Wagnis auf dem Pfad zu einer deutschlandweiten Stromversorgung ohne konventionelle Großkraftwerke. Die Rotationsenergie der Windkraftanlagen als Momentanreserve ist unstetig und bei Windflaute nicht vorhanden. Die Solargeneratoren haben keine mechanische Massenträgheiten und fallen diesbezüglich als Momentanreserve vollständig aus. Somit bleiben für ein solch volatiles deutsches Stromsystem nur noch der Ersatz der mechanischen Netzmassenträgheit durch eine adäquate elektrische Netzmassenträgheit. Wie müßte diese elektrische Netzmassenträgheit konzipiert sein? Die Masterarbeit von Milan Lazic bietet dafür grundlegende und nachvollziehbare Lösungsansätze. In ihr erklärt der Autor die notwendigen mathematischen Zusammenhänge und führt diese mathematischen Zusammenhänge über diverse Modellsimulationen zu praktikablen Lösungen. Darstellungen aus dieser Arbeit sollen in die folgenden Ausführungen eingehen. Um die potentiell vorhandene deutsche mechanische Netzmassenträgheit abzuschätzen, benötigt man die Gesamtleistung aller in Deutschland vorhandenen rotierenden Kraftwerke. Das Umweltbundesamt gibt auf seiner Seite eine aktuelle Excelliste des deutschen Kraftwerkspark für Kraftwerke > 100 MW an. Die sich ergebende installierte Gesamtbruttowirkleistung dieser Kraftwerke beträgt dann Pbrutto = 93.058,28 MW. Nach Formel (36) in der Masterarbeit von Milan Lazic kann man nun die gesamte kinetische Energie des deutschen Kraftwerkspark berechnen: |

|

| In dieser Formel wird vereinfachend an Stelle von Sn die Bruttowirkleistung Pbrutto = 93.058,28 MW eingesetzt. Dieser konzentrierte Netz-Synchrongenerator besitzt eine sogenannte Netz-Anlaufzeitkonstante Tj. Das ist die Zeit, die die elektrisch unbelastete Turbinen-Generator-Einheit dieses zusammengefassten Netz-Synchrongenerators benötigt, um mit ihrem konstanten Nennantriebsdrehmoment aus dem Stillstand auf ihre Nenndrehzahl (z.B. 1500 U/min oder 3000 U/min) hochgefahren zu werden. Je größer (bei konstantem Nenndrehmoment) die Masse der rotierenden Teile ist, um so größer ist auch ihre Trägheit J und umso länger dauert das Hochfahren (Formel 7): |

|

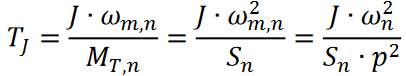

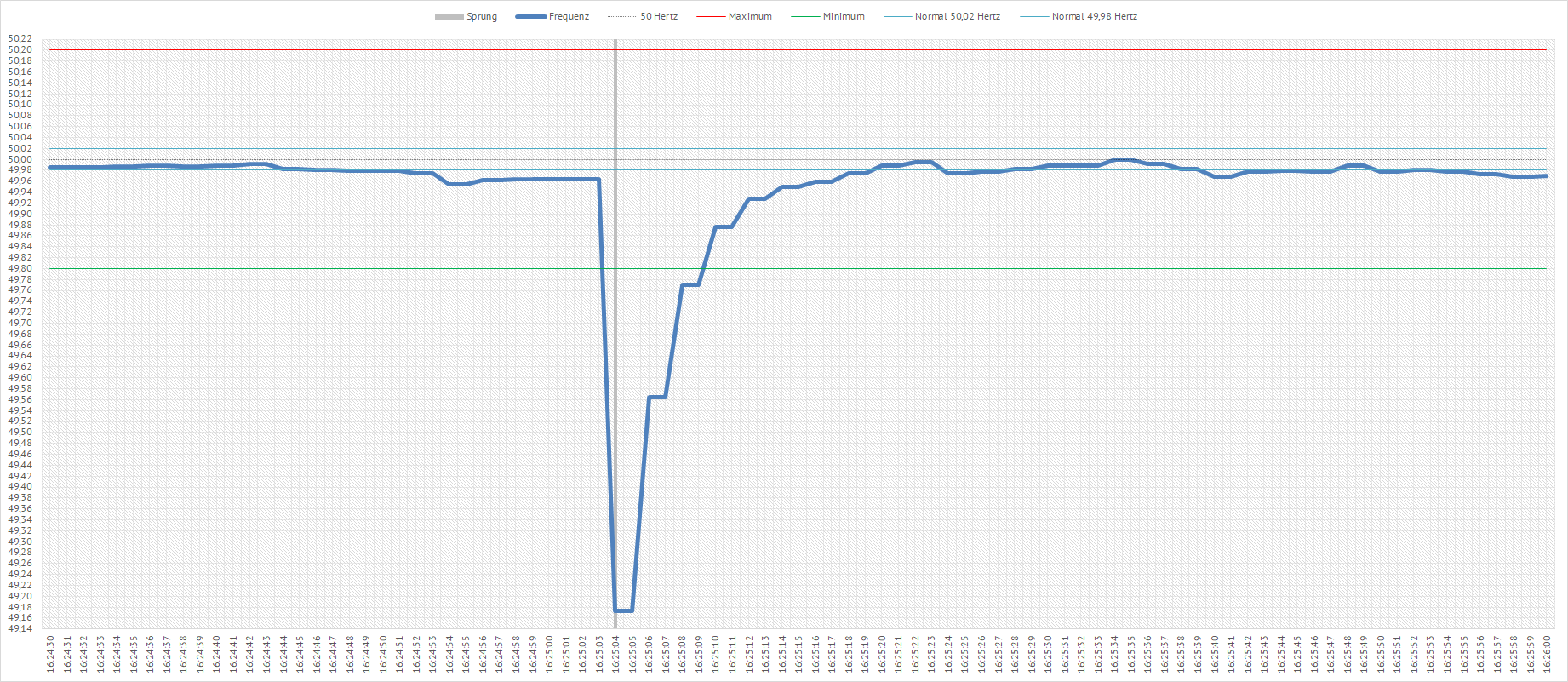

| Der Faktor p in der

obigen Gleichung ist die sogenannte

Polpaarzahl des Generators. Für den deutschen Kraftwerkspark, entsprechend der Excelliste des Umweltbundesamtes, wird eine Netz-Anlaufzeitkonstante von 8 Sekunden angenommen. Für das gesamte europäische Verbundnetz rechnet Milan Lazic mit einer Netz-Anlaufzeitkonstante von 10 Sekunden. [Die in Deutschland vom Netz gegangenen Kernkraftwerke hatten eine Gesamtleistung von Pbrutto = 27881 MW. Das entspricht 30% des heutigen deutschen Kraftwerkspark. Es ist festzuhalten, dass ein Stromübertragungsnetz umso stabiler gegen Störungen ist, umso größer seine installierte Leistung, umso größer seine Anlaufzeitkonstante und umso größer die daraus resultierende kinetische Energie Wrot ist. Somit führte allein das Abschalten aller deutschen Kernkraftwerke zu einer um 30% verringerten kinetischen Energie und somit zu einer verringerten Netzstabilität hinsichtlich der zur Verfügung stehenden Momentanreserve.] Für das deutsche Stromnetz ergibt sich bei einer Leistung von Pbrutto = 93.058,28 MW = Pbrutto = 93,05828 GW und einer aktuellen Netzfrequenz von f = 50 Hz eine in den rotierenden Generatoren gespeicherte kinetische Energie (Momentanreserve) von Wrot = 0,5 x 93.058,28 MWs x 8 s x (50 Hz / 50 Hz)² = Wrot = 372,23 GWs = 0,1 GWh = 103,4 MWh = 103398 kWh. Wodurch kann diese kinetische Energie ersetzt werden? Ab 2030 sollen alle Kohlekraftwerke vom Netz genommen werden. Es verbleiben dann nur noch ausgewählte Kohlekraftwerke in der sogenannten Regelreserve. Im nachfolgenden Diagramm ist der Verlauf der Netzfrequenz in einem Teil des europäischen Verbundnetzes am 20. Juli 2023 ab 16:24:30 dargestellt. 34 Sekunden später, also um 16:25:04, kam es zu einem negativen Frequenzsprung von 49,963 Hz auf 49,174 Hz, also einer Frequenzänderung um 789 mHz auf eine Frequenz von 49,174 Hz. Um 16:25:20, also 16 Sekunden später, trat die Netzfrequenz erstmalig wieder in das normale Toleranzband mit einer unteren Frequenz von 49,98 Hz ein. |

| [Datenquelle: netztransparenz.de] |

|

| Der Frequenzgradient (ROCOF) bei diesem Störfall betrug (49,963 Hz - 49,174) / 1 s = 0,789 Hz pro Sekunde. Dieser Frequenzgradient wurde von den zu diesem Zeitpunkt wirkenden installierten mechanischen Schwungmassen bestimmt. |

|

| In dieser

Stellungnahme geben die Übertragungsnetzbetreiber folgende Erklärung

zu dem im deutschen Verbundnetz maximal erlaubten Frequenzgradienten an: "3.1 Zulässige Frequenzgradienten im Verbundbetrieb Neben den in Abschnitt 2.2 beschriebenen Frequenzgrenzen ist der Gradient des Frequenzabfalls df/dt (auch ROCOF: Rate of Change of Frequency), der nach einem spontanen Leistungsungleichgewicht auftritt, zu beachten. Zum einen muss der Frequenzgradient begrenzt werden, damit die Funktion des Unterfrequenz-Lastabwurfs gewährleistet ist, da dessen Wirkung nach Erreichen der jeweiligen Frequenzauslösewerte um einige 100 ms verzögert ist (siehe auch Abschnitt 3.4.1). Zum anderen ist die Abschaltung von Erzeugungseinheiten in den Verteilungsnetzen zu verhindern. Diese sind häufig mit sogenannten ROCOF-Relais ausgestattet, um sich bei Überschreitung definierter Frequenzgradienten vom Netz zu trennen und damit das Inselnetz abzuschalten. Der Frequenzgradient dient als Indikator, da bei hohen Werten eine eingetretene Inselnetzbildung als sehr wahrscheinlich anzusehen ist. Typische Schwellwerte dieser ROCOF-Relais liegen zwischen 2 und 2,5 Hz/s. Eine Begrenzung des maximal zulässigen Frequenzgradienten auf etwa 2 Hz/s ist damit notwendig, um einerseits die Funktion des Unterfrequenz-Lastabwurfs zu gewährleisten und andererseits eine ungewollte Abschaltung von Erzeugung im Verteilungsnetz zu vermeiden." |

| Es sei an dieser Stelle nochmals

explizit darauf hingewiesen, dass der Frequenzgradient, also die

Frequenzänderung über der Zeit nach einem Wirkleistungsungleichgewicht im

Netz, ausschließlich durch die im Netz vorhandenen mechanischen (plus den vorhandenen und genutzten elektrischen) Massenträgheiten bestimmt

wird. Je größer die Netzmassenträgheit ist, desto kleiner ist der

Frequenzgradient und desto langsamer fällt oder steigt bei einem

Wirkleistungsungleichgewicht die Netzfrequenz. In Folge dessen hat die

unmittelbar nach dem Störfall einsetzende Primärregelung mehr Zeit, auf

die Frequenzänderung zu reagieren und kann (bei möglichem zusätzlichen

Einsatz der Sekundärregelung) die gestörte Netzfrequenz wieder auf ihren

Nennwert schieben. Bei einem Wirkleistungsdefizit (es wird mehr Wirkleistung abgefordert als momentan erzeugt wird), wird die in den mechanischen Schwungmassen gespeicherte kinetische Energie vom Turbinen-Generator-Satz abgegeben und in elektrische Wirkleistung für das Netz umgewandelt. Bei einem Wirkleistungsüberschuß (es wird weniger Wirkleistung abgefordert als momentan erzeugt wird), speichern die Turbinen-Generatoren-Sätze zusätzliche kinetische Energie in ihren mechanischen Schwungmassen und entziehen dadurch dem Netz elektrische Wirkleistung. |

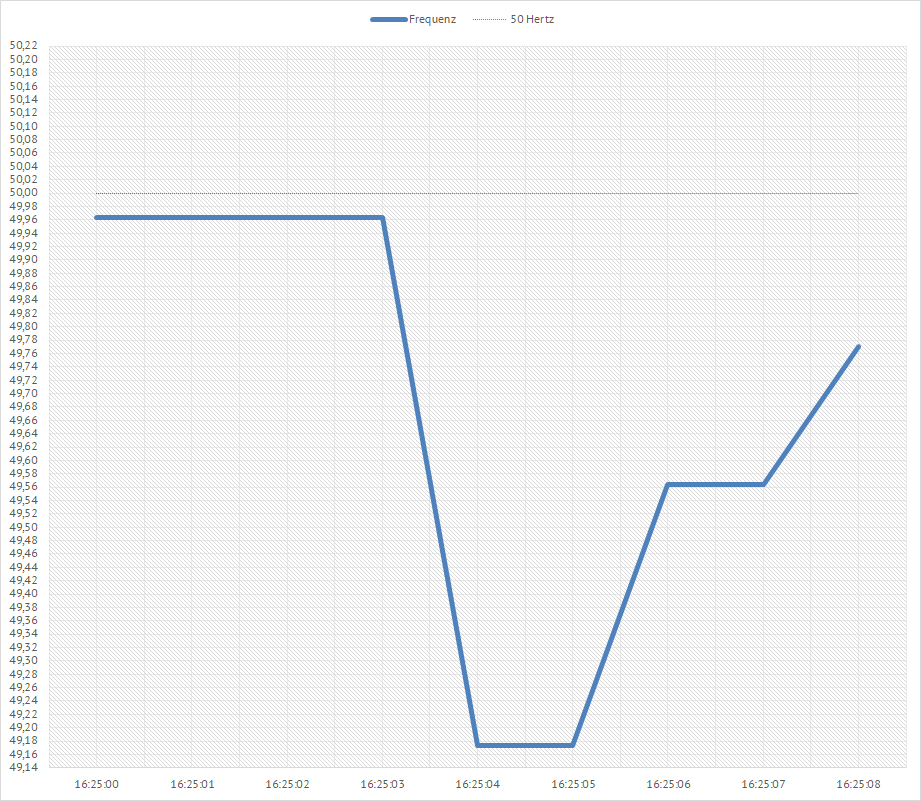

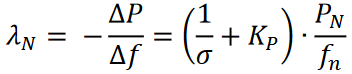

| Damit die Netzfrequenz solch heftige negative Werte annehmen konnte, mußte ein entsprechendes elektrisches Wirkleistungsdefizit im Verbundnetz vorliegen. Das heißt, es wurde in diesem Moment weitaus mehr elektrische Wirkleistung verbraucht als zu diesem Zeitpunkt im Verbundnetz zur Verfügung stand. Im vorliegenden Fall kann man dieses Leistungsdefizit annähernd über die Beziehung (Formel 23) angeben: |

|

| Dabei gibt die sogenannte

Netzleistungszahl Lambda an, wie groß das

Leistungsungleichgewicht in einem Stromnetz sein muß, damit es zu einer

quasistationären Netzfrequenzabweichung von 1 Hz kommt. Im europäischen Verbundnetz (UCTE Continental Europe) gilt die entso-e - Vorgabe, dass für eine Referenzstörung von 3 GW, die quasistätionäre Frequenzabweichung nicht höher als 200 mHz sein darf. Daraus ergibt sich ein Lambda von 15.000 MW/Hz. Das heißt, damit sich die Nennnetzfrequenz von 50 Hz um 1 Hz nach unten oder oben ändert, bedarf es einer fehlenden oder einer überschüssigen Wirkleistung von 15 GW. Im oberen Netzfrequenzverlauf wurde diese fehlende Leistung von 15 GW fast erreicht. Bei der von entso-e vorgegebenen Netzleistungszahl Lambda und einem vorliegenden Delta der Netzfrequenz von -826 mHz, betrug der kurzfristige Leistungsmangel deltaP genau 12,390 GW, was der ungefähren Nennleistung von 10 modernen Kernkraftwerken entspricht. Das dieses plötzliche Leistungsdefizit keine großen Auswirkungen auf das europäische Stromsystem hatte, ist besonders erstaunlich, lag aber sicherlich an dem zum Zeitpunkt der Störung am Netz befindlichen Generatorpark sowie der damit verbundenen Massenträgheit und der darin gespeicherten kinetischen Energie. Dadurch konnte im ersten Moment diese außergewöhnlich starke Netzstörung sicher eingefangen und durch die anschließend einsetzende Primär- und Sekundärregelleistung behoben werden. Ein Lastabwurf von 10 - 15 Prozent der Netzlast ab einer Netzfrequenz von 49 Hz war zwar nicht notwendig, stand aber unmittelbar bevor. Ein weiteres beispielhaftes Frequenzereignis zeigt die nachfolgende Grafik der privaten Webseite netzfrequenzinfodienst: |

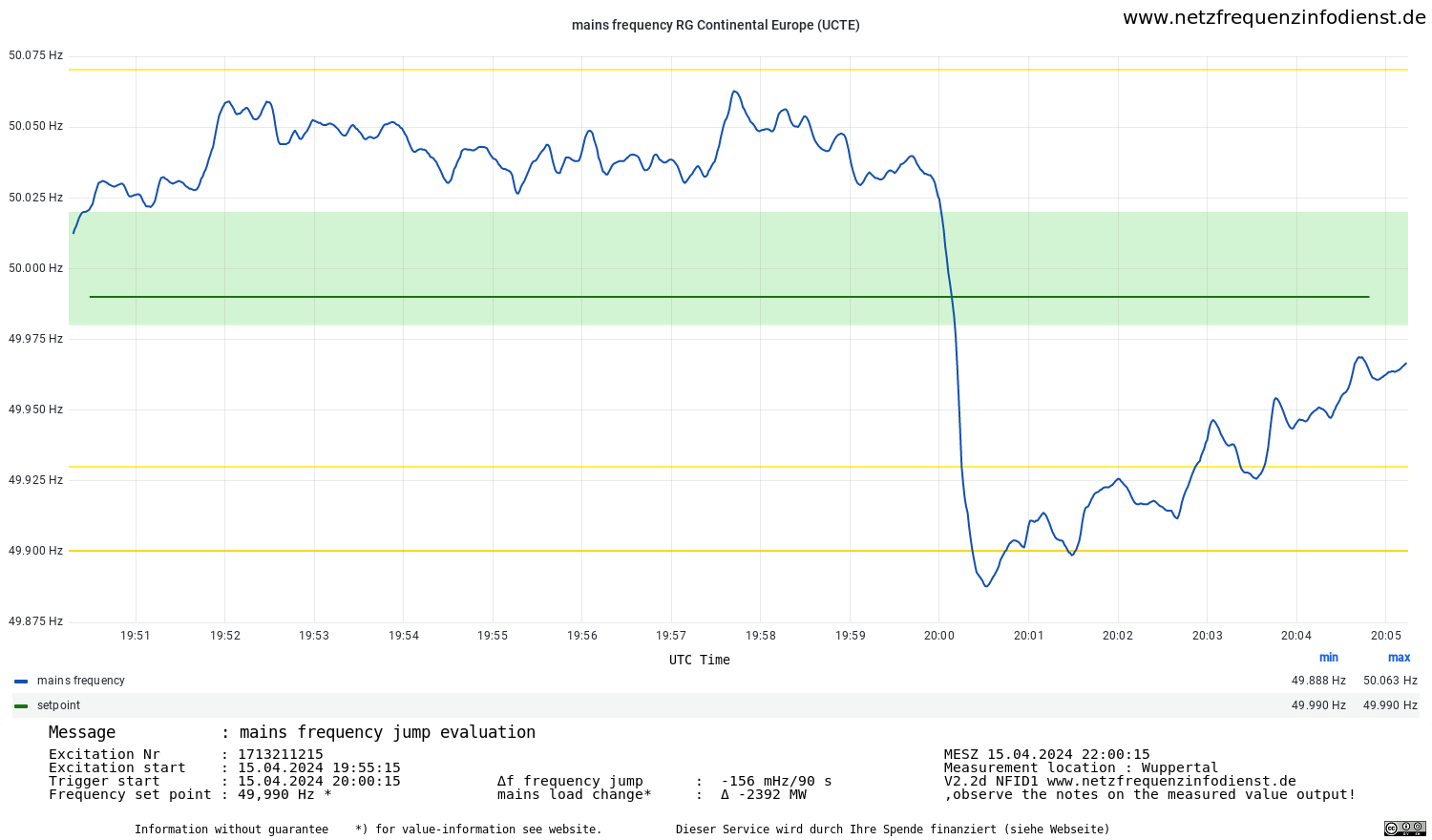

|

| Europaweite Netztrennung in der Nacht vom 04.11.2006 |

| Weitaus dramatischer als der oben betrachtete Frequenzeinbruch verlief der schwerste je aufgetretene europäische Störfall bei der geplanten Ausschiffung eines Kreuzfahrtschiffes der Meyer-Werft in Papenburg in der Nacht vom 04.11.2006. Durch menschliche Fehlhandlungen und gleichzeitige unvorhergesehene Lastflüsse kam es zu einer ungewollten und unvorgesehenen Auftrennung des europäischen Verbundnetzes in drei Teilnetze. Europa befand sich am Rande eines Blackouts. Der entsprechende Sachverhalt zu diesem schwerwiegenden Vorfall im europäischen Stromnetz ist in Auszügen hier wiedergegeben: |

| "Der Sachverhalt stellt sich für

die Bundesnetzagentur nach Auswertung der Berichte von E.ON Netz, RWE

Transportnetz Strom, Vattenfall Europe Transmission und EnBW

Transportnetze, des Zwischen- und Abschlussberichts der UCTE sowie des

Zwischen- und Abschlussberichts der ERGEG wie folgt dar: Am 18. September 2006 bat die Meyerwerft E.ON Netz, zur Überführung des Kreuzfahrtschiffes „Norwegian Pearl“ in die Nordsee am 5. November 2006 um 01:00 die 380 kV-Leitung Conneforde – Diele, welche die Ems überquert, abzuschalten. Die Abschaltung dieser Leitung ist regelmäßig bei der Überführung von Schiffen dieser Größenordnung erforderlich, weil der Abstand zwischen der Höchstspannungsleitung und den Schiffsaufbauten zu gering ist, um bei eingeschalteter Leitung eine gefahrlose Überführung des Schiffes zu ermöglichen. Seit 1995 wurde die Höchstspannungsleitung Conneforde - Diele von E.ON Netz 14 Mal zur Überführung von Schiffen abgeschaltet. Für die Überführung eines großen Schiffes der Meyerwerft wird die Ems aufgestaut, und das Schiff fährt in eine Schleuse. Dann wird die Höchstspannungsleitung abgeschaltet und von E.ON Netz die sogenannte Verfügungserlaubnis gegeben. Das ist die Bestätigung an die Meyerwerft, dass die Leitung stromlos ist. Die Meyerwerft öffnet das Schleusentor und das Schiff verlässt die Schleuse. Je nach konkretem Fall ist die Höchstspannungsleitung zwischen zwei und vier Stunden abgeschaltet. Am 27. Oktober wurde die gewünschte Abschaltung von der Betriebsplanung von E.ON Netz vorläufig genehmigt. Zuvor führte die NLS (Netzleitstelle) anhand eines Standardplandatensatzes – es handelt sich um einen Datensatz, in den adäquate, angenommene Werte für Umgebungsvariablen zur Netzberechnung einfließen – eine Analyse der Lastsituation durch. Diese gab keinen Anlass dafür, eine Verletzung des (n-1)-Kriteriums anzunehmen. Da allerdings zu diesem Zeitpunkt keine Informationen über die Einspeise- und Verbrauchsverhältnisse für den 5. November 2006 vorlagen, stand die endgültige Genehmigung, wie es nach Angaben von E.ON Netz üblich ist, unter dem Vorbehalt einer weiteren Analyse der Netzsituation unmittelbar vor der Abschaltung der Leitung. Ferner informierte E.ON Netz den niederländischen Übertragungsnetzbetreiber TenneT und RWE Transportnetz Strom über die vorläufig genehmigte Abschaltung, damit diese Netzbetreiber eine (n-1)-Rechnung durchführen konnten. Diese ergaben, dass das Netz zwar hoch belastet, aber sicher sein würde. E.ON Netz und TenneT vereinbarten, dass am 5. November 2006 von 0 bis 6 Uhr jedoch die grenzüberschreitenden Aktivitäten von E.ON Netz zu TenneT um 350 MW reduziert werden sollten. TenneT entschied sich zudem am 4. November 2006 für eine weitere Reduzierung des grenzüberschreitenden Stromtransportes für den 5. November 2006, weil eine erhöhte Windeinspeisung erwartet wurde. Diese zusätzliche Reduzierung wurde ausschließlich zwischen TenneT und RWE Transportnetz Strom vereinbart, da von E.ON Netz wegen der geplanten Abschaltung der Leitung Conneforde – Diele keine Windeinspeisung erwartet wurde. Telefonisch bat die Meyerwerft am 3. November 2006 E.ON Netz, die Abschaltung der Höchstspannungsleitung um drei Stunden auf den 4. November 2006, 22 Uhr, vorzuverlegen. E.ON Netz beurteilte daraufhin die prognostizierten Lastverhältnisse für die Abschaltung zum früheren Zeitpunkt für günstiger als im Gegensatz zum ursprünglich vorgesehenen Zeitpunkt. E.ON Netz erwartete für diesen Zeitpunkt eine höhere Last und niedrigere prognostizierte Windeinspeisung, wodurch die Transporte in Ost-West-Richtung reduziert und das Netz entlastet würde. Eine (n-1)-Berechnung ist nicht erfolgt, ebenso wenig eine Simulationsrechnung. Zu diesem Zeitpunkt erfolgte keine Information an RWE Transportnetz Strom und TenneT. Zudem enthielt auch die DACF (Day-Ahead Congestion Forecast) vom 3. November 2006 von E.ON Netz, die die Daten für den 4. November 2006, 22 Uhr und darüber hinaus enthielt, keinen Hinweis auf eine Vorverlegung der Leitungsabschaltung. Erst am 4. November 2006 zwischen 18.00 und19.00 Uhr informierte E.ON Netz RWE Transportnetz Strom und TenneT darüber, dass die Leitung Conneforde – Diele zu einem früheren Zeitpunkt abgeschaltet werden sollte. Nach Angaben von TenneT war es zu diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich, den grenzüberschreitenden Stromtransport zu reduzieren, da das den Auktions-Regeln widerspräche. Die Tagesauktion findet vor Börsenschluss statt, so dass es am Abend des 4. November 2006 die auktionierte Tageskapazität keinesfalls mehr reduziert werden konnte. TenneT, E.ON Netz und RWE Transportnetz Strom einigten sich jedoch am 4. November 2006 gegen 19 Uhr darauf, die Abzweigposition am Trafo Meeden zu ändern, um den Lastfluss zwischen E.ON Netz und TenneT durch Entlastung der Leitung Diele – Meeden zu verringern. Die entsprechende Schalthandlung führte TenneT um 19:33 Uhr durch. Am 4. November 2006 befanden sich im deutschen Übertragungsnetz wegen Wartungs- und Reparaturarbeiten einige Netzelemente außer Betrieb. U.a. war im Zuständigkeitsbereich von E.ON Netz die Verteilstation Borken nicht im üblichen Ein-Sammelschienen-Modus, sondern im Zwei-Sammelschienen-Modus geschaltet. Dadurch waren Lastflüsse von Ost nach West in diesem Bereich nicht möglich. Die Frequenz betrug im Gebiet der UCTE zwischen 21:30 Uhr und 22:09 Uhr nach Angaben des UCTE-Abschlussberichts nahezu 50 Hz. Um 21:29 Uhr führte die NLS von E.ON Netz mit den Daten des aktuellen Netzzustandes eine Simulationsrechnung - diese Berechnung berücksichtigt für das eigene Netz den genauen Zustand und die Netze benachbarter Netzbetreiber als Modellnetze und gibt Aufschluss über Lastflüsse im eigenen Netz - für die geplante Abschaltung der Höchstspannungsleitung durch. Konkret wurde eine Lastflussrechnung durchgeführt, in die die Leitung Conneforde – Diele als bereits abgeschaltet eingegangen ist. Dabei wurden vom Leitsystem keine Grenzwertverletzungen signalisiert. Eine (n-1)-Berechnung erfolgte nicht. Gegen 21:30 Uhr bestätigten RWE Transportnetz Strom und TenneT E.ON Netz, dass die Stromflüsse zwischen Deutschland und den Niederlanden zwar hoch, das Netz von TenneT und RWE Transportnetz Strom jedoch sicher seien, so dass sie E.ON Netz die Zustimmung für die geplante Leitungsabschaltung gaben. Zuvor hatte RWE Transportnetz Strom eine Lastflussanalyse sowie eine (n1-)-Berechnung durchgeführt. Um 21:38 Uhr schaltete die NLS von E.ON Netz die Höchstspannungsleitung zwischen Diele und Conneforde, welche die Ems überquert, ab. Die Lastflüsse von Ost nach West verteilten sich daraufhin auf andere, weiter südlich gelegene Leitungen. Um 21:39 Uhr erhielt die NLS von E.ON Netz mehrere Warnmeldungen der Leitungen Elsen - Twistetal und Elsen - Bechterdissen. Eine Warnmeldung besteht bei E.ON Netz aus einem optischen und akustischen Signal und ist nach Angaben von E.ON Netz eine der Eingangsgrößen für die Bewertung einer konkreten Situation durch das Personal der NLS. Die konkrete Warnmeldung wies auf das Erreichen von Stromgrenzwerten hin. In der NLS war nach Angaben von E.ON Netz bekannt, dass gemäß einer internen Regelung von E.ON Netz eine temporäre Überlastung der Betriebsmittel um 25 Prozent erlaubt sei, so dass kein unmittelbarer Handlungsbedarf gesehen wurde. Um 21:41 Uhr rief die NLS von E.ON Netz bei der NLS von RWE Transportnetz Strom an, um sich zu erkundigen, ob noch alles in Ordnung sei. Das bejahte RWE – die (n-1)-Sicherheit im eigenen Netz war gegeben -, verwies aber auch auf den Sicherheitsgrenzwert von 1800 A für die Leitung Landesbergen – Wehrendorf. Bei dieser Leitung handelt es sich um eine Kuppelleitung zwischen E.ON Netz (Landesbergen) und RWE (Wehrendorf). Ferner wies die NLS von RWE Transportnetz Strom auf den Schutzgrenzwert von 1990 A im Umspannwerk Wehrendorf hin. Zu diesem Zeitpunkt betrug die Belastung der Leitung Landesbergen – Wehrendorf ungefähr 1780 A. Um 21:42 Uhr erteilte die NLS von E.ON Netz die sogenannte Verfügungserlaubnis für das Schiff. Um 21:46 Uhr und 21:52 Uhr erfolgten Telefonate zwischen der NLS von E.ON Netz und Vattenfall Europe Transmission. Um 21:50 Uhr besprachen sich die NLS von E.ON Netz und RWE Transportnetz Strom. In den Telefonaten wurde die Situation als angespannt beurteilt. Ab 22:05 Uhr kam es nach Angaben von E.ON Netz und RWE Transportnetz Strom zu einer Änderung im Lastfluss, was zu einem Anstieg der Auslastung der 380 kV-Leitung zwischen Landesbergen und Wehrendorf um 100 MW (entspricht ungefähr 160 A) führte. Die Ursache für die Lastflussänderung war nicht klar. Der Strom stieg auf der Leitung Landesbergen – Wehrendorf innerhalb von zwei bis drei Minuten auf ca. 1900 A an und überstieg damit den Sicherheitsgrenzwert von RWE Transportnetz Strom für diese Leitung, der bei knapp 1800 A lag. Um 22:07 Uhr war der Sicherheitsgrenzwert überschritten, was die NLS von RWE Transportnetz Strom daraufhin der NLS von E.ON Netz telefonisch mitteilte. Das Personal der NLS von E.ON Netz überlegte daraufhin, wie die Situation entschärft werden könnte und entschied sich, die Sammelschienen im Umspannwerk Landesbergen zu kuppeln. Hierdurch sollte der Lastfluss auf der Leitung Landesbergen – Wehrendorf reduziert werden, nach Einschätzung der NLS von E.ON Netz um Rund 50 MW (entspricht 80 A). Es erfolgten weder Lastflussberechnungen noch eine (n-1)-Rechnung. Die Kupplung wurde ohne weitere Rücksprache mit RWE Transportnetz Strom um 22:10:11 Uhr eingelegt. Zwei Sekunden später, um 22:10:13 Uhr, schaltete die automatische Schutzeinrichtung die Leitung Landesbergen – Wehrendorf ab. Die Folge waren Lastverschiebungen, die um 22:10:15 Uhr zu einer Abschaltung der 220 kV-Leitung Bielefeld/ Ost – Gütersloh führten. Um 22:10:19 Uhr schaltete sich die 380 kV-Leitung Bechterdissen – Elsen aus. Im Anschluss kam es innerhalb kürzester Zeit zur Abschaltung von weiteren Leitungen von Nord nach Süd quer durch Deutschland, Österreich, Kroatien, Ungarn und weitere Länder. Als Folge des Ausfalls einzelner Leitungen zerfiel das europäische Stromnetz in drei Teilnetze. Das nord-östliche Gebiet war durch eine Überfrequenz gekennzeichnet und umfasste von den deutschen Übertragungsnetzbetreibern das Gebiet von Vattenfall Europe Transmission sowie einen Teil des Netzes von E.ON. Im westlichen Gebiet, dem der andere Teil des Netzes von E.ON sowie die Gebiete von EnBW Transportnetze und RWE Transportnetz Strom angehörten, sowie im süd-östlichen Bereich herrschten Unterfrequenzen. Im nord-östlichen Bereich bestand ein Erzeugungsüberschuss, so dass die Frequenz von 50 auf etwa 51,4 Hz anstieg und sich dann bei etwa 50,4 Hz einpendelte. Um dem Erzeugungsüberschuss entgegen zu wirken, fuhren die Netzbetreiber in diesem Gebiet kurzfristig Erzeugungsleistungen zurück oder nahmen sie gänzlich vom Netz. Zudem wurden Pumpen in Pumpspeicherwerken aktiviert. Im westlichen Bereich sank die Frequenz auf 49,0 Hz, im süd-östlichen auf rund 49,7 Hz. In diesen Bereichen wurden kontrolliert Verbraucher vom Netz genommen, Pumpleistungen in Wasserkraftwerken vom Netz genommen und zusätzlich Erzeugungseinheiten aktiviert. Um sich einen Überblick über die Lage zu verschaffen, nahmen einige Netzbetreiber nach 22:10 Uhr untereinander Kontakt auf. Auf diese Weise erfuhren sie, dass im gesamten Verbundnetz eine Störung bestand, die die Auftrennung des Netzes in drei Subsysteme zur Folge gehabt hat. Ab 22:34 Uhr wurde versucht, das nordöstliche und westliche Subsystem wieder zu synchronisieren. Die ersten Schaltungen verliefen jedoch erfolglos, da die Frequenzunterschiede noch zu hoch waren. Um 22:47 Uhr gelang es, das nordöstliche und westliche Subsystem wieder zu synchronisieren. Ebenfalls um 22:47 Uhr erfolgte nach und nach erfolgreich die Zuschaltung von in Deutschland ausgefallenen Leitungen. Bereits zuvor war versucht worden, Leitungen wieder zuzuschalten, doch stellte sich dabei vereinzelt heraus, dass die Leitungen noch nicht belastbar waren und somit wieder auslösten, also erneut stromlos wurden. Um 23:57 Uhr waren die europäischen Teilnetze wieder vollkommen miteinander verbunden. Ungefähr zu diesem Zeitpunkt waren auch die Verbraucher – europaweit waren nach Angaben der UCTE mehr als 15 Millionen Menschen zeitweise stromlos – wieder versorgt." |

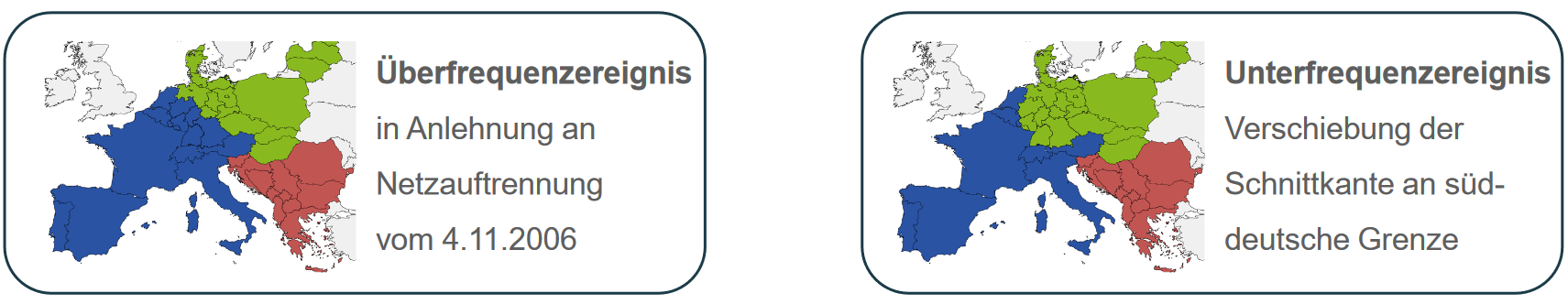

| Diesen gravierenden Störfall nahmen

die vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber in ihrer Langfristanalyse zum Kohleausstieg als Grundlage für ihre Analyse der

Frequenzstabilität in Deutschland. Dabei betrachten sie europaweite Gebiete mit Über- und Unterfrequenz in Folge eines Netzungleichgewichtes durch entweder zu viel oder zu wenig Stromerzeugung. |

|

| [Quelle: Langfristanalyse S. 29] |

| Kommt es durch Schutzgeräte zu

automatischen oder durch menschliches Unvermögen zu unerlaubten manuellen

Schalthandlungen im europäischen Verbundnetz, kann dies zu

Teilnetzbildungen (grün, blau, rot)

führen. In den nordöstlichen (grünen)

Gebieten Europas können nach einer Netzauftrennung, durch die angenommene

hohe vorhandene Windeinspeisung, Leistungsüberschüsse von bis zu +34 GW auftreten. Dank der

Teilnetzbildung ohne Verbindung zu den anderen sich bildenden europäischen

Teilnetzen, ist kein Export dieser Leistungsüberschüsse in die anderen

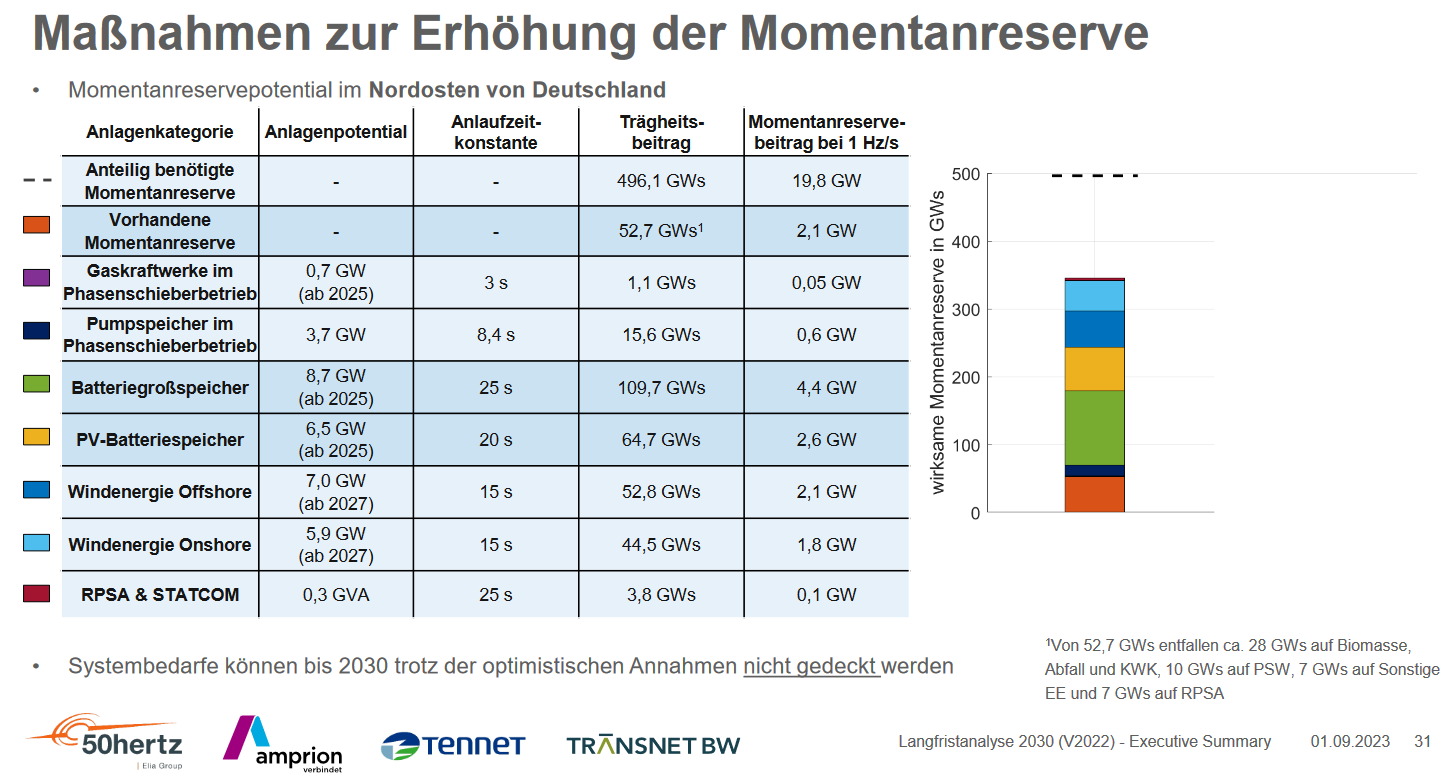

Teilnetze mehr möglich. In Folge dessen entstehen im nordöstlichen (grünen) Teilnetz Frequenzgradienten von bis zu +5,5 Hz/s. Es kommt zu einem sogenannten Überfrequenzereignis. Laut den ÜNB sind nur maximale Frequenzänderungen von +2 Hz/s erlaubt. Um diese bis zu +34 GW auftretenden Leistungsüberschüsse im Nordosten des Verbundnetzes ab dem Jahr 2030 zu beherrschen, müssen instantan andere vorhandene Erzeugerkapazitäten wie Gaskraftwerke in ihrer abgegebenen Wirkleistung heruntergefahren und/oder in den Phasenschieberbetrieb gesteuert werden, und/oder Pumpspeicherkraftwerke in den motorischen Betrieb und/oder in den Phasenschieberbetrieb überführt werden, und/oder Batteriegroßspeicher und/oder PV-Batteriespeicher aufgeladen werden, und/oder die Windenergieanlagen abgeregelt werden, und/oder große Lasten wie Großelektrolyseure an das Netz geschaltet werden. Und das alles innerhalb kürzester Zeit. Zum sofortigen augenblicklichen physikalischen Erstauffangen der Überfrequenz von +5,5 Hz im Nordosten Europas mittels vorhandener Netzträgheiten, bedarf es laut den Übertragungsnetzbetreibern eines deutschen nordöstlichen Anteils an der notwendigen Momentanreserve von 496,1 GWs. Dieser erforderliche deutsche Momentanreserveanteil ist aber bis 2030 von Seiten Deutschlands auf keinen Fall vorhanden. Es wird von den ÜNB in ihren Simulationsmodellen lediglich mit einer "virtuellen" innerdeutschen oder ausländischen lastnahen Momentanreserve gerechnet, um dadurch eine zusätzliche Belastung der beteiligten Netzelemente zu vermeiden (siehe S. 31 der Langfristanalyse). Es kommt zu einer Unterdeckung von 496,1 GWs minus 344,9 GWs = 151,2 GWs an erforderlicher Momentanreserve. Das entspricht (bei einer angenommenen Netzanlaufzeitkonstante von Tj = 8 s) der Momentanreserve von 17 rotierenden Turbinen-Generatorensätze des Rostocker Steinkohlekraftwerkes mit einer jeweiligen elektrischen Bruttoleistung von 553 MW. |

|

| [Quelle: Langfristanalyse S. 31] |

| Somit

kann, aus heutiger Sicht der vier Übertragungsnetzbetreiber, ein Überfrequenzereignis ab dem Jahr 2030 nicht sicher beherrscht

werden. Es fehlen 151,2 GWs an negativer Momentanreserve. Damit

ist die Gefahr eines großflächigen, länger andauernden Stromausfalls

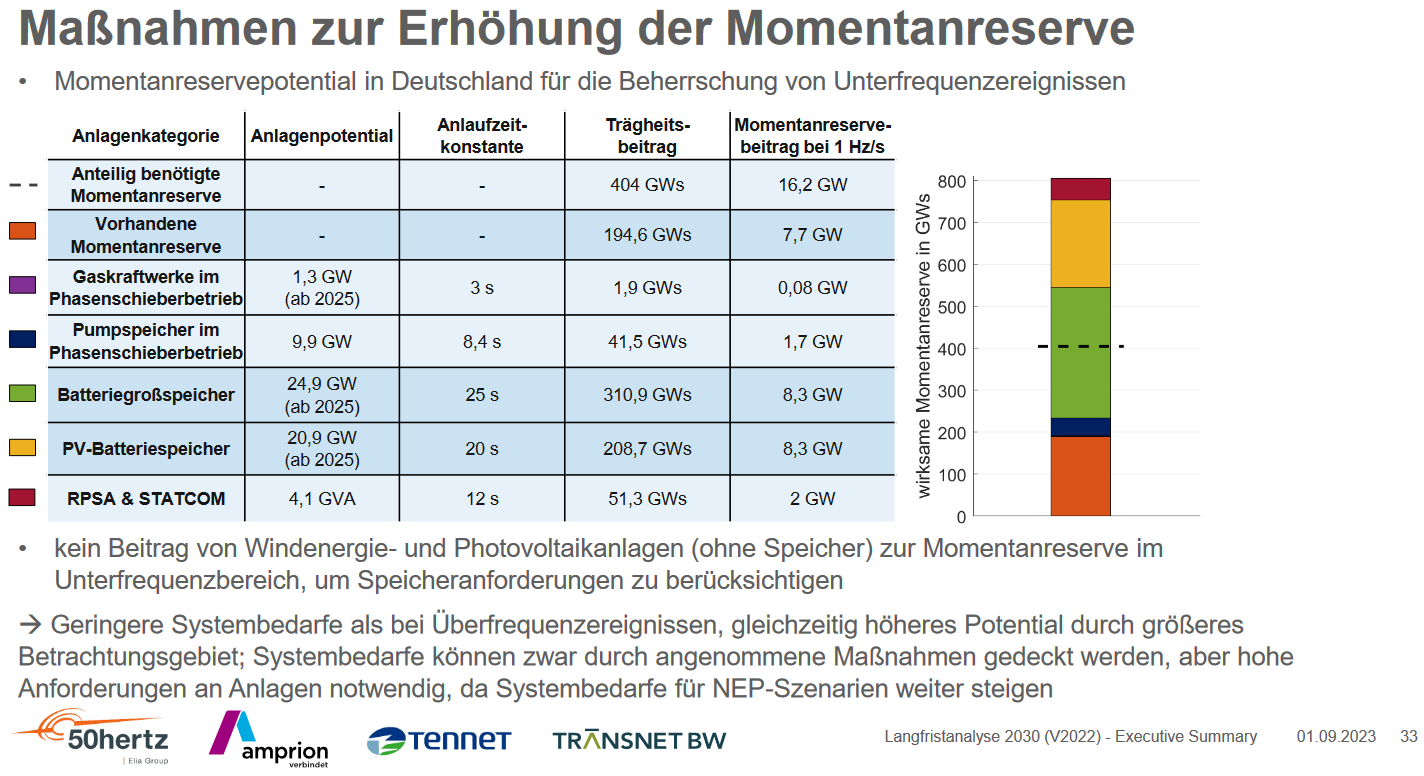

gegeben. Bemerkung: Wie die in der obigen Tabelle der ÜNB angegebenen Zahlen zustande kommen und wie sie zueinander in Beziehung stehen, ist dem Autor unklar. Bei einem Netzungleichgewicht, wo in einem Netzgebiet ein Mangel an Erzeugerleistung herrscht, kommt es zu einem sogenannten Unterfrequenzereignis. Laut den Modellen der Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) verschiebt sich die Schnittkante des betroffenen (grünen) Gebietes an die süddeutsche Grenze, sodass ganz Deutschland im betroffenen nordöstlichen Teilnetz von Europa liegt. In diesem (grünen) Teilnetz gehen die ÜNB von einem entstehenden Leistungsmangel von bis zu -22 GW aus (siehe S. 32 der Langfristprognose). Es entstehen voraussichtlich Frequenzgradienten von bis zu -2 Hz/s. Auf S. 33 ihrer Langfristprognose geben die ÜNB folgendes Szenario an: |

|

| [Quelle: Langfristanalyse S. 33] |

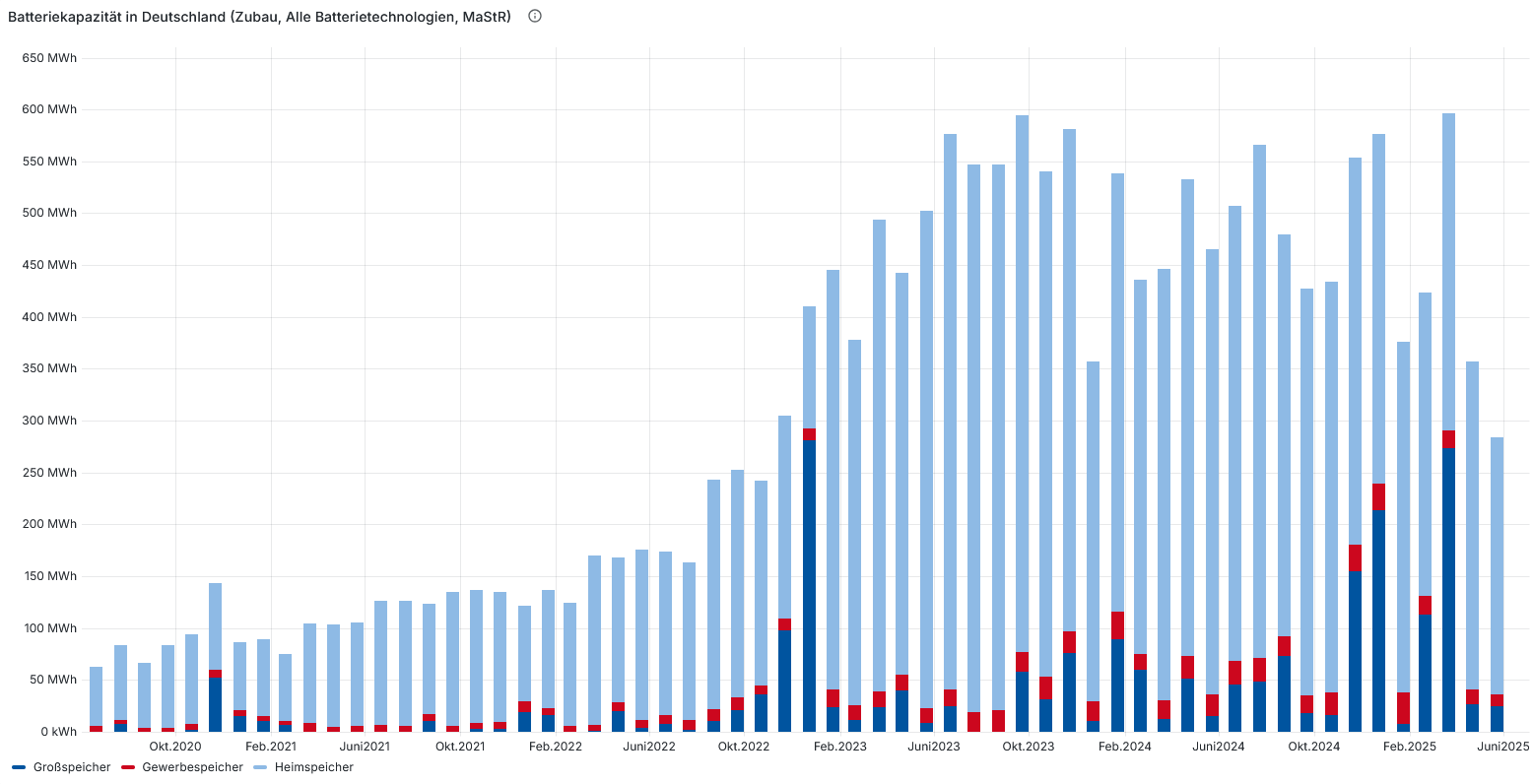

Die für die Aufrechterhaltung der

Netzfrequenz von 50 Hz bei einem Leistungsdefizit nach einer Netztrennung

benötigte Momentanreserve beträgt 404 GWs. Optimistischerweise gehen die

ÜNB für diesen Fall davon aus, dass genügend Momentanreserve vor allem aus Batteriegroßspeichern und PV-Batteriespeichern (zur privaten

Eigenversorgung) zur Verfügung stehen. Mithin ist ab 2025 die notwendige Momentanreserve weder im Nord-Osten noch im Süd-Westen Deutschlands gesichert! |

|

| [Quelle: battery-charts.de Figgener et al., The development of battery storage systems in Germany: A market review (status 2023), 2023] |

| Somit kann ab dem Jahr 2030 (nach Abschalten aller Kohlekraftwerke), nach einer durch eine schwere Netzstörung verursachten innereuropäischen Netztrennung, nicht davon ausgegangen werden, dass bei einem Leistungsdefizit von bis zu -22 GW im entstandenen deutschen Teilnetz, die resultierende Frequenzänderung von bis zu -2 Hz/s, durch die dann real vorhandene Momentanreserve eingefangen werden kann. Damit ist die Gefahr eines großflächigen, länger andauernden Stromausfalls gegeben. |

| Bemerkung: Wie die in der obigen Tabelle der ÜNB angegebenen Zahlen zustande kommen und wie sie zueinander in Beziehung stehen, ist dem Autor unklar. |

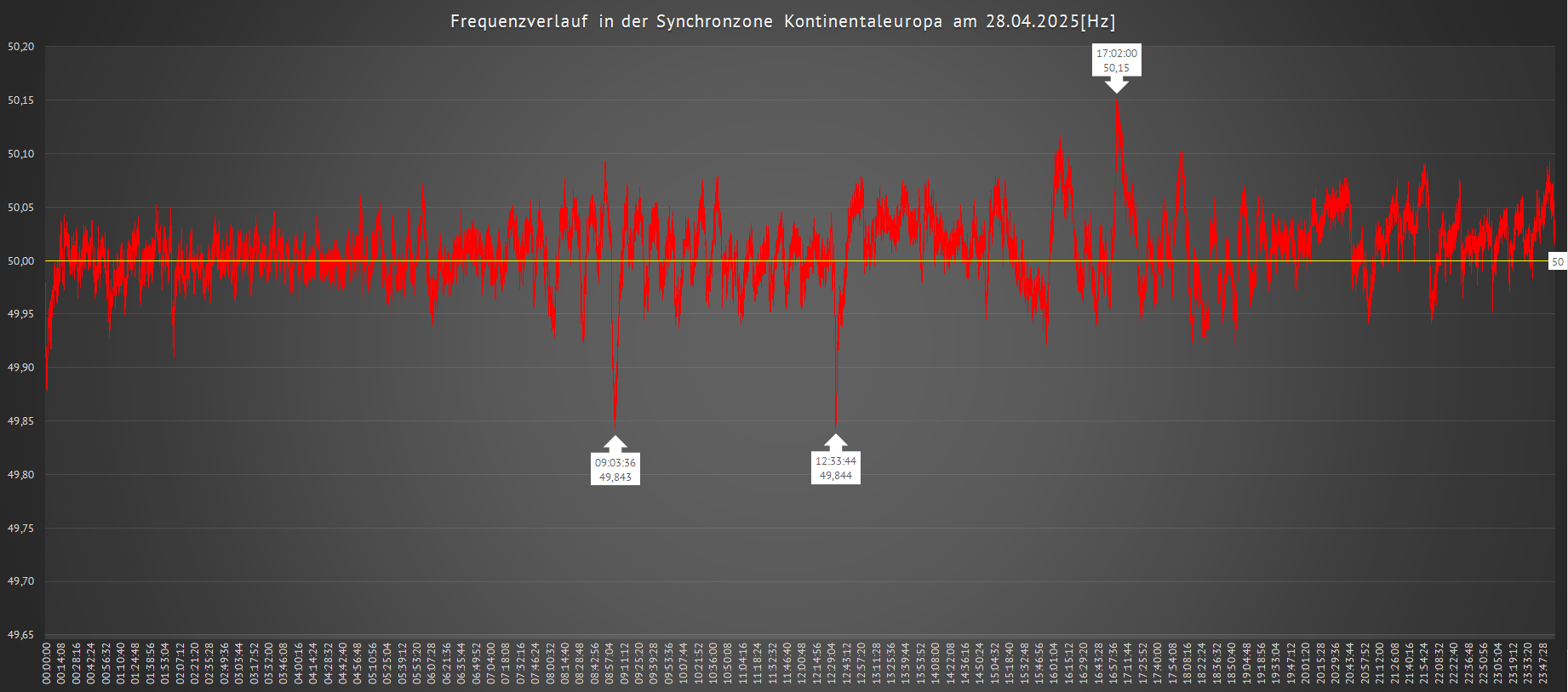

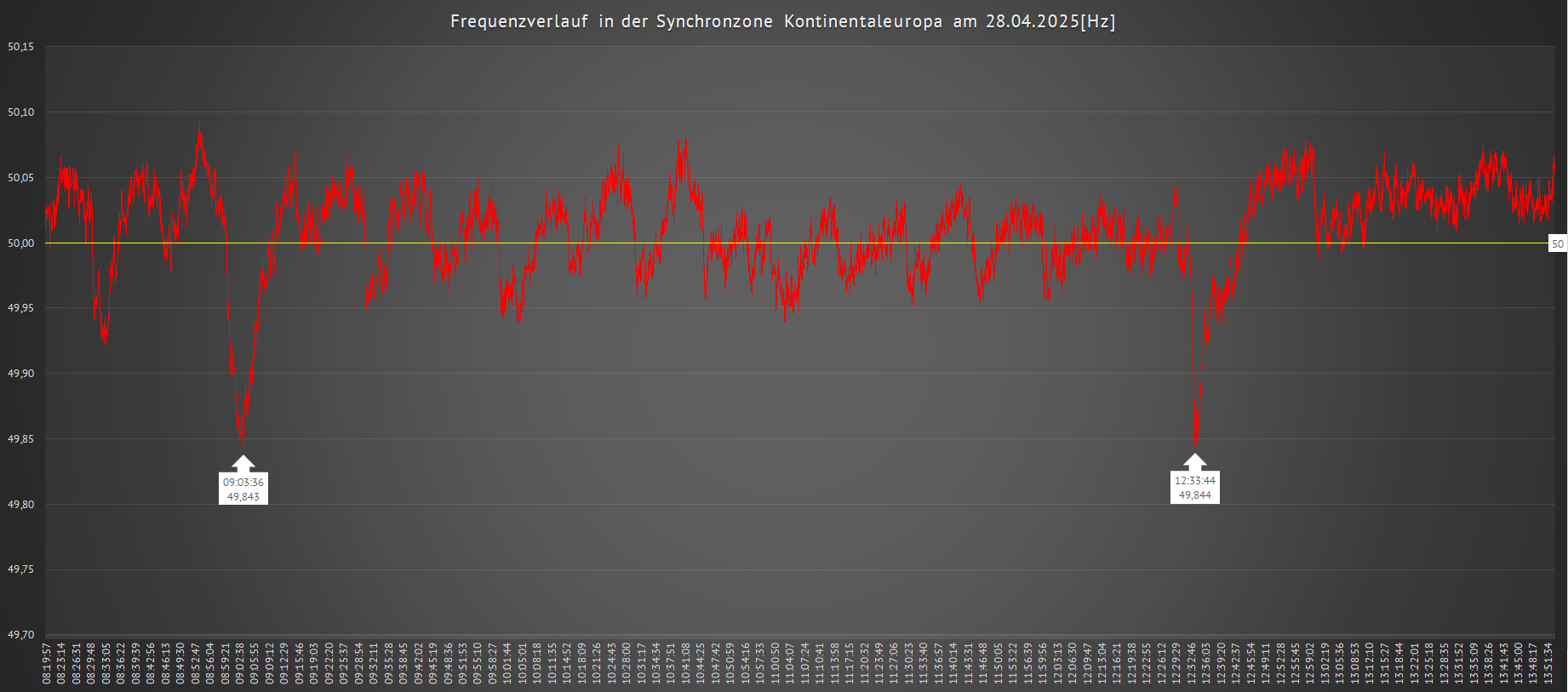

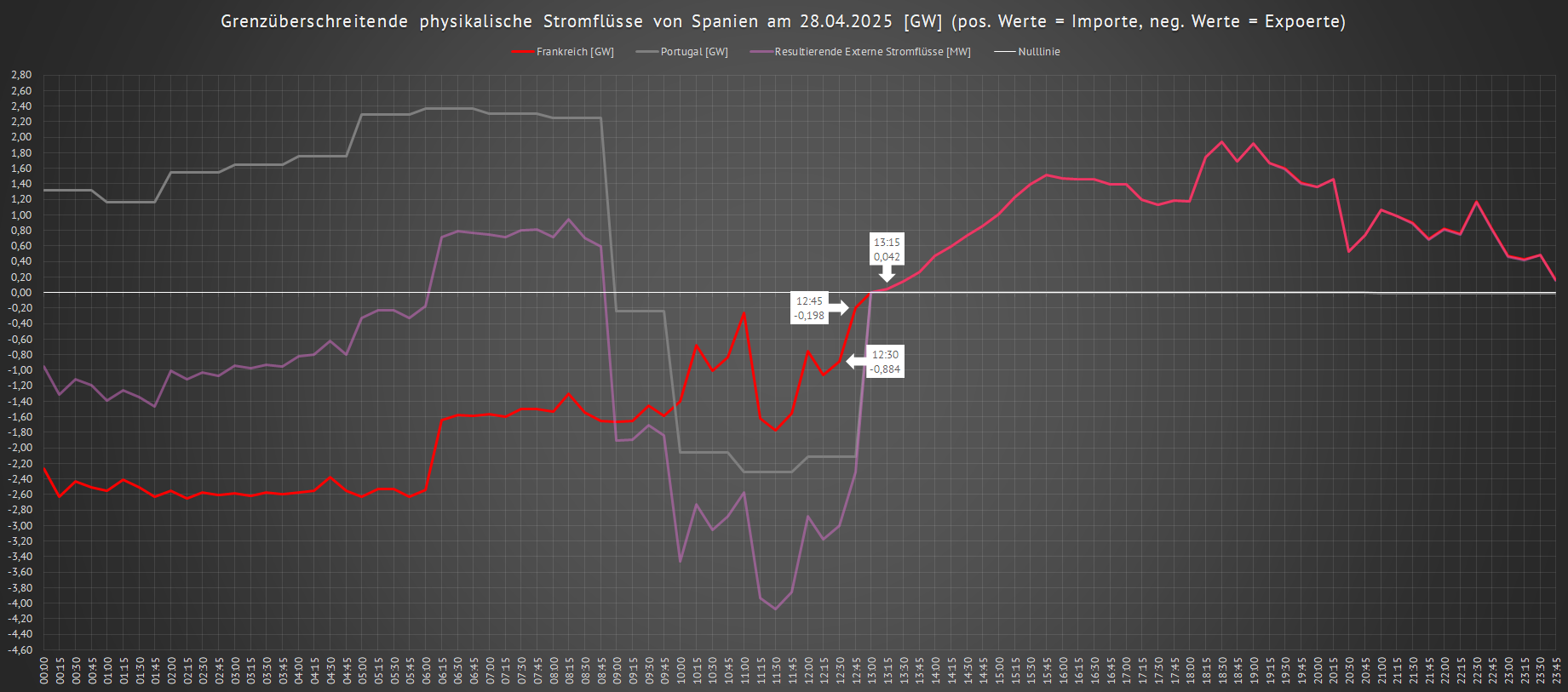

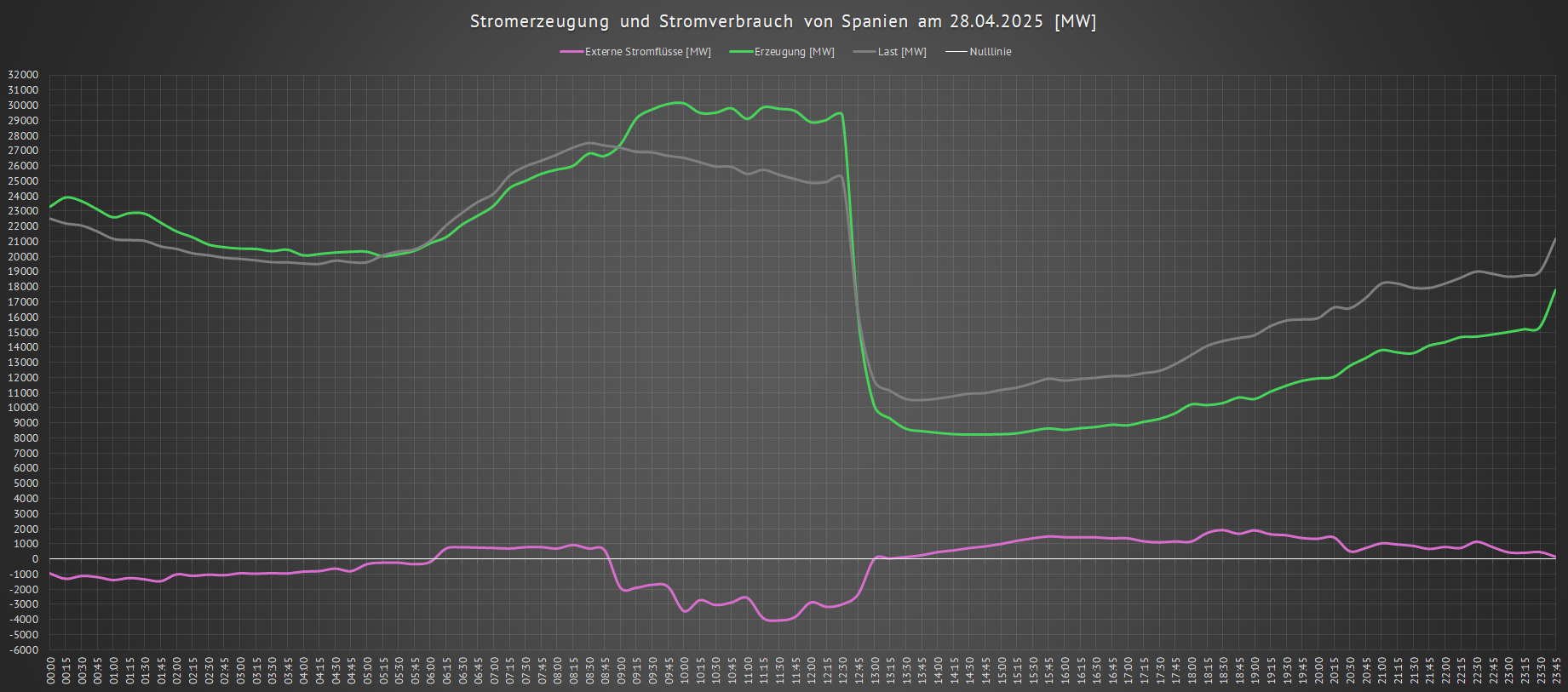

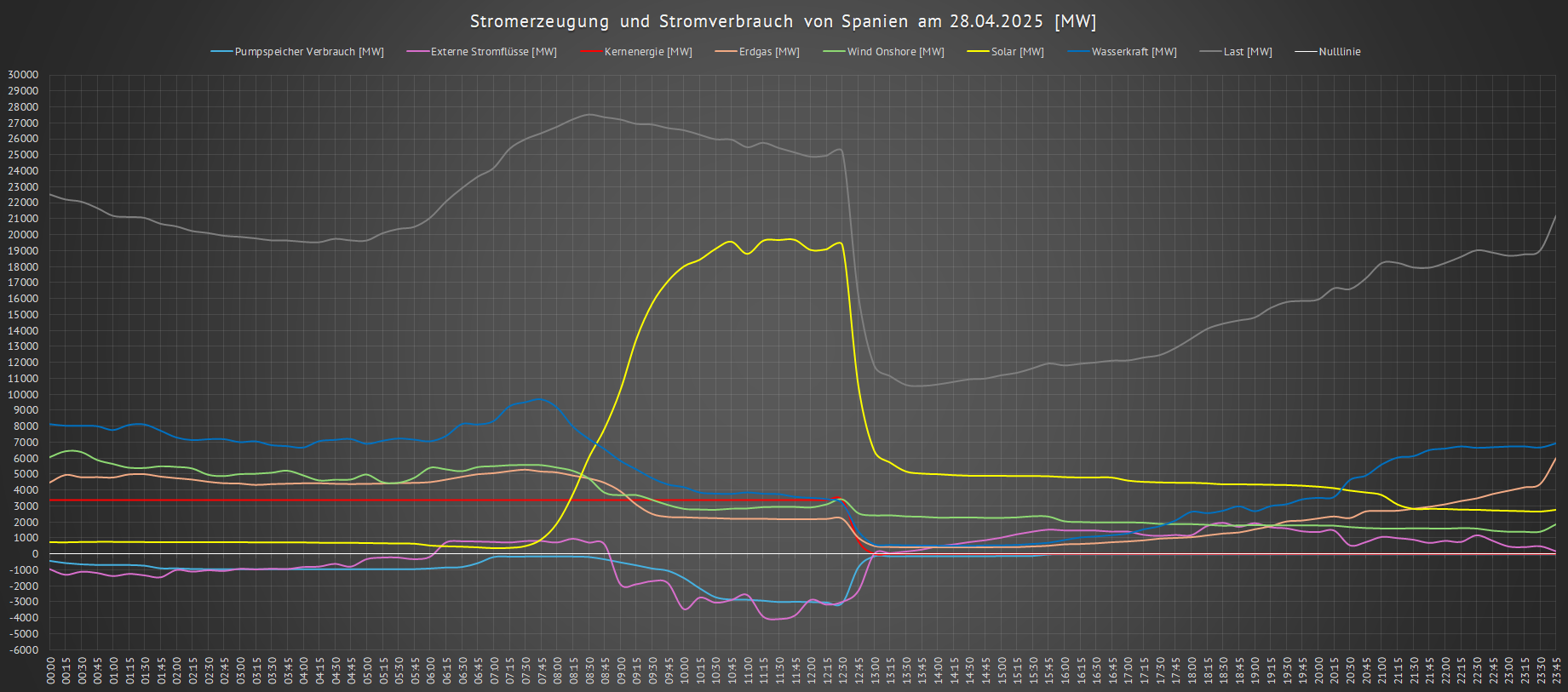

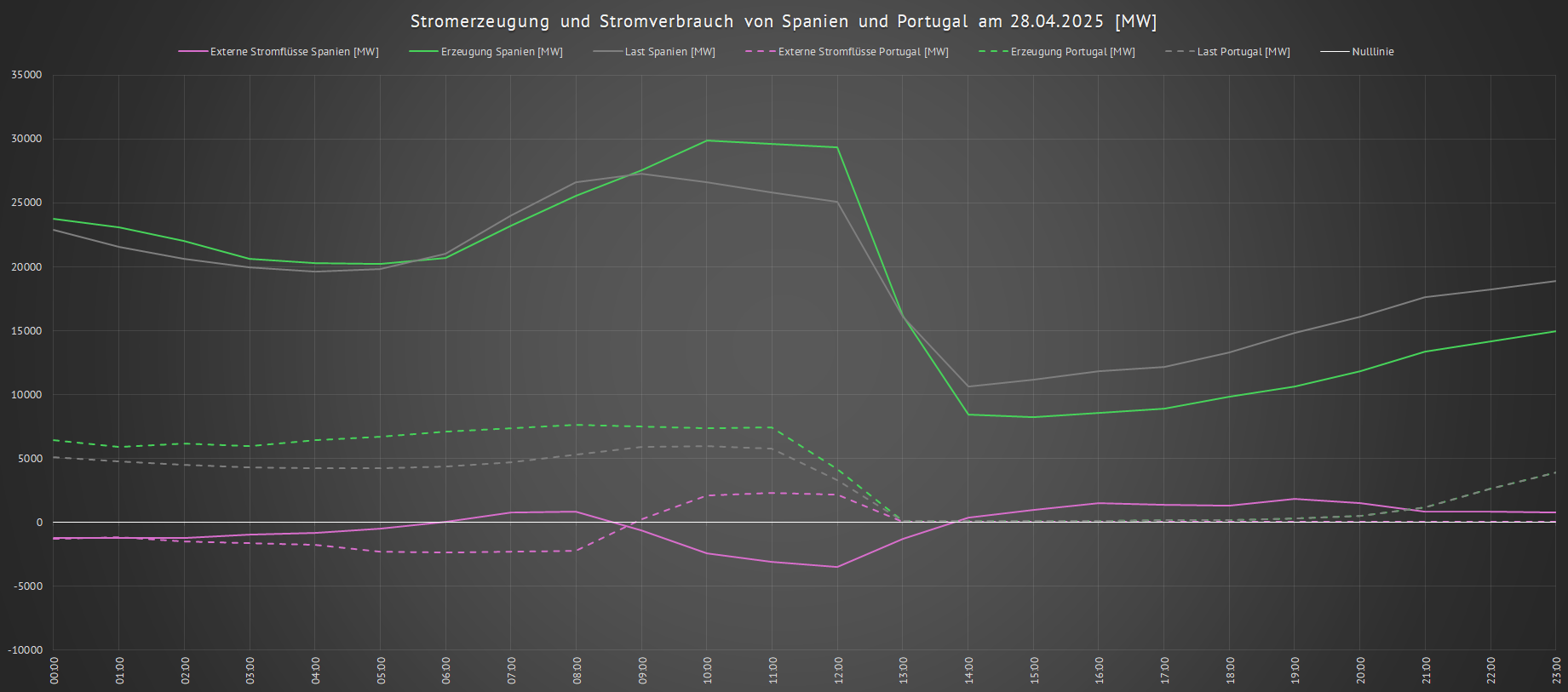

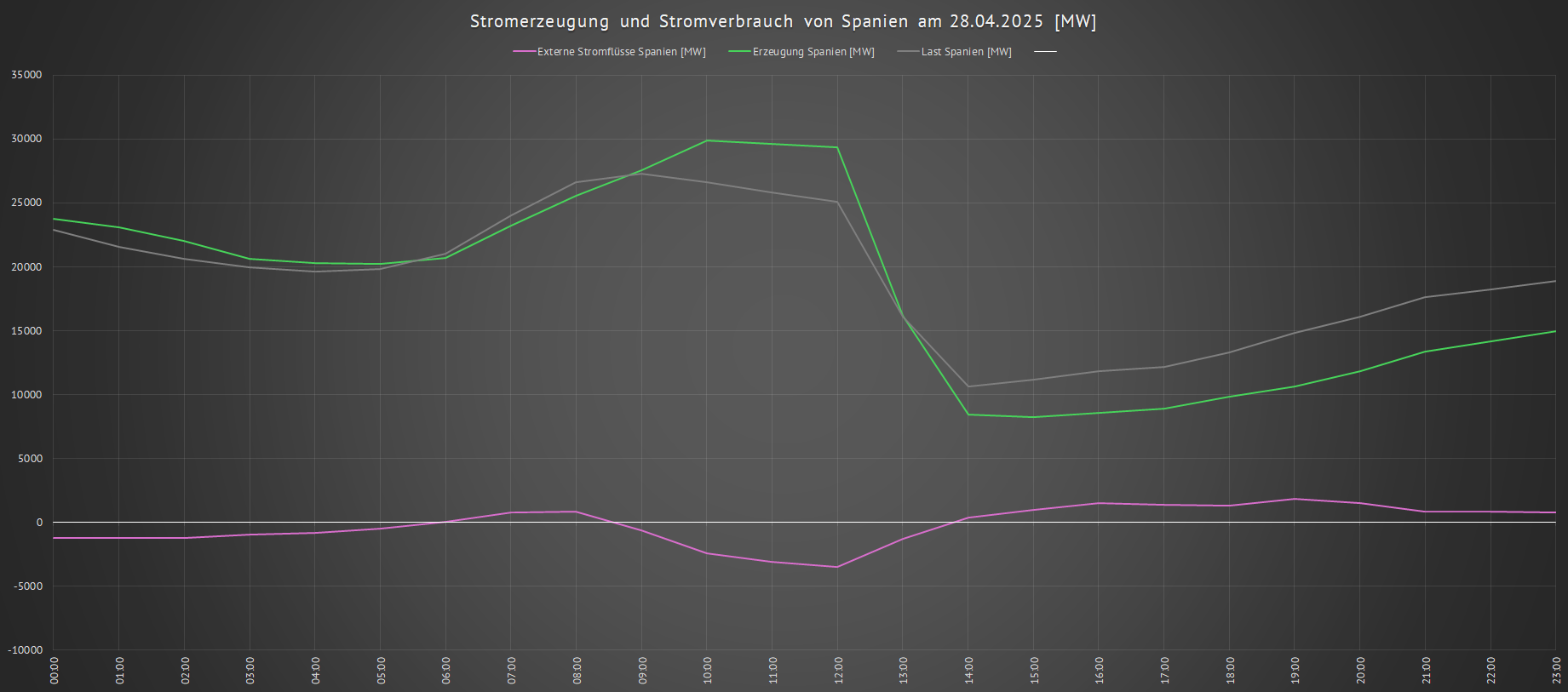

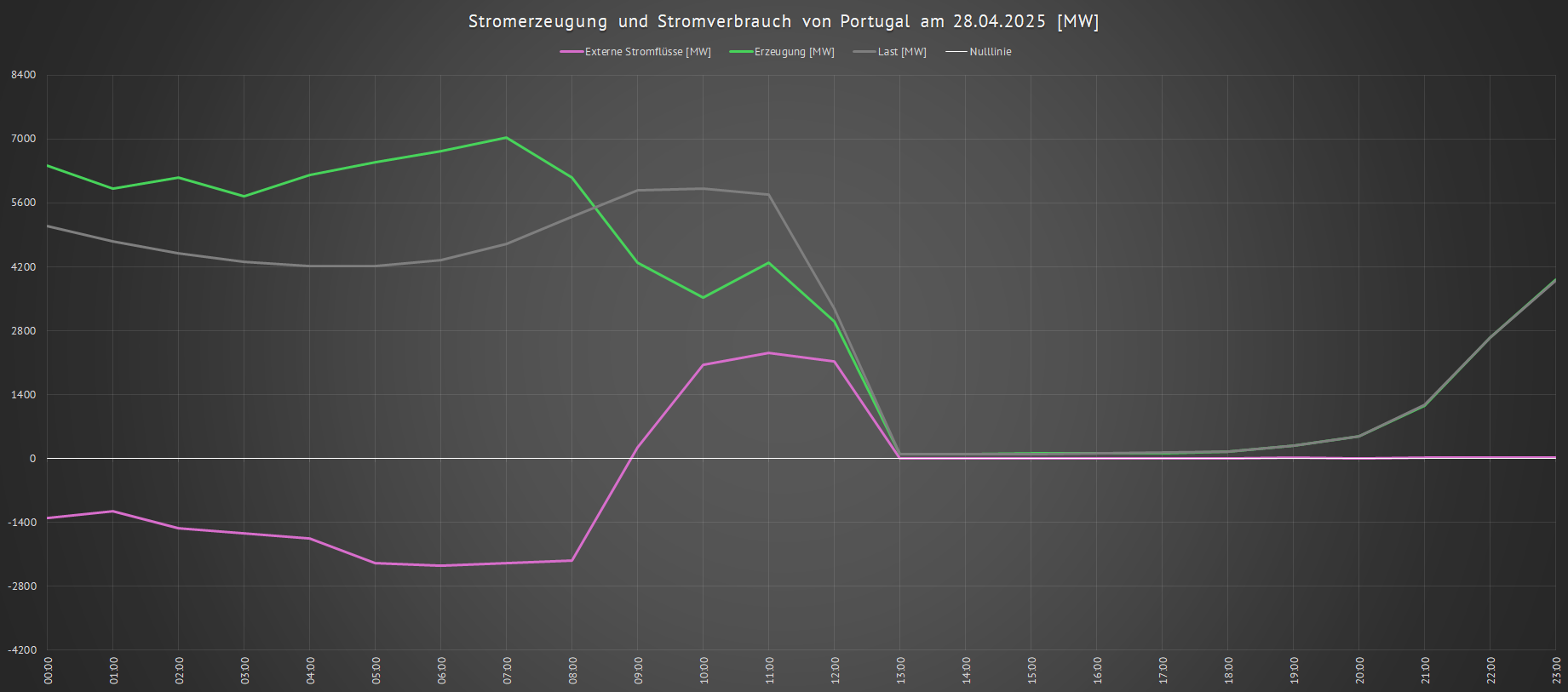

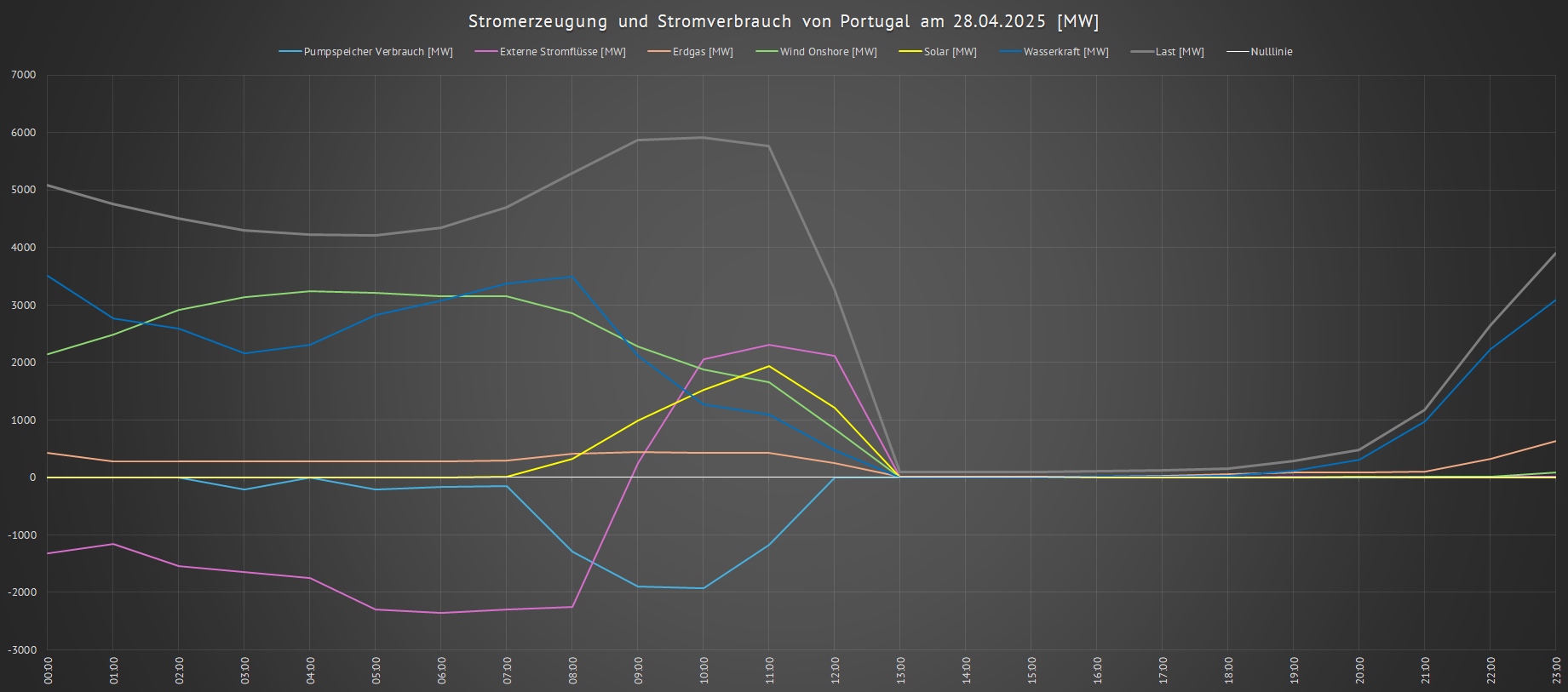

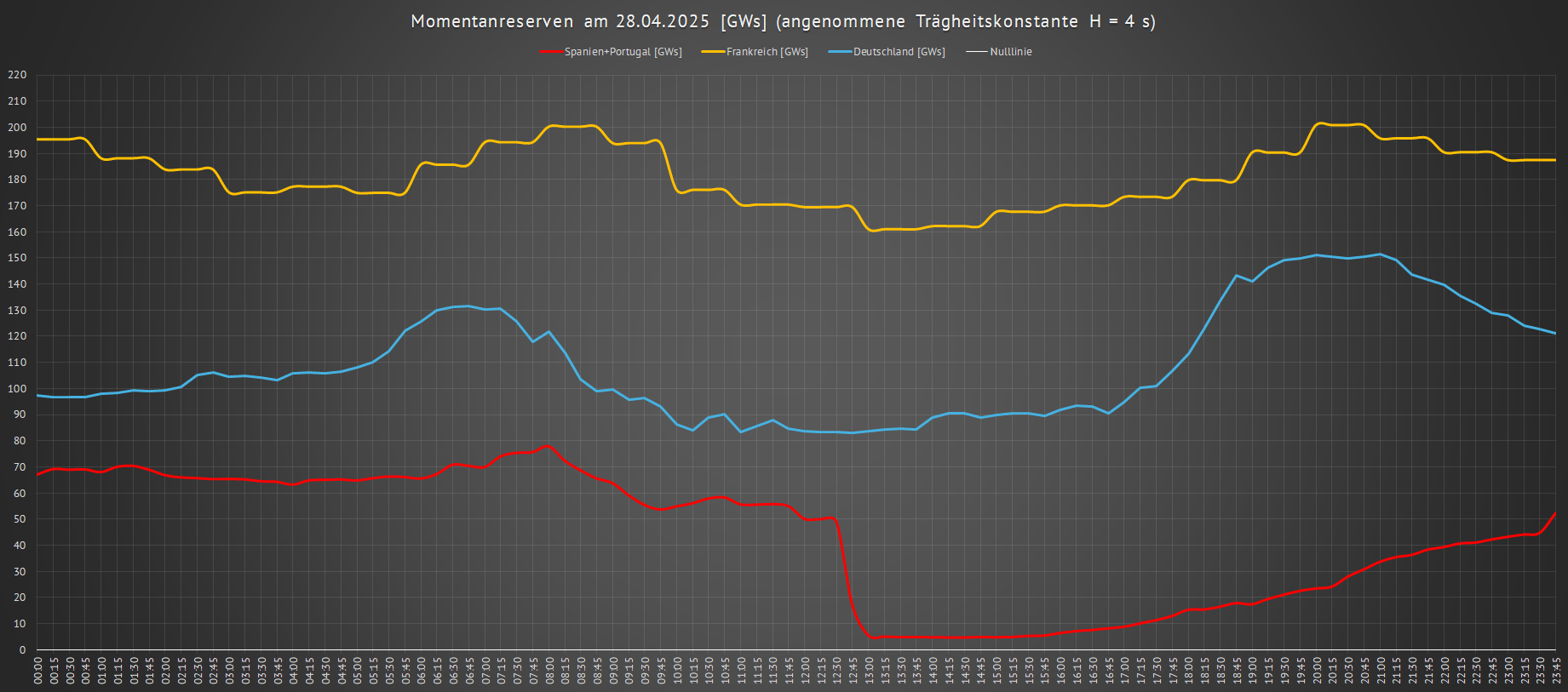

| Landesweiter Blackout in Spanien und Portugal am 28.04.2025 |

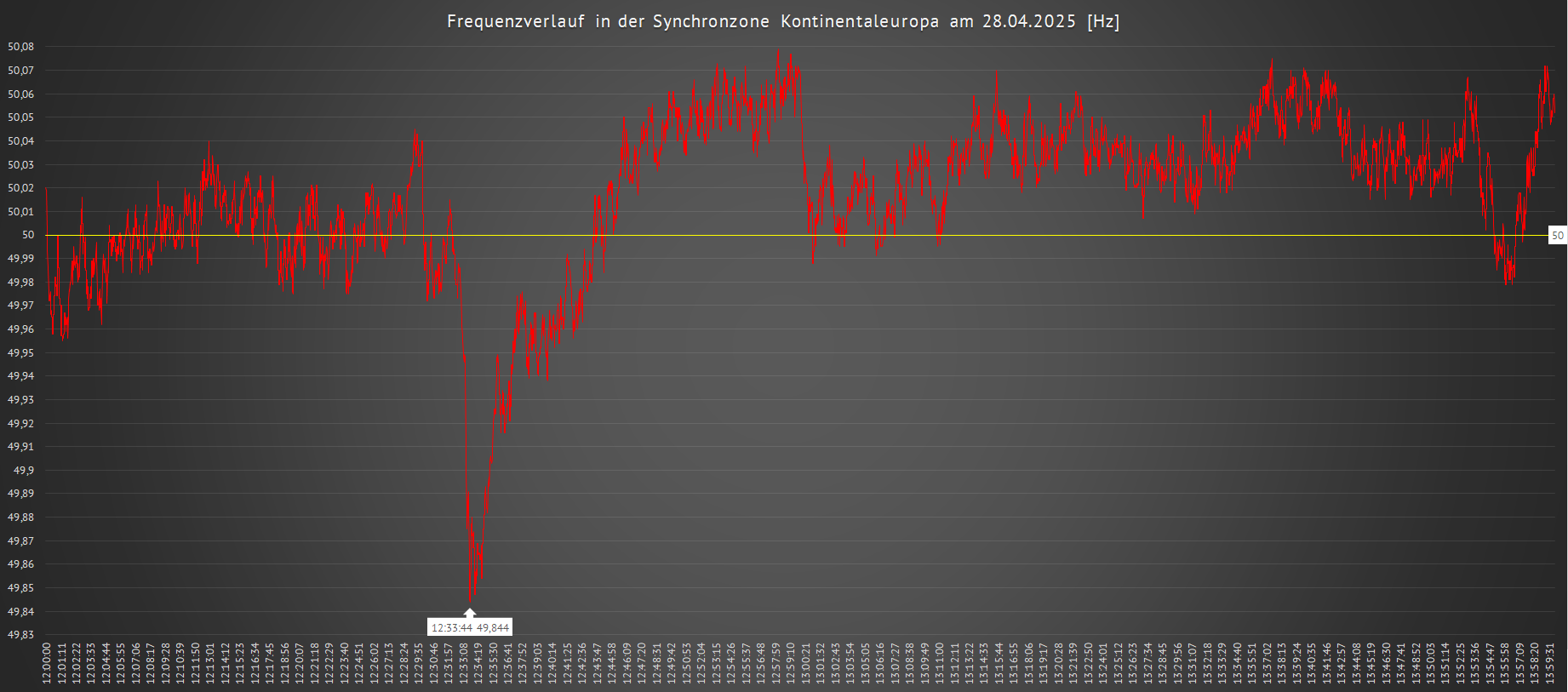

| [Quelle: netztransparenz.de] |

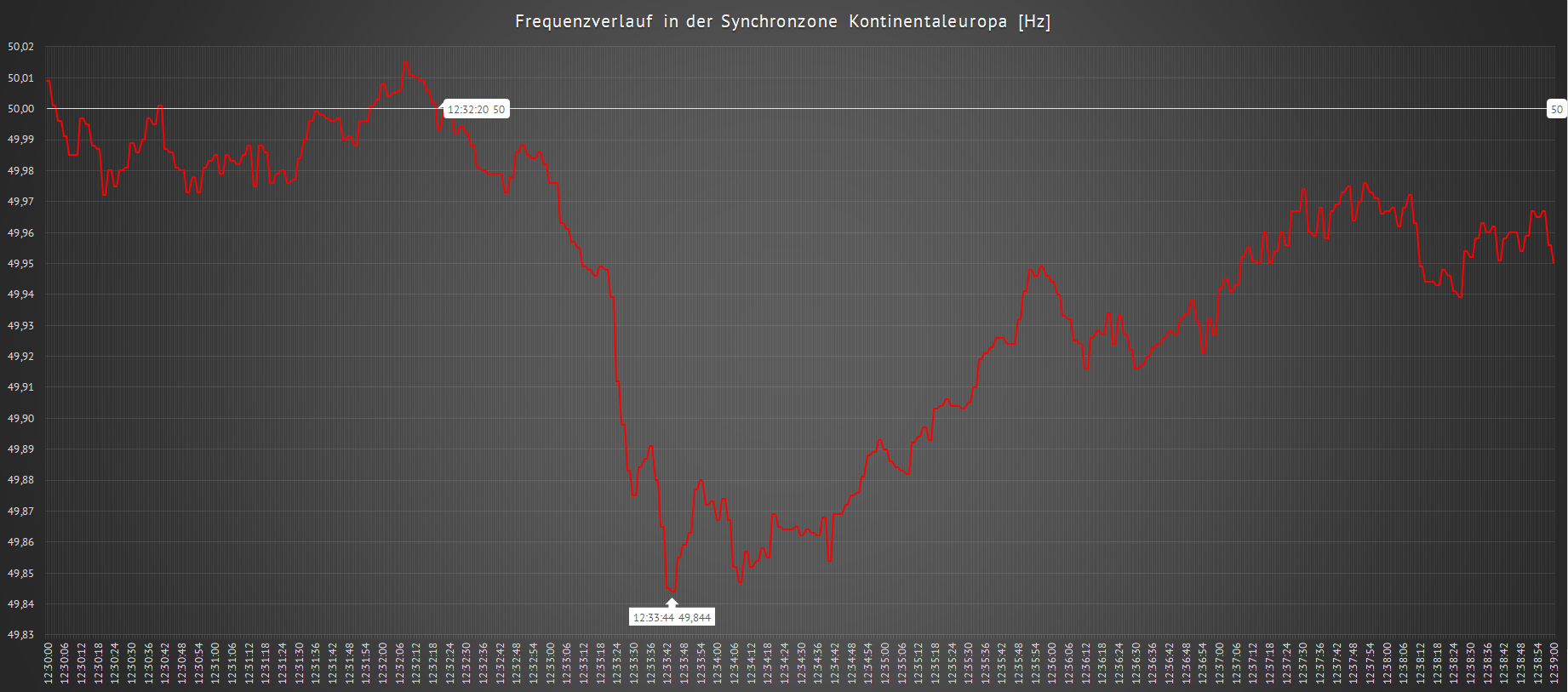

Blackout in Spanien und Portugal. Gezeigt ist der Frequenzverlauf in der Synchronzone Kontinentaleuropas am 28. April 2025. Es zeigen sich zwei Einbrüche in der Frequenz. Zum einen um 09:03:36 Uhr und zum anderen um 12:33:44 Uhr. Der erste Frequenzeinbruch blieb zunächst folgenlos, der zweite Frequenzeinbruch war der Zeitpinkt des landesweiten Blackouts in Spanien unnd in Folge auch in Portugal. Die Tiefe der beiden Frequenzeinbrüche sind gleich. Sie sind aber noch in einem völlig normalen Bereich, in dem nicht einmal alle Kraftwerksreserven (ab 49,8 Hz) hätten aktiviert werden müßten. Der Frequenzeinbruch um 12:22:44 hatte einen Gradienten von delta (f) / delta (t) = (49,844 Hz - 50,000 Hz) / (12:33:44 - 12:32:20) = -0,156 Hz / 84 s = 0,001857 Hz/s. Das ist weit weg von dem bei Entso-e maximal definierten Frequenzgradienten von 1 Hz/s, respektive von 2 Hz/s im Fehlerfall. Somit gab es für kein ROCOF-Relais ein Auslösegrund. Die Netzleistungzahl Lamda beträgt im Synchrongebiet Kontinentaleuropa 15 GW/Hz. |

|

| Aus der oberen Formel und mit dem zum Zeitpunkt des Blackouts geherrschten Frequenzeinbruchs von -0,156 Hz ergibt sich ein Erzeugerdefizit von lediglich 2,34 GW in der Synchronzone von Kontinentaleuropa. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Hier ein Zwischenbericht des spanischen Übertragungsnetzbetreibers Red Electrica zum Blackout in Englisch und in Deutsch. |

| Chronologie der Ereignisse |

|

| Zusammenfassung |

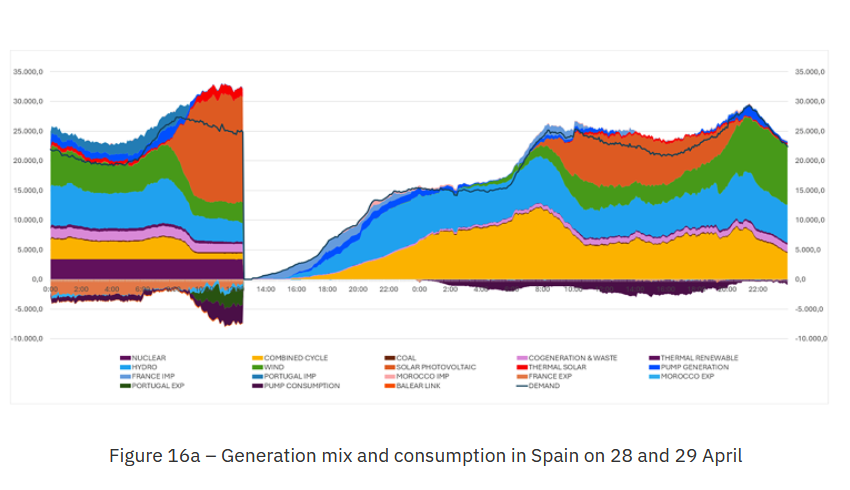

| Die Ereignisse begannen mit normalen Betriebsbedingungen, gefolgt von Spannungs- und Frequenzschwankungen, die durch eine erzwungene 0,6-Hz-Oszillation einer Photovoltaikanlage in Badajoz ausgelöst wurden. Maßnahmen zur Dämpfung führten zu Spannungsanstiegen, die durch unzureichende Blindleistungsregelung und unsachgemäße Abschaltungen verschärft wurden. Eine Kaskadenabschaltung von Erzeugungsanlagen (ca. 2.000 MW) führte innerhalb von 22,5 Sekunden zum vollständigen Blackout. |

| Hier der Untersuchungsbericht von entso-e sowie der wahre Erzeugermix (abweichend von der Darstellung bei energy-charts.info) von Spanien und Portugal vor und nach dem Blackout. |

|

|

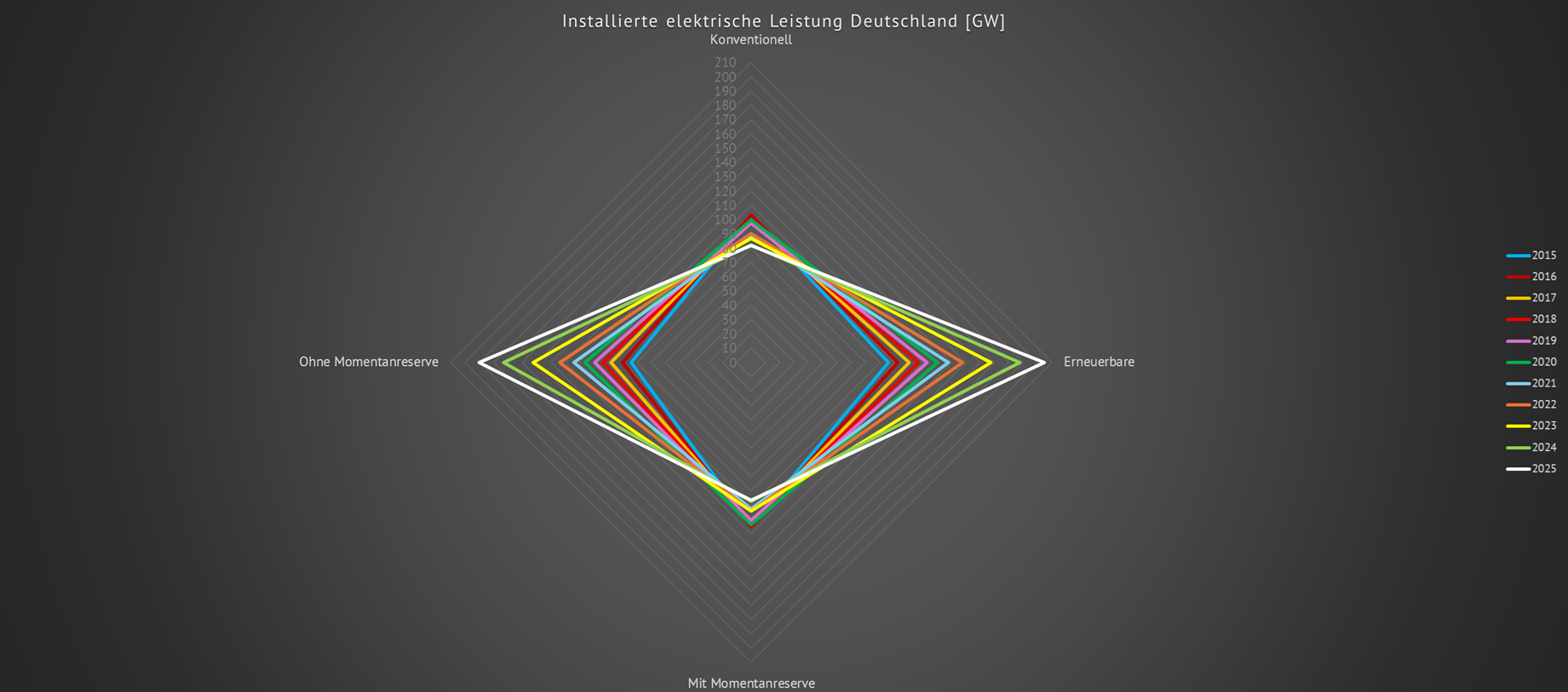

| Aktuell vorhandene mechanische Momentanreserve und ihr möglicher Ersatz durch eine elektrische Momentanreserve |

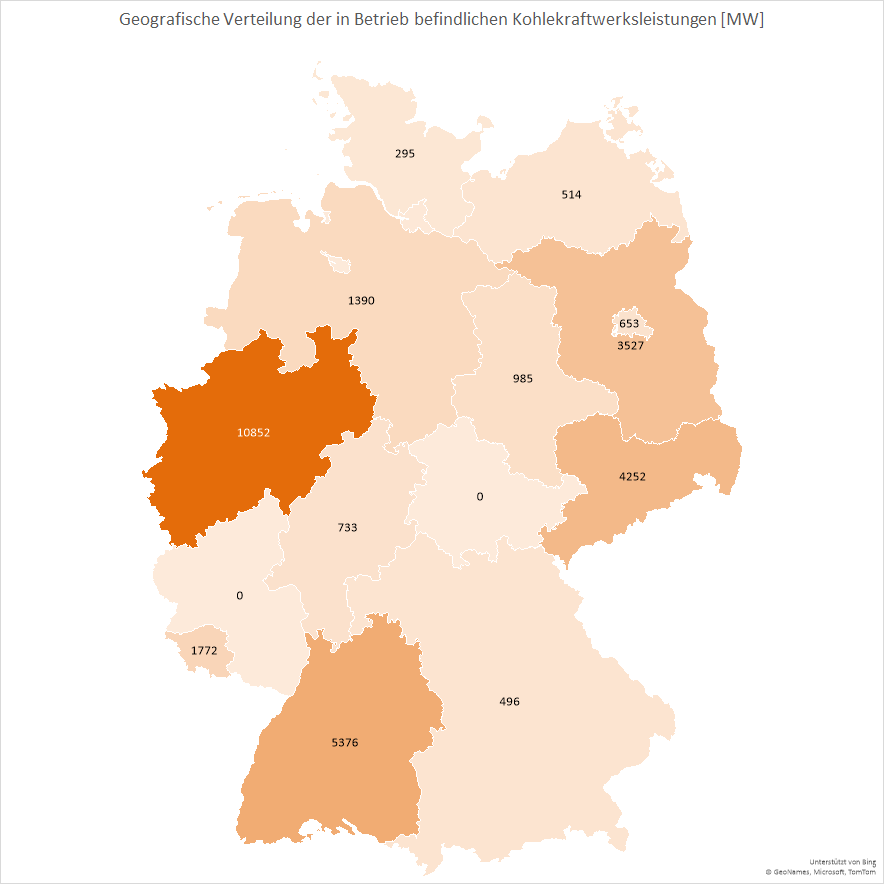

| Laut der Kraftwerksliste des Umweltbundesamtes gibt es in Deutschland noch

68 reine Braun- oder Steinkohlekraftwerke mit einer Bruttoleistung von

insgesamt Pbrutto

= 36.479,40 MW. Wenn diese Leistung ab 2030 nicht mehr als

Momentanreserve für das deutsche Stromnetz zur Verfügung steht,

fehlt den deutschen Übertragungsnetzbetreibern nicht nur ein Drittel ihrer

konventionellen Stromversorgung, sondern auch ein Drittel ihrer

Momentanreserve. Diese gilt es zu ersetzen. An Stelle dieser

wegfallenden mechanischen Schwungmassen müssen, aus

Gründen der Netzstabilität im Störungsfall, also elektrische

Schwungmassen installiert werden. Die Momentanreserven

der Windräder sollen im nachfolgenden unberücksichtigt bleiben, weil sie

erstens nicht planbar sind und zweitens, im Falle von Windflauten, sowieso

nicht zur Verfügung stehen. Sollten sie schaltungs- und

steuerungstechnisch dennoch zu einer gewisssen Momentanreserve

ertüchtigt werden, spricht nichts dagegen. Sie würden dann einen

zusätzlichen positiven Beitrag zur Momentanreserve über

die im Weiteren berechnete elektrisch gespeicherte Momentanreserve

leisten. Die ab 2030 fehlende Momentanreserve der Kohlekraftwerke von Pbrutto = 36.479,4 MW = Pbrutto = 36,48 GW, entspricht bei einer Netzfrequenz von f = 50 Hz und einer angenommenen, verringerten Netzanlaufzeitkonstante von Tj = 8 s einer gespeicherten Energie von Wrot = 0,5 x 36,48 GW x 8s x 50Hz : 50Hz = 145920 MWs = Wrot = 145,92 GWs. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

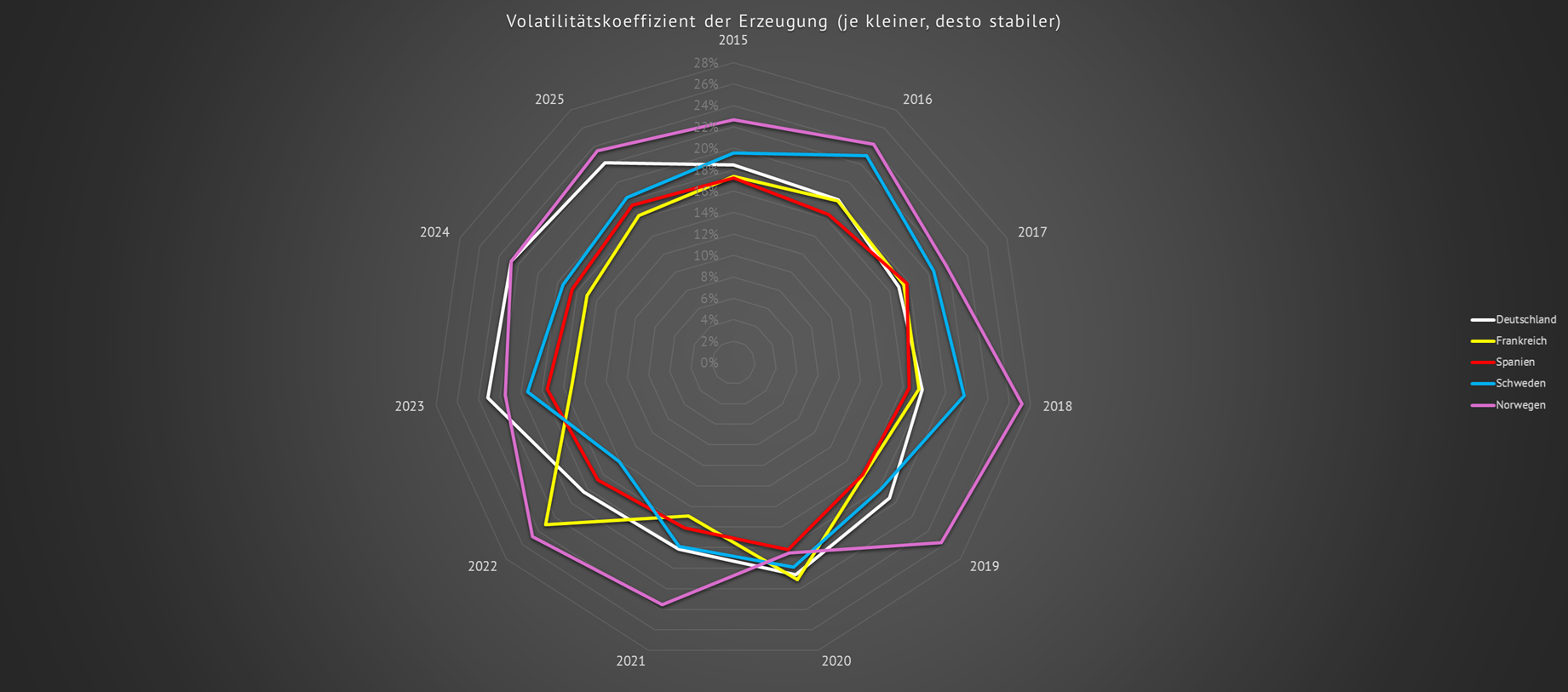

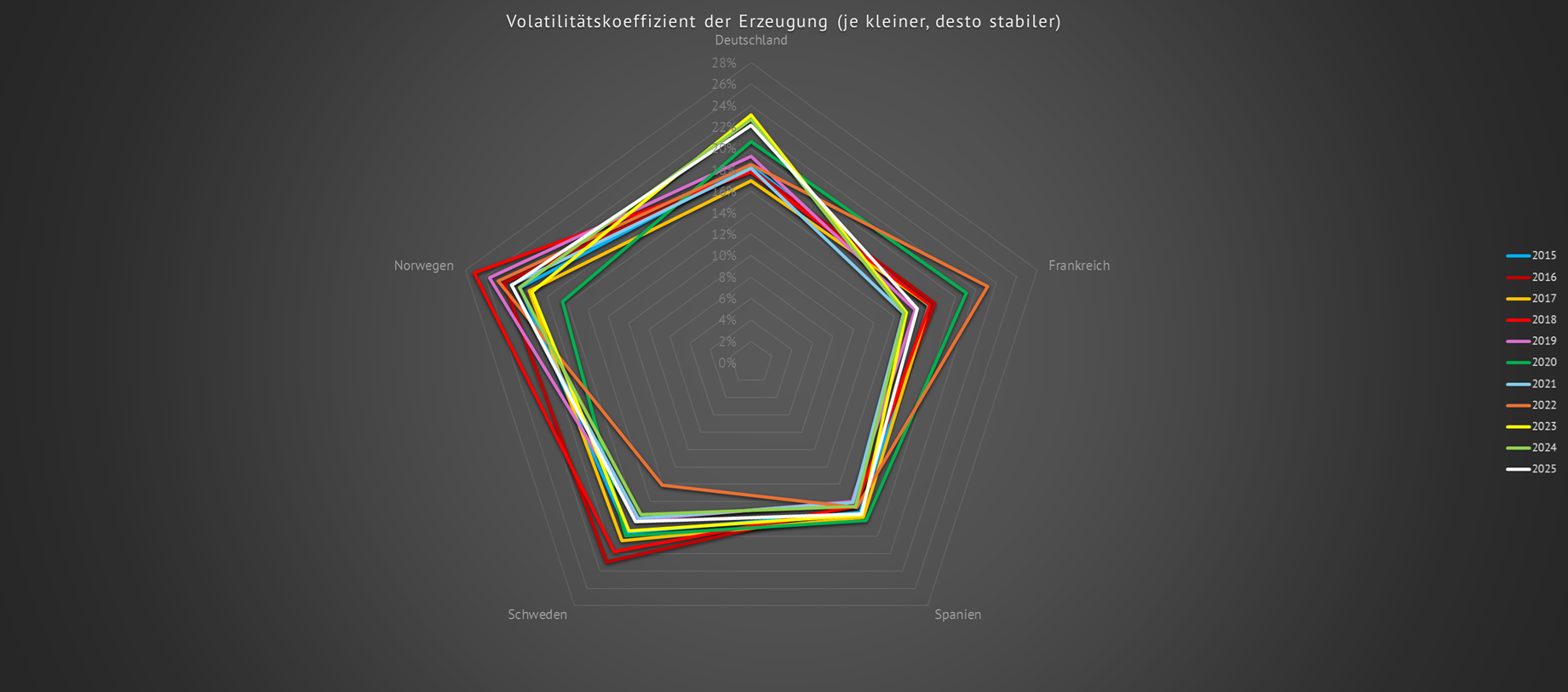

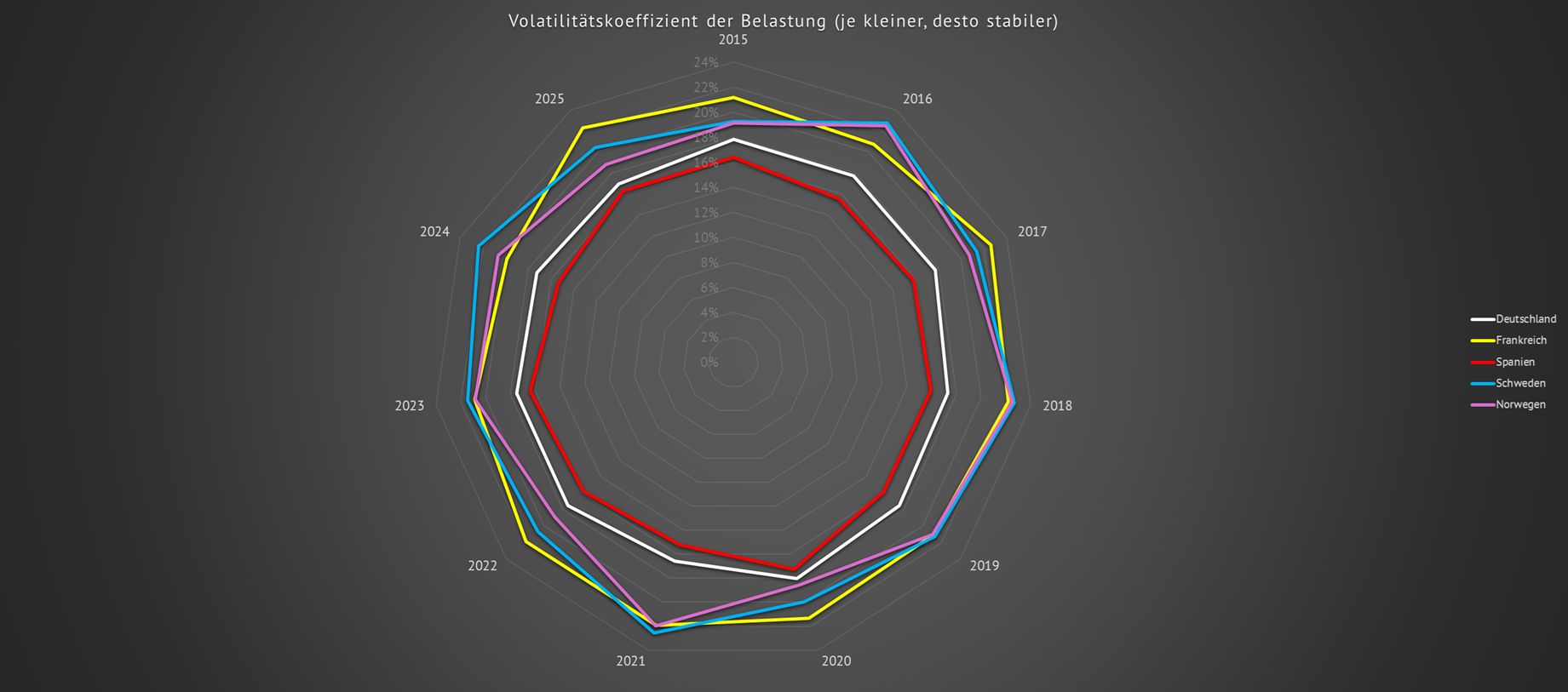

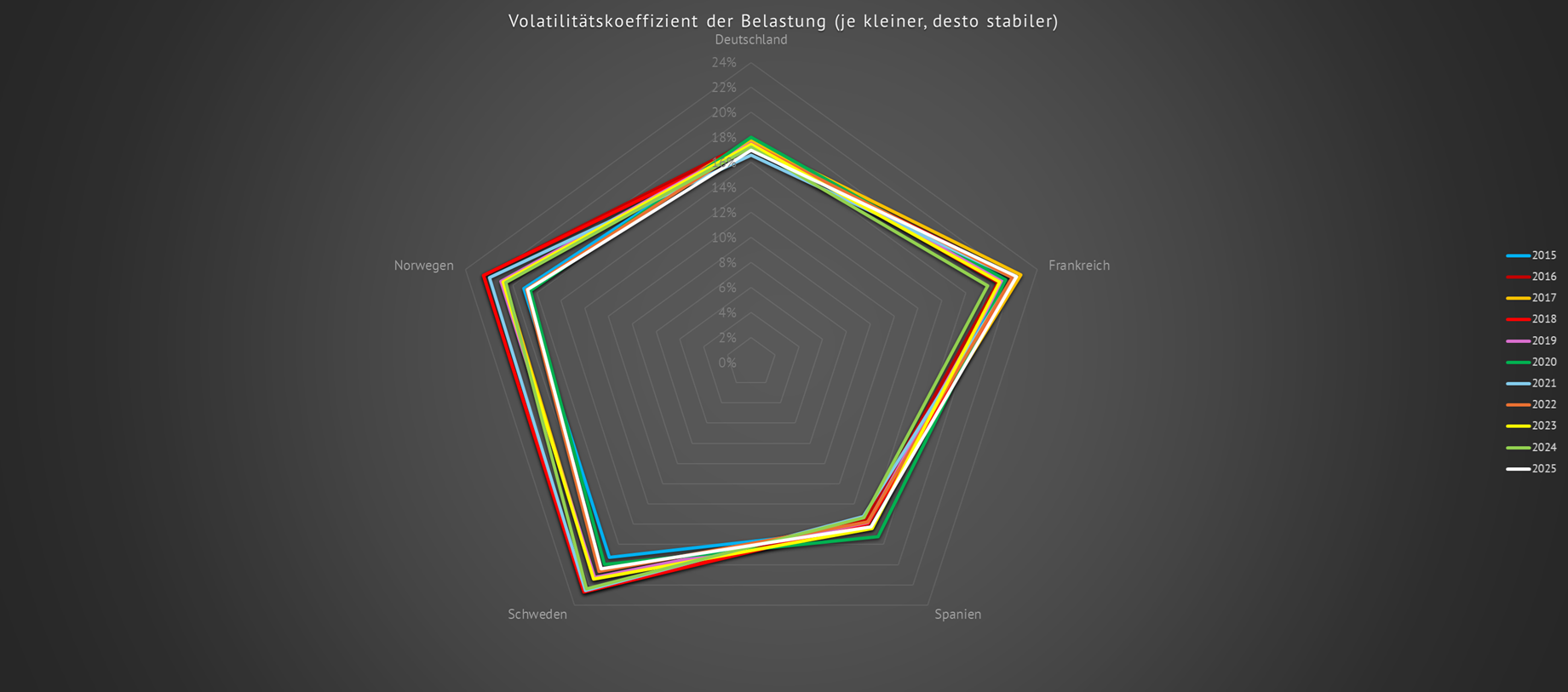

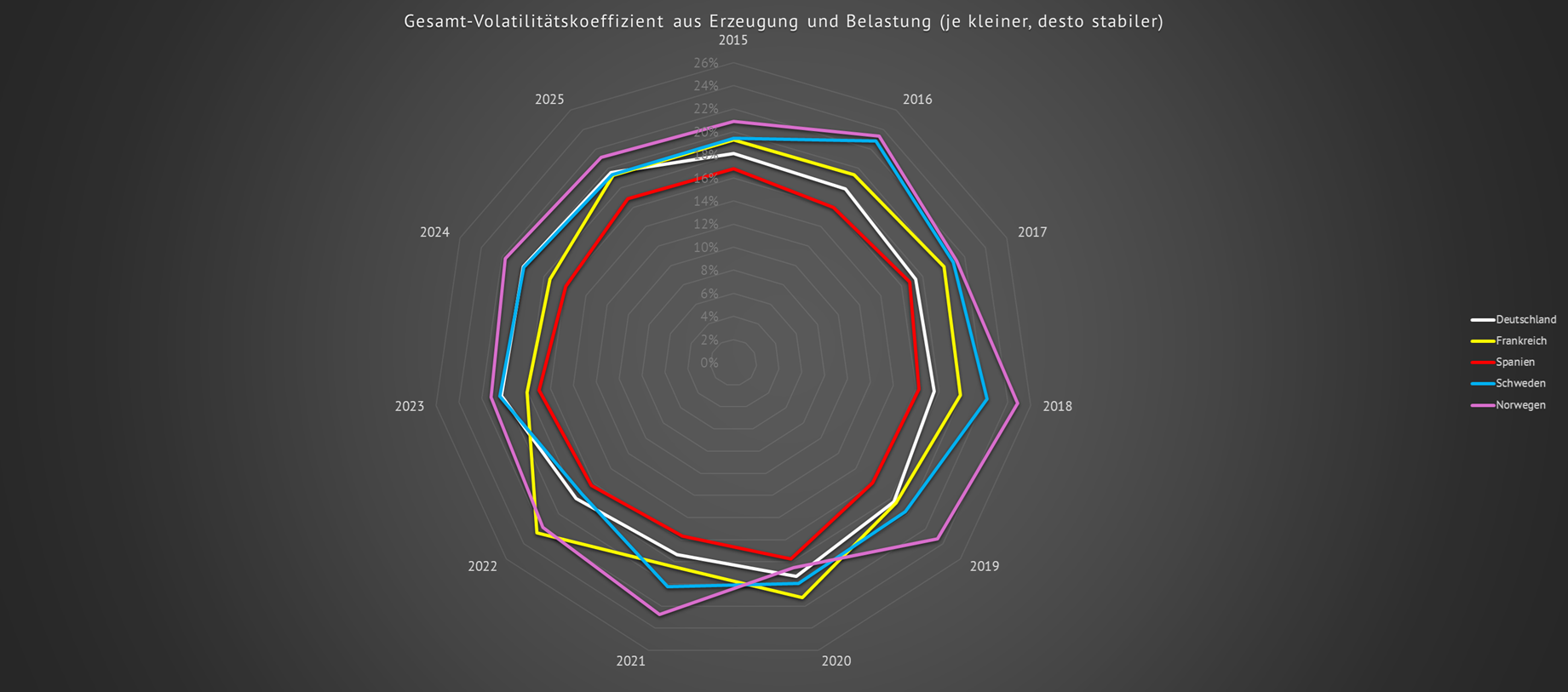

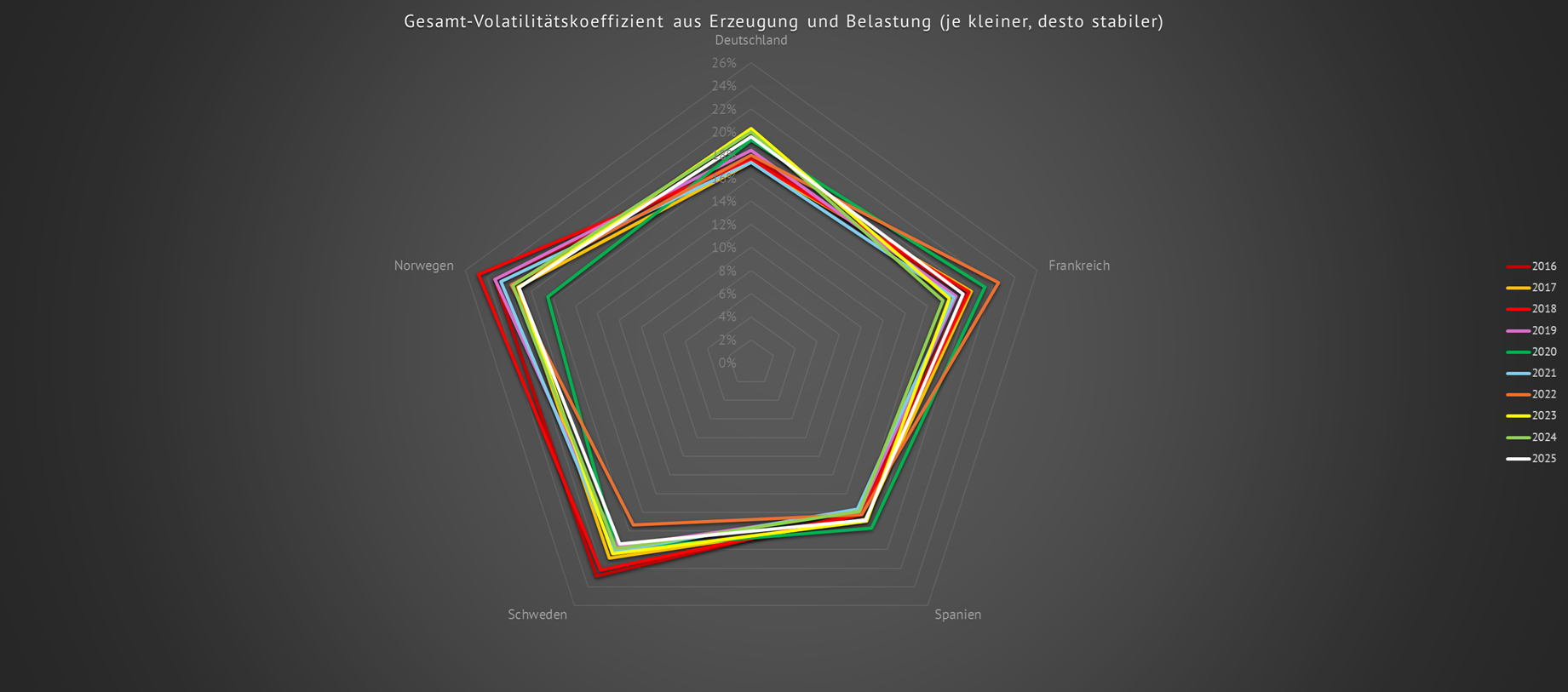

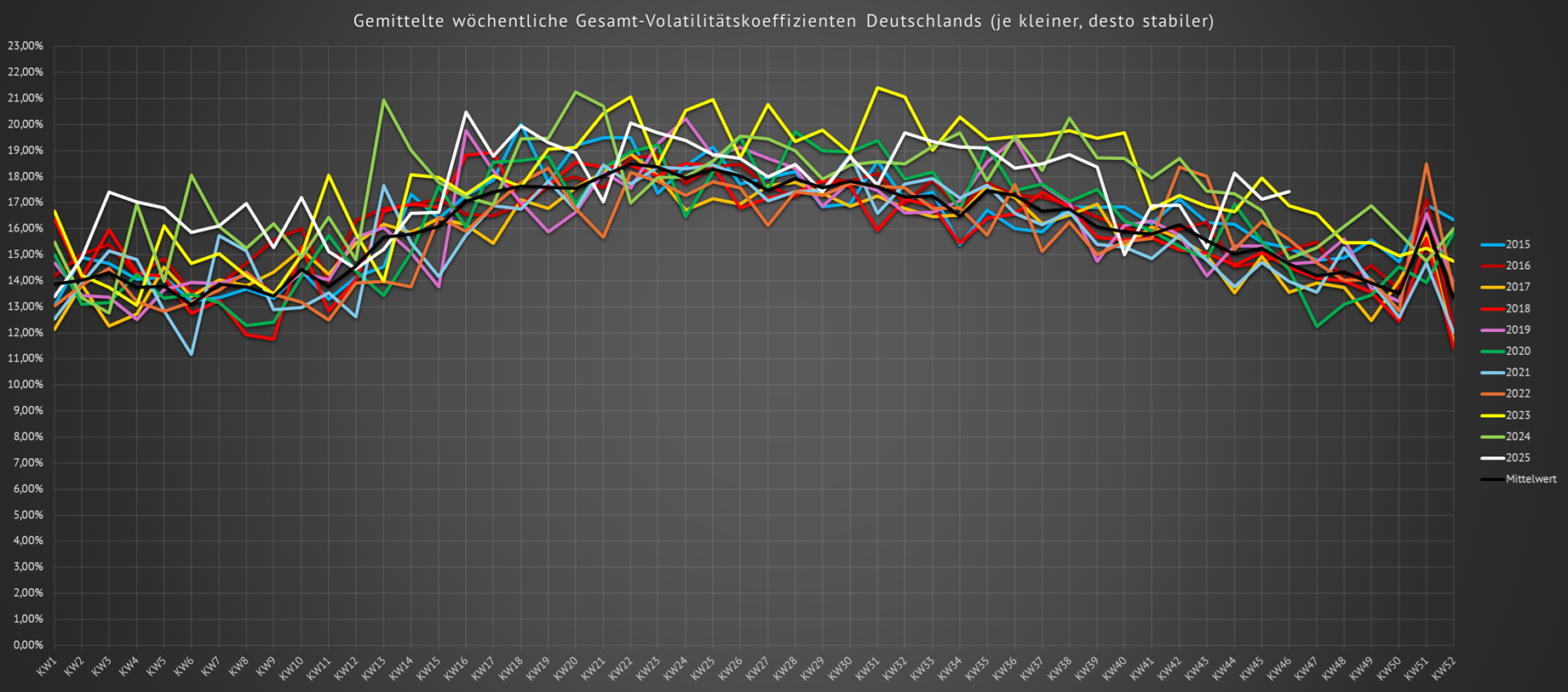

| Der Volatilitätskoeffizient der Erzeugung VK_e berechnet sich aus der Standardabweichung der im jeweiligen Jahr erzeugten Leistungen geteilt durch den Mittelwert der erzeugten Leistungen. |

|

|

| Der Volatilitätskoeffizient der Belastung VK_b berechnet sich aus der Standardabweichung der im jeweiligen Jahr verbrauchten Leistungen geteilt durch den Mittelwert der verbrauchten Leistungen. |

|

|

| Der Volatilitätskoeffizient aus Erzeugung und Belastung VK_eb ist der Mittelwert aus dem Volatilitätskoeffizienten der Erzeugung VK_e und dem Volatilitätskoeffizienten der Belastung VK_b. |

|

|

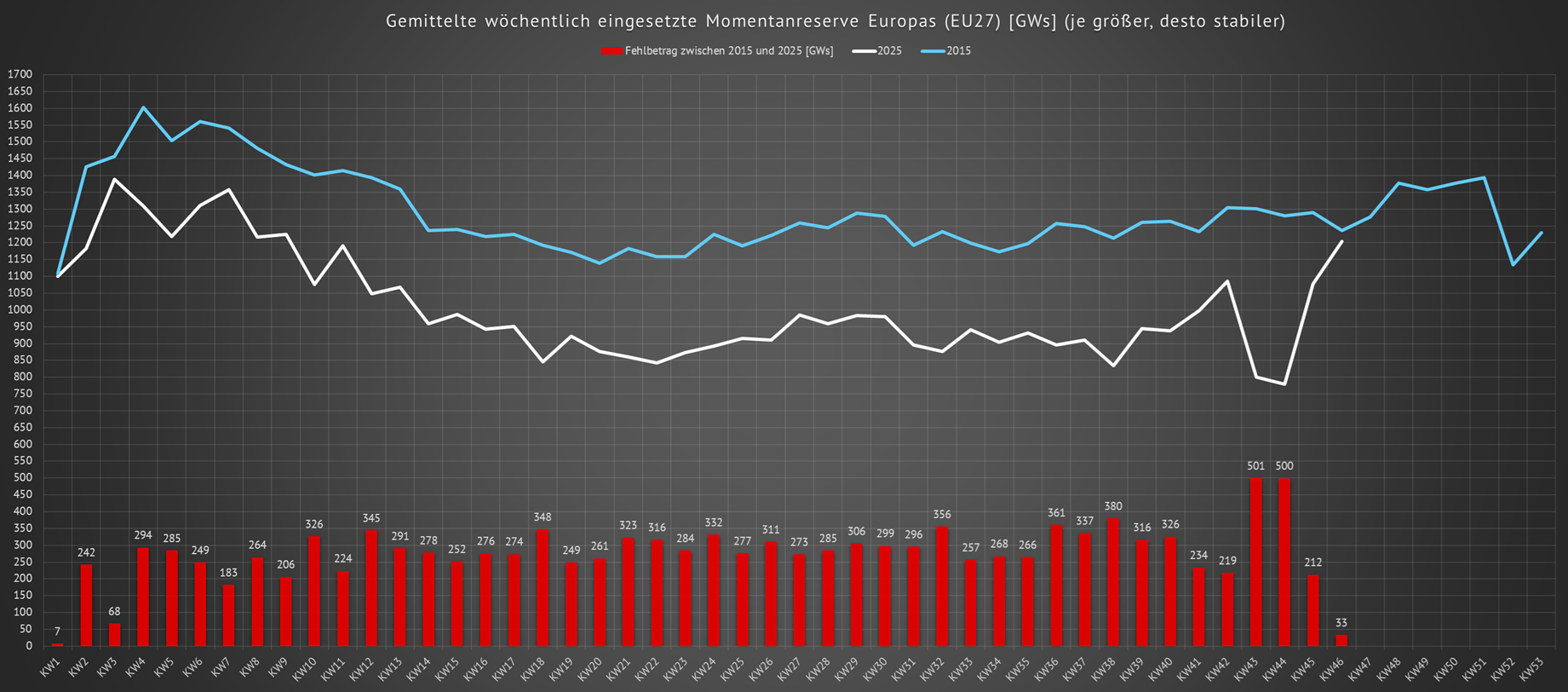

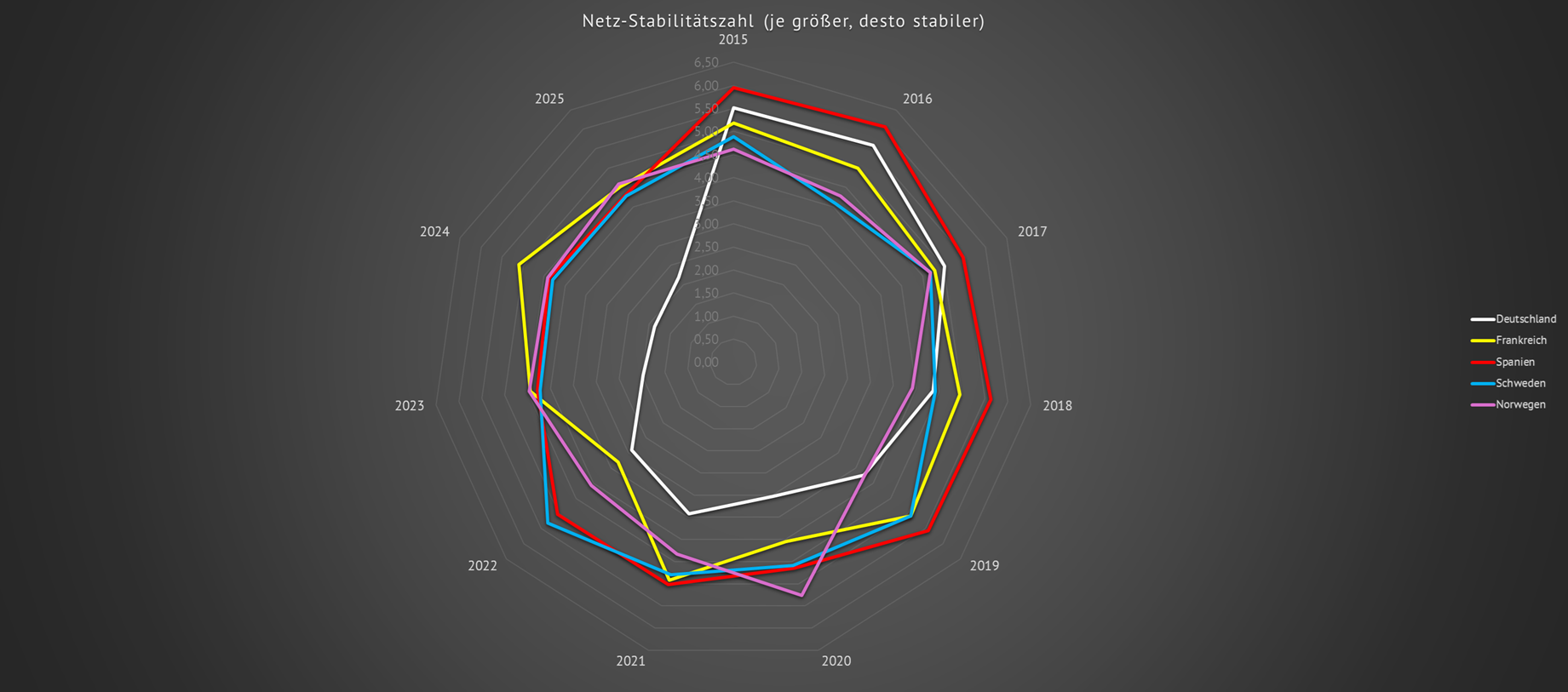

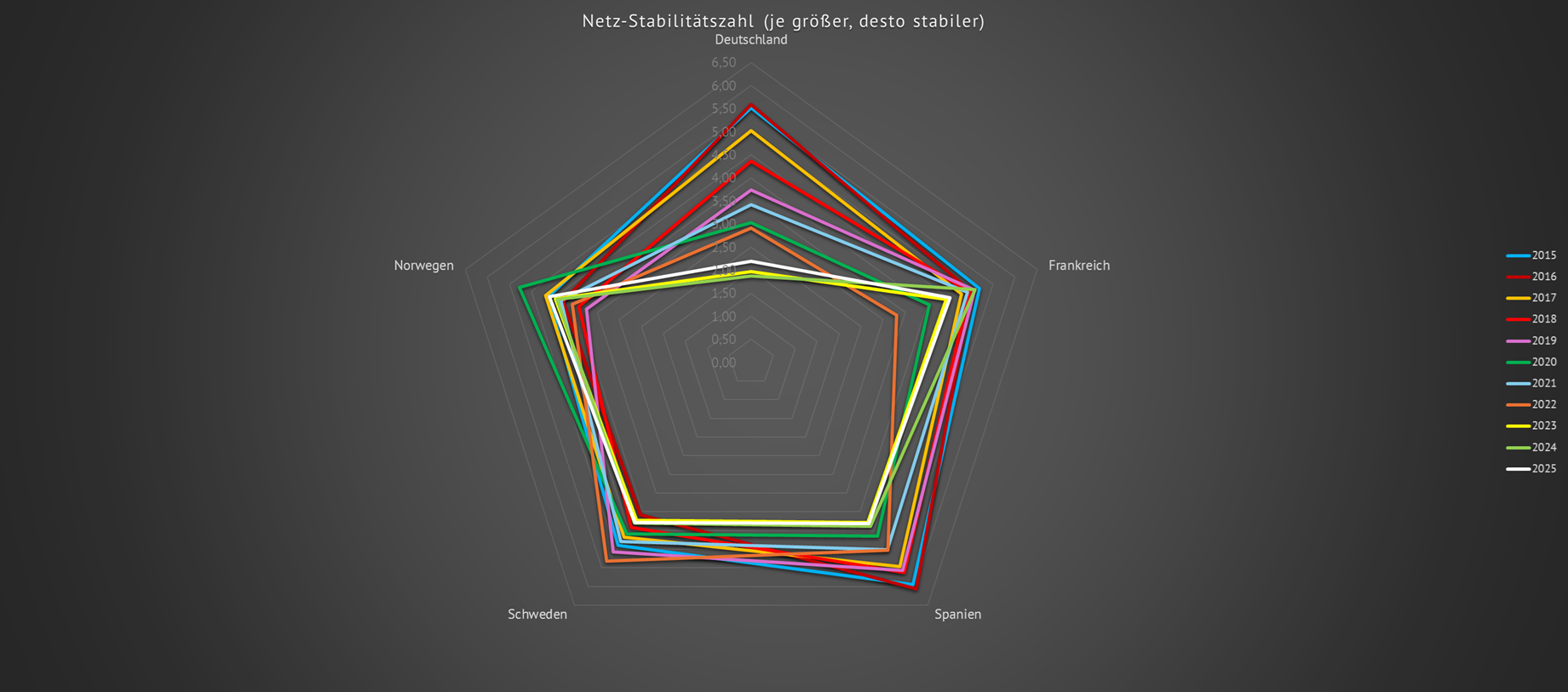

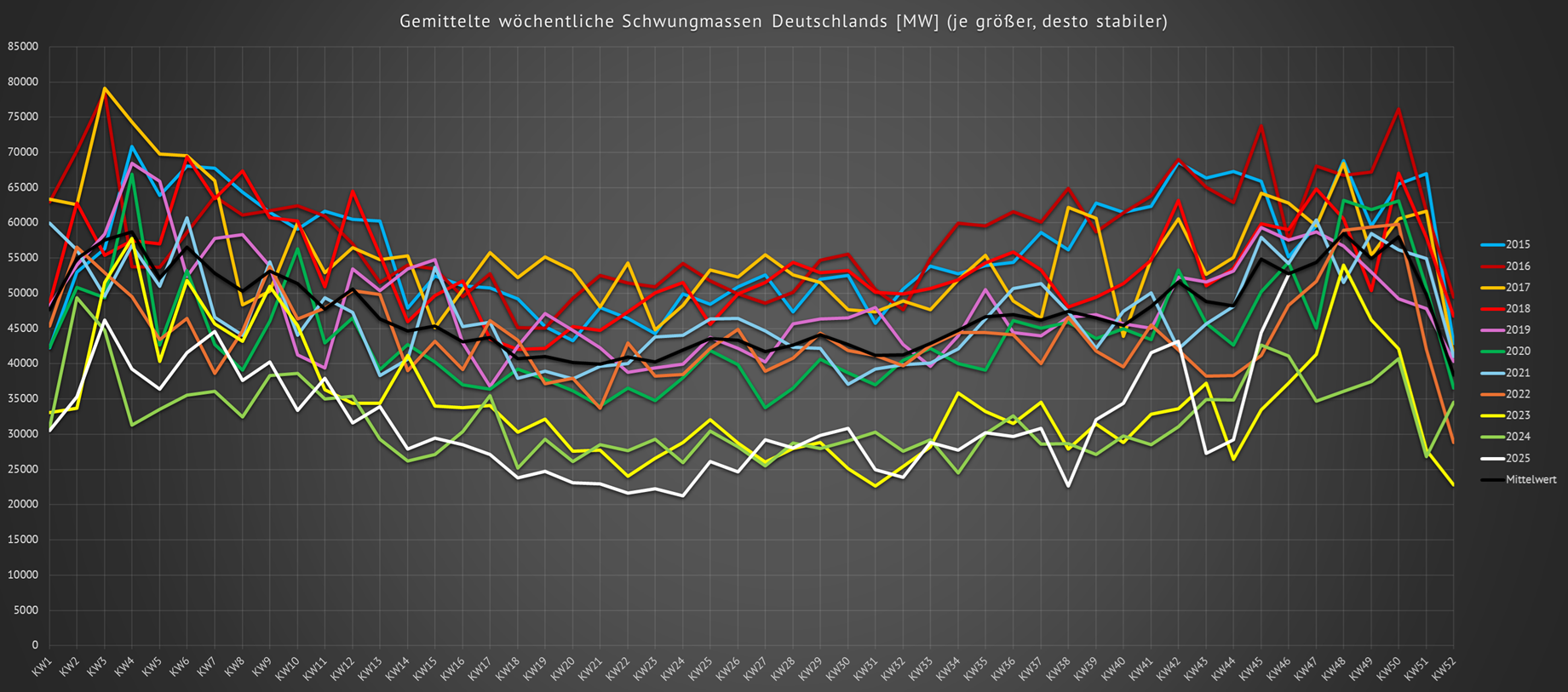

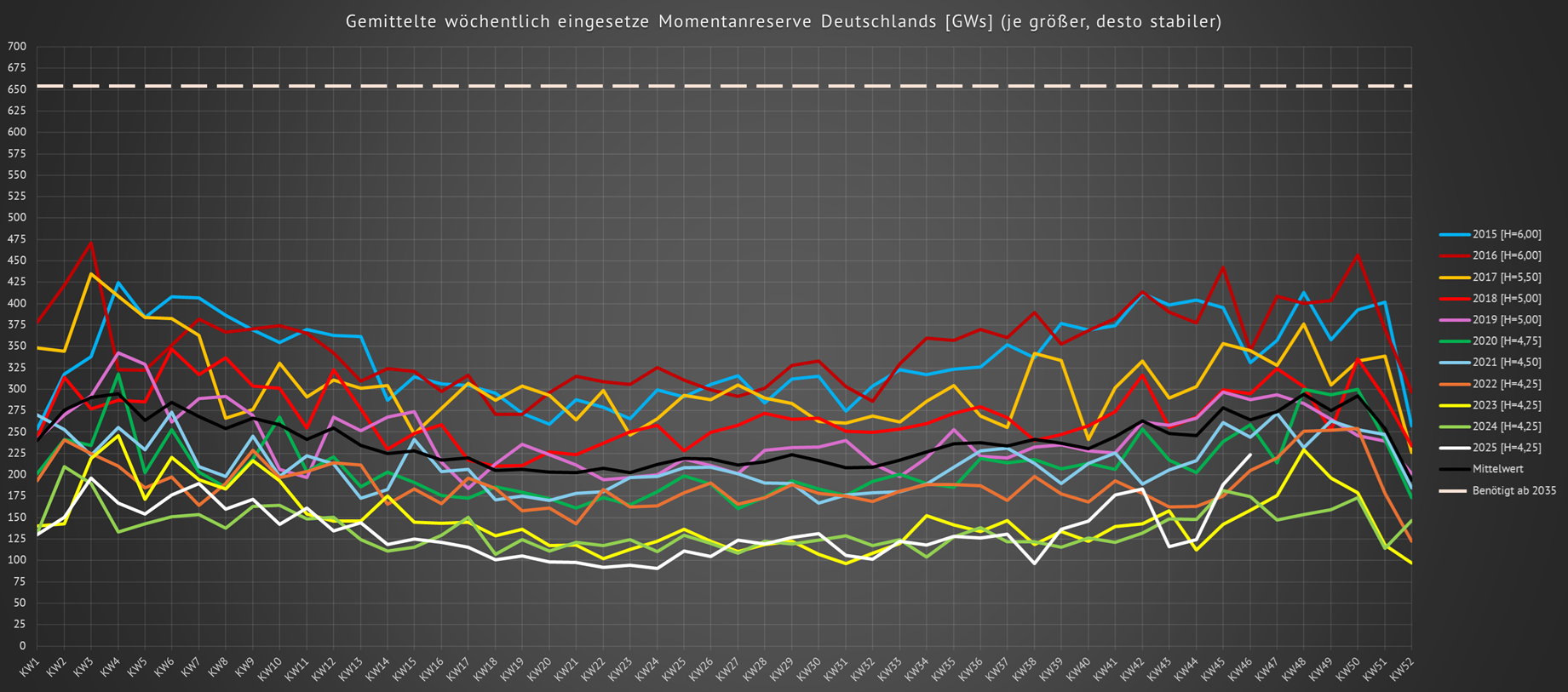

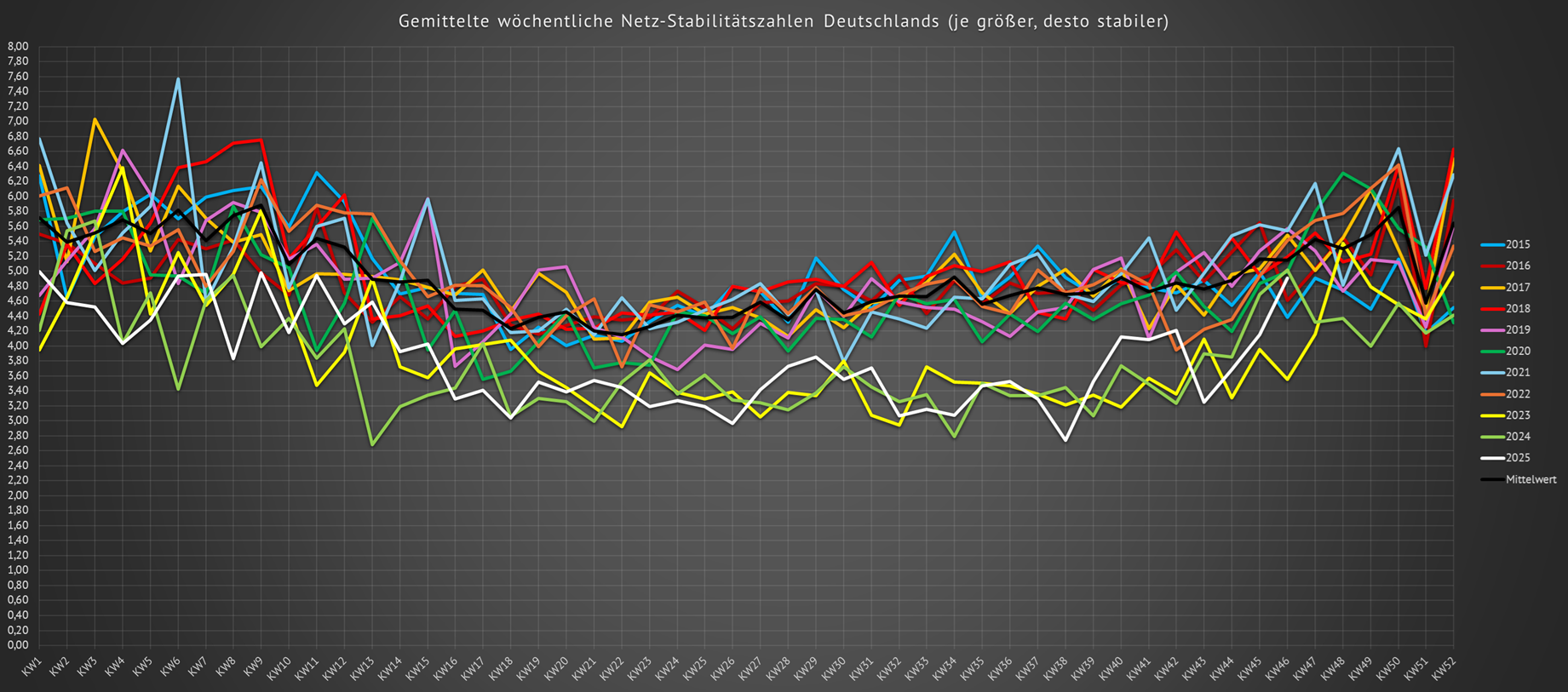

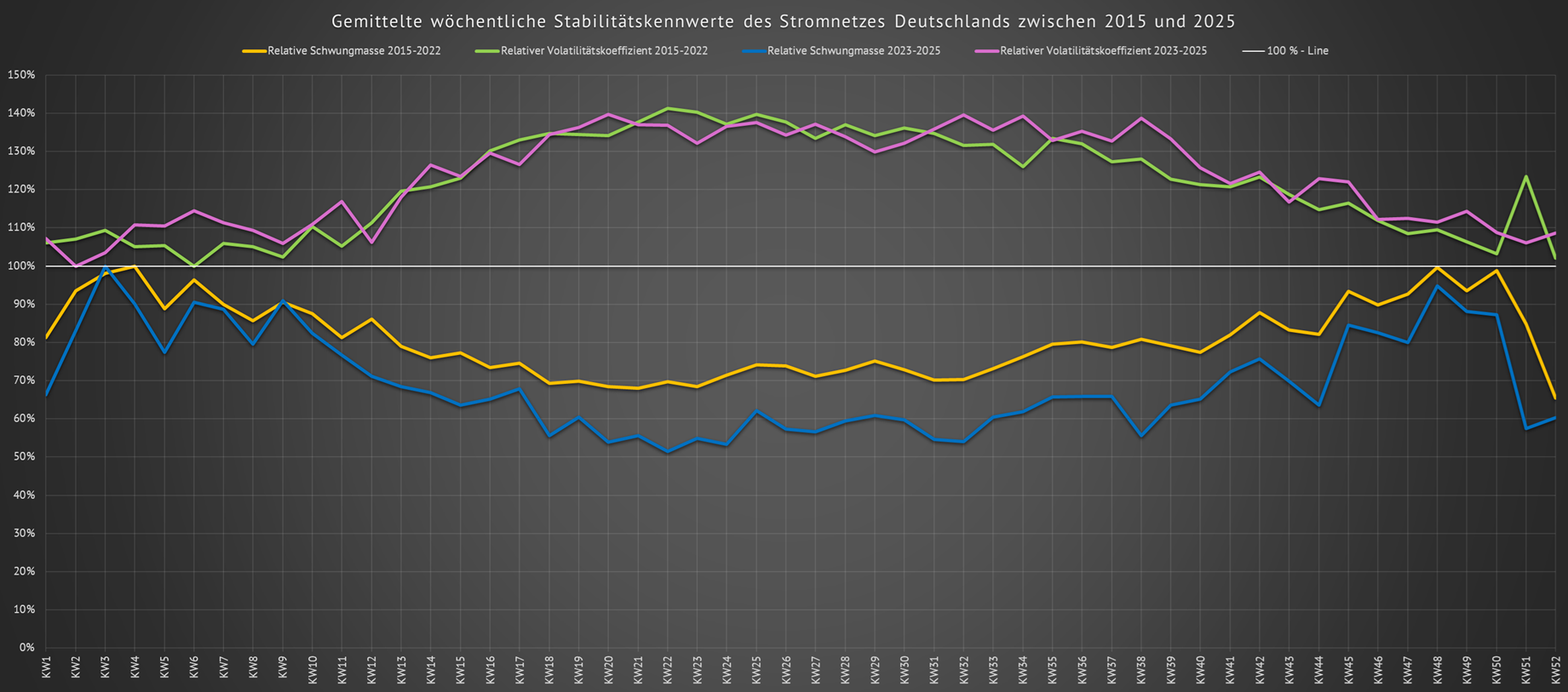

Die Netzstabilitätszahl NSZ wird folgendermaßen berechnet: 1. Es wird in dem betrachteten Zeitraum (2015 - 2025) der höchste Wert für die gemittelte jährliche Momentanreserve festgestellt. |

|

|

|

| In dem Begleitschreiben der Übernetzbetreiber zum NEP 2035 V2021 wird ab Seite 21 ein Systemsplit, ähnlich wie dem von 2006, untersucht: |

| Um diese Netztrennung zu beherrschen, haben die ÜNB für das südwestliche (blaue) Teilnetz einen deutschen Anteil an notwendiger Momentanresere von 70 GWs und für das nordöstliche (grüne) Teilnetz einen deutschen Momentanreserveanteil von 592 GWs für die Einhaltung eines Frequenzgradienten von 1 Hz/s in den jeweiligen Teilnetzen errechnet. |

| Folgende Maßnahmen sollen diese notwendige Momentanreserve zur Verfügung stellen: |

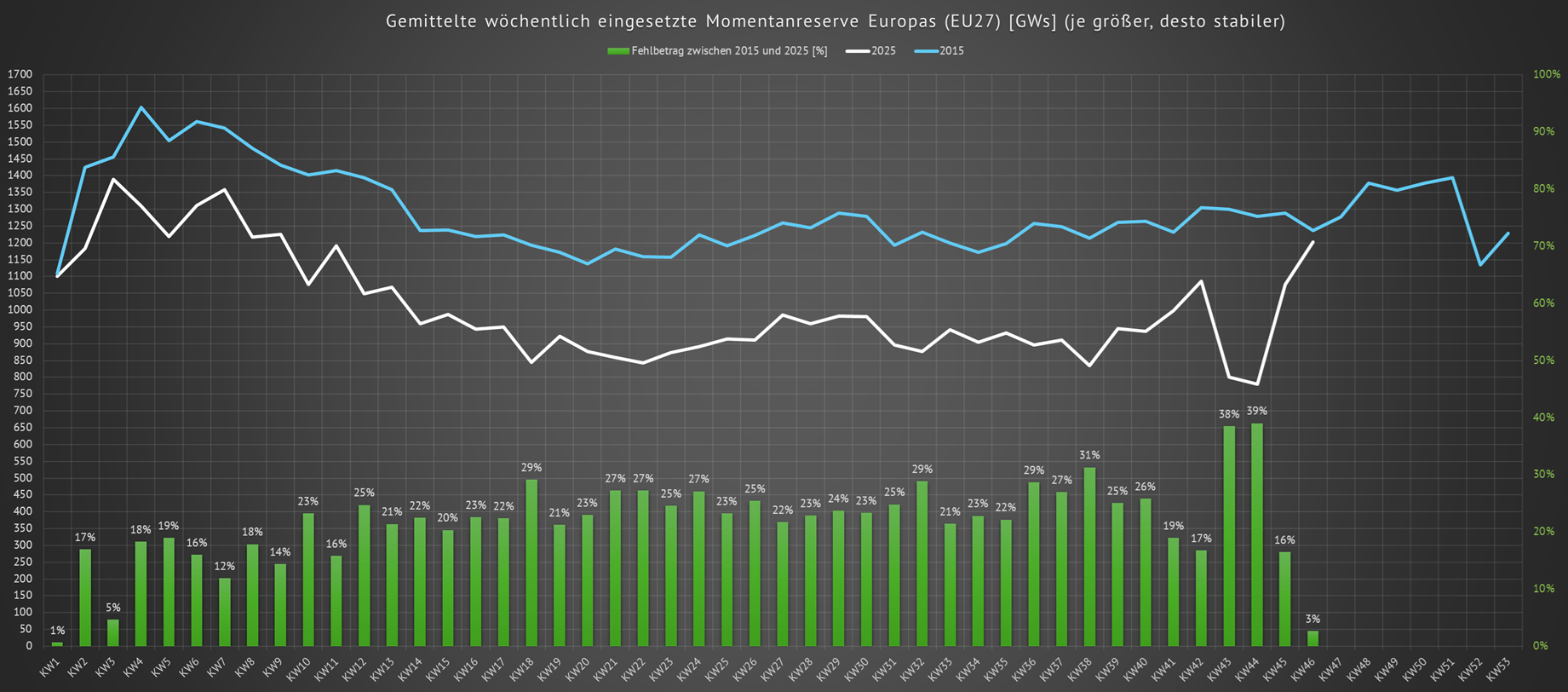

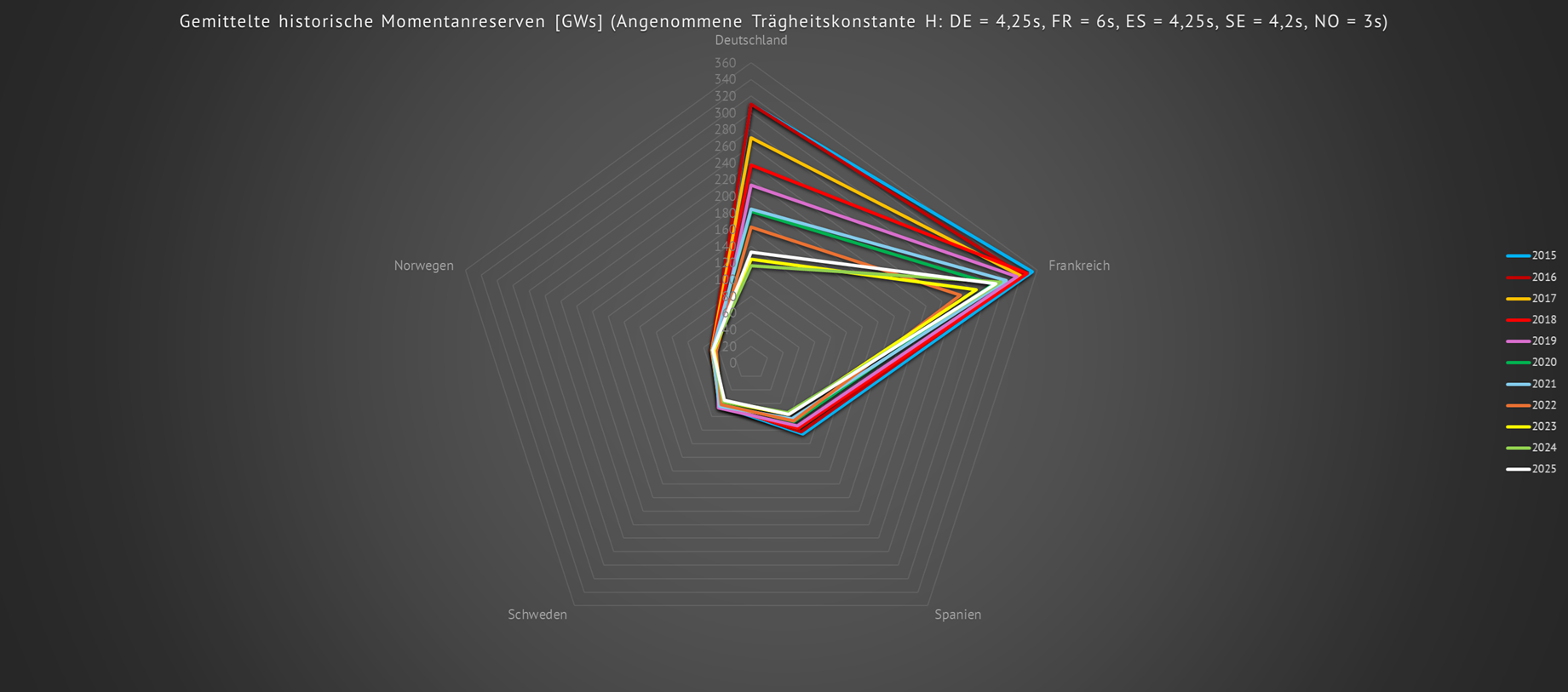

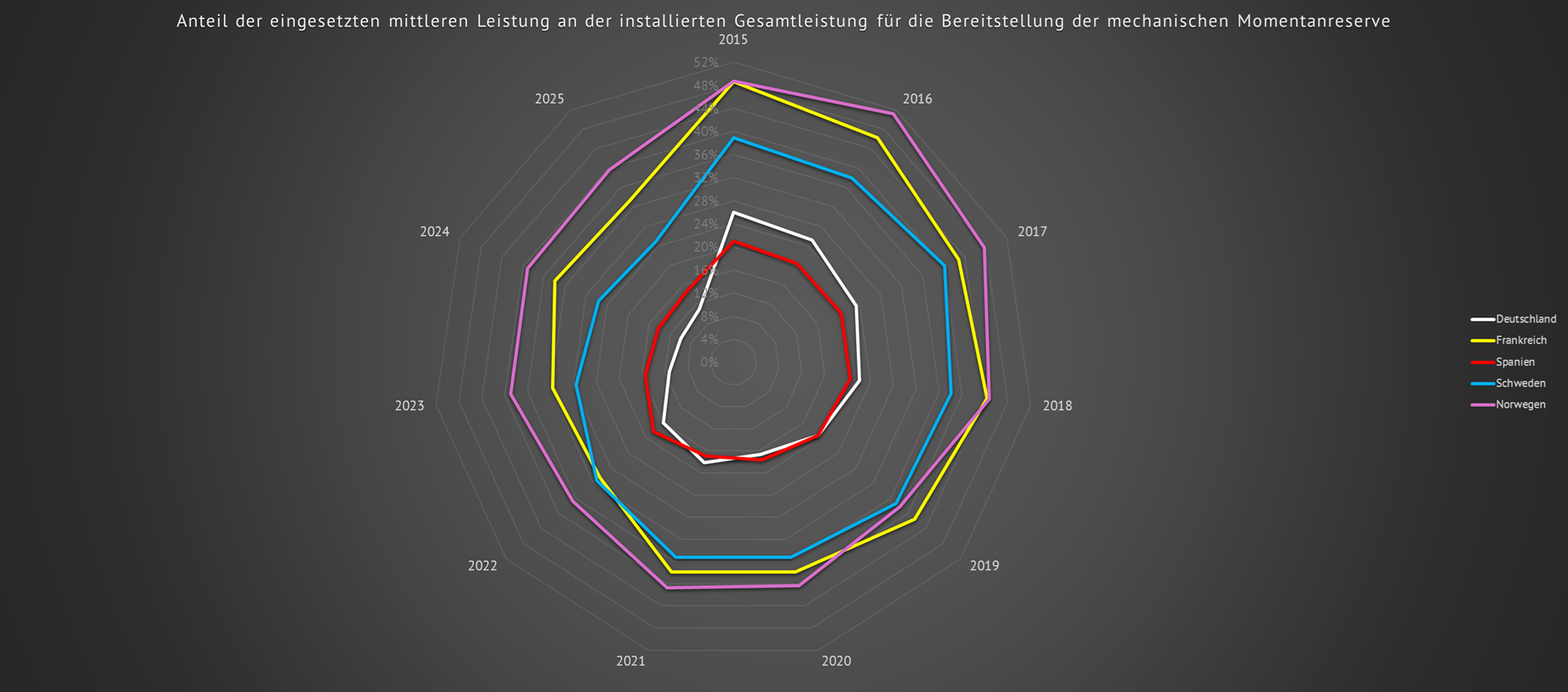

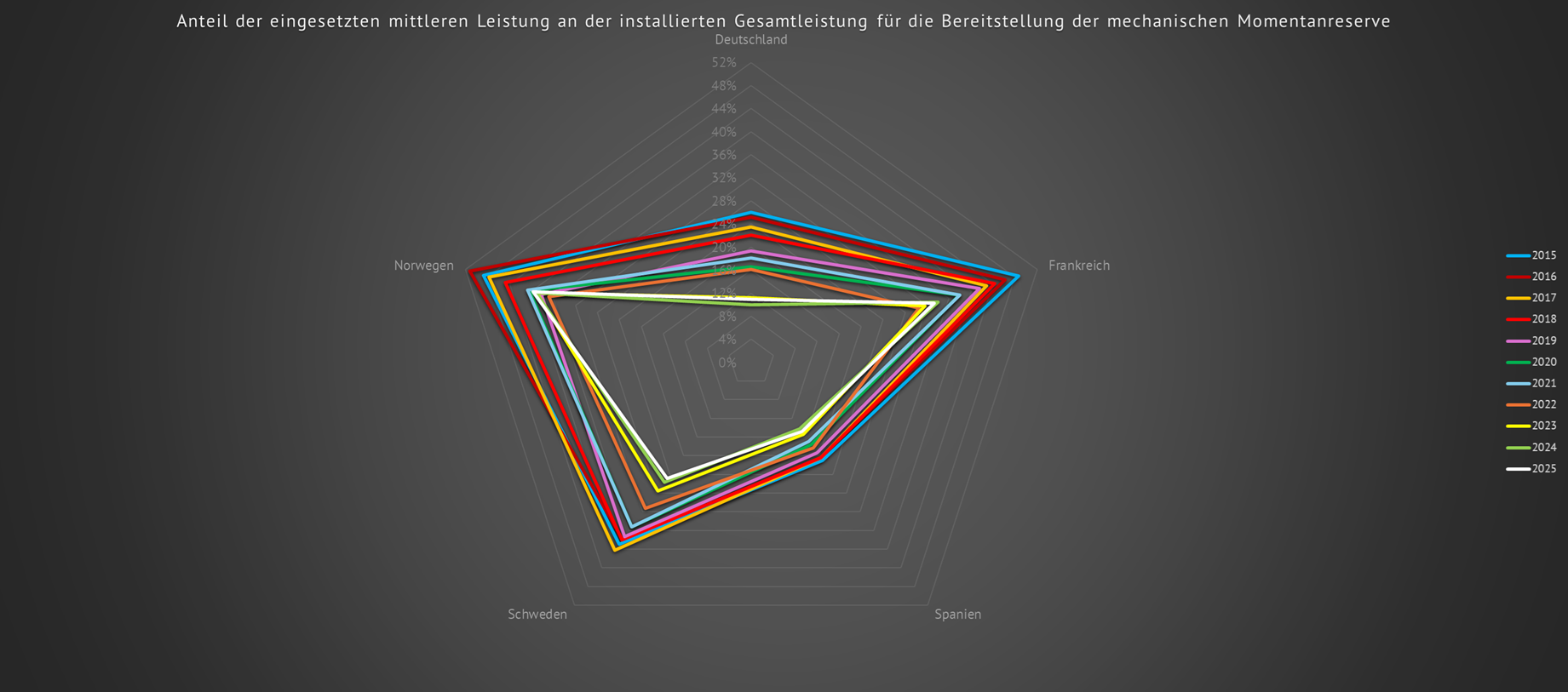

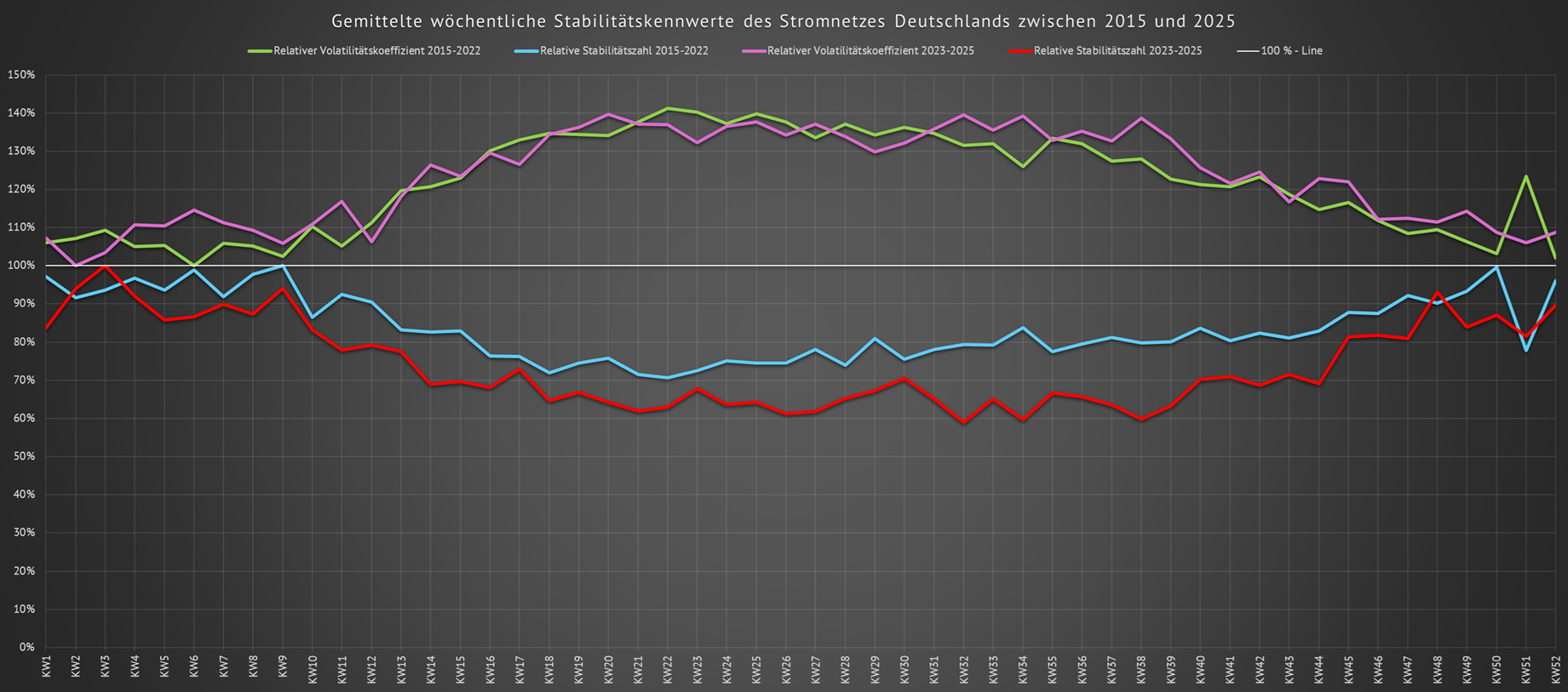

| Stand heute wurde davon bisher nichts realisiert. Weder die Windenergieanlagen, die PV-Anlagen, die Batteriegroßspeicher noch die Blindleistungsanlagen liefern bisher eine (elektrische) Momentanreserve in nennenswerten Größenordnungen. Einzig und allein die Schwungmassen der aktuell am Netz laufenden Synchrongeneratoren sorgen für (mechanische) Momentanreserve. Allerdings hat sich diese im Laufe der letzten 10 Jahre (gewollt) stark verringert. Eine zunehmende Gefahr für die europäische Netzstabilität. |

|

|

|

| Beim relativen Volatilitätskoeffizient beziehen sich die 100 % auf den geringsten ermittelten Wert im betrachteten Zeitraum. Bei der relativen Schwungmasse beziehen sich die 100 % auf den höchsten ermittelten Wert im betrachteten Zeitraum. |

|

| Bei der relativen Stabilitätszahl beziehen sich die 100 % auf den höchsten ermittelten Wert im betrachteten Zeitraum. |

|

| Will man diese Energie

elektrisch zur Verfügung stellen, gibt es nach der Arbeit von Milan

Lazic bestimmte Kriterien zu beachten. Zunächst einmal muß diese

Energie elektrisch gespeichert werden. Als elektrische Speicher kommen nach Milan Lazic nur (wenn überhaupt) folgende Speichertechnologien in Betracht: |

|

| [Quelle: Milan Lazic] |

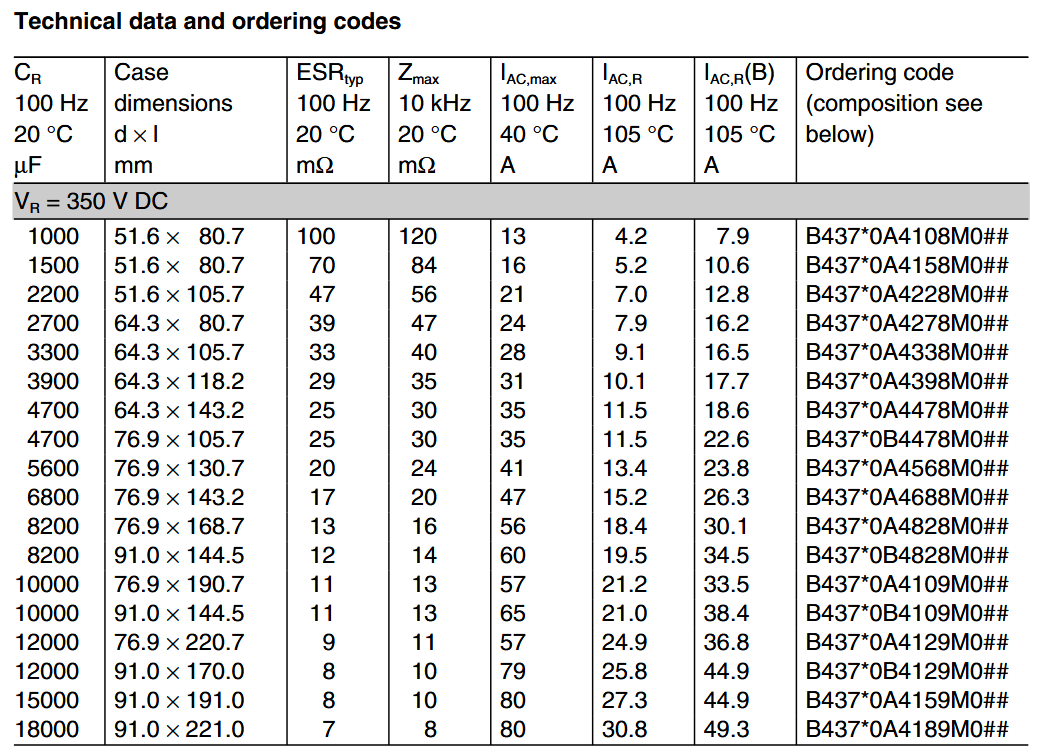

| Diese Speicher müssen in der Lage

sein, die Momentanreserve so schnell wie nötig zur

Verfügung zu stellen um sich danach (bestenfalls genauso schnell) wieder

auf die notwendige Momentanreserve aufzuladen. Darüber

hinaus sollten die Speicher auch eine größtmögliche Anzahl an Lade- und

Entladezyklen aushalten, um so eine lange Lebensdauer der Speicher zu

gewährleisten. Aus der oberen Tabelle von Milan Lazic sticht besonders der Elektrolytkondensator (Elko) hervor. Er hat eine Verzögerungszeit von 0 s und darüber hinaus auch die geringste Umladezeit. Außerdem hält er die meisten Umladeprozesse (Zyklen) von allen dort aufgeführten Speichertechnologien aus. Als gänzlich ungeeignet sieht Milan Lazic die Akkumulatoren (Batteriespeicher) als Einsatz für eine elektrische Schwungmasse. Ihre Umladezeit ist viel zu hoch und ihre Zyklenzahl viel zu gering. Deswegen soll im Weiteren ausschließlich mit Elektrolytkondensatoren gearbeitet werden. Als Beispiel für die Betriebsspannung des elektrischen Speichers für die Momentanreserve soll das modernste Steinkohlekraftwerk Deutschlands, Datteln 4, herangezogen werden. Der Turbogenerator dieses Kraftwerkes ist (nach eigener Recherche) ein 2-poliger Gigatop-Generator der Firma General Electric: |

|

|

| [Copyright: GE Vernova] |

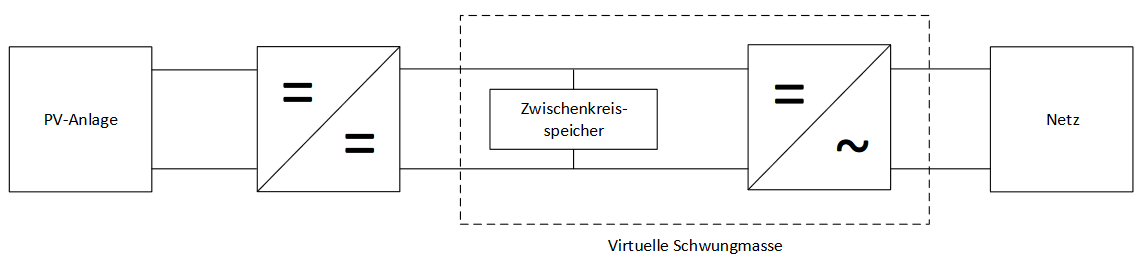

| Diesen, mit 3000 U/min rotierenden

Generator, kann man in Leistungsklassen zwischen 590 MVA und 1400 MVA und

Klemmenspannungen zwischen 18 kV und 27 kV bestellen. Der Generator von

Datteln 4 hat eine elektrische Bruttoleistung von 1100 MW. Im Weiteren

wird für den Generator mit einer Klemmenspannung von 20 kV gerechnet. Um den notwendigen Speicher zu konstruieren, verwenden wir Elektrolytkondensatoren der Firma TDK mit einer Kapazität von 18000 Mikrofarad, einer Nennspannung von 350 V und einem M12-Schraubanschluß zur Befestigung (Teilenummer: B437*0A4189M0##). Dieser Kondensator hat eine Höhe (incl. Schraubanschluß) von ca. 240 mm und ein Durchmesser von 91 mm. Die elektrische Anschaltung dieses aus Kondensatoren aufgebauten elektrischen Speichers erfolgt entsprechend der Arbeit von Milan Lazic im sogenannten Zwischenkreis: |

|

| [Quelle: Milan Lazic] |

| Eingangsseitig erhält dieser

Zwischenkreisspeicher seine Energie aus einem PV-Generator mit

nachgeschalteten DC-DC-Wandler. Ausgangsseitig hängt der

Zwischenkreisspeicher an einem DC-AC-Wandler, also an einem

Netzwechselrichter mit nachgeschaltetem Transformator. Dieser

Transformator hebt die Ausgangsspannung des Zwischenkreiswechselrichters

auf die 20 kV des oben als Referenz genommenen Turbogenerators der Firma

General Electric an. Damit speist der Speicher seine

Momentanreserve zunächst in das sogenannte Mittelspannungsnetz

ein. Über einen weiteren Transformator 20 kV / 380 KV kann dann in das

Höchstspannungnetz der Übertragungsnetzbetreiber eingespeist werden. Nimmt man in der weiteren Berechnung an, dass der Eingangs-DC/DC-Wandler an seinen Ausgangsklemmen eine Nenngleichspannung von 600 V erzeugt, dann müssen mindestens zwei Kondensatoren des Zwischenkreisspeichers in Reihe geschaltet werden. Teilt man diese 600 V auf die beiden in Reihe geschalteten Kondensatoren auf, liegen an jedem Kondensator 300 V Gleichspannung an. Ist jeder Kondensator auf die halbe Zwischenkreisspannung von 300 V aufgeladen, ergibt sich für beide Kondensatoren eine gespeicherte elektrische Energie entsprechend nachfolgender Gleichung: |

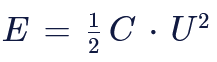

|

Bei einer Nennkapazität von 18000 uF

und einer Spannung von 300 V sind das 810 Ws. Somit hat ein

Kondensatorstring mit zwei in Reihe geschalteten Kondensatoren eine

gespeicherte Gesamtenergiemenge von 1620 Ws. Allerdings tut es nicht not, die gesamte gespeicherte Rotationsenergie von 120,6 GWs durch eine elektrische Momentanreserve zu ersetzen. Es braucht lediglich nur der Bereich der abweichenden aktuellen Frequenz bei Lastsprüngen zwischen 47,5 Hz und 52,5 Hz abgedeckt zu werden. Also nur für eine Frequenz von 2,5 Hz nach unten oder oben, ausgehend von der Nennfrequenz von 50 Hz. "Gegenüber einer herkömmlichen STATCOM, die bereits seit Jahren bei anderen Netzbetreibern eingesetzt wird, kann eine STATCOM-GFM neben der Bereitstellung von Blindleistung auch Wirkleistung schnell aufnehmen und abgeben. Wirkleistung ist die elektrische Leistung, die tatsächlich aus der heimischen Steckdose kommt und zum Beispiel einen Staubsauger zum Laufen bringt. Die STATCOM-GFM erweitert die konventionelle STATCOM um netzbildende Eigenschaften, sogenanntes „Gridforming“. Voraussetzung dafür ist der Energiespeicher, der aus sogenannten SuperCaps besteht. Bei einem Ungleichgewicht zwischen Erzeugung und Verbrauch im Stromnetz, kann dieses kurzfristig Energie aus der STATCOM-GFM beziehen oder an sie abgeben. Das passiert zum Beispiel, wenn ein großes Kraftwerk oder eine Industrieanlage störungsbedingt ausfällt. Danach ist der Energiespeicher einer STATCOM-GFM leer beziehungsweise voll. Jedoch greift dann schon die Primärregelleistung aus anderen Quellen, wie zum Beispiel aus Batterien. Wenn man so will, ist eine STATCOM-GFM der erste Fallschirm, der einem Zeit verschafft, bis der zweite Fallschirm aufgeht. Man spricht unter Ingenieuren auch von “Momentanreserve”." |

|

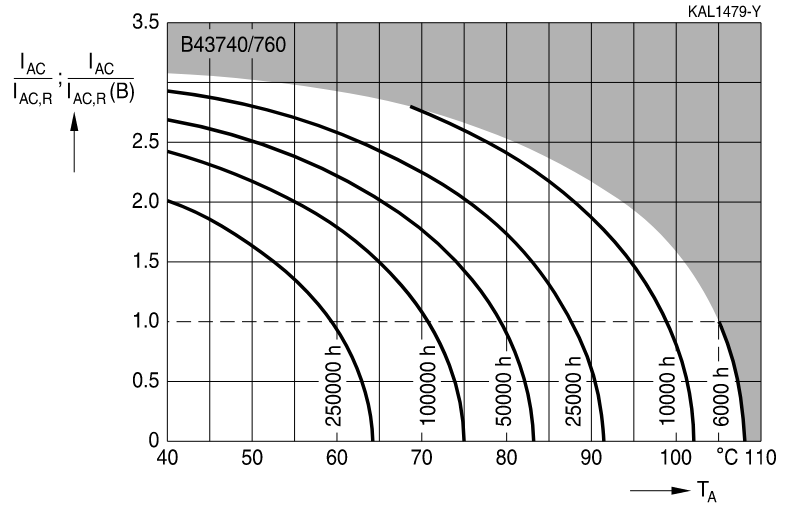

| [Quelle: TDK] |

| gibt der Hersteller eine maximale Lebensdauer der Kondensatoren von 250.000 Stunden an: |

|

| [Quelle: TDK] |

| Das allerdings nur unter optimalen

Temperatur- und/oder Ripplestrombedingungen. Um die Grenze für die Höhe

des Ripplestroms einzuhalten, müßte der eingesetzte DC-DC-Wandler

entsprechend konstruiert werden. Würde der fließende Ripplestrom nie

größer als 30,8 Aeff werden, könnte die

Kühlung der Kondensatoren für eine innere Kondensatortemperatur von 50°C

ausgelegt werden, was entsprechende Kosteneinsparungen zur Folge hätte.

Gelänge es, den Ripplestrom des DC-DC-Wandlers auf Null zu begrenzen,

könnte man bei einer Lebensdauer von 100.000 Stunden (11 Jahre) die

Kühlung so konstruieren, dass sich die Kondensatoren bis auf 70°C erwärmen

dürfen. 250.000 Stunden entspricht einer Lebensdauer von 28 Jahren. Läßt man aus Sicherheitsgründen nur eine Lebensdauer von 20 Jahren zu, müssten danach alle Kondensatoren getauscht und durch neuwertige Kondensatoren ersetzt werden. Neben den reinen Kosten für die Kondensatoren (68 bis 196 Mrd. Euro, je nach Ausbaustufe der elektrischen Momentanreserve), kämen dann natürlich noch die Personalkosten hinzu. Die avisierten 20 Jahre Betriebsdauer der elektrischen Momentanreserve entspräche auch der angesetzten Lebensdauer des deutschen Wind- und Solarkraftwerkspark (mit Tendenz hin zu 25 Jahren für die Windkraftanlagen und 35 Jahre für die PV-Kraftwerke). Nach dieser Zeit müßte also der gesamte Kraftwerks- und Momentanreservepark einmal runderneuert werden. Im Vergleich zu den während ihrer Betriebsdauer stetig ertüchtigten Kernkraftwerken mit einer realisierbaren Lebensdauer von 100 Jahren, müßte der komplette regenerative Kraftwerkspark in diesen 100 Jahren also mindestens 4 mal ausgetauscht bzw. "gerepowert" werden. Es ist zu erkennen, dass auch im Fall der Momentanreserve bei der "grünen" Energiewende ausschließlich nur mit Superlativen zu rechnen ist. Dasselbe gilt auch für die Stromerzeugung, für den Stromimport und für die Stromgestehungskosten. Das deutsche Stromnetz der Zukunft wird also super dezentral, super asynchron, super trägheitsarm, super komplex, super kompliziert, super anspruchsvoll, super fehleranfällig, super instabil, super volatil, super oberschwingungsreich - es hat eine super verringerte Kurzschlußleistung und ist zudem super teuer. Auf der anderen Hand sind die großen ingenieurtechnischen Herausforderungen der geplanten Stromwende für einen Elektroingenieur aber auch super interessant. Der Autor geht davon aus, dass die (noch) vorhandene Ingenieursleistung ausreichen wird, diese Herausforderungen zu meistern. Was er aber nicht versteht ist, weshalb sich Deutschland überhaupt so ins Risiko begeht, wo doch ein jahrzehntelang stabil betriebener und preiswerter Kraftwerkspark ohne große Auffälligkeiten seine Arbeit getan hat. Und wenn der knapp 2%-Anteil Deutschlands am weltweiten CO2-Ausstoß schon vermieden werden soll, warum dann nicht durch die sicheren und überaus langlebigen Kernkraftwerke? So wie es die führenden Industrieländer weltweit machen? |

|

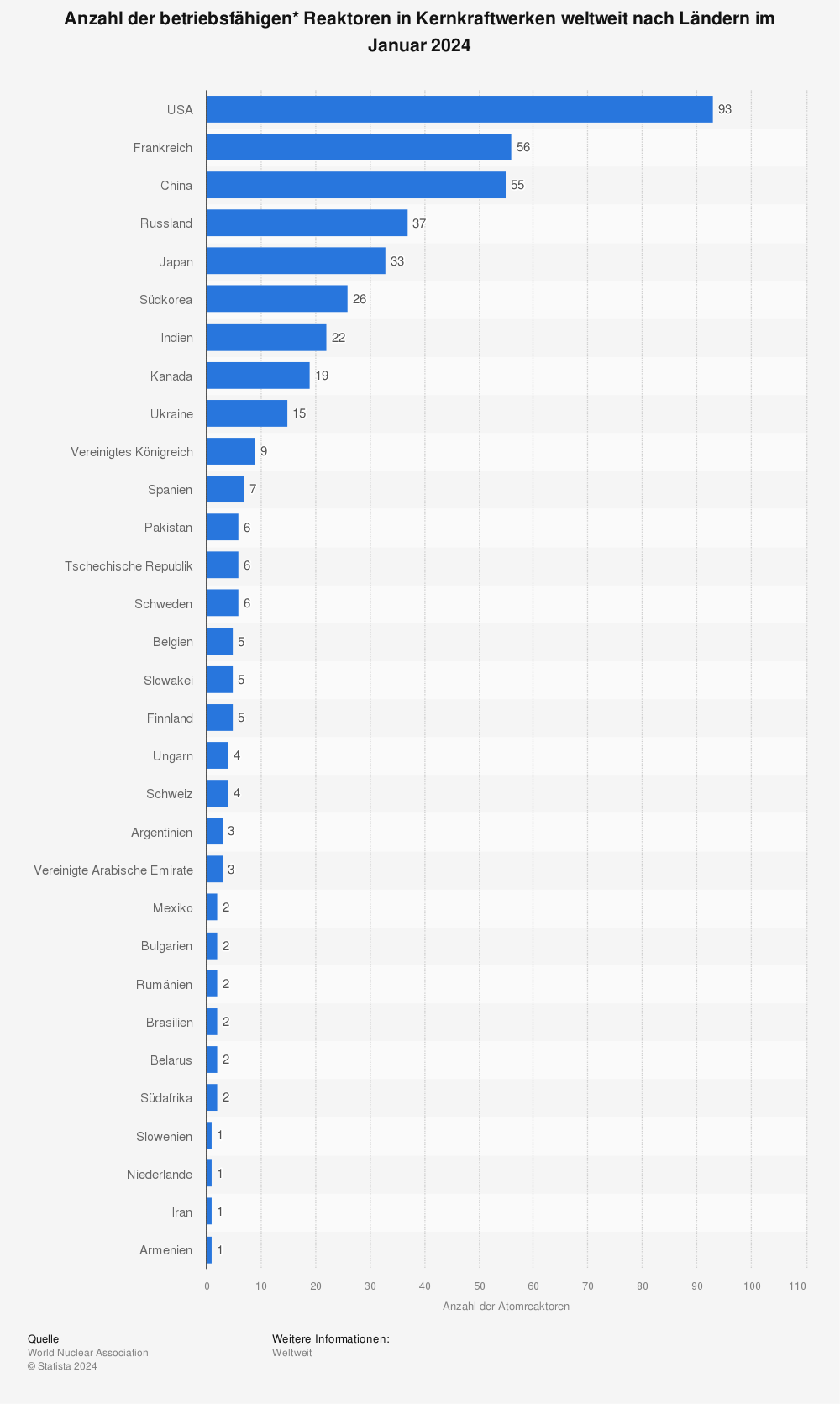

| [Quelle: Statista] |

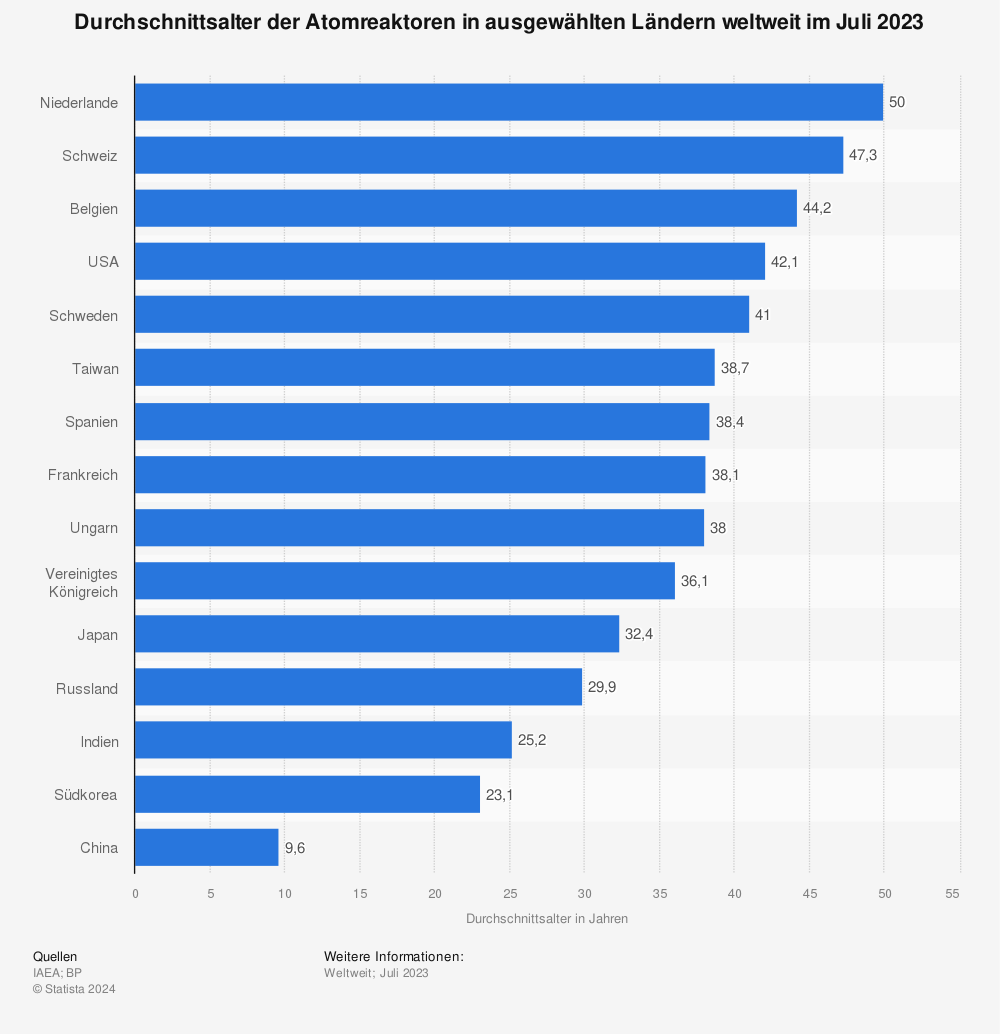

| Die durchschnittliche Betriebsdauer eines Kernkraftwerkes beträgt mindestens 40 Jahre. Mit durchgehenden Ertüchtigungen über die gesamte Lebensdauer und entsprechenden behördlichen Genehmigungen, sind Betriebsdauern darüber hinaus problemlos zu erreichen. |

|

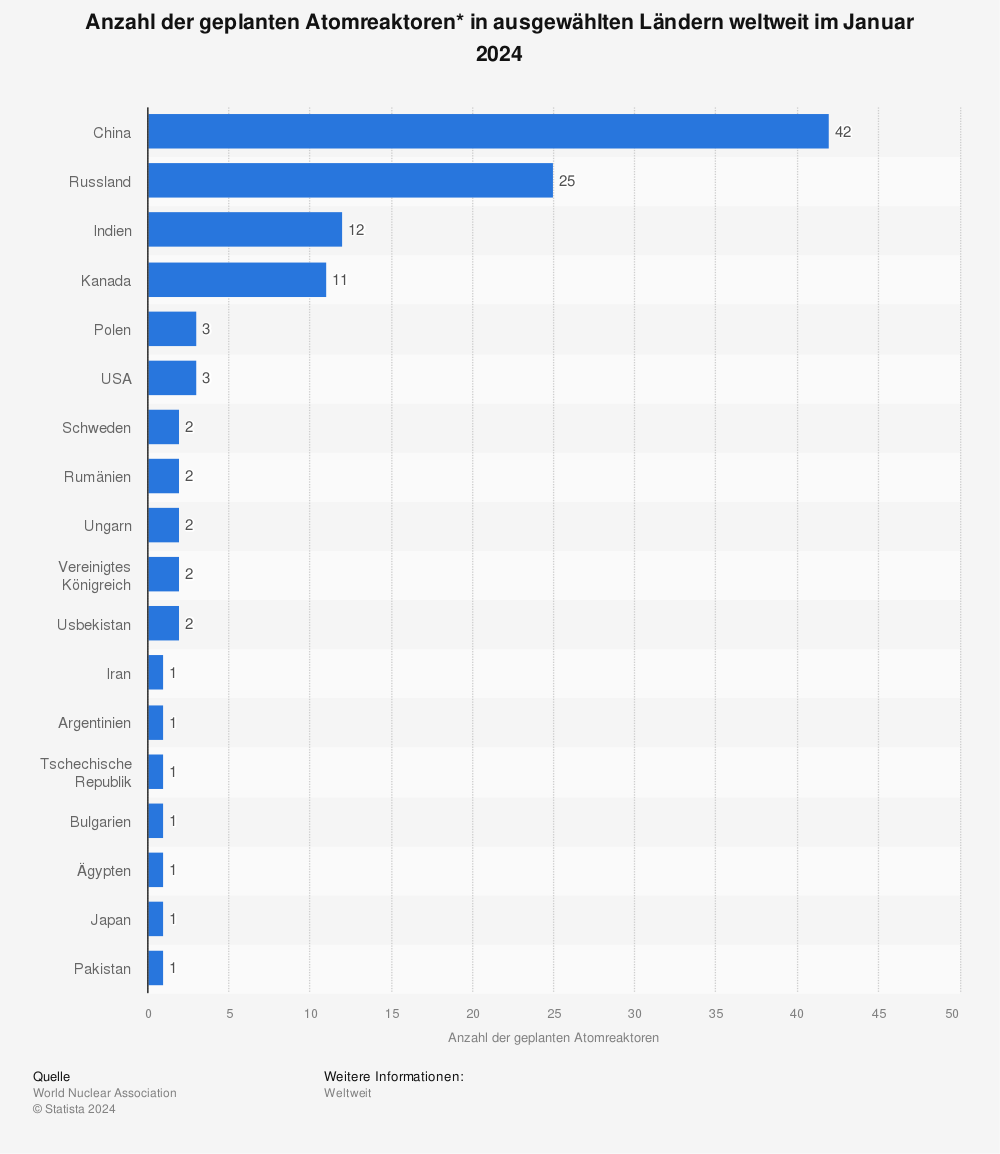

| [Quelle: Statista] |

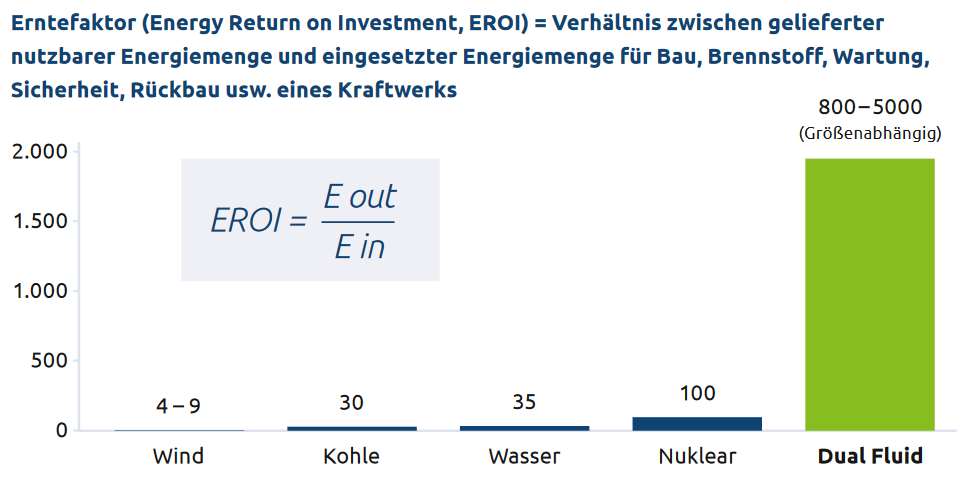

Hier noch eine Veröffentlichung der internationalen Kernenergie Agentur IAEA zu den weltweiten Kernreaktoren. Eine zukunftsfähige Variante der

Kernreaktoren stellt der

Dual-Fluid-Kernreaktor dar. Dieser ist weitaus effizienter, weitaus

sicherer, weitaus billiger als bisherige Kernkraftwerke und produziert

Spaltprodukte, die nach spätestens einigen hundert Jahren

strahlungstechnisch nicht mehr relevant sind. Des Weiteren verbrennt

dieser Reaktortyp die radioaktiven Abfallprodukte der heutigen

herkömmlichen Kernkraftwerke. |

|

| [Quelle: dual-fluid.com] |

| Außerdem ist dieser Kraftwerkstyp (wie alle Kernkraftwerke) selbstverständlich grundlastfähig, netzdienlich und witterungsunabhängig im Gegensatz zu den von Deutschland präferierten volatilen Energieerzeugern. |

| Eine Null-Prozent-CO2-Stromversorgung

ohne Kernkraftwerke sehen führende Wirtschaftsnationen also offensichtlich als

nicht machbar und nicht praktikabel an. Weder für eine kontinuierliche und

sichere Energieversorgung, noch für einen wettbewerbsfähigen Strompreis. Nur Deutschland will sich offensichtlich das volatilste, das fragilste und das teuerste Stromsystem weltweit leisten. Zumal Deutschland sehr wahrscheinlich überhaupt keine CO2-freie Stromversorgung erreichen wird. Denn realistischerweise wird der benötigte Wasserstoff als Ersatz für das bisher in der Stromversorgung verwendete Erdgas niemals in der ausreichenden Menge und für einen akzeptablen wirtschaftlichen Preis zur Verfügung stehen. Auch die vier Übertragungsnetzbetreiber gehen in ihrer Langfristanalyse zwar von einem deutlichen Absinken der jährlichen CO2-Produktion im Stromsektor von aktuell 208 Mio. t auf 56 Mio. t im Jahr 2030 aus, aber trotz der dann erfolgten Abschaltung aller Kohlekraftwerke bleibt es bei einem CO2-Ausstoß durch die verbliebenen und hinzu gebauten erdgasbetriebenen Backup-Kraftwerke. Und das wird weit über das Jahr 2030 hinaus auch so bleiben. Denn auch der politisch gewollte Wasserstoffhochlauf trifft auf die harte Realität. Somit bleibt Deutschland, trotz des europaweit höchsten erneuerbaren Strommixes aus Wind und PV in der Stromerzeugung, auch nach der Abschaltung aller Kohlekraftwerke im Jahr 2030 (und darüber hinaus) Europas größter CO2-Emittent. Und bemerkenswerterweise rangiert Deutschland dabei auch noch weit vor Polen: |

|

| [Quelle: Langfristanalyse 2030 S. 112] |

| Der Bundesrechnungshof schreibt auf

S. 32 seines "Berichts nach § 99 BHO zur Umsetzung der

Energiewende im Hinblick auf die Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit und

Umweltverträglichkeit der Stromversorgung" zum Ausstieg

Deutschlands aus der Kernenergie: "Europäische und nationale energiepolitische Maßnahmen sollten ebenfalls möglichst kohärent sein. Andere EU-Staaten planen, die als klimaneutral eingestufte Kernenergie künftig verstärkt zu nutzen. Deutschland wird somit künftig möglicherweise vermehrt Atomstrom aus anderen EU-Staaten importieren. Der deutsche Ausstieg aus der Kernenergie erscheint im europäischen Kontext widersprüchlich." |

| Minimal notwendige mechanische Schwungmasse Wrot oder elektrische Schwungmasse E |

| Erläuterung |

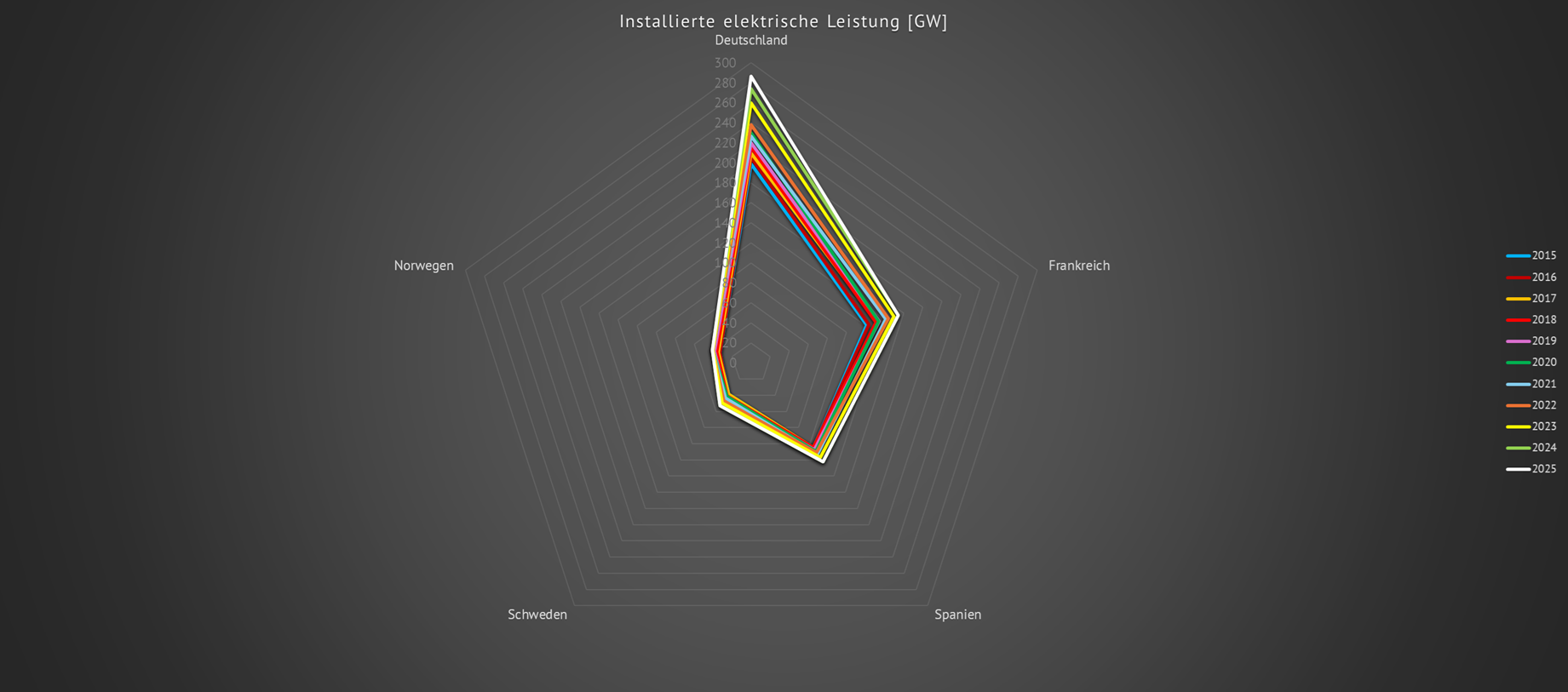

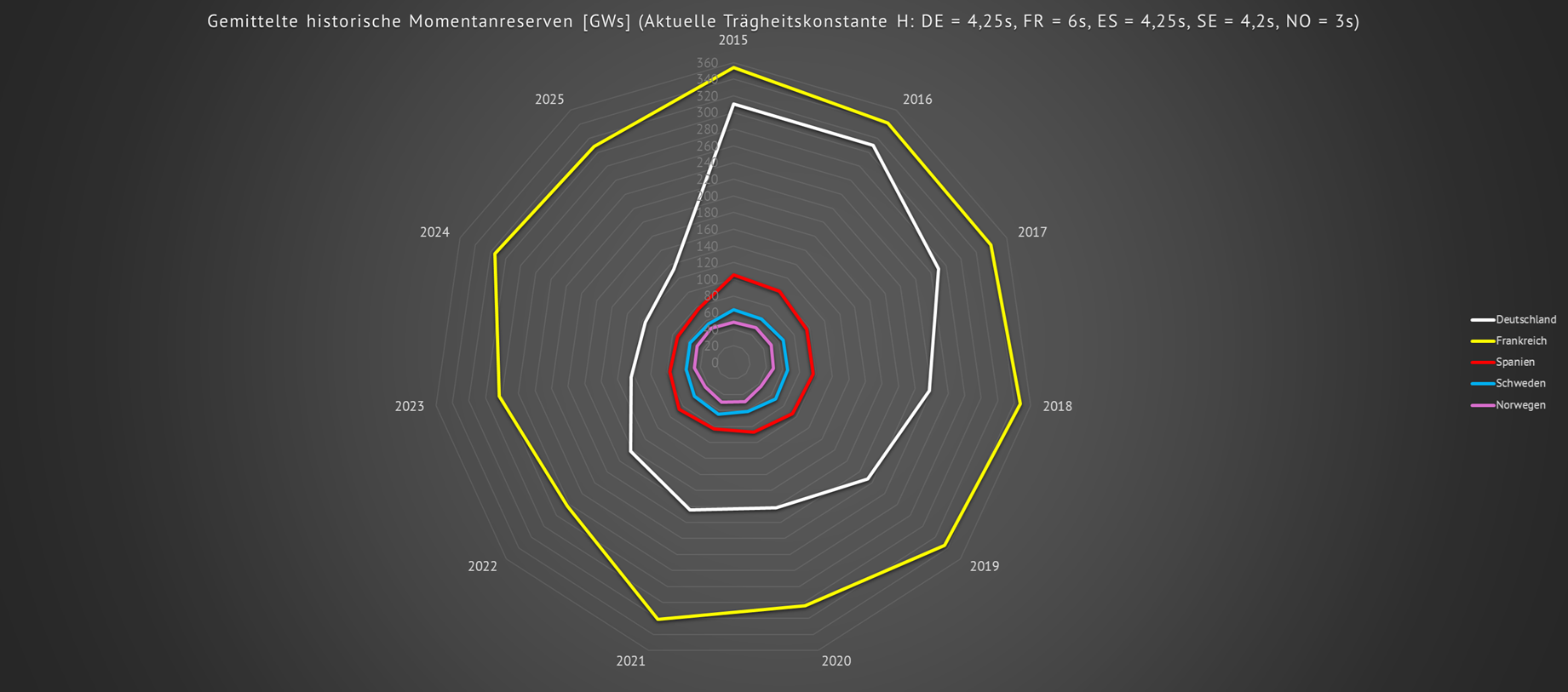

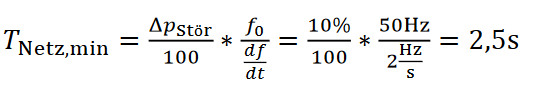

| Im Kapitel 4 ihrer

Ausführungen kommen die Übertragungsnetzbetreiber zu dem Schluß, dass

im zusammenhängenden kontinentaleuropäischen Verbundnetz eine Gefährdung

der Frequenzstabilität eher unwahrscheinlich ist. Grund dafür sind die

(noch vorhandenen) riesigen mechanischen Schwungmassen von Deutschlands

Anrainerstaaten. Allein Frankreich mit seinem Kernkraftwerkspark liefert

dazu einen überragenden Anteil. Dennoch erkennen die Übertragungsnetzbetreiber an, dass es bei Netzstörungen zu Netzauftrennungen und infolge dessen zu Teilnetzbildungen kommen kann. Diese entstandenen Teilnetze sollen in der Lage sein, ein maximal 10%iges Leistungsungleichgewicht zu beherrschen. Als Beispiele werden Im- und Exporte von Strommengen über 10% der aktuellen Netzlast genannt. Dabei darf in jedem Fall der maximal zulässige Frequenzgradient in diesem Teilnetz nicht größer als 2 Hz/s sein. Daraus errechnen die Übertragungsnetzbetreiber eine minimale Netzanlaufzeitkonstante von: |

|

| Die Netzbetreiber beziffern in dieser

Studie die notwendige Bereitstellung von Primär- und

Sekundärregelleistung auf einen Wert von mindestens 16 GW. Entsprechend der obigen Formel: |

|

| ergibt sich dann mit Sn

= 16 GW, Tj = TNetz,min

= 2,5 s und f = fn = 50 Hz eine minimal

notwendige mechanische oder elektrische Momentanreserve

von Wrot

= E = 80 GWs für ein abgetrenntes Teilnetz. Innerhalb des kontinentaleuropäischen Verbundnetzes wird Gesamtdeutschland als ein Regelblock für die Bereitstellung von Regelleistung angesehen. Für diesen Regelblock geben die Übertragungsnetzbetreiber eine minimal notwendige Regelleistung von 20 GW an, die kontinuierlich als mechanische Momentanreserve am Netz sein muss. Für diese mechanische Momentanreserve errechnen die Übertragungsnetzbetreiber eine mittlere Anlaufzeitkonstante der Turbosätze von TAN,KW = 10 s. Daraus ergibt sich nun wiederum eine in den mechanischen Schwungmassen gespeicherte Energiemenge von Wrot = E = 400 GWs, welche jederzeit vom Regelblock Deutschland innerhalb des kontinentaleuropäischen Verbundnetzes für die gesamte europäische Netzstabilität vorgehalten werden muß. |

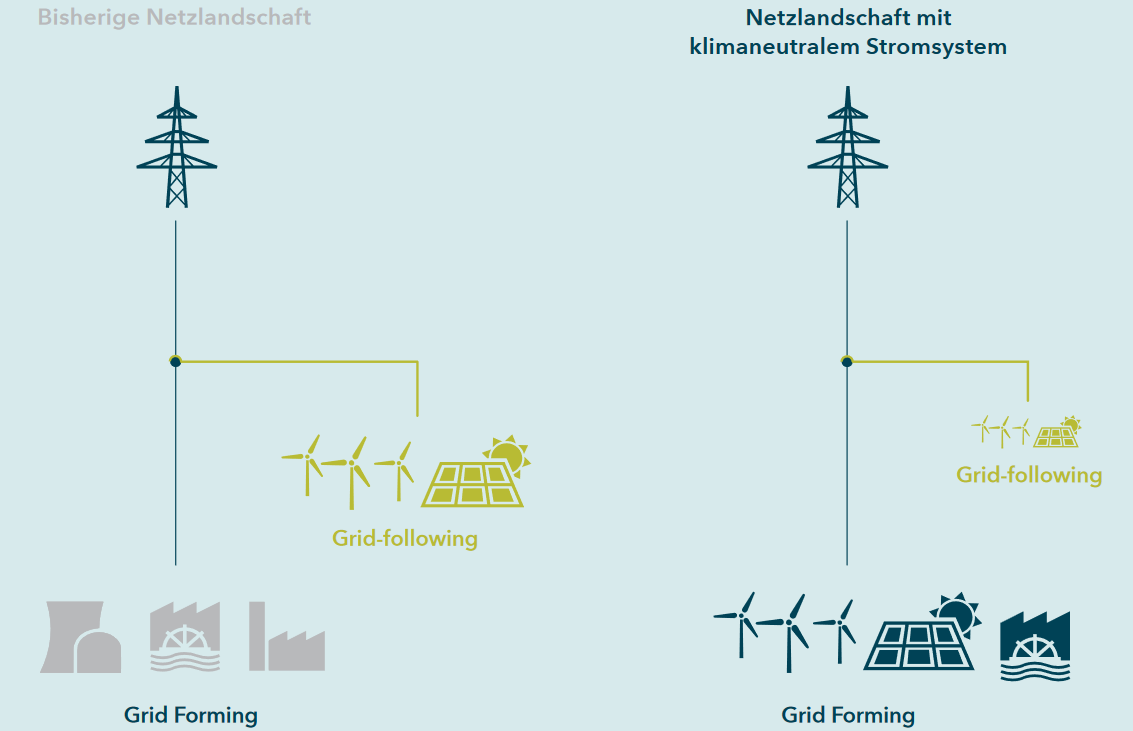

| Grid Forming |

| Erläuterung |

| Roadmap Systemstabilität |

| Ein weiteres Problem der 100%igen

Stromversorgung mittels regenerativer Energien ist, dass heutige Solar-

und Windwechselrichter nicht in der Lage sind, selbständig ein Netz stabil

und dauerhaft aufzubauen, also zu formen. Bis heute können sie lediglich

dem durch die Synchrongeneratoren aufgebauten Verbundnetz folgen, indem

sie sich (bei genügend Wind und Sonne) auf das bereits vorhandene

Verbundnetz aufsynchronisieren. Ist kein führendes Stromnetz vorhanden,

sind die heutigen Wind- und Solarwechselrichter vollkommen hilflos und

speisen, trotz vorhandenem Wind und/oder Sonne kein einziges Ampere in das

Verbundnetz ein. Diese Fähigkeit muß ihnen im Verbund zukünftig erst

einprogrammiert werden - sie sollen zu sogenannten "Grid Formern" (TransnetBW,

Amprion) mutieren. Dazu ist eine entsprechende Umrichtertechnologie

mit angepasster Steuer- und Regelungssoftware notwendig. Bisher gibt es in

Deutschland lediglich einige Pilotanwendungen für diese Technik. |

|

| [Quelle: Newsletter 21 TransnetBW] |

| In der obigen Darstellung ist zu

erkennen, dass die bisherigen Grid Former die atomaren,

die fossilen und die Laufwasserkraftwerke sind/waren. Spätestens ab 2045

sollen die Grid Former dann ausschließlich aus

Windkraft-, Solarkraft-, und Laufwasserkraftwerke bestehen. Es stellt sich dann allerdings die Frage: Wer formt das Netz der Zukunft (und zu welchem Preis), wenn es draussen gleichzeitig dunkel und windstill ist, alle Speicher geleert und die Kondensatoren der Statcoms und der Wechselrichter entladen sind? |

| Der VDE hat in seinem Forum Netztechnik/Netzbetrieb Hinweise zu den Eigenschaften von Grid Formern hinterlegt. |

| Netzüberlastungen |

| Erläuterung |

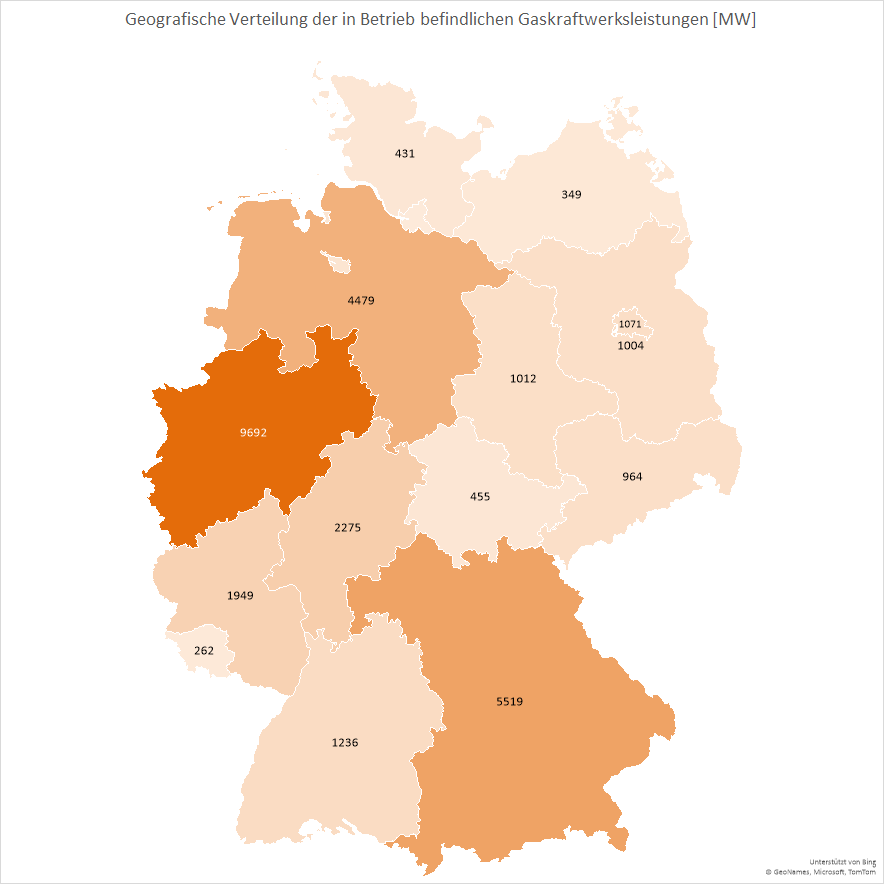

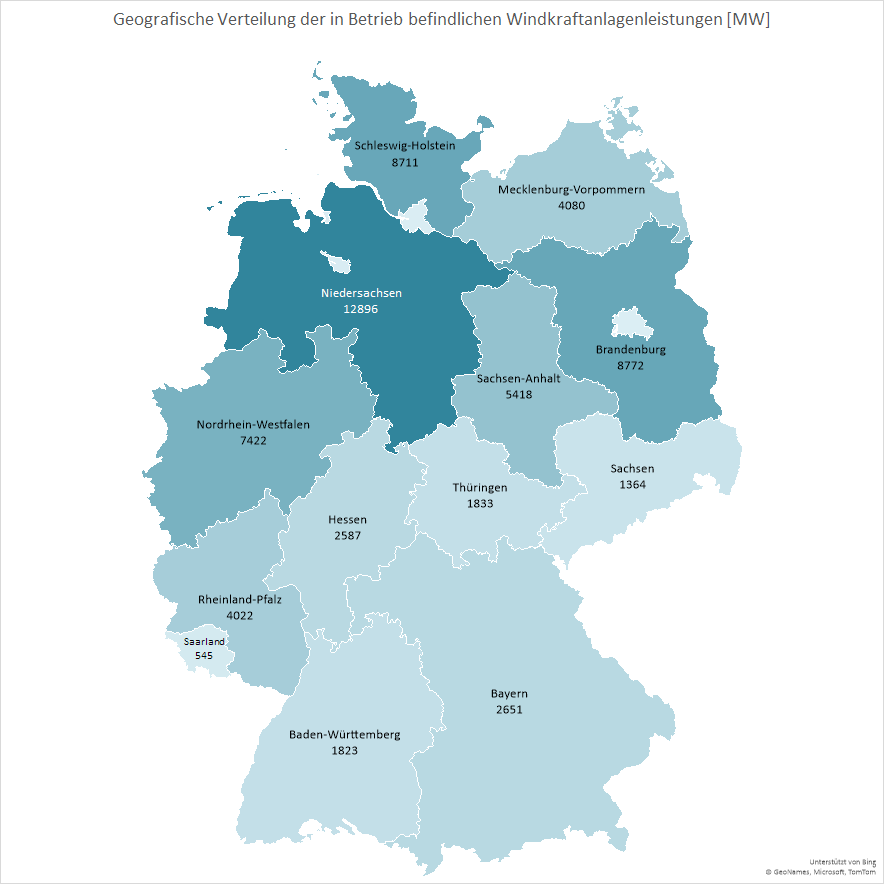

| Der vorgesehene Umbau des deutschen

Stromnetzes zu einem 100%igen Netz aus erneuerbaren Stromerzeugungsanlagen

bis 2045 führt (bei mangelhaftem Netzausbau) nach heutigen Stand zu

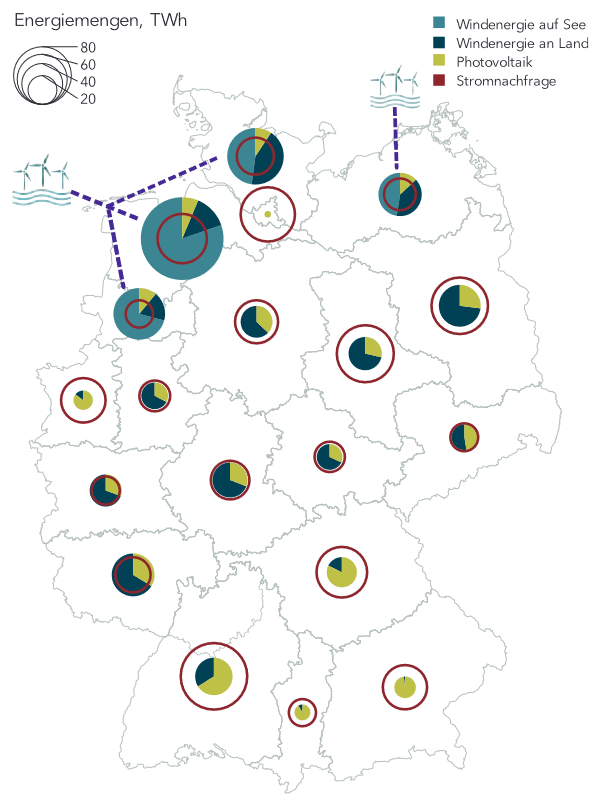

deutlichen Netzüberlastungen in bestimmten Gebieten. In ihrer Zukunftsstudie 2050 wirft die TransnetBW einen Blick in die vorgesehene Stromerzeugung und in die erwartbare Stromnachfrage. Es ergibt sich folgendes Szenario: |

|

| [Quelle: Zukunftsstudie 2050 TransnetBW] |

| Es ist die große Stromeinspeisung im

Norden und die gleichzeitig hohe Stromnachfrage im Süden Deutschlands gut

zu erkennen. Während die eingespeiste Windenergie in Niedersachsen und

Schleswig- Holstein den dortigen Energiebedarf bei Weitem übersteigt,

weisen Baden-Würtemberg und Bayern große Stromdefizite aus. Diese

südlichen Bundesländer erzeugen durch die erfolgte Abschaltung aller

Kernkraft- und Braunkohlekraftwerke nicht mehr genügend elektrische

Energie zur Deckung ihres Eigenbedarfs. Sie sind vollkommen auf den

Stromtransfer aus dem Norden angewiesen. Gemildert wird diese Abhängigkeit

durch den Zubau wasserstoffbetriebener Gaskraftwerke in diesen Regionen. Um die im Norden Deutschlands anfallenden Strommengen der Industrie im Süden Deutschlands verfügbar zu machen, müssen sie bei Bedarf dorthin transportiert werden. Das dafür zur Verfügung stehende Übertragungsnetz des Jahres 2030 sieht so aus: |

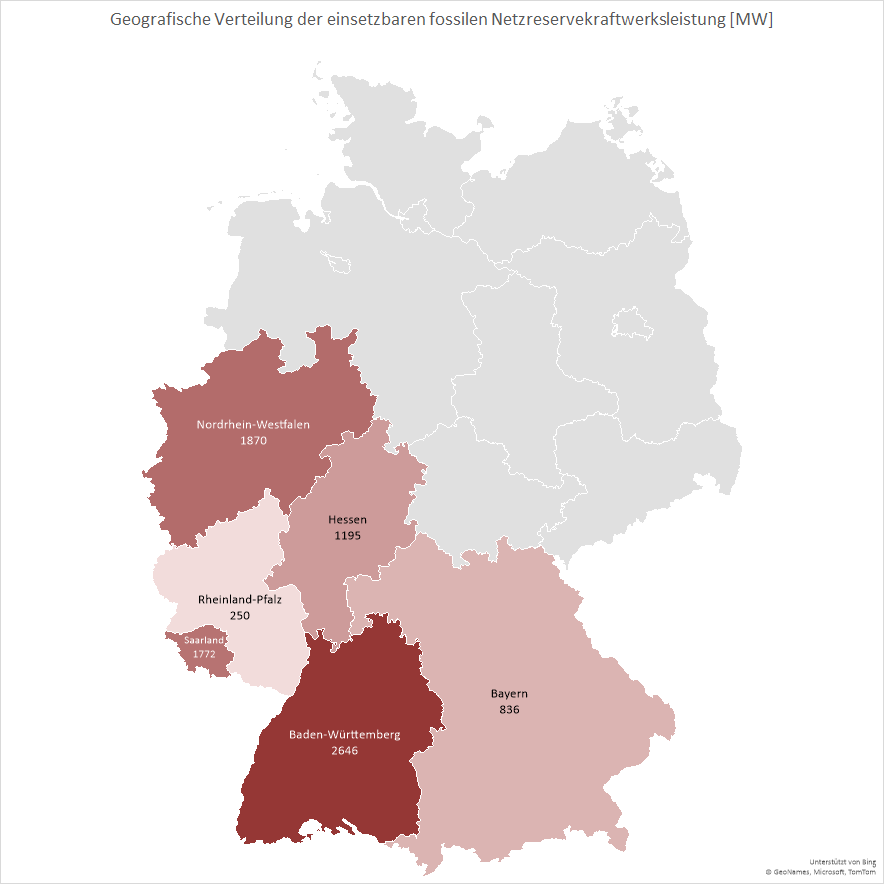

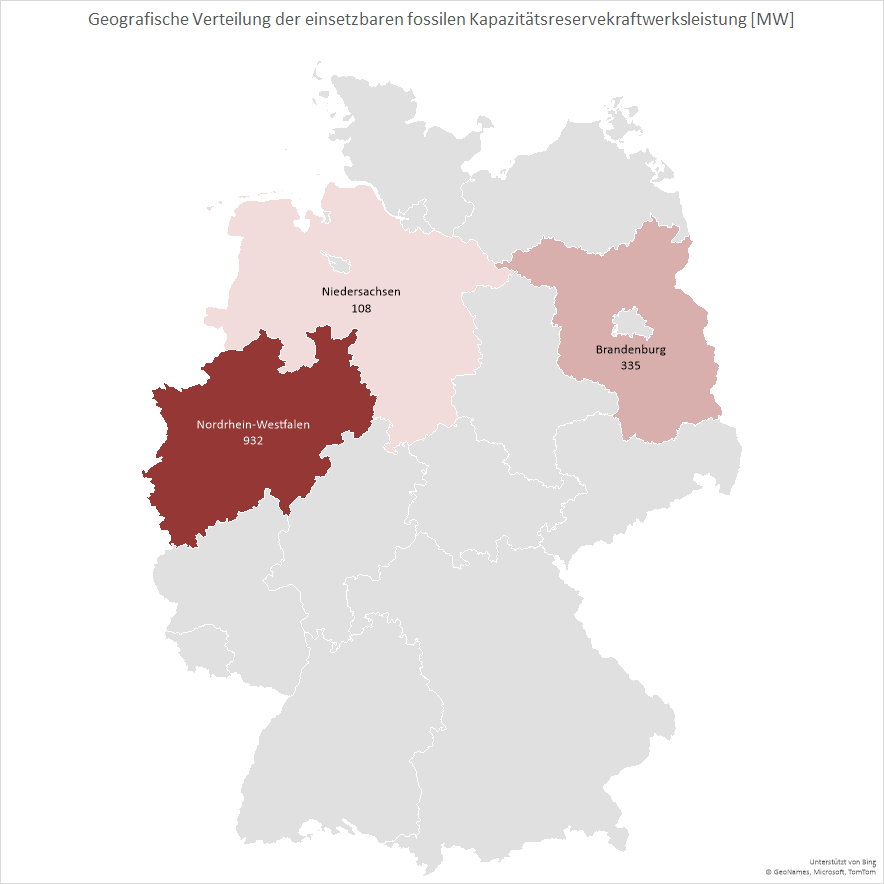

|

| [Quelle: Zukunftsstudie 2050 TransnetBW] |

| Dargestellt ist dieses Netz nach

einem sogenannten (n-1) - Fehlerlerfall. Ein (n-1) - Fehlerfall tritt dann

ein, wenn bei allen betrachteten Betriebsmitteln (hier

Übertragungsleitungen), an irgendeiner betrachteten Stelle ein

Betriebsmittel (hier eine Übertragungsleitung) ausfällt. Das deutsche Übertragungsnetz war seinerzeit so konzipiert, dass mit dem damaligen atomaren und fossilen Kraftwerkspark der Ausfall einer (regionalen) Übertragungsleitung, oder auch der Ausfall eines (regionalen) Kraftwerkes, sicher aufgefangen werden konnte. Die am Verbundnetz verbliebenden Betriebsmittel konnten den vor dem eingetretenen Fehlerfall vorhandenen Leistungsfluß anstandslos mit übernehmen. Das lag an der passgenauen Verteilung der atomaren und der fossilen Kraftwerke entsprechend den Stromverbrauchern. So befand sich der größte Teil der Kernkraftwerke dicht an den Industriestandorten zwischen Nordrhein-Westfalen und Bayern und lange Übertragungsleitungen waren nicht notwendig: |

|

| [Quelle: BMUV] |

| Diese pragmatische Verteilung der

atomaren und fossilen Stromerzeuger wurde mit dem drastischen Zubau der

Erneuerbaren und dem drastischen Abbau der Fossilen in den letzten

Jahrzehnten deutlich verzerrt. Insbesondere nach der Abschaltung aller Kernkraftwerke, befinden sich mittlerweile die größten Stromerzeuger im Norden Deutschlands und die größten Stromverbraucher weiterhin im Süden Deutschlands. Somit müssen die äußerst volatil erzeugten Strommengen im Norden über tausende von Übertragungskilometer in den Süden Deutschlands befördert werden. Durch die wesentliche Stromgenerierung im Norden und den notwendigen Abtransport der Strommengen in den Süden, weisen rund 44% der 35.500 km Höchstspannungsnetze des Übertragungsnetzes 2030 im (n-1) - Fehlerfall deutliche Überlastungen im Jahr 2050 auf. Bis in das Jahr 2050 summiert sich die sogenannte Überlastenergie auf über 200 TWh im Jahr. Im Jahr 2030 beträgt die prognostizierte Überlastenergie 25,9 TWh. Zwischen 2030 und 2050 erhöht sich die Netzüberlastung also um fast das Zehnfache. Das ist der Grund, warum die Übertragungsnetzbetreiber auf milliardenschwere Netzverstärkungs- und Netzausbaumaßnahmen in den nächsten 20 Jahren drängen. Die dafür prognostizierten Kosten bis in das Jahr 2037 belaufen sich auf ca. 350 Mrd. Euro. Davon könnte man, mit dem Sachstand von Olkiluoto, 32 moderne Kernkraftwerke des Europäischen Druckwasserreaktors EPR mit einer Nennleistung von je 1600 MW bauen. Diese würden, bei einer 87%igen Volllaststundenzahl, eine Strommenge von 32 mal 1600 MW mal 8760 h mal 0,87 = 390 TWh im Jahr produzieren. Das wären im Jahr 2050 (Strombedarf mit 1300 TWh angenommen) ca. 30 % des notwendigen Jahresbedarfs an elektrischer Energie. Diese 32 Kernkraftwerke hätten zusammen eine Generatorleistung von 51,2 GW und eine daraus resultierende Momentanreserve von 1024 GWs (bei einer Netzanlaufzeitkonstante von TNetz = 10 s). Und damit wäre das Problem der fehlenden mechanischen Schwungmassen sowie auch das derzeitige und zukünftige Grid Former-Problem nicht mehr vorhanden. Außerdem wäre der größte Teil des Zubaus an Backup-Gaskraftwerken nicht mehr notwendig. Auch die prognostizierte Netzüberlastung durch ein zu schwach ausgebautes Übertragungsnetz würde nicht stattfinden. Denn die KKW würden vorwiegend im Süden an den großen Industriestandorten plaziert werden, solange es die geografisch günstige Lage zuläßt. Infolge dessen, wäre auch der geplante gigantische und gigantisch teure Netzausbau nicht mehr notwendig. |

| Hier der Newsletter der TransnetBW, in dem die Gefahren der Energiewende verklausuliert dargestellt werden: |

|

| Schlußfolgerungen der vier Übertragungsnetzbetreiber zum vorzeitigen Kohleausstieg 2030 |

| Die vier Übertragungsnetzbetreiber

haben in ihrer

Studie zum beschleunigten Kohleausstieg 2030 folgende Erkenntnisse

gewonnen: "Die Ergebnisse der Untersuchungen zeigen, dass Fehlerfälle in den hochausgelasteten nördlichen Netzgruppen zum Verlust der Stabilität führen können. Bereits bei ausgewählten (n-1)-Fehlerereignissen kann die Beherrschbarkeit bei konzeptgemäßer Fehlerklärung nicht mehr sicher gewährleistet werden. Gleiches gilt für kritischere Fehler. Der Verlust der Stabilität äußert sich unter anderem in einem regionalen Ausfall von Erzeugungsleistung und Versorgungsunterbrechungen bis hin zu überregionalen Störungsausweitungen mit der Gefahr von Netzauftrennungen. Während im NEP 2035 (2021) durch die Berücksichtigung der konkreten Blindleistungsanlagen aus den Analysen zur Bedarfsermittlung der Spannungshaltung und -stabilität die sichere Beherrschbarkeit der Fehlerfälle ermöglicht werden konnte, sind dafür in der Langfristanalyse 2030 darüberhinausgehende Maßnahmen notwendig. Diese zusätzlichen Maßnahmen zur Sicherstellung der Systemstabilität wurden in Sensitivitätsanalysen bewertet. Hierbei zeigt sich, dass zukünftig neu ans Netz kommende Großverbraucher (insbesondere Elektrolyseure) auch ein netzdienliches Verhalten aufweisen müssen, wie es bereits für Erzeugungsanlagen der Fall ist. Ein nicht netzdienliches Verhalten kann dabei zur Nicht-Beherrschbarkeit von Fehlerereignissen führen. Des Weiteren hat sich gezeigt, dass die Menge und technische Ausgestaltung zusätzlicher Blindleistungskompensationsanlagen sowie die Höhe der dynamischen Netzstützung umrichterbasierter Erzeugungsanlagen einen hohen Einfluss auf die Beherrschbarkeit der Fehler hat. Weitere wirksame Maßnahmen stellen die Beschränkung der Engpassströme auf ausgewählten Transitkorridoren sowie die regionale Erhöhung der verfügbaren Schwungmasse dar. Zudem kann eine kurzzeitige Entlastung der Transitkorridore über Systemautomatiken (Einspeiseunterbrechung in Norddeutschland im Sekundenbereich) zur Beherrschbarkeit von Fehlerereignissen beitragen. Die genaue Ausgestaltung und Dimensionierung der Gegenmaßnahmen muss in weiterführenden Untersuchungen betrachtet werden. Die detaillierten Untersuchungsergebnisse der Langfristanalyse 2030 werden im Begleitdokument zu den Stabilitätsanalysen im NEP 2037/2045 (2023) erläutert." In ihrer Bewertung der Systemstabilität vom 06. September 2023, fassen die Übertragungsnetzbetreiber wichtige Punkte wie folgt zusammen: Insgesamt ergibt sich für 2030 ein Blindleistungsdefizit von etwa 27 Gvar. Bis 2037 (NEP) steigt das Blindleistungsdefizit auf insgesamt 59 Gvar an. Ohne die Potentiale aus der netzdienlichen Nutzung von Elektrolyseuren, Großbatteriespeichern und EE-Anlagen aus dem Verteilnetz steigt das Blindleistungsdefizit auf etwa 65 Gvar an. Mit Blick auf die aktuelle Marktreife netzbildender Anlagen sind die zugrunde gelegten Annahmen hinsichtlich der Momentanreserve-Bereitstellung ab dem Zeitraum 2025-2027 als optimistisch zu bewerten. Sofern netzbildende Anlagen nicht rechtzeitig Marktreife erlangen, führt ein verzögerter Start dieser Bereitstellung zwangsläufig zu einer Unterdeckung der Bedarfe. Sollten die Systembedarfe nicht gedeckt werden können, muss zwangsläufig davon ausgegangen werden, dass auslegungsrelevante Netzauftrennungen nicht in jeder Stunde beherrscht werden können. Es zeigt sich, dass die Integration der im Szenario angenommenen enorm hohen Erzeugung aus erneuerbaren Energien im Zusammenspiel mit der Systemintegration neuer Lasten (insbesondere Elektrolyseanlagen) und der Höherauslastung des Netzes große Herausforderungen in Bezug auf die Systemstabilität darstellen, während der konkrete Zeitpunkt des marktseitigen Kohleausstiegs eine eher untergeordnete Bedeutung für den Umfang der notwendigen Begleitmaßnahmen hat. Um in Situationen mit hohen Leistungstransporten von Erzeugungs- zu Lastzentren die Systemstabilität gewährleisten zu können, müssen eine Reihe von Maßnahmen bis 2030 zwingend umgesetzt werden. Diese Maßnahmen umfassen eine Beschleunigung des Netzausbaus, die zügige Weiterentwicklung des einschlägigen technischen Regel- und Normenwerks (insbesondere eine Erweiterung der Anforderungen an Großverbraucher für ein netzdienliches Verhalten), eine marktliche Beschaffung von Momentanreserve und Blindleistung sowie den Zubau der notwendigen Blindleistungskompensationsanlagen. Die Erreichung der in diesem Szenario hinterlegten energiepolitischen Ziele erhöht den Handlungsdruck zur rechtzeitigen Umsetzung dieser Maßnahmen. |

| Dieser Handlungsdruck würde aber gar

nicht bestehen, wenn man konsequenterweise die abgeschalteten

Kernkraftwerke wieder an das Netz bringt und sukzessive den fossilen

Kohlekraftwerkspark durch reanimierte oder neu gebaute

grüne